本台整理發現,李嘉誠過去於多個關鍵時刻「自主走位」來守江山。尤其是早於2012年習近平上台後,他就大舉將中國資產業務減剩至10%,並同時增強其外資定位,借擴展歐洲和澳洲基建、能源等業務,建立其最大的資產實力,成功在中國經濟危機和美中政治對壘等衝擊下脫身,並穩健增長。不少分析認同,即使李嘉誠被禁絕中國市場,長遠對其業務影響有限。

相關報道

- 中國叫停國企與李嘉誠家族新合作 分析:中共重塑李嘉誠為賣港商人

- 李嘉誠售港口業務遭狠批「背罵名」 無阻中共代表團訪巴拿馬

- 港澳辦轉載文章狠批李嘉誠 指出售港口是「背叛和出賣全體中國人」

- 李嘉誠出售中、港以外全球港口業務 分析:長和仍擁有大量國際投資

- 盧比奧認定港企與中企無異 指李嘉誠的港口受北京控制

- 李嘉誠港口與中國關係有多深? 分析:港企已失去國際信譽

李嘉誠的長和集團,今月初擬出售巴拿馬運河港口等43個國際港口資產給美資貝萊德財團(BlackRock),並獲利228億美元,惹北京強烈不滿,近日被紅媒連番狙擊,斥李為「忘恩負義」、「賣國商人」。美媒《彭博》周四(27日)引消息報道,中國政府擬再施壓,要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業建立新合作,亦不排除限制現有合作項目,惟李嘉誠仍會如期於4月2日前簽署完成交易。

北京如今威脅封殺李嘉誠,惟10年前又因為李嘉誠大舉撤資中國,轉投向歐洲,揚言「別讓李嘉誠跑了」。然而,李嘉誠的商業王國仍按自己的計劃邁向國際,10年間資產總額由10329.4億港元,增至10645.5港元,升逾3%。表面數字上增長很輕微,但相較於不少其他中資民企近幾年的風風雨雨,甚至是香港房地產商面臨的結構性衰退,李嘉誠的商業王國可謂逃過了一劫。究竟李嘉誠是如何守得江山?若被禁絕中國市場,對他的王國影響有多大?

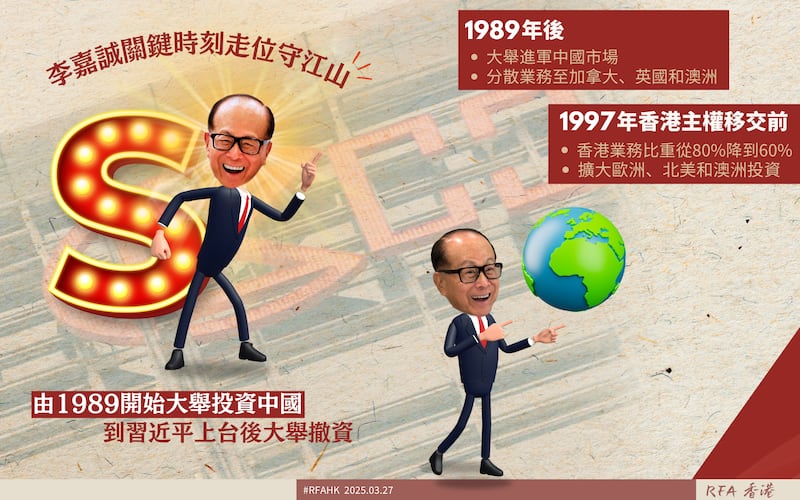

1989年後順著中國發展大勢大舉投資

翻查資料,早於1989年「六四事件」,解放軍血腥鎮壓北京學生,國內陷入動盪危機,外資大舉撤離中國。曾公開支持學生的李嘉誠,及後卻以「港資」身分大舉進軍中國市場,成為當時中國最大的投資者,並走上時任領導人鄧小平開展「經濟改革」的順風車。同時,他亦分散風險,開始擴展國際市場,在加拿大、英國和澳洲等地,透過收購和併購等方式,包括收購加拿大石油公司赫斯基(Husky Oil)、及英國主要貨櫃港菲力斯杜港等,將業務迅速遍及港口、石油、天然氣、基建、電信等多元化核心業務。

而當時亦正值香港「九七大限」將至,李嘉誠當時在接受《泰晤士報》訪問時表示,計劃將香港業務比重由80%降至60%。雖然李曾否認涉及政治原因,但外界仍認為他是「以腳去向中共統治投下不信任票」。

據英國2018年解密的檔案顯示,李嘉誠在前英國上議院議員兼和記黃埔歐洲董事總經理德溫特(Lord Derwent)眼中「極度反共」,對北京官僚制度評價甚低,但他也是 「絕對現實主義者」,與北京高層保持很好關係。

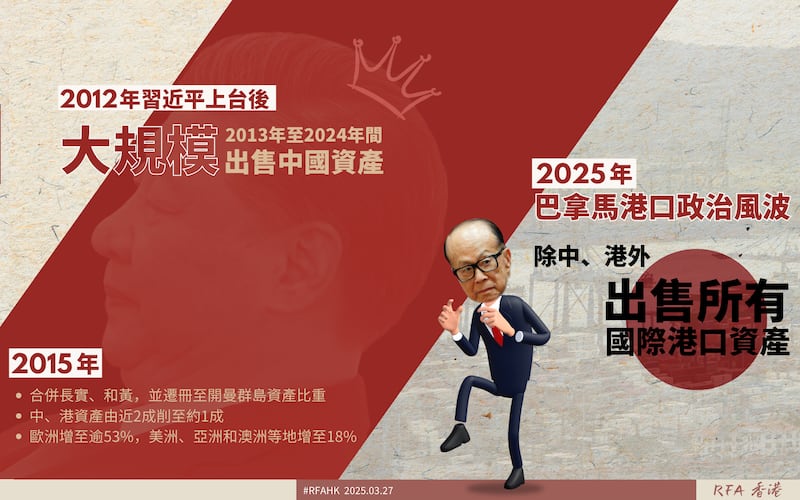

習近平上台後李嘉誠開始撤資

值得留意的是,據長和年報,2012年習近平上台後僅半年,李嘉誠就大舉拋售涉及其數百億港元的中國和香港業務和資產,尤其是房地產,包括上海東方匯經中心、南京國際金融中心大廈、北京盈科中心,及香港地標之一「中環中心」等,另拆售多個香港基建業務部分股權,包括港燈、HGC固網服務。過去10年,中、港資產總額由佔19.2跌至9.7%,只有1036.9億元,佔整體資產9.7%。

同時,李嘉誠再加速國際化。2015年合併「長江實業」與「和記黃埔」,並將這些公司註冊地遷至開曼群島,被視為鞏固其國際地位,並以外資身分持續擴大國際版圖。

集團超過一半資產和收入來自歐洲

目前集團超過一半資產和收入來自歐洲;其次是「亞洲、澳洲及其他地區」,佔比逾1成半,香港和中國大陸只有約1成。目前單計歐洲收益,達775億港元,為中港業務總數(225億港元)的3倍。

若李嘉誠與北京關係惡化會如何?以中國業務而言,過去10年地產佔比由逾30%,縮減至低於5%;港口與基建則約20%,降至目前低於10%;零售(屈臣氏)保持增長,成為收入主力。而目前李嘉誠次子李澤楷的「盈科拓展集團」旗下「富衛保險」正計劃拓展大業市場,李澤楷日前受邀出席在北京舉行的中國發展高層論壇,並與中國總理李強同場大合照,反映其「誠意」。

綜合分析指出,雖然李嘉誠的集團仍有意在個別項目投資大陸,但由於早已部署削減大中華的投資,相信即使被北京封殺的影響有限。

編輯:溫曉平 網編:余港生