「當年兩岸關係解凍,精英界的、媒體界的朋友們立了汗馬功勞,現在我們要實現『和平統一』,實現『一國兩制』,仍要靠媒體界的朋友們共同努力。」

這是在2019年的「第四屆兩岸媒體人北京峰會」上,時任中國政協主席的汪洋對與會台灣媒體人的發言。他希望台灣媒體人「認清」現在的格局,為「我們的國家去鼓與呼」。汪洋「訓示台灣媒體人」事件在當時引發輿論熱議,隨後 遭到了台灣的強烈譴責。

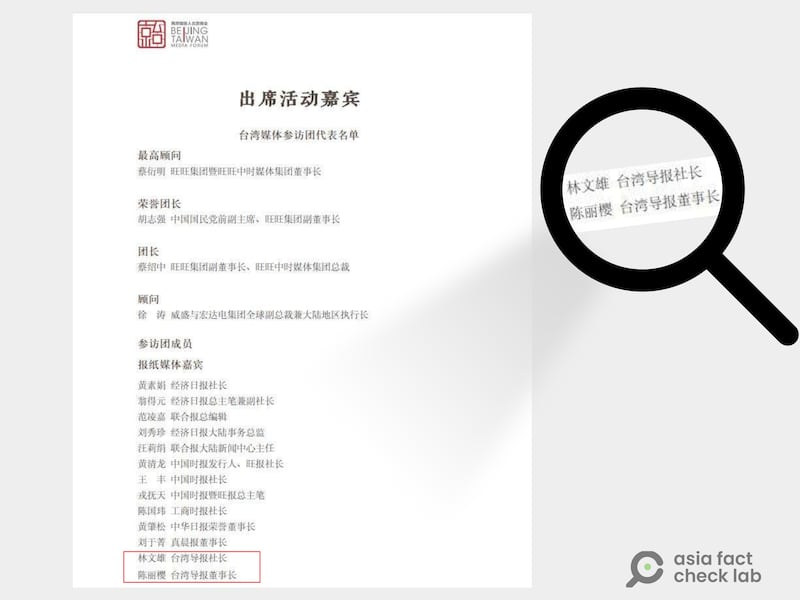

後來,2019年「兩岸媒體人北京高峰會」台灣參與者的名單被完整揭露,其中按媒體類別區分, 在「報紙媒體」的十三名「嘉賓」中,九名來自《旺旺中時》和《聯合報》兩大報系。另外四人中,兩人來自《台灣導報》,一位是社長林文雄,一位是董事長陳麗櫻,兩人是夫妻。

《指傳媒》假民調案件中,製作假民調試圖影響台灣選舉的記者林献元前後擁有過諸多頭銜,其中之一就是《台灣導報》的記者。亞洲事實查核實驗室(Asia Fact Check Lab, AFCL)在2024年6月取得的台中媒體通訊錄上,林献元也仍被列為《台灣導報》的記者。

林献元在台灣的工作以採寫地方新聞為主,《台灣導報》和與它關係相近的媒體集群多屬於地方新聞媒體,但他們何以能夠和親中敘事及中共外宣沾上邊?兩位《台灣導報》的負責人為什麼這麼熱衷參與在中國的交流活動?

這個故事得先從《台灣導報》的社長,也是創辦人林文雄,以及台灣一家老牌本土報紙《民眾日報》講起。

《民眾日報》的轉型

根據台灣經濟工商登記資料,台灣導報社於2012年10月1日創立於高雄市苓雅區,創辦人為林文雄。在創立《台灣導報》前,林文雄曾經擔任《民眾日報》社長,《民眾日報》是南台灣老字號地方媒體,在台灣營運超過70年。

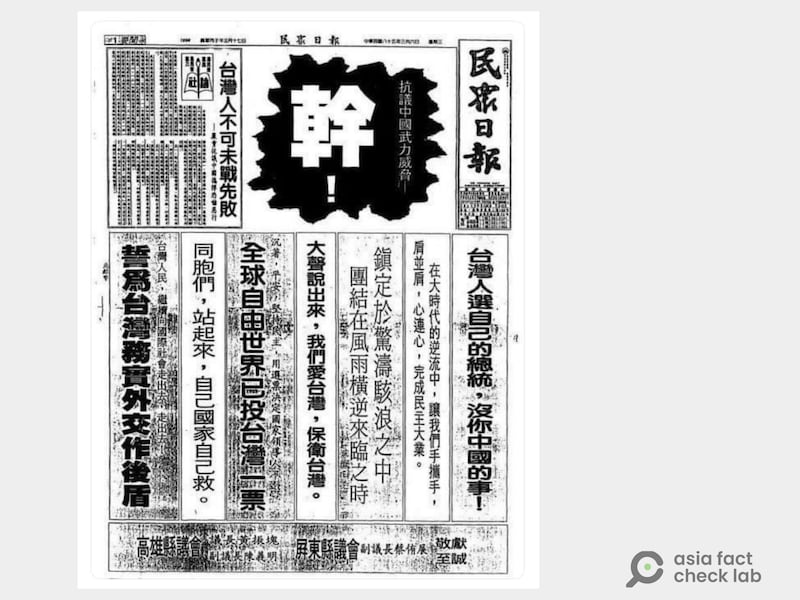

《民眾日報》1950年於基隆創立,當時台灣正處於戒嚴時期,《民眾日報》立場傾向反對陣營,經常報道黨外運動等敏感新聞,被國民黨政府視為眼中釘,也常遭到當局公權力介入,進行新聞檢查。 「戒嚴」前一年,《民眾日報》甚至曾因報道中共當時的開放路線,以及美國建議台灣取消戒嚴令等新聞而遭短暫停刊。

2001年,東森媒體集團收購《民眾日報》,由時任無黨籍立委的蔡豪擔任社長。當時《民眾日報》的銷售量已逐漸走下坡。 2007年5月,上百名報社員工遭資遣,當時的董事長王世均(原名王親雄)被員工告到高雄市政府勞工局,要求給付已積欠兩個月的資遣費,王世均最後承諾給付1631萬元。

一位前《民眾日報》地方記者告訴AFCL,《民眾日報》銷量下滑時,正職記者每天都是以「業務導向」跑新聞,每個人都要想辦法拉到廣告, 「東森就是嫌平面媒體不賺錢才退出。」他說。

他舉例,《民眾日報》一度要求正職記者繳交自己廣告業務收益的一半給報社,也就是說,若一個月拉到20萬的收益,有10萬要上繳公司。

2007年5月林文雄接掌《民眾日報》,成為該報新的董事長兼社長,而《民眾日報》賴以為生的「拉業務」賺錢模式,也逐漸從台灣拓展至中國。

傳統媒體衰落 統戰資金趁虛而入

一位曾為《民眾日報》工作超過15年的資深記者告訴AFCL,林文雄發跡於台中鹿港一帶,曾是《鹿港時報》的負責人,因為一開始是做發行起家, 「有業務概念」 ,便在自己身為董事長期間,將《民眾日報》的重心放在商業營收上。

與《民眾日報》同時發生的,是《中國時報》(簡稱“中時”)集團被食品業商人蔡衍明出手買下,改名「旺旺中時集團」(簡稱「旺中集團」),除了原有的報紙外,又新創立了《旺報》。

2009年2月,台灣《天下雜誌》刊出 報道,蔡衍明在買下中時集團後,其內部刊物《旺旺月刊》揭露,他和時任中國國台辦主任、現任外交部長的王毅會面時,「匯報」《中國時報》媒體集團的相關情況,並稱收購的目的之一是「希望藉助媒體的力量,來推進兩岸關係的進一步發展。」

報道也引述一名不具名的資深媒體人指出,成為「媒體人」的蔡衍明,成功打通了中國中央層級的關係,意圖藉此壯大旺旺集團在中國市場的食品本業。

曾任《中國時報》社長的林聖芬也告訴《天下雜誌》,蔡衍明是個商人,經營旺中集團是以商業盈利為考量,這和原本以新聞起家的中時不一樣。報導也指出,蔡衍明非常在乎業績和虧損, 「嚴格控管數字」。

亞洲事實查核實驗室以關鍵字搜尋,發現2012年11至12月,旺中集團與中國的合作項目「魅力城市」到了陝西省的西安及寶雞兩個城市。其中西安市公開的結案報告指出,為了促進兩岸旅遊、文化和經貿間的交流,旺中集團組織跨媒體採訪團針對西安特色進行專題報道。參與媒體包含中國電視、《中國時報》《旺報》《時報週刊》以及中時電子報,預估受眾約1,000萬人。

該專案結案報告裡特別「感謝」多個中國官方機構,包含西安市委、西安市人民政府、西安人民台辦及旅遊局等,雖無提及對價關係,但和中國的媒體合作卻已展露無遺。

就在旺中集團與中國密切合作的同時,統戰資源也遞向了《民眾日報》。 「北旺中,南民眾」,一位曾在民眾日報服務的資深記者說,就他的了解,中國看重《民眾日報》,是因為它一向被認為是親民進黨、獨派的報紙,能滲透其中,意義重大。

《民眾日報》最初與中國的合作模式是「互換版面」。所謂的「互換版面」,指的是《海峽導報》當時每天提供兩個版面報道台灣各地觀光景點、名勝、風土民情,《民眾日報》則釋出一個版面,特寫中國觀光旅遊名勝及地方風土民情相關資訊。

這項「合作」曾經在2009年4月被《自由時報》揭發,標題為「中資挹注經營?民眾日報與廈門海峽導報合作」。 報道稱《民眾日報》高層證實,該報已與中國廈門《海峽導報》簽約合作,但否認有中資挹注經營,純粹是互相提供新聞版面,報道兩岸的新聞。

報道也引述《民眾日報》當時的高層人士表示,這些兩岸媒體合作是為了「行銷彼此的觀光商機」,以達到增加報社廣告與發行收益的目標。言下之意,合作的報道本身沒有金錢對價關係。

但一位熟悉當時《民眾日報》中國業務的知情人士告訴亞洲事實查核實驗室,儘管在原報道中,《民眾日報》高層人士否認收錢發報道,但實則確有金錢往來:

「那時候我們(《民眾日報》)也都是很創新的,我說的是版面對版面,反正我們去採訪,然後我們出一整版給你,看你付我們多少錢。」

這位消息人士指出,兩個報紙(海峽、民眾)名義上雖然都稱是版面互換,但實際上與「錢」脫不了乾系,這些「都是檯面下的事情」。

「我們就是一邊做一邊修正。其實這個東西(互換版面)都是以前沒有做,後來竟然成了,國台辦也覺得我們這個想法還蠻不錯的,然後就把海西二十個城市報道交給我們。」

接下來中國向《民眾日報》投放資源的方式,也就是受訪者口中的「海西二十個城市」,事實上和旺中的「魅力城市」這類專案很像。

對價關係

「海西」指的是「海峽西岸經濟區」的開發計劃。 2009年5月,中國國務院開會通過《關於支持福建省加快建設海峽西岸經濟區的若干意見》,內文提到,西岸經濟區與台灣地緣相近,擁有「獨特的對台優勢」,是兩岸人民交流合作的「先行先試區域」。

簡單地說,中國希望發展一塊經濟特區,與台灣深度整合。就如同在廣東發展「大灣區」以整合香港、澳門類似。

這二十個城市包含福建省全境的九個地級市,以及浙江、江西、廣東省的部分城市,龍頭市為福州、泉州、廈門、溫州、汕頭市。而《民眾日報》和國台辦合作的,正是把這些「和台灣地緣、血緣相近城市」的美好,帶到台灣社會大眾眼前。

「像梅州,事實上他們(台辦)都會提供很多的資料,只是說他們的內容到了我們(台灣)這邊,我們還要再修稿,然後採訪、專訪這樣。所以大的政策就是他要推海西二十個城市的系列報道。」受訪者證實,最後的報道呈現方式則是會另出一份八開的「特刊」來報道這些內容。

至於海西二十個地級市的宣傳專案,國台辦究竟用了多少利益交換?其中一位知情人士回答: 「我印像中好像是兩千萬(台幣)」 。

他解釋,一個地級市約三十萬人民幣,二十個共六百萬人民幣, 「等於接近現在的兩千多萬」台幣。

不過這位受訪者也強調,中國的給錢方式是做完一個城市給一個城市的錢,他無法確認《民眾日報》是否有如期做完二十個城市的專案。

從《民眾日報》到《台灣導報》

2010年5月,《民眾日報》的經營權生變,前立委蔡豪及前董座王世均介入《民眾日報》的經營權,爆發商標權爭奪之亂。蔡豪甚至率人進入報社搬走電腦和服務器,連報頭上的「董事長」署誰的名字也引發了糾紛,最後甚至出現「鬧雙胞」的情形,形成北蔡豪、南王世均的分裂狀況。

這位受訪者說,當時林文雄雖然名義上還是《民眾日報》的老闆,但各方勢力相爭不下,經營管理非常混亂。這讓林文雄萌生了「自己出來做」的念頭。另一個鼓勵林文雄創新品牌,自立門戶的人,就是他原本在中國的合作對口單位 ——《海峽導報》,而林文雄創立的這份新媒體,就叫做《台灣導報》。

「兩岸兩導報」的線路,就在這裡接通。

(感謝外部專家黃維玲、獨立記者與研究員陳慧敏對本系列報道的貢獻)

亞洲事實查核實驗室( Asia Fact Check Lab )針對當今複雜媒體環境以及新興傳播生態而成立。我們本於新聞專業主義,提供專業查核報告及與信息環境相關的傳播觀察、深度報道,幫助讀者對公共議題獲得多元而全面的認識。讀者若對任何媒體及社交軟件傳播的信息有疑問,歡迎以電郵 afcl@rfa.org 寄給亞洲事實查核實驗室,由我們為您查證核實。

亞洲事實查核實驗室在 X 、臉書、 IG 開張了,歡迎讀者追蹤、分享、轉發。 X 這邊請進:中文 @asiafactcheckcn ;英文: @AFCL_eng 、 FB 在這裡 、 IG 也別忘了 。