앵커 :코로나사태로 북-중 국경이 봉쇄된지 140여일 째를 맞고 있습니다. 대북제재와 코로나사태라는 이중고 속에서 북한이 겪는 에너지난은 1990년대 중반 '고난의 행군'을 연상케 할 정도로 심각하다는 분석이 나오고 있습니다. RFA자유아시아방송은 코로나사태로 가중되고 있는 북한의 연료부족사태에 대해 세 차례에 나눠 기획 보도합니다. 오늘은 마지막 순서로 '나무·볏짚으로 땔감을 해결하는 주민들' 편입니다. 보도에 손혜민 기자입니다.

- 식량 걱정에다 땔감 걱정까지 ... 구멍탄을 약처럼 사용

대북제재로 북한의 석탄수출이 중단되어 내수용 석탄가격은 하락했지만 북한주민들은 여전히 연료난에 허덕이는 것으로 알려졌습니다. 석탄 한 톤 가격이 공장노동자의 10년치 월급과 맞먹는다고 하는데요. 석탄 매장량은 풍부한데도 채탄장비 부족과 설비 노후화로 북한의 석탄 생산량은 밑바닥 수준에 머물고 있다는 소식입니다. 주민들은 땔감이 모자라 나무나 볏짚으로 연료를 해결하고 있다고 소식통들이 밝혔습니다.

< 주민 소식통 >:"경제제재 받으면서 석탄 값이 떨어졌어요. 근데 떨어진 게 아니에요. 너무 올라갔다가 내려가니까 내려간 것처럼 보이지 비싼 가격이에요. 원래 (톤당) 32만원 가격에 비하면 싸졌다는 거지..."

평안북도의 한 주민 소식통은 “현재 신의주에서 장마당 가격으로 판매되는 일반(3천kcal) 석탄가격은 1톤에 내화 12만원, 고열량탄(5천kcal)은 20만원, 구멍탄 한 대(개)는 600원”이라면서 “좋은 탄(고열탄)을 한 톤 사서 때려면 공장 노동자가 10년을 일해야 받을 수 있는 월급과 맞먹는 돈이 든다”고 자유아시아방송에 전했습니다.

소식통은 “시내에서 벗어날수록 탄값이 올라가 대부분의 주민들은 석탄을 사서 때기 힘들다”면서 “석탄수출이 중단되면서 최고조로 올랐던 석탄가격이 내려갔지만 내려간 것이 아니며, 석탄 한 톤이 쌀 30~40키로 가격과 맞먹는 비싼 가격”이라고 말했습니다.

소식통은 이어서 “역전 주변과 압록강 근처에는 개인돈주들이 운영하는 탄바자(저탄장)가 있으며, 이곳에는 항상 석탄이 쌓여있지만 주민들에게는 그림의 떡이다”라면서 “코로나 사태로 장사도 하지 못하는 주민들은 돈이 없어 석탄을 백 키로 단위로 구매해 작은 구멍탄을 찍어놓고 아주 급할 때만 조금씩 사용하고 있다”고 설명했습니다.

함경남도와 강원도의 여러 지역에서도 석탄 한 톤 가격이 12만원을 넘어서고 있는데요. 이에 대부분의 주민들은 시장에서 나무장작을 구입하고 있지만, 장작도 가격이 비싸 난방용으로 아궁이에는 때지 못하고 나무곤로(화덕)를 따로 만들어 취사용으로만 절약해서 쓰고 있다는 게 소식통의 전언입니다.

< 주민 소식통 >: "곤로에다 때면 나무가 절약되요. 나무곤로에다 젓가락처럼 잘게 패서 밥해먹어요. 추울 때만 석탄 때지...나무도 한 달에 3만~5만원 정도라야 겨울나요. 구들은 못 덮히고...아침 저녁만 때는 것도 힘들어요"

소식통은 “장마당에서 종일 장사하다 옥수수 국수라도 사가지고 집에 오면 당장 땔거리가 없어 아이들에게 제때에 밥 해주지 못할 때가 있다”면서 “몇 시간을 걸어 나무 주우려 갈 때면 쌀 걱정에다 땔 걱정까지 더해져 정말 살기 힘들다는 생각이 든다”고 말했습니다.

농민들은 볏짚으로 연료 해결 ... 소똥 건조해 연료 대용

농촌의 농민들은 농사를 열심히 지어야 볏짚 연료라도 사용할 수 있다고 합니다. 여름에는 볏짚마저 부족해 나무를 줍거나 취사용 연료 대용으로 소똥을 사용하고 있다고 합니다.

< 황해남도 농민 소식통 >: "농촌에는 여물이랑 끓여야 되는데 석탄이 없어서...곡짚 땐단 말이에요. 강냉이짚(옥수수대)이나 볏짚...석탄 때는 집들은 읍(소재지) 주변에만 때고 다 곡짚 때고 살아요..."

평안남도 문덕군에서 살고 있는 한 농민 소식통은 “원래 포전담당책임제로 땅을 분여 받아 농민들이 농사를 지으면 나라에서 60%의 알곡을 볏단 통째로 가져가군 했지만 재작년부터 달라졌다”면서 “탈곡장에서 탈곡이 끝나면 볏단 짚은 모두 농사지은 농민이 실어가도록 조치했다”고 설명했습니다.

< 평안남도 농민 소식통 >: "지금은 분담제(포전담당책임제)로 본인한데 땅을 나눠주면 낟알은 (나라에)바치고 북데기(볏짚)는 본인이 가지게 해요. (포전담당을) 3천평 정도 받으면 (볏짚으로)7개월은 때요. 모자라는 건 나무 줍거나...소똥 말리워서 (연료로)밥해먹고..."

소식통은 “농민들은 볏짚단이 썩지 않게 우개를 씌우고 겨울부터 여름까지 취사와 난방연료로 사용하고 있다”면서 “그런데 올해는 군대를 지원할 돼지, 토끼 축산이 강요되면서 농민들은 뜨물(잔반)을 끓이느라 5월에 이미 볏짚이 동이 나 지금은 나뭇가지 줍거나 소똥을 말리워 때고 있다”고 강조했습니다.

연료 소비에도 빈부격차 ...주민들은 연료난 외면하는 당국을 비난

반면, 북한에서도 간부들과 돈주들은 수입 LPG와 부탄가스를 난방과 취사용 연료로 사용하고 있다고 하는데요.

평안남도의 한 주민 소식통은 25일 “간부를 하거나 잘사는 집에 가보면 수입산 LPG로 온돌을 덮히고 반찬요리를 하고 있다”면서 “이들은 부탄가스는 성냥개비만큼도 아까워하지 않고 곤로에 끼워 술안주를 끓이며 흥탕망탕 쓰고 있다”고 지적했습니다.

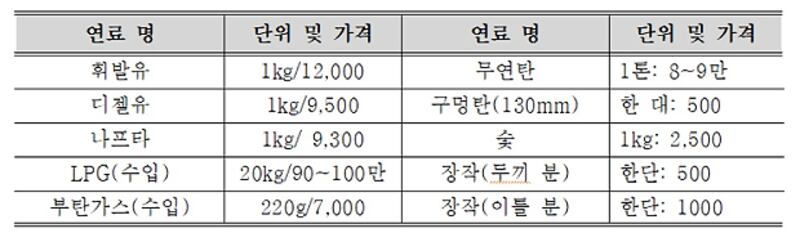

평안남도 은산 장마당에서 판매되고 있는 중국 수입산 LPG 한통(20kg) 가격은 120달러, 빈 LPG통에 국산 액화가스를 넣는 가격은 50달러, 수입산 부탄가스 한 개(220g)는 내화 5천~7천원이라는 게 소식통의 전언입니다.

소식통은 “간부와 돈주는 비싼 수입산 가스를 사용하고, 서민들은 볏짚도 없어 고생하고 있는 현실을 보면 연료사용에서도 빈부격차가 그대로 드러난다”면서 “인민의 나라라고 선전하면서 주민들의 연료난 하나도 해결해주지 못하는 나라가 정상국가냐”면서 당국을 비판했습니다.

한편 한국의 과학기술정책보고서에 따르면 북한에는 무연탄 41억톤, 유연탄 179억톤 등 총 220억 톤에 달하는 석탄이 매장되어 있습니다. 하지만 탄광설비가 노후화한데다 채탄장비도 부족해 민수부문에 공급되는 석탄은 연간소비량의 10분의 1수준에 불과한 것으로 알려졌습니다.

더구나 대북제재로 석탄수출로 벌어들이던 외화가 바닥나면서 탄광에 대한 재투자가 중단되어 석탄생산량이 급감한 것으로 전해지고 있는데요. 한국 에너지경제연구원의 보고서에 의하면 (2018년의 경우)북한의 연간 민수용 석탄소요량은 1천760만 톤 정도인데 반해 민간부문에서의 소비량은 188만3천 톤 수준에 머물고있는 것으로 밝혀졌습니다.

북한 경제를 전문 연구하고 있는 통일연구원 정은이 박사는 “북한의 석탄수출이 중단되면서 내수용 공급은 늘어났지만 수요가 급감해 소비량이 줄어들고 이에 따라 석탄생산량도 줄어들었다”면서 “석탄가격이 내려가도 주민들의 구매력이 떨어져 석탄이 잘 팔리지 않는 악순환이 되풀이되는데, 이는 경제공황의 전조현상으로 볼 수 있다”고 지적했습니다.