[고립과 은둔의 나라로 알려진 북한. 하지만 오늘날 인공위성이 촬영한 사진으로 북한 전역을 세밀하게 들여다볼 수 있게 됐습니다. 위성사진을 통해 북한의 변화를 살펴보고, 정치·경제·사회의 의미를 분석해보는 ‘줌 인 북한’. 정성학 한국 경북대학교 국토위성정보연구소 부소장과 함께합니다. 진행에 노정민 기자입니다.]

한국전 이후 설정된 비무장지대(DMZ)에는 남북한에 각각 선전마을이 있습니다. 북한 기정동의 ‘평화의 마을’과 남한 대성동의 ‘자유의 마을’이 그것인데요. 두 마을은 군사분계선을 사이에 두고 서로 마주 보고 있지만, 하늘에서 내려다본 두 마을의 모습은 뚜렷한 차이를 보이고 있습니다.

남한의 울창한 숲과 북한의 벌거숭이 산, 남한의 푸른 논과 북한의 부실한 생육상태의 논 등을 한눈에 비교할 수 있는데요. 오늘날 남북한 현실의 차이를 보여주는 또 하나의 모습입니다.

한편, 비무장지대는 70여 년간 사람의 출입이 제한돼 자연환경과 생태계가 잘 보존됐을 것이란 기대가 컸습니다. 하지만 ‘사계청소’라는 군사작전의 하나로 매년 산불이 발생하다 보니 이곳의 생태계 훼손이 우려되는데요. 오히려 민간인 통제구역(CCZ)이 더 생태계의 보고로서 가치가 높다는 지적도 제기됩니다.

- 정성학 부소장님. 안녕하십니까? 비무장지대(DMZ) 안에는 남북한 각각 마을이 있지 않습니까. 선전마을이라고도 하는데, 위성사진에 나타난 두 마을의 모습이 다르다면서요?

[정성학] 네. 북한에는 기정동에 ‘평화의 마을’이 있고, 남한에는 대성동에 ‘자유의 마을’이 있죠. 1953년 7월 27일, 유엔 군사정전협정 당시 남북 간 합의에 따라 선전마을을 두기로 했고, 양측이 경쟁적으로 농사를 짓는 곳입니다. 우선 지난해(2021년) 5월 6일에 경기도 파주 판문점 인근에서 촬영한 위성사진을 보면, 모내기를 앞두고 논에 물을 대는 모습에서 남북 간에 다소 차이가 있는 걸 알 수 있습니다. 논에 물을 대면 컬러 위성사진에서 검은색으로 어둡게 보이고, 마른 논은 희고 밝게 보입니다. 북쪽 지방은 보통 모내기가 일찍 시작되는데, 북쪽은 물 대기가 90% 정도 진행됐지만, 남쪽에서는 10~20% 정도만 진행된 것으로 보입니다. 그런데 북쪽 ‘평화의 마을’은 논에 물 대기가 질서 없이 어수선해 보이지만, 남쪽 ‘자유의 마을’에서는 구획 별로 물 대기가 순차적으로 잘 진행된 것 같습니다. 또 남쪽의 숲은 울창하고 푸르름을 더해가는 반면, 북쪽 야산은 나무가 없어 벌거숭이 상태로 황토를 그대로 드러내고 있습니다.

- 네 . 그렇다면 두 마을의 추수기 모습을 비교해도 차이점이 있나요?

[정성학] 네. 2020년 10월에 촬영한 가을 추수기의 위성사진을 보면 차이가 확연한데요. 남쪽의 논 경작지는 푸르고, 선명한 것이 활기차 보이는데, 북측의 논은 색이 칙칙한 것이 한눈에 보기에도 벼 생육이 부실해 보입니다. 숲도 마찬가진데요. 남쪽의 산은 나무가 울창해서 산마다 짙은 녹색을 띠고 있는데, 북한의 산은 나무가 전혀 보이지 않은 벌거숭이 민둥산입니다. 올해도 크게 다르지 않을 것 같은데요. 군사분계선을 사이에 두고 확인된 남북 선전마을의 극명한 차이는 오늘날 남북한의 현실을 그대로 보여주는 듯합니다.

- 각 체제의 우월성을 보여주기 위해 조성된 선전마을도 뚜렷한 차이를 보이고 있군요 . 비무장지대에 관해 이야기해보면, 이곳은 70년 정도 사람의 발길이 닿지 않아서 생태계의 보고라는 말이 있지 않습니까. 그런데 이곳의 생태계 훼손이 우려된다는 배경은 무엇인가요?

[정성학] 그렇습니다. 휴전선을 포함한 비무장지대는 길이 248km에 폭 4km로 알려졌는데요. 실제로는 비무장지대 안에 전방초소가 많이 설치돼서 그 폭이 많이 좁아졌습니다. 심지어 어떤 곳은 폭이 1km도 안 됩니다. 말씀하신 대로 비무장지대는 생태계의 보고로 국내외 환경단체와 학자들의 많은 주목을 받아 왔고요. 통일 후에도 구역을 설정해서 생태계를 지속 보존해야 한다는 주장도 많았습니다. 하지만 제가 꾸준히 위성사진을 분석해보니 비무장지대가 해마다 봄철이면 크고 작은 산불로 몸살을 앓고 있고요. 당연히 자연환경의 생태계 훼손이 우려되고 있습니다. 이것은 남북한 양쪽 지역 모두 마찬가지 상황입니다.

- 비무장지대에서 해마다 크고 작은 산불이 발생한다고 하셨는데 , 그 이유가 있나요?

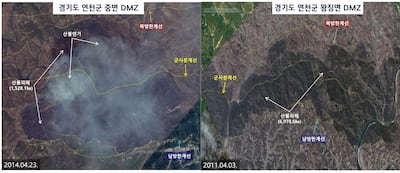

[정성학] 비무장지대에서 산불이 발생하는 이유는 남북 군인들이 전방 감시와 관측을 위해 일부러 불을 놓기 때문입니다. ‘사계(射界) 청소’라 부르는 군사작전 행위인데요. 비무장지대 안에 들어가 제초작업을 할 수 없으니 일부러 불을 놓아 숲과 나무를 태워버리는 겁니다. 매년 봄철이면 반복되는데, 남북 모두 맞불을 놓습니다. 한 예로 2014년 4월, 경기도 연천군 중면의 비무장지대에서 산불이 나 흰 연기가 크게 피어오르는 위성사진을 볼 수 있는데요. 당시 산불로 탄 면적이 1천500헥타르가 넘었고요. 2011년 4월에도 경기도 연천군의 비무장지대에서 산불이 있었는데, 당시 약 7천 헥타르로 축구장 1만 개 가까운 면적의 숲이 불에 탄 바 있습니다. 당연히 이곳의 자연환경과 동식물 등 생태계의 훼손이 뒤따랐을 것으로 추정됩니다.

- 남북한의 대치 상황에 따른 군사작전에 따라 어쩔 수 없이 생태계가 훼손되는 상황이 벌어지는 건데요 . 그렇다면 비무장지대의 산림과 토지의 구성에서 남북 간에 차이가 있나요?

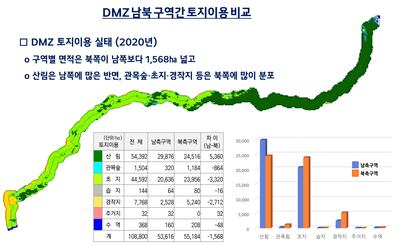

[정성학] 네. 제가 직접 위성사진을 분석해서 비무장지대의 토지이용 실태와 분포 현황을 분석했는데요. 자료는 미국 항공우주국(NASA)에서 운용하는 테라(Terra) 위성이 촬영한 모디스(MODIS)라는 영상자료를 활용했습니다. 위성사진을 보면 비무장지대는 산림이 50%, 초지가 41%, 경작지가 7%를 차지하는 것으로 분석되는데요. 면적 면에서 북쪽이 남쪽보다 1천568헥타르가 더 많습니다. 북한이 더 많은 땅을 가졌다는 거고요. 토지이용 현황을 보면 남쪽에는 산림이 많지만, 북쪽에는 초지와 경작지 등이 더 많이 분포한 것으로 확인됐습니다. 북한에 농사지을 땅이 더 많다는 뜻입니다.

- 이렇게 비무장지대가 매년 사계청소에 따른 산불로 생태계를 해치고 있다면 앞으로 어떤 노력이 필요할까요 ?

[정성학] 앞서 말씀드렸듯이 비무장지대는 자연환경과 생태계가 잘 보존돼 있을 거란 국내외 환경단체들의 관심이 컸지만, 위성사진을 관찰하고 분석한 바에 따르면 이곳의 환경과 생태계는 훼손이 불가피합니다. 강하천의 생태계는 어느 정도 유지되겠지만, 야생동식물의 서식지는 많이 파괴됐을 텐데요. 저는 비무장지대보다 민간인통제구역(CCZ: Civilians Control Zone)을 생태계 보존지역으로 설정해야 한다고 생각합니다. 민간인통제구역은 휴전선 남쪽으로 지역에 따라 5km~20km까지 달리 설정돼 있고요. 이곳도 지난 70여 년간 민간인 출입이 제한돼 생태계가 잘 보존됐을 뿐 아니라 군인들이 불을 지르는 일이 없어서 산불 피해도 없었습니다. 따라서 앞으로도 민간인통제구역은 생태계 보존 지역으로, 비무장지대는 교육과 안보 지역으로 개발해 활용하면 좋겠다는 생각합니다. 또 통일 후 비무장지대는 국제관광지대로 개발해 활용해도 좋을 듯합니다.

- 네 . 오늘은 위성사진을 통해 비무장지대 내 남북한 선전마을을 비교해보고, 생태계 보존 상태도 살펴봤습니다. '줌 인 북한' 오늘 순서는 여기까집니다. 지금까지 위성사진 전문가 정성학 부소장과 함께했습니다.

기자 노정민, 에디터 박정우, 웹 이경하