6、由Limi延伸的故事:直贡绛衮澈赞仁波切

重又细看在远远的冈仁波齐前留影的那位仁波切的照片,我知道他是谁了。他是直贡噶举教派的最高法王啊,直贡绛衮澈赞仁波切(Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche,中文又写直贡切仓仁波切)。

与其说我认出了法王,不如说认出了法王的祖父:西藏近代历史上的重要人物擦绒·达桑占堆(Tsarong Dasang Damdul),因才智、勇气和忠诚得到十三世达赖喇嘛的重用,在即将面临变化而应该高瞻远瞩的年代担任政府高官,执掌经济、行政和军队的权力,主持建立了西藏最早的造币厂、纺织厂等现代化工厂。1959年3月拉萨起义被镇压后,在中国士兵持枪押解下,他以双手投降的姿势离开布达拉宫下面的雪城,是因驻扎在拉萨河对岸的解放军炮团,将发发炮弹射入布达拉宫那黑边环绕的红框窗户而在里面爆炸。为免于数百年的辉煌宫殿被毁,他及藏人僧俗放弃抵抗,成了俘虏,一个多月后殒命于西藏军区关押重要人物的监牢,时年71岁。

法王的父亲擦绒·顿堆朗杰(Tsarong Dundul Namgyal)是最早接受西方现代教育的藏人之一,也曾担任过官职。他还是西藏最早也是最重要的摄影师之一,用相机记录了20世纪初西藏社会的多样性,为人类历史上一个具有独特意义的失乐园提供了无可替代的见证,呈现于名为《西藏是什么:一位本地摄影师所见》(What Tibet Was: As Seen by a Native Photographer)的影集中。我见过他拍摄的一张照片,记录了1939年秋天,当4岁的十四世达赖喇嘛从安多藏区迎请至拉萨,官员、僧侣和民众在郊外搭起秩序井然的数百顶帐篷,簇拥着正中间全藏独一无二有“大孔雀”美称的帐篷。据《雪域境外流亡记》书中记载,“若干世纪以来,这个帐篷仅用来迎请新的达赖喇嘛灵童去往首都”,然而如今在哪里?1956年,他很有预见性地携全家去往印度不归,幸免了接踵而至的劫难。

直贡澈赞仁波切与祖父长相酷似,并有一种顽强的精神气质,如同遗传从坚毅的眼神里透出,但他微笑的神情是更多菩萨的悲悯。他于1946年夏天出生在拉萨,1948年迎请至拉萨附近著名的直贡梯寺,由摄政王达札仁波切认证为第七世直贡噶举澈赞仁波切,得到年幼的十四世达赖喇嘛的剃度;除4岁时随父母去印度噶伦堡短暂居住,在寺院度过了人生最初的岁月;遵照传统上对至尊法王的严格教育,师从诸多高僧领受到重要的传承教法,于10岁时第一次在盛大而特别的直贡颇瓦法会上向信众传法灌顶。

但“随着1959年的事变”,他的命运发生逆转:确切地说,是那年3月的剧变之后,如同孤儿的他不得不离开寺院,由不得不离开寺院的老上师领养,成了辗转于民间的贫寒少年;1960年代,就学于拉萨小学、拉萨中学,由此学会流利中文,倒是种下未来的相关契因。而此时,最能带来快乐的是足球,他踢得那么出色,是拉萨的足球明星,有“喇嘛金腿”的美名。1966年文化大革命席卷西藏,鉴于家庭背景及个人的特殊身份,被边缘化的他虽也随着老师和同学去“破四旧”,却是艰难自保的旁观者;三年后和同学们一样,成了“上山下乡的知识青年”,在堆龙德庆县的一个生产队当了四年的农民,衣食匮乏,受尽磨难;1975年,严苛的政治局势稍有松动,深知被打入另册的自己永无自由,他把握时机,利用“五一”劳动节放假,独自搭车去往定日县,在黑夜中翻越珠穆朗玛峰旁边的雪山隘口,以非凡的毅力秘密出逃至尼泊尔,再至印度达兰萨拉。尊者达赖喇嘛为他重新举行升座大典,从此不但获得真正的人身自由,与旅居异国的父母和手足团聚,也重掌领导直贡噶举的金色法印,在包括拉达克、Limi等广大的喜马拉雅地区重振直贡教法。

多年来,直贡澈赞仁波切不懈地实践着惠及众生和未来的佛法事业。但实际上,我们很难想象一个流亡者在异国他乡的岁月,履行身负伟大传承的法王之使命是多么地艰辛。正如我们难以体会在他逃出已是天翻地覆的故乡之前,在一场场狂暴般席卷而来的赤色劫难中,当他惊闻自小生活的寺院或被当作“四旧”捣毁或成了解放军的军营时,内心会是怎样的震惊。那些寺院:札哇寺、羊日岗寺、直贡梯寺、直贡宗寺,依傍着清凉的孝绒河坐落于高低起伏的山间,曾在整整十个春夏秋冬轮流恭请法王驻锡,信众于沿途设起香炉煨桑祝祷,僧众于吉日跳起享誉全藏的直贡金刚神舞……。

1985年,当他在印度德拉敦兴建与西藏祖寺同名的强久林菩提寺时,一定是怀着重建法脉、复兴教法的心力来恢复往日的荣耀。一部名为《直贡噶举金鬘》的稀有宝典,自从回归真正的主人即直贡噶举的怙主,或许一直被他带在身边,如同对所负使命的提醒。据了解,他不但创建了寺院、佛学院、尼众寺、闭关中心,以及在世界各地多达一百多处的直贡中心,更重要的是有三项杰出的事迹值得颂扬,尤其是已至末法时代的当今:

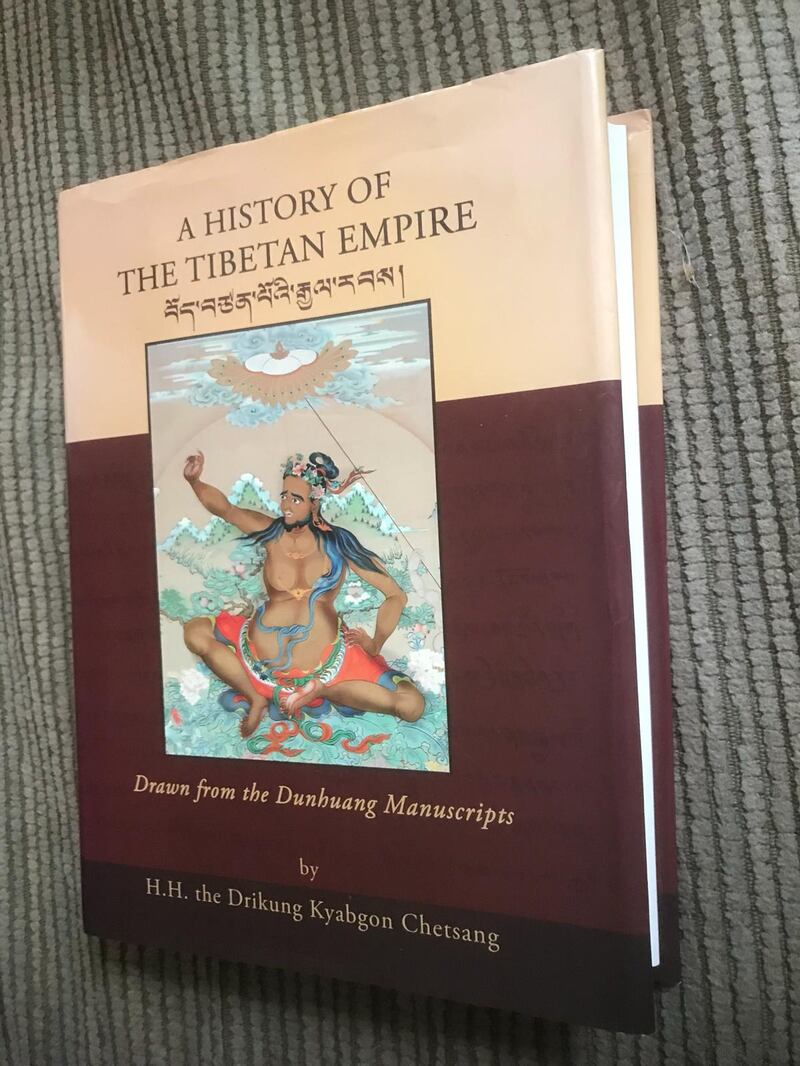

一是在德拉敦首创数位典藏佛教图书馆,即得名于西藏历史上的伟大君王松赞干布之名的松赞图书馆,采用现代科技保存古老的佛教经典、稀缺的西藏经典,以及敦煌文献等诸多历史文件,收藏近代多位藏传佛教上师弘法录音档案等,以佛学与西藏文化为两大研究和续延系统,如同珍贵的黄金传承无中断,更灿烂。法王本人即是历史学者,汇编、纂注并出版了有关辉煌帝国及君王世系的重要著作《吐蕃帝国史》。

二是重现佛教圣地舍卫城的荣光。舍卫城位于印度北方邦北部,接近尼泊尔的乡村僻壤,佛陀释迦牟尼在此静修传法25年,后因战乱逐渐荒废。西藏近代很重要的学者更敦群培游历印度等地时,所见舍卫城已成无人珍视的遗址。直贡澈赞仁波切以慧眼和悲心洞察到复兴这一圣地的意义,开始筹建象征曼陀罗的区域,其中包括彰显永恒的佛塔、可供修习的佛堂等等;于2015年创立每年在此举行的“舍卫城佛教文化节”,广邀三乘佛法各个宗派的传承人士及信众。而命名为“舍卫城大计划”的愿景,显然意义深远。

三是在直贡噶举传承的重镇印度拉达克,不但修复寺院的古老壁画和建筑,还修复当地的生态环境,如种植树木、修筑冰塔以储存冰水来缓解干旱。我在Facebook上看到一个短短的视频,记录的是1978年在拉达克的法会上,年轻、俊逸的法王欣悦地说:“拉达克就像是我的家。哪里有直贡寺院哪里是我的家。拉达克有直贡教派最多的寺院。我在这里一年多,感受到拉达克人民信仰纯洁,这也是因为这里一直保持着传统。”

让我回到之前提及的一张照片,Instagram的图说是:“1993年7月21日,直贡法王第一次访问Limi山谷,也可能是第一次朝拜圣山冈仁波齐和圣湖曼沙罗瓦尔即玛旁雍措。他来到了边界,从那里可以看到圣山和西藏。Limi人民很高兴与他们的精神领袖团聚。”而那天正是我的生日。其实在写这篇文章的过程中出现的巧合很多,或者说善缘纷至,如同鼓励我去了解更多的故事:往昔的,被遮蔽的,被忽略不计的,却值得广为人知的故事。而我只是一个被赋予了记录使命的藏人,何其幸运!感恩直贡澈赞仁波切的了知,赠言也是开示:“一切法是因缘而起,是佛教的根本理论。”

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)