3、朝圣路上的片断:在科迦寺追问,在托林寺饮泣(二)

坐上离开普兰县的大巴去札达县,必须先到圣山下方的塔钦镇下车,在路边等候片刻,再换另一辆大巴。这样,我和一起转山的朋友就再次见到了冈仁波齐:在万里晴空下,被白雪覆盖的圣山清晰地示现如同献供神佛的供品“措”的样貌,只是这座宛如金字塔似的“措”,不是内含酥油和红糖的糌粑供品的颜色,而是洁白得耀眼,罕见的洁白中显露阶梯状的纹路,那恰恰是圣山独具的、并为世人所熟悉的绝美形状。朝着高高在上的圣山,我以母语默默地祈祝:“冈仁波齐千诺!愿我再次拥有再见您、再来转山的福报。”

大约半小时后,我们坐上了去札达的大巴。依然是这样:这一路上乘坐的客车,司机都是中国各地来的汉人(多为四川、重庆一带),为挣钱很拼命,也垄断了这些路线;而道路是军民合用柏油路,两边不时闪过感恩红标语牌。我们很快就见到了札达独有的土林,如果是在傍晚抵达,金色的晚霞会将层层土林染红,犹如一片片裹着绛红袈裟的僧众静坐。我曾在多年前见过如此瑰丽的景象,从此无法忘怀。

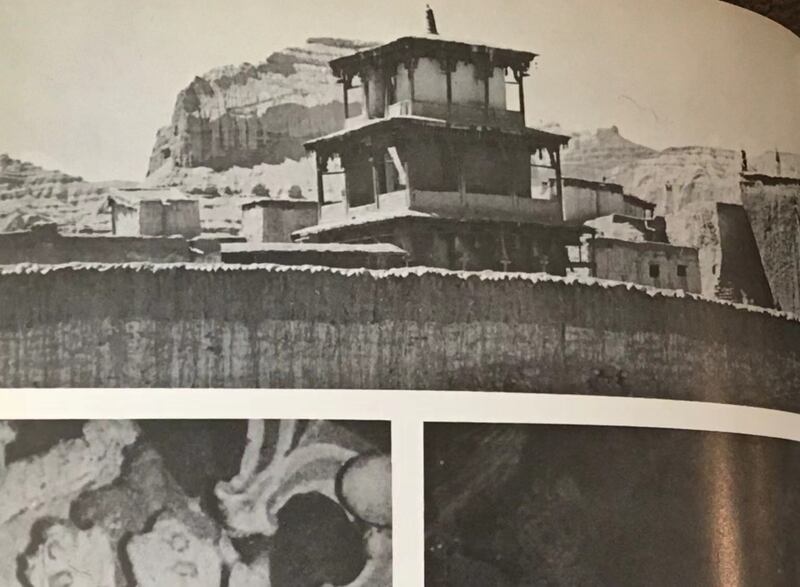

除了土林,札达更著名的是拥有千年古寺托林寺,被认为是西部阿里及整个西喜马拉雅地区最重要的寺院。有典故称,因仿桑耶寺而造,古格第一代国王拉喇嘛益西沃在朝拜桑耶寺时自豪地说:“我边地小王国的事业不比我祖先统治全藏的丰功伟绩小。”当我在次日一早走入托林寺,其实是第三次重临,多年前曾两次来过,却没有留下深刻印象,或许是那时候我受制于同去的人:有拍音乐片的走红歌手和CCTV摄制组,有为求功名利禄而抵押了信仰和尊严的族人,鉴于他们或者是殖民者做派太刺目,或者是乞食者味道太强烈,使得我倍感压抑,以致于忽略了专注地了解古寺的非凡价值和历史沧桑。

也因此,这一次,在托林寺那深暗的迦萨大殿,我感受到了巨大的疼痛,我听到了无尽的哭号。上午的几束阳光斜斜地射入,照亮曾幸运地被当成粮库才得以留存的壁画,斑驳中露出闪电般的迷人细节。请准许我拍摄被损毁的痕迹,因为这并非当局文宣所称:“几百年以来,托林寺虽然历经各种自然和人为的破坏……”。并非“几百年以来”,而是几十年以来,确切地说,是五十多年前的浩劫,其名为“无产阶级文化大革命”。

托林寺有属于大译师仁钦桑波的禅修房。据记载,古格国王意希沃专为大译师修建译经、修行的场所,为此他驻锡多年,藏语称色康。从意大利藏学家朱塞佩·图齐(G.Tucci)1933年拍摄的黑白照片中找到原貌,正是西藏宗教历史名著《青史》中所记载的三层外、中、内修行室,一间比一间小,而今仅剩外门和一层,二层废墟,三层化为乌有。我不禁想起千年前,当大译师仁钦桑波与阿底峡尊者对话之后,进入三层禅修房闭关修行,并在三道门楣上书写惊世骇俗的警示:“……如果我心中刹那生起仅为此世的心思;为自利的心思;和凡俗的心思时,诸护法当粉碎我头!” [1]

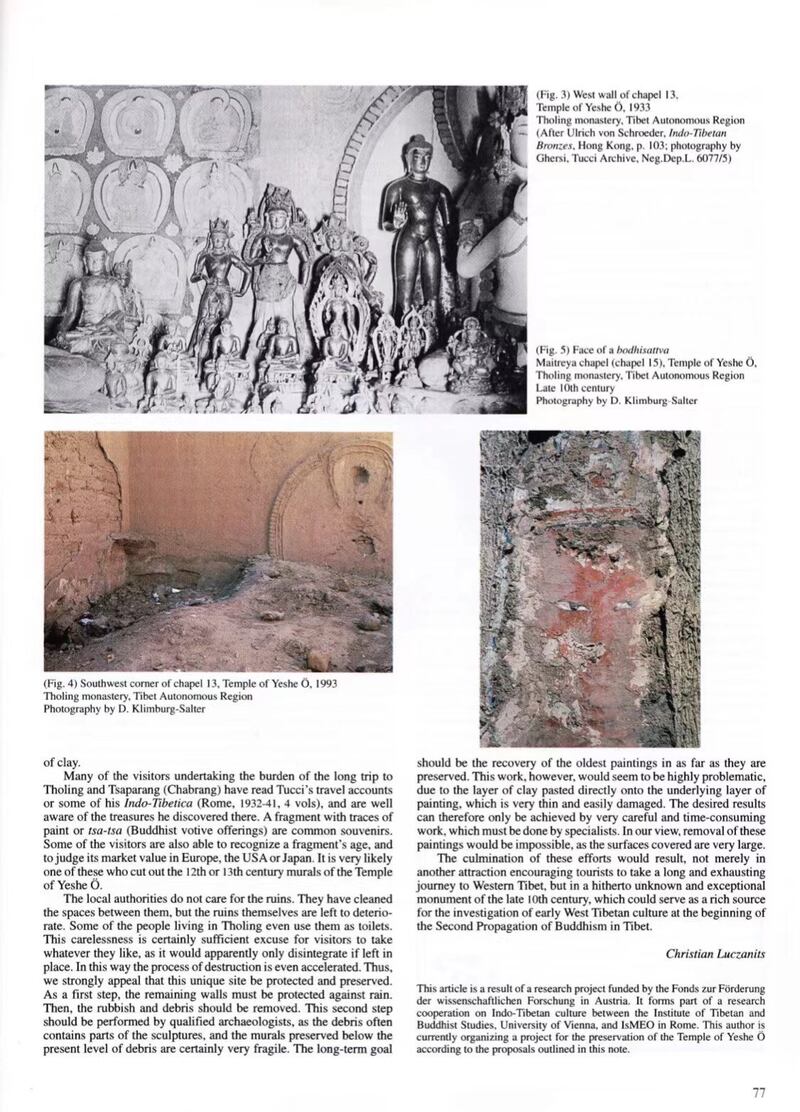

有研究者在1993年将遗址与图齐拍的照片比对之后写道:“托林寺原九座佛殿仅保存两座。……这些佛殿在1966年至1973年文革期间相继被毁。仅托林寺就运走了一卡车的青铜器和金属装饰物。事实上,所有有价值的东西,包括该地区稀缺的木材都被拿走了。雕塑也被毁坏了。只剩下泥墙。然而上面的壁画渐被雨水冲刷。……所有可移动的东西都被拆除:屋顶被拆,雕塑也不见,除了曼陀罗的残骸和它们固定在墙上的洞孔。许多房间堆满了杂物,粪便和垃圾随处可见,墙壁上没有任何图齐在1933年和1935年见到的壁画痕迹。” [2]

就在大译师禅修房的右侧,当年还有阿底峡尊者的传法殿,如今仅剩一捧土堆。据出生于阿里地区噶尔县的学者古格·次仁加布撰文介绍:“史载他(阿底峡尊者)在这里曾度过了6个春秋,历尽艰辛,讲授佛法,精修理论,给数以百计的托林寺僧人讲解显教理论,传授密法灌顶。这个殿现在仅存废墟。” [3]

而托林寺的坛城殿则类似一座文革纪念馆:坛城已成残破的石砾,满墙不剩一幅壁画;烙印似的背光,空空荡荡的法座,缺失的塑像却在地上堆砌着残臂断腿,甚至还有半边佛首,残存着蓝色的螺髻发和细长的眉目;更催人泪下的是,有些往昔一定是高大塑像的位置上,如今或者放着一尊小小的佛像,或者贴着一张彩色佛画……。事实上,我一走进坛城殿就泪流满面,饮泣不止,一旁的僧人看见了我难以抑制的泪水在伏身长拜时洒落地面。

托林寺外的转经道有108座佛塔,其实也多为这些年新造,除了被毛泽东的文化大革命所毁,在后来的“改革开放”的城市建设中也拆了不少。当月亮升起,据说千年犹存但也有毁坏和修缮的拉波曲典(天降塔)格外引人注目。这座由石砖堆砌而成,由下往上尽染古旧色彩的宝塔见证了历史上不计其数的成住坏空,包括公元1070年,为纪念阿底峡大师弘扬佛法而举行盛大的“火龙年大法会”,图伯特各地成千上万僧众云集于此。如今仅有8名僧人管理着几个佛殿,而曾经有过的如此鼓舞人心的盛景永载史册。

隔天,我们租车去往著名的东噶及皮央石窟遗址,建在岩壁上的古老洞窟徒有半截佛塔、空空的法座、仅剩的背光。好在还有美得令人窒息的壁画,千余年之后依然色彩绚丽,证明矿物颜料的强大,以及当年来自邻近异域的众多艺人那奇绝的画工,恰如图齐所写:“……劫余的佛寺中,实际上仍幸存着成队缤纷斑斓的怛特罗天众”[4]。至于何时遭到最凶猛的、反反复复的毁损,依然全都是在这五十多年里发生,包括文革的狂飙袭击、无知孩童的顽皮捣蛋,各种盗窃者的贪婪劫掠,等等。

看守东嘎石窟的是当地村长,掌握着一大把钥匙。据他说,前些年修了台阶,目前正在修岩壁上方的防水。东嘎村现在有29户人家92位农民,这里种青稞。皮央石窟有佛殿,但没有僧人照顾,由两个七十多岁的老者看管。这里大大小小的洞窟不少,有些洞窟相互连通,有些洞顶被烟熏得漆黑,但也像是被某种涂料染黑。据说曾经住过两千多人,不只是修行者静修,也有不少平民栖息。

在离开札达的前一天,再一次去托林寺时我们吃到了好吃的揪面片,是几位僧人带我们去厨房吃的。我在普兰买的利米木碗也第一次盛满了酥油茶。对于我来说,这小木碗是我与圣山南面的利米山谷的某种联系,让我对我写过的、却从未去过的利米地方怀有一份特别亲近的感情。

注释:

[1]《青史》(全称:《青史:西藏雪域佛法如何出现和传播的故事》),廓诺·迅鲁伯(1392-1481)著,郭和卿译,西藏人民出版社,1985年。

[2]译自《A Note on Tholing Monastery 》,来源: http://www.luczanits.net/pdf/Luczanits%201996%20Note%20on%20Tholing.pdf

[3]摘自《名闻中外的阿里托林寺》,作者次仁加布,来源:《中国藏学》1992年第3期。

[4]摘自《梵天佛地》,原著题名Indo-Tibetica,(意)图齐(G. Tucci)著,上海古籍出版社,2009年。

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)