12、由冈仁波齐延伸的故事:逃亡、隐匿与重逢

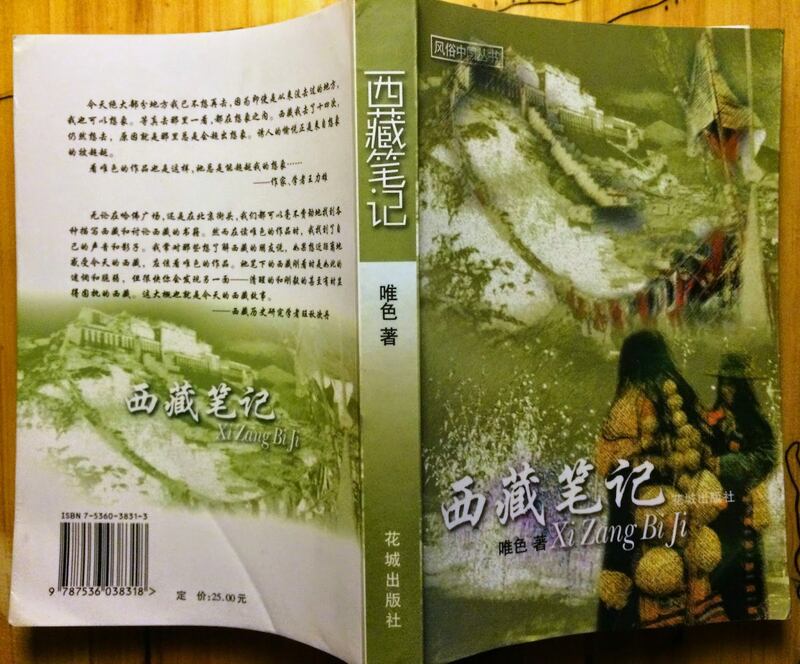

我又想起一个故事,与直贡噶举的一位仁波切有关,也与圣山冈仁波齐有关。不过我认识那位仁波切的时候,他是楚布寺的年轻僧人,出类拔萃,直率勇敢。我还认识他的父亲,看上去很像拉萨的退休干部,但与他长谈后才了解到如同悲剧史诗的故事。我记录了这个故事,以《丹增和他的儿子》为题,收入改变了我人生道路的散文集《西藏笔记》之中。于2003年在广州花城出版社出版的这本书很快成了禁书,我也于来年被解除了在《西藏文学》的编辑职务。被认为有“严重的政治错误”的文章,包括这个故事所记录的事实,比如描写父子俩在尼泊尔和印度的朝圣照片这段:

“千层佛塔。万尊佛像。菩提树。金灿灿的转经筒。丹增又让我看了两张照片。很郑重。也很小心翼翼。一间不算宽敞、也不华丽但洒满金色光线的屋子里,他和江央班登神态谦恭地候于两侧,而被拥于中间的,正是所有虔诚的藏人最熟悉、最亲切、最渴望的人——达赖喇嘛。这照片是1999年3月拍的。”

丹增其实也是一位仁波切,为青海省玉树州杂多县更那寺(噶玛噶举)寺主,六岁升任法座。他的家族雄踞一方,父为千户长,母为囊谦王室公主。他有三个兄弟,兄长是直贡噶举的加布仁波切。按说再过几年,他的完整的寺院教育就结束了,他就该在金刚法座上履行他的弘法利生的责任了,但轮到他这个十三世的时候,他的绛红色的人生之旅被来自外界的一股强大的可怕力量给斩断了。正如我依据他的讲述写的,发生在1958年春天的故事:

“……他的哥哥突然把他从寺院里带出来,告诉他不逃不行了,再不逃就会没命了,然后塞给他一支长枪和一匹马,带着上千名男男女女匆匆地踏上了逃亡之路,也可以说是不归的‘叛乱’之路。因为这个队伍是边打边逃的,执行‘平叛’任务的解放军一路围追堵截,紧紧跟着,一直跟到了今天的阿里地区革吉县境内。这时候,上千人只剩下了几十人,死的死,伤的伤,逃的逃,散的散。丹增记得,他的身边常常是一个活人突然就变成了一个死人。起先他害怕得很,慢慢地也就习惯了。其实谈不上习惯不习惯的,因为时刻都在逃命。丹增是后来才知道,他和三个兄弟最终失散的地方叫做革吉县的。

“这片寒冷、荒芜而且没边没际的大草原,是在一个枪声大作的黑夜让他们余剩不多的人像鸟兽一样散落开来,并吞没或者掩护他们消失于其中的。当狂奔的丹增再也走不动的时候,他发现他的身边没有兄弟,也没有经师,谁都没有,只剩下他一个人了。他狠狠地大哭了一场,这是他一生中的第一次,也是最厉害的一次大哭。然后,他擦去泪水,朝着有帐篷的地方走去,在一个比较富裕的牧人家里作了佣人。从此,十四岁的丹增开始了他的漫长的隐姓埋名的生涯。渐渐地,人们知道的是这个男孩在随家人朝圣神山冈仁波齐的路上,失去父母又与兄弟走散,变成了一个孤儿。”

当所谓的“解放”成为现实,“长达整整二十多年,丹增完全隐瞒和圆满编造了个人的身世”。他当过通讯员、驾驶员、技术员,都是普通一员。他谨小慎微地,经历了共产党发动的一个个政治运动。文化大革命中,出于自我保护,他哪个派都不参加,也不得罪。后来,他结婚了,有孩子了,在拉萨定居下来了,“随着岁月的推移,他开始难以遏制地思念起当初一起出逃的兄弟们。他们是死了,还是活着?如果活着,又会流落在哪里?他悄悄地打听着,查寻着,每一次单位组织下乡总是最积极的一个,尤其是去阿里、那曲一带。那一带果然有些同乡人,他清楚他们一定是当年失散的同伴们,但他从不去找他们。他的寻找依然是暗地里进行着的,一切都是悄悄的,不动声色的,他早已经习惯了这样。就这样到了1980年,又有了一次去阿里的机会,距离神山冈仁波齐很近,有同事的一个亲戚也要搭车去朝圣,可一直走到了神山脚下那人才告诉他,他是打算翻过神山逃往印度的。丹增这次不害怕了,他直觉地认为这是他寻找兄弟们的一个机会,或许,他的兄弟们就在那边呢。于是他委托这人帮他打听他的失散二十多年的兄弟们,这人也答应了。然后他们一起转山,计划是转着转着就各走各的。可不曾料想,一个极其戏剧性的场面出现了。”

“丹增反复对我说这是真的,真正的,我真的就在转山的时候,碰到了我过去寺院里的僧人。虽然我们二十多年没见面了,而且当年我还是个孩子,可是我们互相都认出来了。我像被电打了一样。这是我二十多年来第一次看见我的家乡人,还是我的寺院的僧人。我愣愣地站着,他也愣愣地站着,谁也不敢相信啊。他扑通一下跪到在地放声哭了起来。他边哭边说:‘祖古【1】,你只是胖了一点,还是和以前一样。’”

“这个在转山路上遇到的僧人,正是从边界的那边过来朝圣的。丹增说,那时候对边境的管制不像现在这么严,只要有过往尼泊尔的通行证,是允许那边的人来这边朝圣神山的。丹增说,这个僧人也是当年一起出逃的人,一直跟着他的兄弟们。他的兄弟们果然是逃到了印度。……就这样,丹增终于找到了他的兄弟们。”在这个故事的最后,我写到:“我佛慈悲。我佛终究会在适当的时候,因缘具足的时候,让善报或恶报示现给芸芸众生看的。”

现在我意识到,是圣山冈仁波齐给予了这一因缘具足的时刻,使得离散的亲人获得重聚的机会。就在我打算复述这个故事的时候,意外得知丹增的兄长,直贡噶举著名的加布仁波切,已于三年前在印度圆寂;他那离开故乡的儿子,已在异国成为直贡噶举新一代仁波切;丹增与妻子依然在拉萨生活,也时常返回寺院,我真心希望有一天能与他再见。

从网上检索更那寺不多的讯息,我找到有关寺院概况的简介,其中除了提及丹增为第十三世寺主,还提到寺院三位仁波切中的一位叫贤林祖古,“卒于1958年”。这个有着特殊意义的时间,让我想起藏学家埃利亚特·史伯岭(Elliot Sperling)的文章《死亡统计》【2】,就2012年5月在囊谦挖出的一个乱葬坑里所暴露的累累白骨写道:“图片非常清晰,当地人流传这些是在1958年被屠杀的僧俗人士的遗骨。”他还翻拍了1999年北京出版的《中国藏学》杂志一期当中的一页,记录了玉树地区的一座寺院多位仁波切,无论年长或年轻,无一例外的,全都死于1958年。丹增与他的兄长也正是1958年逃出被镇压的寺院。

注释:

【1】祖古:སྤྲུལ་སྐུ།,化身,转世者。指藏传佛教的转世高僧,汉译活佛是错误的。

【2】《The Body Count》,http://www.rangzen.net/2012/09/14/the-body-count-2/。中文譯文《死亡統計》,http://woeser.middle-way.net/2012/09/blog-post_28.html。