林昭的反共和反毛,是毛时代中国异端思想的顶峰

中国思想史和中国基督教史,是一部不断扼杀和掩埋先知先觉者的“残缺史”。占据史书主体地位、被史家大书特书的,是风光无限的成功者和成名成家者,但其实他们大都是明哲保身、“识时务者为俊杰”的庸人和奴才;反之,那些只身犯险、螳臂当车、飞蛾扑火的“思想史上的失踪者”,才是这片土地上的嵴梁,才是应当被记载、怀念、继承和发扬的对象。打捞“思想史上的失踪者”是一项艰巨的“知识考古学”,这种工作吃力不讨好,投入与收成远不成正比。

一盏孤灯,无法照亮漫漫长夜,却能启发黑暗中的人们追求光明。中国思想史和中国基督教史,记载或不记载林昭这样的人物,其面貌将判若天渊。长年研究中国基督教史和中国近现代史的美国杜克大学世界基督教研究讲座教授连曦,前后花费八年时间,从苏州至北大,从提篮桥监狱到灵岩山公墓,搜集大量原始资料,采访若干林昭的亲朋好友,为“思想史上的失踪者”之一的林昭写了一本迄今为止最完整的思想和精神传记。这样的著作,未必能在学术界为作者带来卓越的学术名声,却如林昭的一首长诗的名字一样,是普罗米修斯般的盗火工作:通过对林昭生命与思想历程的呈现,为中国未来的民主转型保持了宝贵的火种——这小小的火种,将决定着中国未来民主转型的成败及优劣。

我最早知道林昭这个名字,是在北大中文系钱理群老师的课堂上。后来,我查考北大校史、中文系系史以及北大图书馆浩如烟海的藏书,却没有找到一点林昭的资料。钱老师不是我的研究生导师,却是对我影响最大的老师。不过,钱老师对西方基督教文明和信仰的疏离,使他虽然意识到基督信仰对林昭意义重大,却无法在这一维度上做出更深入的研究和解读。再后来,我与刘晓波和“天安门母亲”丁子霖结识,从他们那里听到更多林昭的事迹和观点。反抗者与反抗者之间的心灵是相通的,可穿越时代、超越生死。

林昭的反共和反毛,虽无系统论述,却彻底而深刻。她没有受过西方政治学的专业训练,也没有读过阿伦特的《极权主义的起源》,却准确地使用“极权社会”的概念定义共产中国。林昭使用“极权”一词,在一九六零年代公共领域没有第二例。一九五零年代的官方报纸在批判南共联盟纲领草案时曾引用“极权”一词,但反右后未再次出现。中国人最早开始了解极权主义是通过一九三九年青年会出版余日宣所作的《基督徒与极权国家》。林昭指出,中国是一个极权统治的警察国家,先以特务控制全党,再“以党治国”。这种极权体制是以血和仇恨来维持其权力,建立在个人迷信、偶像崇拜的谎言的基础上,以愚民政策培养奴性。林昭更是直接点名,斥责毛泽东是亘古未有的暴君和流氓,中国的暴政是“独夫毛泽东之该死的刚愎自用、轻躁任性”的结果。她改写毛泽东的《七律·人民解放军占领南京》,最后四句将毛钉在历史耻辱柱上:“只应社稷公黎庶,那许山河私帝王?汗惭神州赤子血,枉言正道是沧桑。”

学者印红标写《失踪者的足迹:文化大革命期间的青年思潮》一书时,林昭的资料尚未出土,书中未收入林昭及地下刊物《星火》诸君的事迹和观点。其实,林昭的思想深度和广度远在书中收入的大部分人物之上。能与林昭相媲美的,大约只有顾准、王申酉、张中晓、鲁志文等屈指可数的少数几个人。比如,知青鲁志文指出,中共是一个法西斯主义政权,“禁止一切为世界共识的民主权利,以至人民的思想和言论自由;残酷镇压一切反对或仅仅不同意暴力统治的人民,甚至采用公开的恐怖手段。……竭力推行种种仇视人类的反动谬论,例如宣传种族优劣论,反动血统论、人为制造阶级斗争与阶级分化等,来迷惑笼络一部分人以达到镇压人民的目的;此外还竭力推行愚民政策,实行奴化教育,提倡奴隶主义的盲目服从精神,宣扬个人迷信和领袖至上的神话。”可惜,由于中共严苛残暴的统治,这些孤星般的思想先驱未能彼此结识、互动、交流进而产生更厚重的思想成果。

有基督信仰支撑的反抗是最彻底的反抗

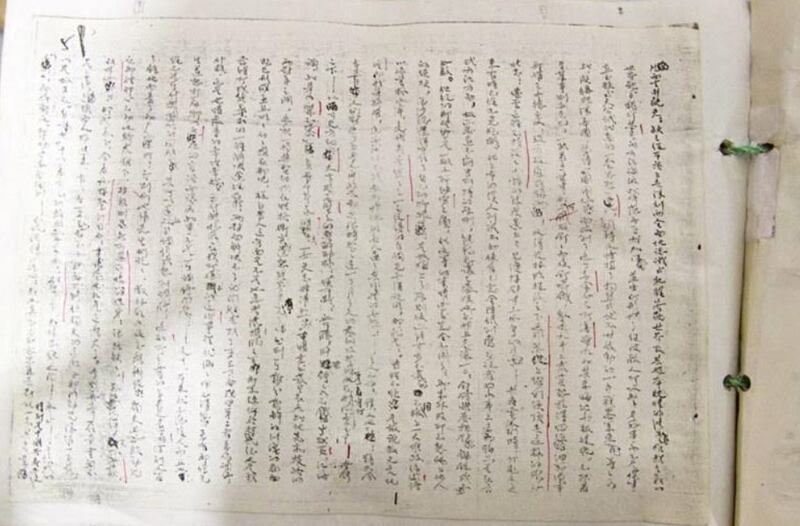

在《血书》中,连曦以福尔摩萨般的侦探之眼和侦探之心,考证出很多此前不为人所知的真相。林昭的妹妹彭令范写了回忆姐姐的文章,但由于当年她与姐姐关系疏远,文章中有若干事实上的误差。比如,连曦考证出林昭并非在龙华机场被执行死刑,而是在提篮桥监狱内被公开枪杀。更重要的是,连曦破解了“林昭之谜”——林昭不是从石头缝里蹦出来的齐天大圣孙悟空,她抗争的动力和资源来自于基督信仰,她的决绝和不妥协是因为她自愿选择了一条少有人走的殉道之路。

林昭早年在教会学校苏州景海女师接受教育,这是美国监理会(南方循道会,一九三九年后,南北循道会并入卫理公会)在中国创办的一所学校。连曦到美国联合卫理公会档案馆查考了许多第一手的史料。从景海女师的创办和发展即可看出,教会学校给近代中国带来文明开化,功不可没。但连曦没有停留在对教会学校及西方传教士历史贡献的肯定上,他从林昭一度偏离基督信仰、拥抱共产主义的心路历程,反省和探讨了一个大哉问:在这场观念秩序的竞争中,基督信仰为何被共产主义击败?

以林昭这个个案来看,就颇有代表性:林昭在景海女师入学后不久,就在传教士老师带领下接受了洗礼。但是,洗礼并不意味着她的基督信仰稳如磐石。不久,她不顾危险祕密加入共产党,随即选择就读中共创办的新闻专科学校。父亲警告女儿,共产党不可信:“利用青年人的纯真热情搞政治是最残酷的。”林昭却置若罔闻,积极投身土改运动,不惜与家庭决裂,声称“活不来往,死不吊孝”,甚至向政府举办父亲偷听“美国之音”。

对于那个时代最优秀的一群年轻人,共产主义为何拥有比基督信仰更大的吸引力?首先,教会和教会学校走向世俗化、功利主义和社会福音——“社会”排在“福音”前面。那一代宣教士和教会学校的老师,自身已丧失清教徒时代整全性的观念秩序,无法回应马克思主义的挑战。以景海女师为例,学校吸引了很多中上阶层家庭的女学生,家长们关心的是孩子的职业生涯和婚姻前景,而非灵性的培养。学校提供的宗教礼仪逐渐流于形式。其次,共产主义许诺的激进乌托邦理想,比起教会提供的温吞水般的改良主义来,对青年人更有吸引力。国民党的腐败、社会的黑暗以及中国被列强欺凌的现状,让中国知识青年愈来愈缺乏耐心和理性,他们希望找到一个迅速治愈百病缠身的中国的药方,而共产主义正好提供了药方——当然,多年以后,人们才发现,这个药方不仅不能治病,反而是一个虎狼药方、催命药方。

林昭的“迷途知返”,是因为她在北大亲历了阴险毒辣的反右运动,后来她结识了兰州大学的张春元等右派朋友,从他们那里了解到农村正在发生的惨绝人寰的大饥荒。他们油印地下刊物《星火》,揭露大跃进的灾难,剖析毛泽东的奴役统治。这时,林昭早年在教会学校接受的“自由、平等、博爱”的基督精神被唤醒,基督徒的良心被唤醒。尽管林昭没有机会接触和阅读从奥古斯丁、加尔文到朋霍费尔的神学着作,未能领受两千年大公教会和历代圣徒丰富博大的精神谱统,但她在狱中的极端情形之下,直接从上帝那里领受话语的滋养,“因真理,得自由”。正如她在狱中书信中所宣称的那样:“我的生命属于上帝……假如上帝要使用我而要我继续活下去,我一定可以活下去……;假如上帝需要我成为一个自觉的殉道者,我也只会发自衷心地感激祂赐予我以这样一份光荣!”如果没有真理的光照,单靠自身的力量,她不可能胜过酷刑折磨,更不可能向死而生。

林昭狱中的“精神出轨”:与柯庆施的“冥婚”

尽管很多人用法国 “圣女贞德”的名号来称呼林昭为“圣女”,但林昭并不认为自己超凡入圣。她说过:“我坚持着向极权制度共产魔鬼们争夺我的基本人权,因为我是一个人!而作为一个独立的自由人,我本来应得享有自己之一份与生俱来的、受自上帝的完整的人权。”连曦的这本传记的可贵之处在于,他始终将林昭作为一个有七情六慾,也有偏执、痴迷等缺陷的生命个体来研究和书写,既写出了林昭人性的光辉,也不讳言光的背后有幽暗的部分。

林昭在狱中给母亲写过一封信,满篇谈的不是高言大志,而是热气腾腾的江南美食:“见不见的你弄些东西斋斋我,我要吃呀,妈妈!给我炖一锅牛肉,煨一锅羊肉,煮一隻猪头,再熬一二瓶猪油,烧一副蹄子,烤一只鸡或鸭子,没钱你借债去。鱼也别少了我的,你给我多蒸上些咸带鱼,鲜鲳鱼,鳜鱼要整条的,鲫鱼串汤,青鱼的蒸,总要白蒸,不要煎煮。再弄点鲞鱼下饭。月饼、年糕、馄饨、水饺、春卷、锅贴、两面黄炒面、粽子、团子、臭豆腐干、面包、饼干、水果蛋糕、绿豆糕、酒酿饼、咖喱饭、油球、伦教糕、开口笑。粮票不够你们化缘去。……”林昭将她喜欢的主食、零食统统罗列出来,似乎故意为难母亲——在文革狂潮中,自身难保的母亲不可能帮女儿张罗到如此多的美食;即便张罗到,也无法送入狱中。林昭津津有味地描述记忆中的美食,是狱中食物极度匮乏的环境下的人之常情。林昭或许还有更深的用意。资深媒体人朱学东在《林昭“斋斋我”的背后》一文中指出,在苏南讲吴语地区,“斋斋我”是有特别意思的,不单单是“喂饱我”的意思。在吴方言中,“斋斋”音发“zaza”,有献祭之意。既有仪式的庄重敬畏,也有食物的供奉,这背后是一种坦然面对死亡的态度。

受限于狱中极为有限的资讯,林昭的政治判断并非完全正确和精准。比如,在二十世纪下半叶的美国,肯尼迪算不上有远见的总统和有信念的政治人物,但林昭从中国官方媒体上批判性报道的肯尼迪的只言片语中,推论出肯尼迪是一位伟大人物。一九六二年被保外就医期间,她曾读到《人民日报》报道的肯尼迪在柏林墙的讲话,立即激动地引用“只要一个人受到奴役,就不能说全人类都是自由的”这句话,夸奖肯尼迪是“伟大的政治家,伟大的美国人”。一九六三年十一月,林昭在报纸上看到肯尼迪遇刺身亡的消息,撰文表达其“沉重而炽烈的痛悼与悲怆之情”。

书中有相当的篇幅真实呈现了一段过去被人们忽略的、林昭在狱中的“精神出轨”:林昭错误地将中共上海市委书记柯庆施视为潜在的救星和精神上的恋人。由于资讯受限,以及柯庆施颇受上海市民好评,林昭并不知道柯庆施是最积极支持毛的地方诸侯,毛称呼比之年轻的柯庆施为“柯老”——大概因为柯留苏时见过列宁。林昭在狱中陷入海市蜃楼般的想像,她猜想在文革前病死的柯庆施是因为帮助她向毛鸣冤而被毛“谋杀”(当时确实有很多中共高官神秘死亡),她用血在衬衣上绘制柯庆施的灵位,并为其灵魂施洗,相信通过这个仪式可以“免除了”柯的党籍,柯的灵魂因而获得主的“救赎宏恩”。林昭在一篇类似于戏剧的作品《灵耦絮语》中,让作为女主人公的自己以冥婚的形式嫁给了柯。对此,连曦评论说:“这项写作将她孤独的牢房变成了一个魔幻世界,在那里她两位亲爱的逝者——柯庆施和她的父亲——可以自由出入,随时来与她说话并提供安慰。”推崇林昭的后人和研究者,无需遮掩林昭的这一误判和狂想。从林昭的这段“精神出轨”中,反过来可以推测出林昭在狱中遭遇到怎样的非人的折磨。朋霍费尔在纳粹监狱中的境遇比林昭好千百倍,由此可反证中共的残暴和邪恶超过纳粹千百倍。

生为“异民”,死为“异鬼”

林昭发明了“异民”这个词语来定义自己以及毛时代政治清洗的受害者,包括历史反革命、地主、富农、右派、现行反革命和他们的家属。林昭指出,“这些异民比之印度种姓制度下的贱民还低。”

林昭一家都是“异民”:她的父亲彭国彦是北洋政府时代毕业于东南大学的高材生,毕业论文题为《爱尔兰自由邦宪法述评》,后来短暂出任过县长;共产党建政后被划为“历史反革命”,拒绝认罪而被归类为“顽固分子”,一九六零年十一月二十三日吞药自尽;她的母亲许宪民是社会活动家和企业家,当过南京政府的国大代表,后来思想左倾,却仍未逃过中共的历次政治运动;林昭被枪杀后,她冲向电车自杀未果,挣扎着活到一九七五年,服毒自尽。一家三口的命运,正如林昭所说:“我们中国的众多死难者已然舍弃了他们宝贵的生命,以坚决抗议共产党魔鬼极权暴政对于生命的污辱和践踏!”

由于林昭的档案仍被中共列为绝密、不对外开放,迄今为止也找不到任何一名监狱管理人员或林昭的狱友讲述其狱中生活的细节,连曦只能靠林昭的狱中文稿还原其在上海提篮桥监狱的生活场景。十多年前,我从海外得到一本字迹模煳的林昭狱中文稿的复印件,回中国时在北京机场被海关查扣。我找律师多次去海关交涉,才讨要回来。中共的监狱堪比地狱,中共对有关监狱的资讯严密封锁。大概要等到中共政权崩溃,林昭的档案及监狱内部的情形才能解密。未来,连曦若能读到这些材料,或许可以为本书写一本续集。

林昭被杀害后,家人将其安葬在苏州郊区的灵岩山公墓。我在离开中国前夕,专程前往拜谒林昭墓地。山下有当地人将带领外地人去林昭墓地作为兼职,收取不菲的“带路费”。由此可见前来拜谒林昭墓地的人络绎不绝,林昭墓地已成为一处民主圣地。但也可发现中国民众仍未脱离鲁迅小说《药》中吃人血馒头的嗜好,也应了林昭生前所哀叹的“在这个制度奴役下的人……有多么地不可爱啊!”

中国当代史是一部退步的历史。我离开中国没几年,就传出林昭墓地成为戒备森严的“国安重地”的消息。当地警方在墓地周围安装大量摄像头,严密监控前来拜谒的人士——林昭墓地享受的是与赵紫阳墓地同等的待遇。许多在林昭忌日前去拜谒的人士,都遭到警方暴力拦阻、殴打乃至拘押。林昭生为“异民”,死为“异鬼”,中共不能让她活着,死后亦不让她安眠。这大概就是中共为什么一样要强迫刘晓波的家人将其骨灰撒入大海的原因。

连曦讲述的,不是一段已经尘埃落定的历史,林昭的故事的各种新版本还在共产中国上演,虐杀林昭的那套体制还在运作:揭露武汉肺炎真相的民间记者张展正在监狱中展开跟林昭一样的绝食抗争,湘西乡村女教师李田田说了一句支持言论自由的话就跟林昭一样被送进精神病院关押,新疆大学女教授、人类学家热依拉•达吾提仅因为研究维吾尔民俗与民族志就被以“民族分裂主义”的罪名秘密判处重刑(刑期不为外界所知),异议法律学者许志永的女友李翘楚只因为批评北京当局苛待狱中的男友就被以“煽动颠复国家政权”的罪名逮捕、在狱中备受折磨、已出现严重的幻听等症状……,她们都是新时代的林昭。

野火烧不尽,春风吹又生,这些前赴后继的“异民”,终究会让自由与正义降临这片东亚大陆的黑暗洼地。

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)