疾病与仇恨:患病的不是肉体而是心灵

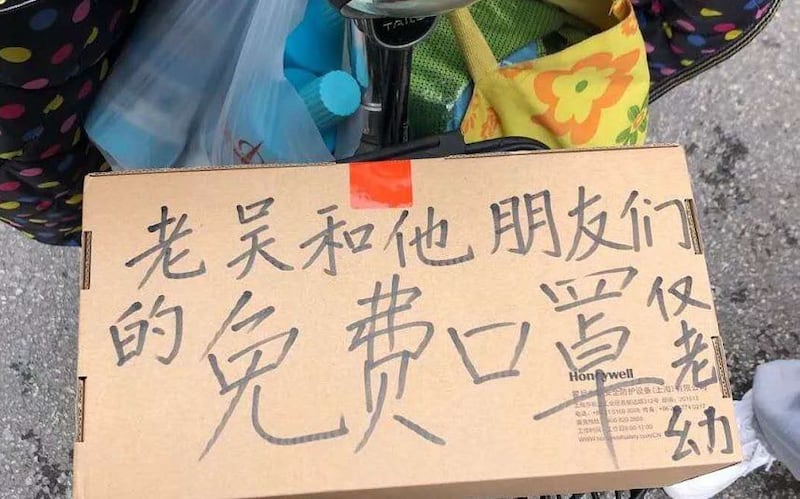

“武汉义务送药人被举报赚差价”——《新京报》的一则报导,日前引发关注。二十五岁的中学实习物理老师吴悠在武汉封城后的一个多月,骑着电瓶车为网上求助者特别是一些孤寡老人义务送药。花清瘟、口罩、酒精等物资都是免费送给求助者,奥司他韦、阿比多尔等稍贵一些的药品则收取低于市场价的费用。吴悠和朋友们为六百多户求助者送去药品和防护物资,他自己投入上万元储蓄。然而,吴悠却被人以非法售药和牟利举报,并接受公安机关调查。在配合调查期间,吴悠的奶奶因脑溢血昏迷,被送进医院。

“卑鄙是高尚者的墓志铭,高尚是卑鄙者的通行证”,跟北岛原作中的乐观主义相反,这才是中国的现实。在这场瘟疫中,吴悠不是第一个被伤害的好心人。武汉火神山医院开始建设时,正是无数人拼命逃离武汉之时,建筑工人张元二话没说就报了名,从老家“不怕死”地来到武汉昼夜施工。可工期结束,他迫不及待地想回家,却被全村的人挡在外面,理由是:从火神山来的,是高危人群。这个勇敢的逆行者,被与确诊及疑似病人隔离在一起,之后的命运如何,不得而知。

辽宁有两名普普通通的货车司机,在网上看到云南有大批蔬菜要支持武汉,向社会征寻免费运输车的消息,直接从贵阳驾车到云南装货,又风尘仆仆地运到武汉协和医院。卸了货,顾不上休息,又启程回到云南继续装货。十二天,往返云南武汉之间三次,行程一万两万公里,分文不取,还倒贴五万元油钱。当他们终于回到家乡,希望好好歇息时,却被乡亲们骂“瘟神回来了”。

疾病带来恐惧,恐惧滋生仇恨。在武汉肺炎席卷全球之际,很多人想起法国作家加缪的名作《鼠疫》。而葡萄牙作家萨拉马戈的《失明症漫记》却无人谈及。《失明症漫记》是一本虚构和想象的预言,武汉肺炎宛如其现实版本。

《失明症漫记》是这样开头的:繁忙的路口,绿灯亮了,中间车道的头一辆汽车却停止不前,司机在挡风玻璃后面挥舞着手臂,围观的人打开车门之后,才听到他在喊:“我瞎了!”没有人会相信,因为他的眼睛清晰明亮,巩膜像瓷器一样洁白致密。他却一再绝望地喊着:“我瞎了!我瞎了!”一位偷车贼假扮好心路人送他回家,顺便偷走了他的车。在开着这辆偷来的车离开时,偷车贼被传染上失明的怪疾,在路上抛锚了。第一个失明者由妻子带着去看眼科医生,眼科医生成了第三名牺牲品。失明症迅速蔓延,整个城市陷入一场空前的灾难。普通的盲人眼前是一片漆黑,这次的失明症却让失明的人眼前是浓浓的白色,仿佛睁着眼睛沉入牛奶的海洋中。白色的黑暗比黑色的黑暗更加可怕,正像萨拉马戈追问的那样——谁告诉我们这种白色眼疾不正是一种灵魂疾病呢?

文学评论家哈罗德·布鲁姆指出:“《失明症漫记》是萨拉马戈最令人吃惊和不安的作品。他那极具说服力的想象震撼人心,让读者深刻意识到,人类社会竟是如此脆弱、荒诞。这部作品必将永存。”《柯克斯书评》评论说:“与奥威尔的《一九八四》、卡夫卡的《审判》并驾齐驱。”《泰晤士报》则评论说:“萨拉马戈成功地刻画了人类的缺陷,创造出当今世界最卓越的一部作品。”从某种意义上说,这是一部惊人的现实主义作品,我们在“岁月静好、闲来无事的悲剧”中麻木不仁太久了,不知道自己的生活居然如此荒谬。

关押与枪杀:当病人成为敌人

失明症在蔓延,但不像突然出现的海潮那样汹涌澎湃,拉枯摧朽,淹没一切,而是如同千万条涓涓细流缓缓渗透,逐渐把土地泡软,突然间把它变成一个泽国。

政府成立了一个特别委员会来处理这一公共卫生危机。萨拉马戈模糊了故事的背景,没有明确指出是哪一个国家的政府,读者可以联想到任何一个他们不喜欢的政府。不过,从书中政府对军队高度依赖的情节可以看出,作者融入了自己在葡萄牙独裁政权之下生活大半辈子的经验。卫生部长的助手,以其丰富的想象力,用中性的“白色眼疾”代替难听的、让人谈虎色变的“失明症”——正如现实生活中,中国政府坚持声称“武汉肺炎”带有歧视意味,而操纵世界卫生组织改名为“新型冠状病毒”。但美国国务卿蓬佩奥坚持使用“武汉肺炎”这一名词,并非无意为之。

委员会经过讨论得出解决方案:在找到处理和治疗失明症的方法之前,把所有失明者,包括与之有肉体接触或直接联系的人,统统收容起来加以隔离。隔离在哪里呢?卫生部长建议说,正好有一所废弃的精神病院。于是,失明的男男女女都被运到精神病院。

病患刚刚进入各自的房间,广播里就传来政府宣布的十五条规定。其中第一条说得温文尔雅,政府希望所有公民在此艰困时刻表现出爱国之心,与政府配合,遵纪守法,被隔离是一种支持全国其他人的行动。中国政府的修辞术比书中的政府更为加高明:中国政府自我表扬说,「现在我们应该理直气壮的表示,美国欠中国一个道歉,世界欠中国一声感谢,没有中国的巨大牺牲和付出,就不可能为全世界赢得宝贵的抗击新冠肺炎疫情的时间窗口,可以说中国一己之力,硬生生的将新冠肺炎疫情挡住了很长一段时间,真的是惊天地、泣鬼神!」加害者变成拯救者,甚至不需要川剧变脸那一瞬间的招式。

第二条规定立即就杀气腾腾了:“在事先未获允许的情况下,离开所在建筑意味着立即被打死。”那名偷车贼稀里胡涂地跨越了红线,被一名紧张万分的士兵开枪击毙,成了第一个牺牲品。开枪的士兵担心自己会受惩罚,长官却表扬他当机立断、杀人有理。一名团长在军营中说,盲人问题只能靠把他们全都从肉体上消灭解决,包括已经失明和必将失明的人,无须假惺惺地考虑什么人道主义,团长说的话与切除坏死的肢体以拯救生命的说法有异曲同工之妙,他说,狗死了,它的狂犬病自然就治好了。

官员的地位越高,越是视人命如草芥。陆军部长对卫生部长说,我们这里有一位上校,他认为解决办法应当是盲人一出现就立即把他们杀死;以死人代替盲人不会使情况发生很大的改变;失明不等于死亡,但死人都是盲人。陆军部长下令组织公交车司机去运送病患到隔离点,但他没有告诉他们,等运完病患,官兵将奉命将司机们也关到里面去。同一天傍晚,陆军部长把卫生部长叫去,告诉卫生部长说:“你想知道件新鲜事吗,我对你说的那位上校失明了。现在要看看他对原来出的主意怎么想了。他已经想过了,朝自己头上开了一枪,可见他的态度前后一致。这样的军人是好样的。”这就是当局的真正意图:“虫子死后,毒汁也就完了。”病人都是敌人,要么自生自灭,要么被像韭菜一样割掉。

不久,作为隔离点的精神病院爆满,政府转而主张由各家各户把自家的失明者关在家里。很快,全家都被感染,全家都变成盲人,没有剩下一个人看护他们,给他们引路,保护他们不受眼睛还好的邻居和其他人的伤害。最后的结果是:“不论是父子或母子,都不能互相照顾,他们只能像图画上画的那样,一起走路,一起跌倒,一起死去。”

人与动物:不像动物那样生活有多难?

“肉眼上的失明,代之以灵性的视域,足以补偿。”这是荷马、弥尔顿和博尔赫斯等伟大作家失明后的信念。他们坚信,失明或许是另一种光明的开启,失明与一种超自然力量拉上关系。然而,在《失明症漫记》中,整个城市都失明了,社会没有开启“另一种光明”。社会秩序迅速垮塌,人类“下降”成为动物。

首先是被隔离者的脆弱的秩序迅速崩溃了。在什么也看不见的情况下,人们开始随地大小便。政府没有向他们提供卫生纸,大便之后人人都不擦屁股——现实生活中,武汉肺炎引发了抢购潮,人们到超市哄抢的一个重要物资是卫生纸,看来这不是没有理由的。在废弃的精神病院,就连拥有博士学位的医生都不得不生活在自己和众人的屎尿堆中,“他知道自己肮脏不堪,想不起一生中有什么时候这么肮脏过。人变成野兽有许多方法,而这是人变成野兽的第一步”。

人们为了寻找食物到处乱冲乱撞,一旦越线,就被在远处看管他们的士兵射杀。到处是白色的耀眼的光,但人们就是什么也看不见。伴着弥漫在空气中的令人难以忍受的臭气,光似乎也散发出令人作呕的气味。“猪,一群猪。”有人终于忍受不了,如此吼道。精神病院夜晚的月光映衬着高耸的楼墙,冷漠阴沉的枪管,还有不断的闪现在盲人白色视界中的晃眼的探照灯。这些失去的职业和身份的行尸走肉,还是人类吗?萨拉马戈冷静地做出判断:是的,他们是人,不过他们是一群失去视力的男人和女人。他们失去了人类的尊严,一半是冷酷无情,一半是卑鄙邪恶,最终使不幸变得更加不幸。

更可怕的是,“同是天涯沦落人”的处境并没有让失明症患者们彼此友爱、彼此扶持、彼此帮助。生病的不单单是眼睛,更是心灵。盲人的灵魂从来没有像现在这样无拘无束,脱离了躯体更能为所欲为,尤其是做坏事,尽人皆知,做坏事最容易。一伙盲人强盗入院后,以武力垄断了政府配送的食品——士兵们只负责将食品放在大门口,究竟如何分配,是病患自己的事情。强盗们先是要求人们拿随身携带的财物来交换食物,然后强迫女盲人前去“服淫役”。所有病房内的男性必须用妻子或情人的身体换来赖以苟活的食物。你吃的下么?有人还保留一丝可怜的反思,但很快,所有人的耳边都传来极富穿透力的、低声啜泣中不假思索地咀嚼面包的声音。

此一场景不禁让人联想到英国作家戈尔丁《蝇王》中的情节:在第三次世界大战中,一群孩子逃到一座孤岛上的生活。天真、善良、纯洁的孩子们从熟悉的生活环境进入陌生的“异境”,到底会发生什么变化呢?在荒岛上,孩子们暴露出来的不再是天真、善良和纯洁,而是疯狂、邪恶和非理性。他们像成人一样彼此厮杀。戈尔丁说,我们必须正视自己体内那只动物,那只邪恶的动物。那只邪恶动物从我们生下来的那一天起,就潜伏在我们体内,随时跃跃欲试,一不小心就会跳出来,控制我们的大脑。

第一位盲人暴君死于非命后,一名曾是会计的盲人取而代之——可见他们并非天生就是强盗。这名盲人强盗头子犯的最大错误是,他以为只要拿到手枪就大权在握,结果恰恰相反,每次开火伤害的都是他自己,每射出一颗子弹他就失去一些权威,子弹打完以后将会如何呢?萨拉马戈不无轻蔑地写道:“穿袈裟的不一定是和尚,执令牌的不一定是国王,最好不要忘记这条真理。”

要想不像动物那样生活确实很难,但值得一试。医生的妻子是唯一没有患失明症的人,为照顾丈夫,她假装自己失明,跟丈夫一起进入精神病院。她看到并经历了可怕的一切,当看得见眼前的痛苦已然变成一种负累时,当因视力正常不得不为其他伙伴们的生死存亡负责时,她一度自我诅咒说,“还不如也失明了的好。”但最终,她仍然信仰“耐心有益于视力”,并耐心地行动着,照顾着身边的六位盲人,教导他们“如果我们不能完全像正常人一样生活,那么至少应当尽一切努力不要像动物一样生活。”他们活了下来,逃离了疯人院,并熬到视力恢复的那一天。

人与上帝:没有上帝,邪恶就是理所当然

萨拉马戈在书中发出一系列的天问:“我们为什么会成为现在的样子呢?人类究竟出了什么问题?在我们每个人的生活历程中,是从何时开始我们走向了自己的反面,或者说越来越缺少人性的呢?经过数千年之后,在创造了如何之多的美好事物之后,在对宗教和哲学进行了如此之多的探索之后,今天我们走到了这样的一种境地:在与环境和其他人的关系中,我们不能真正成为人类,这究竟是为什么呢?”

萨拉马戈是一名激进的无神论者、马克思主义者和共产党员。他认为,这个世界要是没有宗教的话,将会和平得多。但在小说中,他不断地探讨上帝是否存在的问题。尤其在其晚年的作品中,他更专注于寓言式的写作,比如《失明症漫记》,读者很容易从中解读出人类文明是何其脆弱的真相。那么,救赎之道在哪里?

有意思的是,《失明症漫记》的扉页,引用的不是马克思的名言,而是圣经《箴言书》中的两句话:“如果你看,就要看见。如果你能看见,就要仔细观察。”萨拉马戈没有找到最终的救赎之道,但他至少是一名诚实且严肃的观察者——只要还能观察和记录,黑暗,即便是白茫茫的黑暗,就不再是不可以战胜的威胁。

萨拉马戈生前希望在他的墓碑上刻上这样的墓志铭:“这里安睡着一个愤怒的人。”无论在《修道院纪事》还是在《失明症漫记》中,萨拉马戈都对这个世界极尽抨击和讽刺,之所以愤怒,因为他认为,“虽然我生活得很好,但这个世界却不好”。他不像中国最后一位儒者梁漱溟那样,在经历了一辈子的政治苦难之后仍相信“这个世界会变好”,他对人性的认识比梁漱溟深刻。但他并未意识到,这个世界的“不好”其实跟每一个人、包括他自己息息相关,人人都难辞其咎,没有人可以置身事外。

在小说的结尾处,幸存者们逐一恢复了视力。医生大声疾呼道:“我甚至觉得比原来看得更加清楚,真的更加清楚。”他说出了大家想说但没有胆量说出来的话。武汉肺炎之后恢复自由和健康的患者和被隔离者们,会有这样的生命顿悟吗?

这时,医生的妻子哭了起来。“她当然高兴,我的上帝,竟然如此容易理解,之所以哭泣是因为精神上的耐力突然用尽,她像个刚刚出生的婴儿,发出尚无意识的第一声啼哭。舔泪水的狗走到她跟前,这条狗总是知道人们什么时候需要它,所以医生的妻子把狗搂住。此时此刻她产生了强烈的孤独感,只有这条狗如饥似渴地喝她的泪水才能减轻她难以忍受的孤独。”这是这部长篇小说中让人感动落泪的段落。重生的希望是爱,而不是其他东西。

萨拉马戈没有找到他的上帝,但他承认,在被隔离和被剥夺的、混乱且原始的情况下,宗教的必要性凸显出来。没有诚实守规矩的人遵守一套秩序来生活,生存几乎不可能。但手无寸铁又同样脆弱的人当中,难以找到一位正直的领导并且制定一套公正的规矩。大概只有在人们面对共同的敌人时,或拥有共同的信仰时,他们才能依偎着勉强生存下去。

失明症、武汉肺炎、鼠疫、黑死病以及极权主义,本质上都是同样的邪恶。加缪在《鼠疫》中写道:“世上的罪恶差不多总是由愚昧无知造成的。……最无可救药的邪恶是这样的一种愚昧无知:自认为什么都知道,于是乎就认为有权杀人。杀人凶犯的灵魂是盲目的,如果没有真知灼见,也就没有真正的善良和崇高的仁爱。”习近平派到武汉的锦衣卫、武汉市委书记王忠林宣称:“要在全市广大市民中深入开展感恩教育,感恩总书记、感恩共产党,听党话、跟党走,形成强大正能量。”由此可见,比武汉肺炎更大的邪恶仍然笼罩在武汉、笼罩在中国。在这个意义上,习近平和共产党就是武汉肺炎,习近平和共产党就是失明症。武汉肺炎与失明症谁更可怕并不重要,因为习近平和共产党比它们可怕千百倍。

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)