“新生活运动”是“蒋公的新衣”

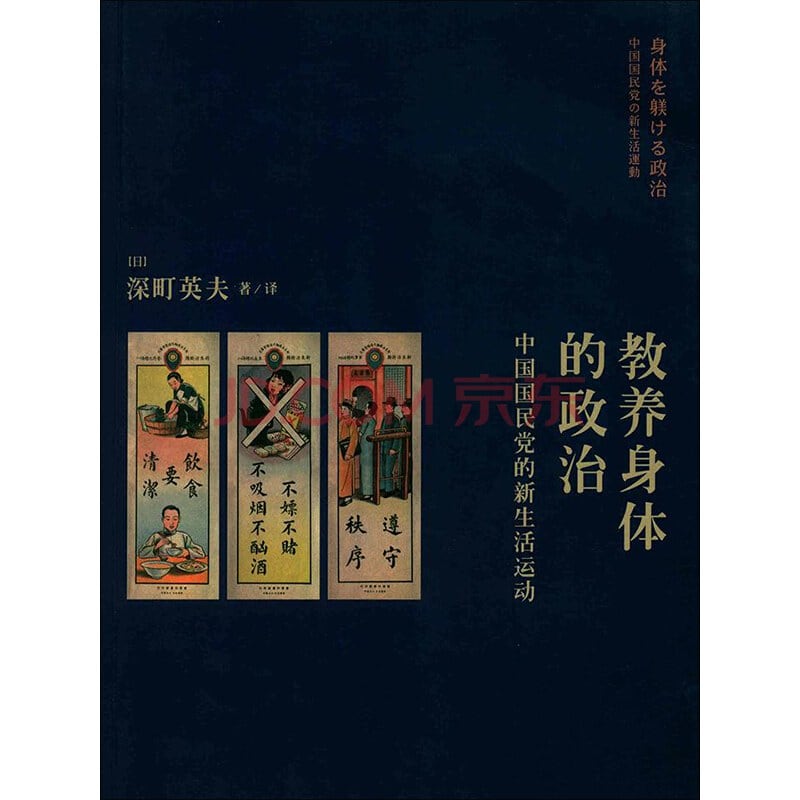

研究“新生活运动”的最佳著作,不是中国人或台湾人写的,而是日本学者深町英夫写的《教养身体的政治:中国国民党的新生活运动》。深町英夫在一次访谈中谈及研究“新生活运动”的缘由:

一九九四至一九九五年留学美国哈佛大学期间,我在哈佛燕京图书馆的书库里,看到了一本题为《新生活画册》的海报集。对于写在各张海报上的标语,我产生了一种不可思议的“既视感”,因为它们酷似我曾于一九八五、一九八九年来中国旅游时在各地看到的例如“五讲四美”等各种标语。我觉得中国人好像六十年来一直面临着同样的问题,由此开始对“新生活运动”产生了兴趣。

这段话透露出观察者独到的眼光:中共的"五讲四美"等"爱国卫生运动"与国民党的"新生活运动"一脉相承。国共两党都热衷于"教养身体的政治",都企图像法国思想家福柯所说的那样"规训"或"改造"国民。对国共两党来说,新国民必须具备新的生活形态。上世纪三○年代中期,在主政者蒋介石的倡导下,中国全国上下展开了声势浩大"新生活运动",对诸如卫生习惯、吃喝拉撒以及儿童养育方法等国民生活领域进行"切身"改造。在国家面临深刻的内忧外患之际,国民党政权何故发动并持续这种略带肤浅、琐碎之嫌的"启蒙运动"?国民党政权何故且如何介入和干预民众的日常生活?

"新生活运动"是蒋介石企图将中国法西斯化的政策的一部分,也是蒋介石学习希特勒的重要一课。纳粹德国通过体育运动、青年和妇女组织、音乐与艺术活动等迅速将国民洗脑,这是蒋介石非常羡慕的景象。毫无疑问,"新生活运动"是"儒教、法西斯、日本、基督教等因素的混合物",也是蒋介石谋求独裁的表现。但是,在这场大规模的群众运动中,宣传和口号走在现实前面,过高的抽象主义和行政命令,让运动脱离了大多数群众。这场"教养群众身体"的运动,并未将中国人民"教养"成具有近代性身体美学和公共意识的国民,其结果令人唏嘘。

然而,这一运动仍然潜在地影响着今天的中国和台湾,它是并未完全翻过去的一页历史。台湾人或许不知道,升级版的“新生活运动”是中共在新疆设置所谓“再教育营”,那里关押数百万不愿汉化的维吾尔人。中共强制性地让维吾尔人接受共产党版的“新生活”训练:背诵习近平语录、学习中共的民族政策,甚至表演充满“中国味道”的京剧。

二十世纪中国最优秀的作家沈从文,在其长篇杰作《长河》如此嘲讽“新生活运动”:朴实的湘西乡人理解不了“新生活”,对这个称呼感到莫名其妙,以为是一群人、一个军队。一位妇女得知“新生活”要来了,十分担忧,她不明白“新生活”是什么样子,会不会拉人杀人,问了许多人也说不明白。一位老水手同样对“新生活”抱有杞忧,以为“新生活”一来,这地方原来的一切,都必然会有些变化。湘西人实在被折腾怕了,之前,又是土匪,又是共产党的苏维埃、又是追剿红军的国民党军,一点风吹草动,新名词、新运动都让他们感到莫名的恐惧。等到“新生活运动”在湘西小城实施,人们看到的只是些不切实际的可笑之举,比如强行规定乡下人走路要靠左,不然要打膝关节,不扣纽扣也得挨罚等。沈从文的小说出于虚构,但湘西老乡对“新生活”的惧怕心态却是真实的。

"妄议中央"的《长河》被国民党图书审查官认为"思想不妥",下令查禁。还好,国民党的威权统治非铁板一块,尚吞舟是漏。辗转交涉,作者答应做删节,当局决定发行。如果在共产党的极权统治下,沈从文敢如此讽刺毛泽东或习近平发起的政治运动,那就只能死无葬身之地了。新生活运动能"造成几千几万蒋介石"吗?''

“新生活运动”是一九三四年蒋介石在南昌发起的,进而推到全国,目的是想用最简易、最急切的方法改变国民的日常生活习性,也就是按照蒋所理解的“礼义廉耻”标准重塑国民的行为规范。那时,蒋介石正在南昌行营指挥对中共江西中央苏区的围剿作战。二月十九日,蒋介石在演讲中首次提出“新生活运动”这个概念,希望从江西尤其是省城南昌开始,使一般人民除旧布新,过一种合乎“礼义廉耻”的新生活。

具体而言,所谓"新生活运动","就是要使全国国民的生活能够彻底军事化,能够养成勇敢迅速,刻苦耐劳,尤其是共同一致的习惯和本能……"军事化的"新生活"体现在衣食住行等方面,比如不吸烟、不擦香水,不歪戴帽子、不蓬着头发、不拖着鞋子、纽扣不能不扣、不随地吐痰等。

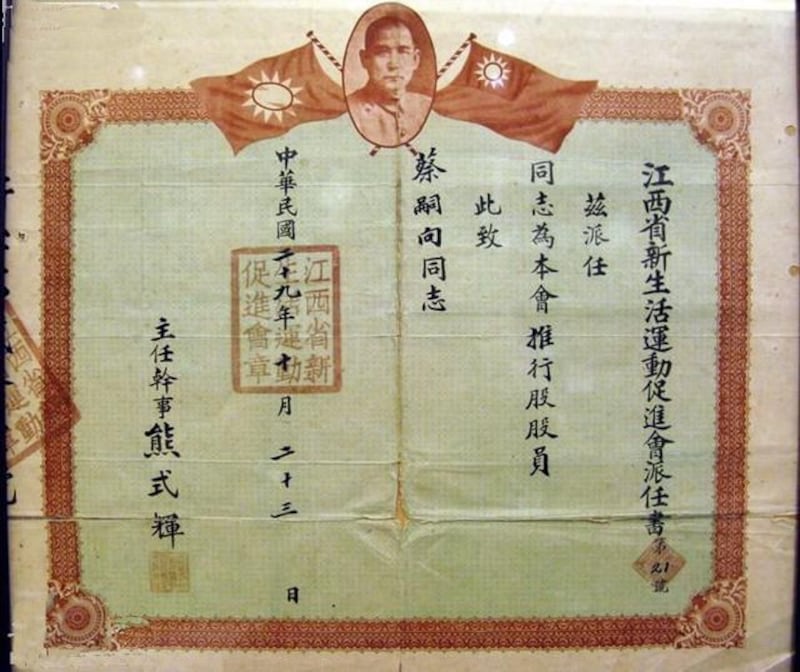

一九三四年七月,“新生活运动促进总会”在南昌成立,蒋介石自任总会长,江西省政府主席熊式辉任总干事,下设调查、设计、推行三个部门。与此同时,国民党中央党部作出决议,要求有关部门共同拟定推行办法,用党和政府的力量推广该运动。

深町英夫指出,正如“造成几千几万蒋介石”论所示,蒋介石极其自负,怀有很强烈的“舍我其谁”的意识。这种认为人民唯有模仿领袖的一言一行才能被称得上现代国民的思想,或许来源于孙文的“先知先觉、后知后觉、不知不觉”论。孙文和蒋介石都认为自己掌握权力才是救国、救民的唯一途径,自己理所当然地是国民的学习典范——当然,孙文不会公开承认自己是专门玩弄幼女的“萝莉控”,蒋介石也不会公开承认自己抛弃前三任妻子并嫖妓无数的“无耻往事”。

在发起"新生活运动"之前,蒋介石曾在日记里写到:"今日之我是由幼年时家庭教育父母所锻炼,青年时代日本军事教育所琢磨,壮年时代总理革命教育所陶冶而成也。"蒋说出了自己的三大思想源泉。第一,蒋介石的父母特别讲究衣食住行的规矩、清洁,他从小就在家中接受严格的家教。第二,蒋他从二十岁时留学日本并到日本陆军部队实习,共约三年,日本军校及部队对日常生活中的纪律、卫生的重视(来源于德国医学)给他留下深刻印象。第三,蒋追随孙文,从孙文身上继承了"革命品格"。当三十六岁的蒋介石被孙文任命为黄埔军校校长时,特别对学生们强调起居、内务之纪律的重要性,并亲自检查校内卫生情况。

在内忧外患不断、政权危机四伏之际,蒋介石突发奇想,推行"新生活运动",首先是企图借由新生活运动塑造其精神领袖的形象。蒋让自己站在一个文化道德制高点,成功煽动亲信及各派系之间的竞争关系,以此促使他们向其效忠。他还迫使党内竞争对手(如西山会议派、改组派)对这一前所未有的群众运动表态,迫使他们认为,与其站在旁观者的立场,不如参与其中,由此将竞争对手拉入其亲自掌握的运动体制之中。

“新生活运动”开始后,拥蒋派希望通过它改变原有的政治机构,遂积极组织各种活动,成立各种大会,选取理事席位,以此吸纳非蒋派的党政领袖。国民党中央执行委员会常务会议决议,交组织、宣传、民众运动三委员会及内政、教育两部会拟“新生活运动”推行办法,这意味着中央政府、党部正式承认蒋在“新生活运动”乃至在党政军系统中独一无二的领导地位。

西山会议派和改组派在理念和实际操作上与拥蒋派存有异议,但仍积极参与运动。他们意识到,如果不参加,会遭到进一步边缘化。汪精卫呼应说:“规矩、清洁两项是新生活的基本条件,也是共赴国难、共挽危亡的基本条件。”

在地方上,“新生活运动”对各省领导人形成压力。蒋介石的亲信在各省市力推该运动,使地方实力派人物不得不采取措施呼应。其中,尤其以山西的阎锡山最为积极。阎锡山跟蒋介石一样喜欢讲道德教化的那一套,他在山西的“新生活运动”中塞入私货,以此确保个人对山西地盘的牢牢控制。

类似的情形也出现在四川,四川军阀刘湘承认"新生活运动"的意义,却以四川社会的落后性为借口,为该运动在该省的迟滞辩护。这背后其实是地方实力派对中央权力渗透的抵抗和排斥。蒋介石多次到四川成都等地督促运动的开展,对地方实力派人物采取又拉又打的两手政策。

名为"新生活",实为"旧道德"

“新生活运动”以“四维八德”(四维:礼义廉耻;八德:忠孝仁爱信义和平)和“总理遗教”为思想资源与合法性来源,颇有点“以德治国”的气概——中共领导人胡锦涛常常挂在口头的“以德治国”,也许是跟蒋介石学的?

蒋介石用一种抽象化的策略,将中国传统的"礼义廉耻"观念加入"新生活运动",他本人则在这场运动中所扮演"教化中心"角色。蒋对民众宣称,"你们如果要为国家来做一番事业,为民族来争一口气","就要学我蒋介石的整齐、清洁、勤劳、刻苦"。这无疑源自"君子动而世为天下道,行而世为天下法,言而世为天下则"(《中庸》)、"圣人抱一为天下式"(《道德经》)之类的传统思想。在西方或日本均不曾见到这种仿佛"道成肉身"一般的"榜样的力量",比如,英美民主国家的选民并不要求政治人物具备极高的道德标准,只要符合一般的民情民俗即可;纳粹德国的宣传机构不会用希特勒的私人生活方式来规范德国民众;而日本天皇早已具有"神"的地位,民众对其私生活一无所知,日本政府当然不会号召民众效仿"神"的生活方式。

蒋介石提出,国民的生活应实现"三化",即"生活艺术化、生活生产化、生活军事化"。蒋一辈子以军人为第一身份,他希望将"民国"打造成"军国",所有国民都能成为其如臂使指地指挥作战的士兵,如此才能对内消灭共产党、对外抗击日本人。

蒋介石在题为〈新生活运动发凡〉的演讲中指出:革命是依据一种进步的新思想或主义,用人的力量彻底改进每一个人以至整个国家的生活形态。"简言之,革命即生活形态之改进也。吾国革命之所以迄今尚未成功,即在于全国国民之生活形态始终无所改进。"他强调,"新生活运动"既是使国民革命得以成功、中华民族得以复兴的一项重要措施,也是要求全国国民在衣食住行方面彻底改进的社会教育运动。在这里,推翻一切旧社会、旧制度、旧思想、旧文化的革命,却要靠旧道德来支撑,蒋介石及国民党的官方意识形态陷入左右手互搏的尴尬处境之中,正应了民主派知识分子储安平对蒋政权的描述"民主无量,独裁无胆"——不是天意或民意对其过于刻薄,而是"和尚打伞、无法无天"的、号称"代表占中国人民最大多数之特定阶级的现实利益"的共产党必然取而代之。换言之,蒋介石掀起"新生活运动"的思想资源——中国的传统文化、日本明治维新以来的近代化经验、德国的法西斯经验、孙文的三民主义以及基督教文化的皮毛等大杂烩,在跟共产党阶级斗争和暴力革命意识形态的竞争中败下阵来。

“新生活运动”中制定的具体实施守则,包括改变人们的餐桌礼仪、穿衣不整、乱丢垃圾、随地吐痰之类的“不文明”行为。这些新规林林总总,甚至还有诸如“对朋友要讲义气,做买卖必须公平,无谓应酬要减少,婚丧喜庆要节俭”等要求。这并不是临时起意的短期政策,而是国民党政权具有连续性的政策,在八年抗战及之后的内战期间都未停止贯彻,甚至败退到台湾之后仍执行了二、三十年之久——在两蒋时代的台湾,教育部门对学生头发的长度都有严格规定,一个男青年可能因为留长发而被抓到警局关押。而在组织、动员和控制能力上远胜于国民党的共产党,更深刻和广泛地规训了民众的日常生活。毛时代自然不必说,在所谓改革开放时代,仍有不少地方“酷吏”严格规定民众的婚丧喜庆的宴席的规模,将民众当做幼儿园中的孩童来管理。

“新生活运动”名为新生活,实为旧道德。对于“新生活运动”中对旧道德的张扬,新与旧的自相矛盾,在当时就引起舆论的议论。北平《晨报》载文指出:

自革命军兴,“打倒孔家店”之呼声,传遍全国,国民政府成立,且明令废止祀孔。曾几何时,向之主张废孔者,今又厉行尊孔。抚今追昔,真令人百感丛生,觉人事变幻,殆有非白云苍狗所能喻者,孔氏有知,度与吾人有同感矣。

"新生活运动"一开始就充满矛盾,它继承的是中国的传统思想,想要达到的结果却是一种西方意义上的身体美学和公共意识。

日本的明治维新为何成功,中国的“新生活运动”为何失败?

中日战争爆发时,蒋介石在日记里写道:“以倭寇有组织之国家,其全国动员,人人能发挥其战争之效用。惟我无组织之国家,事事皆须以一人当敌国之全体。可不惧乎?”在日本近代化进展的刺激下,他企图将中国改造成与日本同样的近代国民国家,但这一构想始终未能如愿以偿。

那么,同是近代化的尝试,为何中日两国近代化的结果天差地别?

深町英夫直言说,中日两国之差异,最典型的领域是教育和军事。中国未能建立好全国性的国民教育、全民皆兵等制度,因此无法像日本那样通过学校、军队等制度化的管道对全体人民进行“身体的教养”,由此创造出“均质的国民”。是故,国民党只能依靠群众动员这种非制度性方式,但其效率很低,甚至注定要以失败告终。

后来,日本明治维新走上歧途,军国主义的崛起使得日本走上战争之路,但日本战败反倒让日本找到了一条真正的繁荣富强之路。二战后,日本经过政体改革,被创造出来的“均质的国民”一直存续至今。

反之,中国至今仍未建成公民社会。蒋介石推动新生活运动的起点,是一九○八年在日本振武学校的《斋房条规》。如果说西欧式“文明的进程”是一种社会的礼仪教养,日本式“文明开化”旨在跻身“文明国家”,那么在蒋心目中,从这一套对秩序与卫生的新型生活规范中看到的好处则是通过管理身体达到社会生活的有组织化、乃至“军事化”,进而实现国族的复兴与强大。以日本为中介来接受现代化,但经过日本“转译”的版本带上了国家主义色彩。就此而言,“新生活运动”的目的并不是让国民“有教养”,而是为了提高集体行动的效率,时刻为可能到来的动员做好准备。因此,蒋介石以强化个人崇拜的模式来推动“新生活运动”。而崇拜领袖、期待被领袖拯救的国民,不可能是近代意义上的公民。这正是“新生活运动”以及今天中共的“中国梦”愿景难以解决的内在矛盾。

"新生活运动"的失败正是近代中国转型失败的缩影:在朝不保夕的动荡中,社会无法高效率地完成自我重组,它既缺少日本的军队、学校那样的有组织生活和一支坚决的警察力量,也缺少欧美那样频繁互动的社会公共生活和法律框架,于是仅能依靠政治力量的决心和空泛的口号来发起一些间歇性的群众运动。它空有高远的目标,却无法将这种意志转化为能真正实现的政治行动。如深町英夫所说,这里的悖论在于:"新生活运动"希望有效动员中国社会,它的失败恰恰暴露出当时的国家并不具备此种动员能力。

在本质上,蒋介石、毛泽东、习近平都是一样的,他们不是现代公民,也不是现代领导人,他们的治理方式如同倒着走路。他们力图富国强兵,却又害怕出现一个具有身体与精神自主性的公民阶层,他们的失败是必然的。学者傅国涌指出,"新生活运动"的致命弱点是"权力主导",所以它不是一场公民运动:

我们能在这个运动中看到的只是返回“礼义廉耻”传统的努力,并不是一条通往现代公民之路。“新生活运动”最大的缺失就是价值错置,其中强调的那些个人生活规范,都只是为了规矩、服从、守纪律,而没有自主地为这个社会服务、做一个负责任的公民这类内容。也就是说,“新生活运动”倡导的价值不是现代的,即使表面看去有一点,那也只是现代之末,而无现代之本。……“新生活运动”离开公民教育,而奢望以政治运动的方式来重塑一代新国民,本质上不是要培育现代化的国民,而只是想训练听话的工具。这是权力主导的大规模的改变私人生活规范的一次尝试,完全依靠权力自上而下地推行,在公众当中并没有激起多少反响。

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)