清帝国为什么要打一场几乎“稳死”的战争?

一八四〇年,英国对清帝国开战之后,在长达一年多时间里,没有任何一个清帝国的官员敢将英方的外交文书向道光皇帝呈报。道光皇帝始终未能掌握真相、进入状况,他一直以为是海盗骚扰、不足为虑。这不是因为道光皇帝能力不足、智慧不够,而是他被各级官员上奏的错误信息误导,一错再错、一败涂地。

直到英国舰队从南到北一路攻城略地,道光皇帝才意识到事态严重,先后换了几批钦差大臣和前线指挥官——从汉族能臣林则徐,到身经百战的老将杨芳;从深受宠爱的亲侄儿奕山,到颇具人望的蒙古贵族裕谦,能用的人都用了,却统统败下阵来。大小官员个个谎报军情、欺上瞒下,明明是“屡战屡败”,却号称“屡败屡战”,以此骗取朝廷丰厚的赏赐。

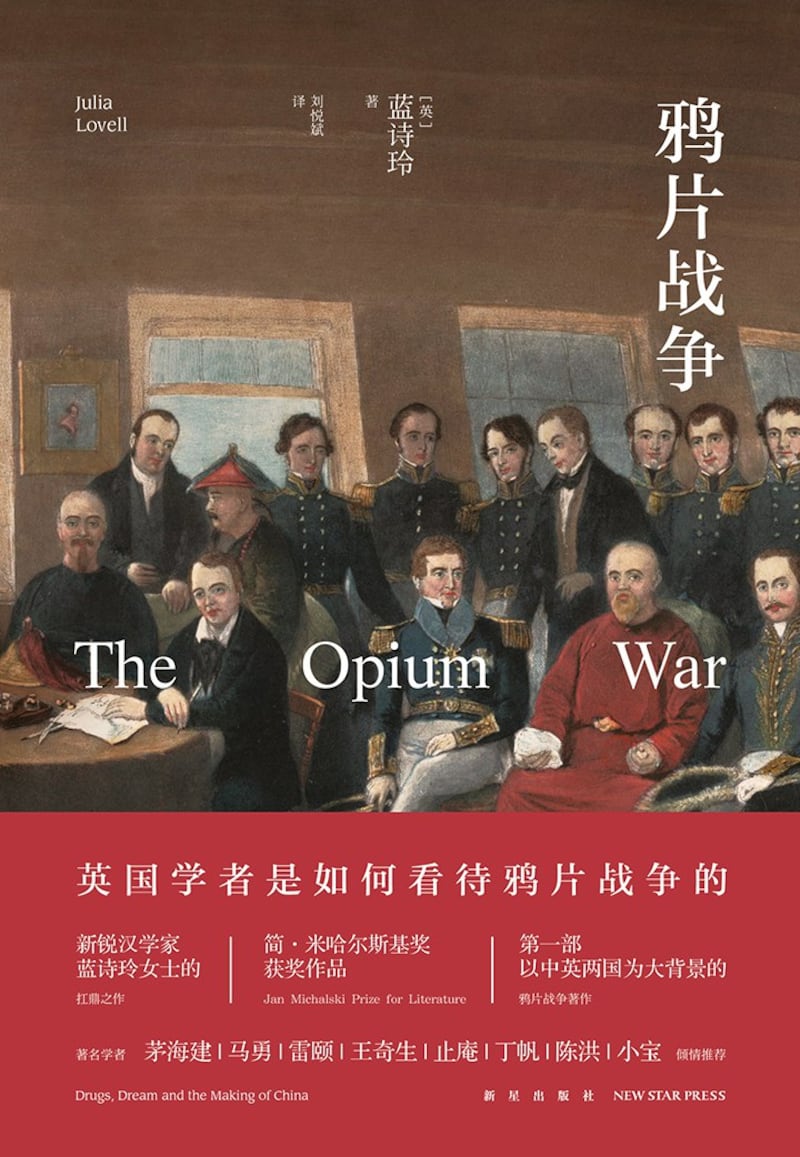

美国学者蓝诗玲在《鸦片战争》一书中描述了诸多可笑的情节,宛如小说家笔下的《封神演义》,却都是真实的历史:虽然战败,奕经却向皇帝报捷说,官兵对英国军舰取得惊人胜利,用火筏烧毁敌方多艘军舰,数百名英军被烧死和溺死,这些大约是从《三国演义》之“火烧连营”中抄袭的细节。英方的记录中,此战并无伤亡。道光帝闻讯赐予奕经双眼花翎。战报如此不可思议,以至于浙江巡抚刘韵珂公开提出质疑。道光帝命令对战绩加以查证,奕经回奏:“若再另行查探,迭寻左证,历时既久,事转游移,将使奋勇有为之士不得实时论功行赏,恐不免堕士气而寒兵心……无需复查。”道光帝认可此一说法。

七十岁的老将杨芳,此前平定了白莲教、天理教和张格尔的叛乱,号称战无不胜、攻无不克。但是,眼前的英国人却是“陌生的敌人”。他对付英国人的锦囊妙计是“传令甲保遍收所近妇女溺器为压胜具,载以木筏,出御乌涌”,他认为女人用的马桶及屎尿可不战而胜。这一招不管用之后,杨芳私下里派广州知府告诉英国特使义律,假如皇上还要作战,他会先行告知,双方可以在广州城外某个安全的地方,友好地安排一场假戏假做的战役。那时,还未发明摄影机,否则杨芳真有可能拍摄一段双方假作战的影片,送到紫禁城里道光皇帝御前,逗皇上开心。战场上的胜负不重要,皇上开心才重要。

前线吃紧,道光皇帝的杀手锏是派出“提督九门步军巡捕五营统领”堂侄奕经南下“讨逆”。然而,奕经比前任钦差更不堪,他抵达苏州后,急于享受苏州这个温柔乡的程度远大于对英军开战。他从未认真拟定作战方案,他是旗人,又是附庸风雅的士大夫,好书法、辞章、诗歌和绘画,所中儒家文化毒素极深。其随营画家穷数月心血,画好一幅预言式的作品,题名曰《如意指挥图》,主角奕经威风凛凛,将洋人打得落花流水。奕经还动员有文才的幕僚,举办一场作文比赛,征求词藻最华丽、最动人心弦的“胜利宣言”。他的一位幕僚读了中头奖的雄文之后说:“洋洋巨篇,典丽堂皇。”奕经也拿出跟杨芳相似的妙计:反攻宁波之前,由军费中拨钱出来,买了十九只猴子,想把鞭炮绑在猴子身上,丢到英国军舰中。但因找不到带猴子靠近英国军舰的人,勇敢的猴子们未能出征。等到英军上岸攻城略地,饲养员冯氏匆匆逃逸,这批“孙悟空”慢慢饿死在其前厅,成为人类异想天开及粗心大意的牺牲品。

在战后的"晚晴七十年","鸦片战争综合症"成为久治不愈的沉疴,直到今天中国仍深陷于其中而不能自拔。什么是"鸦片战争综合症"?即秦汉天下秩序蕴含的反现代化本质,在遭遇现代西方的全球贸易冲动和西发利亚的国际政治观念冲击时,产生的严重的、排他性的"过敏"反应。

中兴名臣胡林翼为何看到洋船入长江就呕血而亡?

胡林翼是清帝国“同治中兴”的四大名臣之一(曾国藩、胡林翼、左宗棠、李鸿章),是湘军中仅次于曾国藩的第二号人物。曾撰着《湘军志》的晚清学者王闿运说:“中兴之业,实基自胡。”清人唐文治在《胡文忠公语录序》中对胡有两句赞语:“此其量,江海之量;此其心,江海之心也。”民国的“护国战神”、儒将蔡锷曾将曾国藩和胡林翼两人的论兵言论编辑成《曾胡治兵语录》,作为云南新军的“精神读本”。蒋介石对曾、胡治军方略推崇备至,一九二四年将此书奉为黄埔军校必读教材,并增编《治心》一章,以《增补曾胡治兵语录》之名出版。一九四三年,共产党八路军《军政杂志》曾出版《增补曾胡治兵语录白话句解》;一九四五年,八路军山东军区重印出版。可见,内战期间,国共双方都尊奉胡林翼。

《清史稿》中说,胡林翼年仅四十九岁即呕血而死是哀悼咸丰帝之死悲伤过度,以此将其塑造成忠臣之典范。其实,胡林翼之死另有原因。曾为曾国藩幕僚的著名外交官薛福成之《庸庵笔记》记载,胡林翼临死前,正是清军围攻安庆之时。只要攻克安庆这一“锁钥”之地,即可将太平军势力分而歼之。在安庆战役之前,胡林翼前往视察战场地形,胸有成竹地笑道:“此处俯视安庆,如在釜底,贼虽强,不足惧也。”但行之江边时,胡林翼见到两艘洋船鼓轮西上,速度之快,非寻常风帆所能及。胡林翼见此,“变色不语,勒马回营,中途呕血,几至坠马”。

面对声势浩大的太平天国运动,胡林翼谈笑自若,颇有当年周瑜“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”之气度。太平军是内忧,是农民起义,是冷兵器的战争,中国历史上经历过太多次,并不是什么新奇的东西,用老祖宗传下来的经验足以应对。然而,当胡林翼看到洋人的蒸汽渡轮开到内河,清廷却还在用快马驿站来传递消息,洋人之强与中华之弱,不言自明。帝国夜郎自大太久,早已被西方远远抛离。与即将镇压下去的太平天国的叛乱相比,洋人的船坚炮利才是难以招架的外患。此时此刻,胡林翼大概想到了“防兵溃散,鸟骇兽散”的失陷的京城,想到了死不瞑目的皇上。因思虑过度,他的病情加重了,不数月间,就病殁于军中。不过,他也因此不必像曾国藩那样,虽力挽狂澜、位极人臣,偏偏因为处理天津教案向洋人屈服而招致谤满天下,几乎晚节不保。

胡林翼的忧虑并非杞人忧天。西人的到来,让中国菁英阶层的儒家知识和历史经验变得非常不够用。广东巡抚黄恩彤上奏说:“迨英吉利互市开头,粗就条理,而米利坚、佛兰西各使踵至,均不免非分之干。其余各小国亦窃睨其旁,妄生觊觎。洵数百年来中外一大变动也。”薛福成说:“自古边塞之防,所备不过一隅,所患不过一国。今则西人于数万里重洋之外,飙至中华,联翩而通商者不下数十国,其轮船之捷,火器之精,为亘古所未有,恃其诈力,要挟多端。违一言而瑕衅迭生,牵一发而全神俱动,智勇有时而并困,刚柔有时而两穷。”李鸿章更是将此“变局”提升到数千年未有的更高层级:

历代备边多在西北,其强弱之势、客主之形,皆适相垺,且犹有中外界限。今则东南海疆万馀里,各国通商传教,来往自如。麋集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实为数千年未有之变局。轮船电报之速,瞬息千里;军器机事之精,工力百倍;炮弹所到,无坚不摧,水路关隘,不足限制,又为数千年来未有之强敌。

胡林翼之呕血而亡,李鸿章之“数千年未有之变局”意识,意味着“亡天下”的危机迫在眉睫。“亡天下”比“亡国”更可怕。

“亡天下”的危机迫在眉睫

按照明末清初思想家顾炎武的说法:“易姓改号,谓之亡国。”(《日知录•卷十三•正始》),意即皇朝更替、国号变更,称为“亡国”。顾炎武又认为,“保国者,其君其臣,肉食者谋之”——保卫政权,是当政者们的事情,跟老百姓没有关系。换言之,“亡国”只是上层权力转移,不必为之哀哭切齿。比王朝更重要的是“华夏”,即“文化中国”。《春秋左传正义》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”族是以文化划分的,因而,孔子的“华夷之辨”——判断某人是否属于华夏民族,不以种族血缘为标准,而以文化礼仪做度量。以此而论,元、清两代入主中原,于血统而言乃外族入侵,在文化上却奉中华正溯,因此,依然属华夏文明史的一部分。

与之对立的概念则是“亡天下”。用顾炎武的说法就是:“仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。”(《日知录•卷十三•正始》)也就是说,若文化被连根拔起,则儒家的天下秩序就被颠覆了。

简言之,政权覆灭而文化不亡,是为亡国;政权覆灭且文化断绝,则是亡天下。士大夫可以接受明清易代,虽然是异族入主中原,华夏衣冠不存,但三纲五常仍被统治者当作「万世不易之理」,所以算不得亡天下。但到了清末,西学直接撼动三纲五常的儒家文化根基,亡天下的危机就近在眼前了。

但是,当时具备严峻的危机意识的,只有寥寥无几的少数先知先觉者。军事的失败不是致命伤,《南京条约》也不是多大的耻辱——其中关于国际贸易的条款,很多是一个半世纪后中国加入世贸时渴求得到的优待。失败以后还不明了失败的理由,力图改革,那才是民族的致命伤。道光、咸丰年间的人大都没有领受军事失败的教训,战后与战前完全一样,麻木不仁,妄自尊大。“鸦片战争”对清帝国只是皮肉之伤,除了东南沿海的几个省份,老大帝国的其他区域对此无动于衷,它所造成的实际伤害远不及十多年后的太平天国叛乱。一般士大夫只是将之视为「岛夷骚动海疆」,魏源事后追记,用的标题居然是《道光洋艘征抚记》,仿佛中国打了胜仗。

实际上,这是一场前所未有的战争,帝国的外强中干在战争期间一览无余:皇帝瞎指挥、大臣和将官瞒和骗、民众袖手旁观,上下级之间的信息沟通渠道完全堵塞、断绝。缺乏现代国家意识,失去凝聚力和核心价值的“命运共同体”,只要遭遇外力轻轻触碰,看上去不可一世的天朝帝国即一败涂地。

历史学家蒋廷黻指出:“我们的军器和军队是中古的军队,我们的政府是中古的政府,我们的人民,连士大夫阶级在内,是中古的人民。我们虽拼命抵抗,终归失败,那是自然的。”历史学者茅海建指出,对近代化的敌人只能用近代化的手段解决。不是满朝文武不努力,而是他们浑然不知近代化为何物。《清史稿》评论说:“奕山、奕经,天潢贵冑,不谙军旅,先后弃师,如出一辙,事乃益不可为。其人皆庸闇不足责,当时廷臣不能预计,疆吏不能匡救,可谓国无人焉。”奕山、奕经如此,道光帝亦如此。

道光帝救不了大清,即便康熙大帝复活亦无能为力。蓝诗玲感叹说:

这种情况不免让人心生怀疑:清代中国是怎样的政治、社会聚合体,一场抵抗外国侵略者的血腥斗争,对很多人而言竟变成不容错过的好机会,可以诈欺政府,驱使无知、没受过训练的人民,去打一场几乎稳死的战争。……从十八世纪进入十九世纪,中国被视为流氓国家:一个庞大、军事化、不相容、有敌意的国度,拒绝按照最近有欧洲发明的国际游戏规则行事。

洋务运动为何再度一败涂地?

鸦片战争并非关于鸦片的战争,而是关于贸易的战争——此后签订的《南京条约》,很多是中国加入世界贸易组织的时候主动要求的自由贸易的条款。只是,当年清帝国上上下下没有人领悟自由贸易才是真正让国家富强的法宝,而西方人主动将此法宝送到大门口了。那根本就是一场不必要的战争。

鸦片战争的失败,并未让清帝国立即开始改革。二十年之后发生“庚申之变”(即所谓的第二次鸦片战争),英法联军攻入北京,火烧圆明园。“苦命天子”咸丰帝出逃热河,一年后回北京已是一口灵柩。上一次的烽火远在天边,这一次的硝烟近在眼前,从当时人使用的“痛心惨目”、“创巨痛深”、“天翻地覆”等词汇可以看出,“庚申之变”对中国人精神打击既深且重。

于是,“自强”一词在奏折、谕旨和士大夫的文章中经常出现,“自强”成为中国士大夫响应西方的群体意识。这表明中国菁英阶层至少承认中国的现状是积贫积弱,否则何必“自强”?人们认识到需要一种新的政策,以应付中国在世界上的地位所发生的史无前例的变化。

清帝国掀起了轰轰烈烈的自强运动,大力兴办现代工矿企业,修筑铁路,改革外交,整理财政,向西方购买大量枪炮和战舰,打造海军及新式陆军,号称“师夷长技以制夷”,一时间花团锦簇、像模像样。

然而,甲午一役,洋务运动顿时被雨打风吹去。洋务运动的操办者李鸿章在晚年如此反躬自问:“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理,不过勉强涂饰,虚有其表,不揭破,犹可敷衍一时,如一间破屋,由裱糊匠东补西贴,居然成一净室,即有小小风雨,打成几个窟窿,随时补葺,亦可支吾对付,乃必欲爽手扯破,又未预备何种修葺材料、何种改造方式,自然真相破露,不可收拾,但裱糊匠又何术能负其责?”

李鸿章的这段“实话实说”表明,洋务运动在根子上就错了。冯桂芬在《校邠庐抗议》中指出了洋务运动的宗旨在于“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”,也就是后来张之洞在《劝学篇》中概括的“旧学为体,新学为用”(或“中学为体,西学为用”)。然而,正如历史学者杨国强所质疑的那样:这种预想跟现实并不符合,一方面,几千年来累积而成的“中体”没有预备一种现成的空间可以容纳借来的西法,是以借来的西方移入中国一定会锲入(如同计算机软件之升级换代,新的版本必然会取代、覆盖就的版本);另一方面,西法不是单个的,而是彼此联结的,是以一种西法一定会带来另一种西法。就前一面而言,西法的锲入不能不要求中国原有的物事让路,就后一面而言,西法的锲入不能不节节扩张。这些都内在于效法西法以图自强的过程之中。总之,“局部变法”是不可能的,“诸国富强之术”不是一种能够同“中国之伦常名教”和睦相处的东西。观念中预设的“本”和“辅”、“中学”和“西学”,在实践中是根本守不住的防线。

因此,单单“师夷长技”是不能“制夷”的。你把人家当“夷人”看待,并不能在实质上贬低别人,而只能羞辱自己。而“夷人”的长处并不仅仅在于“技”,即看得见、摸得着的“船坚炮利”。“夷人”的“技”是从更深层的“政教”中生发出来的。只学“夷人”的“技”而拒绝其“政教”,就如同只摘花朵而不要枝干和根系,这朵美丽的花怎么可能持久开放呢?

曾经以犬羊论夷夏又以夷夏比中西的中国人,第一次尝到被别人歧视的滋味。中国曾亡于蒙古人和满洲人,但蒙古人和满洲人多多少少接受了中原的教化,甚至被中原文化所同化,中国人的自尊心由此得以弥补,就勉强将蒙古人和满洲人纳入文明世界的范畴之中。这一次,西方人不仅用船坚炮利打败中国,而且从根子上否定中国文化的优越性。英国外相巴麦尊自始即把中国归入“半开化”国家,参与《天津条约》的美国传教士卫三畏在日记中称中国人是「这个蒙昧的民族」,做了清帝国总税务司的李泰国则把雇主称作“亚洲的野蛮人”。中国的华夷之辨被这种前所未有的“逆向种族歧视”彻底颠覆了。

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)