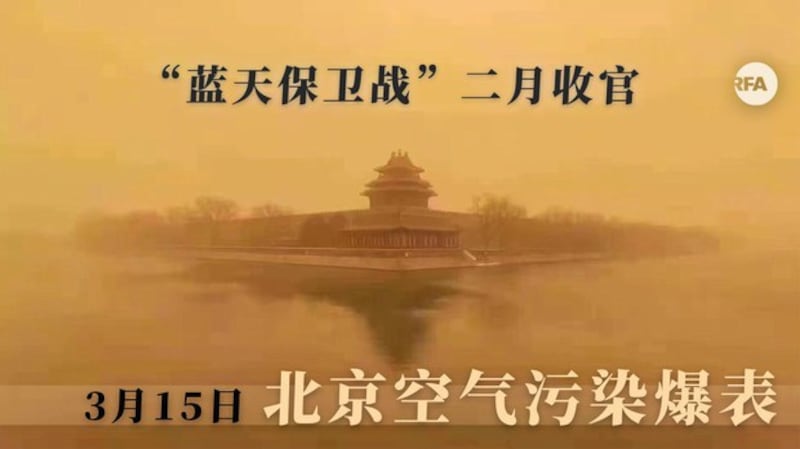

3月15日,近十年来最严重的沙尘暴席卷北京和中国多个北方城市,能见度不足一公里。就在北京遭遇沙尘暴的当日,中国官媒《人民日报》刊登了有关防沙治沙的专题,称内蒙古沙漠扩张问题得到遏制。有环保专家认为,虽然近些年中国在内蒙古和河北西部地区防沙治理初见成效,但应对沙尘暴等极端天气仍需扩大治理范围,加强国际合作。

3月15日,北京及多个北方城市发布沙尘暴黄色预警,整个城市笼罩在黄沙中,大部分地区能见度不足一千米,人们说对面的楼都看不见。北京生态环境监测中心通报,截至15日上午9时,北京市中心与近郊六区悬浮微粒PM10浓度每立方公尺逼近10000微克,空气质量已达到重度污染。北京当局提醒市民减少室外活动,并做好防护。沙尘还将继续向东南移动,吉林、河南、山东等地也在影响范围内。这是中共当局采取防风固沙措施近十年来,最严重的沙尘天气,已达到强沙尘暴级别。上一次严重沙尘暴可追溯到2015年。

北京沙尘暴迅速成为中国网络热议话题。在中国社交网站微博上,“北京沙尘”已有3.5亿阅读量。网友们纷纷自嘲说:“北京这个天气,不骑个骆驼都说不过去”、“北京被沙尘刮回北宋泛黄的画里。”本台记者注意到,沙尘暴侵袭北京的当日,中国官媒《人民日报》推出名为《黄沙正退去,绿树渐成荫》的防沙治沙、推进生态修复的专题报道。报道称,“十三五”期间,内蒙古荒漠化和沙化土地面积持续减少,沙漠扩张问题得到遏制。

此次沙尘起源蒙古途经中国

韩国媒体日前援引韩国气象厅报道称,源自中国的沙尘暴侵袭韩国,导致韩国空气质量严重下降。中国外交部发言人赵立坚在隔日的例行记者会上对此回应说:“此次沙尘天气源自中国境外,中国只是‘途径站’……各方都应以科学和建设性的态度看待相关问题。”赵立坚还表示,中国高度重视防沙治沙和荒漠化治理,尚已取得显著成效,但在环境治理合作方面还有很多事情要做。

“北京就是生态危机的样子,”绿色和平中国气候政策主任李硕在推特上说。

中国大陆环保人士杨勇在接受本台采访时表示,根据现有数据,此次沙尘的确起源于蒙古国:“根据蒙古发生沙尘暴的时间和风向推断,沙尘暴应该是从蒙古那边入境的。这十多年来中国沙尘暴发生的频率少很多,以往从内蒙古坝上起源频繁一些,近几年可能在内蒙、河北西部植树造林、植被恢复得比较快,沙源地有所遏制。”

蒙古国紧急情况总局15日通报表示,该国遭到沙尘暴严重侵袭,已导致十人死亡,数十人失踪。

专家:环保是全球议题 急需扩大国际合作范围

杨勇认为,虽然内蒙、河北西部等沙源地治理成果显著,但还远远不够,应对沙尘暴等极端天气仍需扩大治理范围并加强全球合作:“应对极端天气应该是全球行动,随着全球变暖的趋势,极端天气发生的频率会越来越高。所以全球应对气候变化的行动里面,应该包括造林、绿化、根治水土流失、遏制沙漠扩展,这些都应该纳入气候行动里去。”

杨勇说,预防自然灾害是全球议题,中国不能仅专注于本国沙漠带治理和城市防护,而是应积极向位于沙源带的邻国推广防沙治沙的经验和措施,援助蒙古国开展沙漠治理:“北京位于华北地区沙漠带上,在沙尘运行的路线上,所以从宏观层面来讲,光是把北京周边地区或者是坝上、内蒙治理好,并不能解除北京的沙尘警报,还需要更大范围的防沙治沙的行动。”

中国环境科学研究院原副院长夏青在接受本台采访时同样表示,虽然内蒙等地区生态修复及治理正在进行中,但彻底抵御风沙入侵、缓冲境外沙尘仍需较长时间:“内蒙古(防沙治沙)只能解决当地风沙,绿化植树只能解决当地问题。更远的地方吹过来的沙子是通过高空,所以内蒙起不到缓冲作用。如果中国地表植被覆盖率都能像欧盟和美国那样,多远地方吹过来的风沙也不会在中国形成沙尘暴。”

夏青认为,中国政府在国际气候议题的优先事项是达到2060年前实现碳中和这一艰巨目标。他说,随着空气污染治理近些年稍具成效,中国政府暂时不会调整这方面的政策,而是维持现状,专注于减少碳排放。

纽约时报3月16日的报道说,最近结束的全国人大会议期间,空气严重污染,据信是钢铁和水泥产量上升所致。许多环保组织对在北京召开的这次会议上通过的新五年发展规划感到失望,因为它没有把政府应对气候变化的更具体建议包括进来。

本周四,首场美中高层会晤将在美国阿拉斯加举行。美国媒体《华尔街日报》援引不愿透露姓名的美国政府高级官员的话说,气候变化将成为此次会晤的重要议题之一。报道指出,随着拜登政府在气候变化等方面多次表达了与中国携手的意愿,美中两国有望在该领域加强合作,共同应对。

北京市生态环境监测中心最新数据显示,受南方地形和风向影响,沙尘回流形势难以得到有效缓解,沙尘再次侵袭北京西南部地区,部分地区PM10浓度达到重度-严重污染水平。强沙尘天气造成的污染带将继续在甘肃、宁夏、山西、山西等地滞留。

记者:一冰 责编:梒青 网编:洪伟