亨丽埃特(Catherine Henriette)是一位曾报道六四天安门事件的摄影记者,她当时刚入职仅仅几周就经历了这场全球瞩目的示威活动。本台记者凯恩(Eric Kayne)就此采访亨丽埃特,重现当时的经历与挑战。

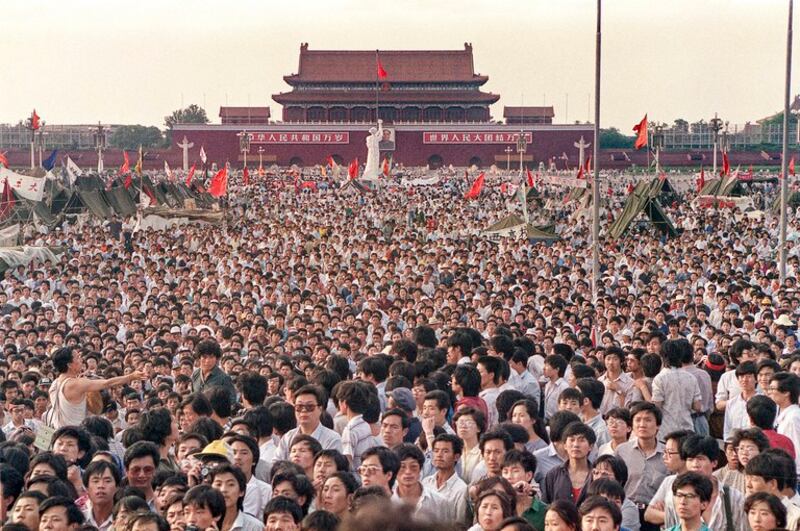

刚获得亚洲语言硕士学位的亨丽埃特决定访问中国,并在1989年4月受雇于法新社。一个月后,还在适应环境、时年29岁的亨丽埃特几乎是立即开始记录了中国历史上规模最大的民主示威运动。

自由亚洲电台:是什么吸引你在 1989 年学生民主示威期间来到天安门广场?你对当时的气氛和参与民众的第一印象是什么?

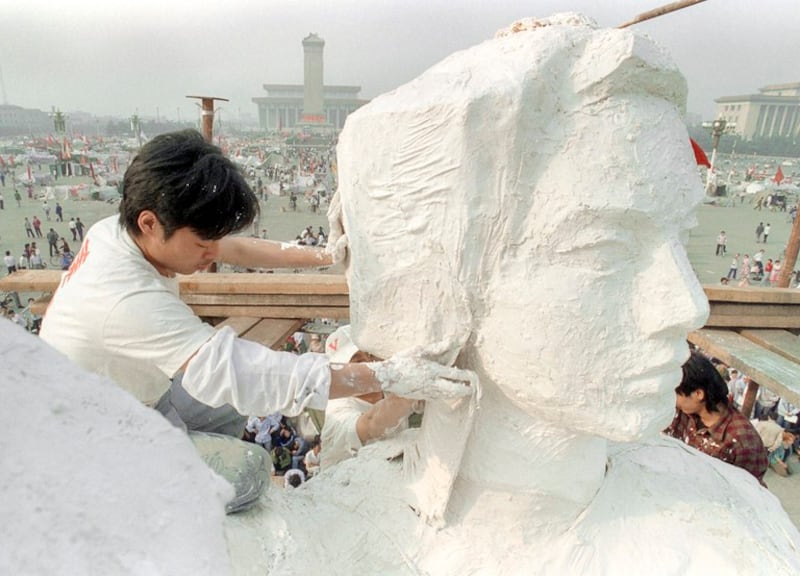

亨丽埃特:我当时是法新社的摄影记者,所以只是因为工作才来到天安门广场。我的第一印象是,对眼前发生的事情感到难以置信。

自由亚洲电台:你能描述一下拍摄天安门广场事件的经历吗?摄影记者在如此动荡的时代面临了哪些挑战?

亨丽埃特:那个时刻非常愉悦和令人兴奋。我是摄影新手,所以必须快速学习,因为运动的规模每天都在扩大。挑战主要是体力,而我必须坚持下去,因为我是法新社在当地唯一的摄影师。我当时筋疲力尽,因为抗议活动从未停歇过。

自由亚洲电台:有哪些特别的时刻或场景,给你留下了深刻的印象?你能分享当时最令你难忘的一张照片背后的故事吗?

亨丽埃特:每天的经历都不一样。最令人难以置信的是赵紫阳走出人民大会堂看望学生,并试图与他们交谈。在中国这样的国家,这种情景超乎现实。

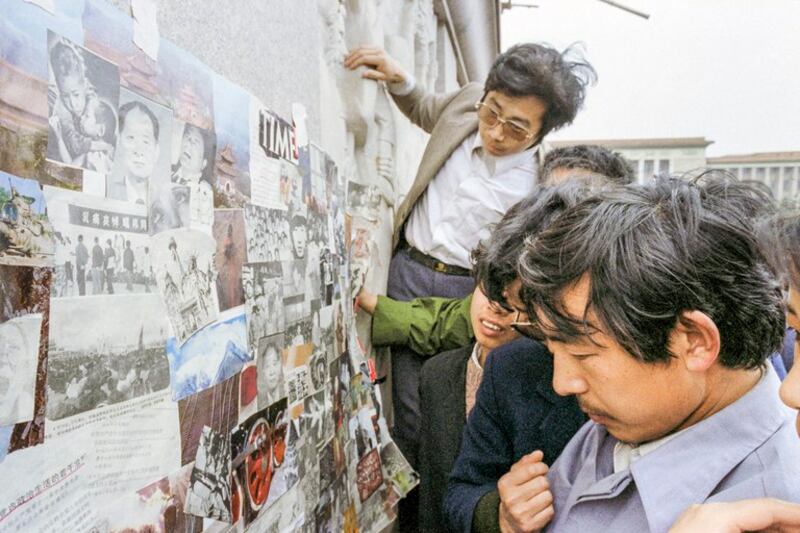

自由亚洲电台:你认为你在天安门广场拍摄的照片为民主示威活动更广泛的信息传播做出什么贡献?你觉得那些照片有助于放大抗议者的声音吗?

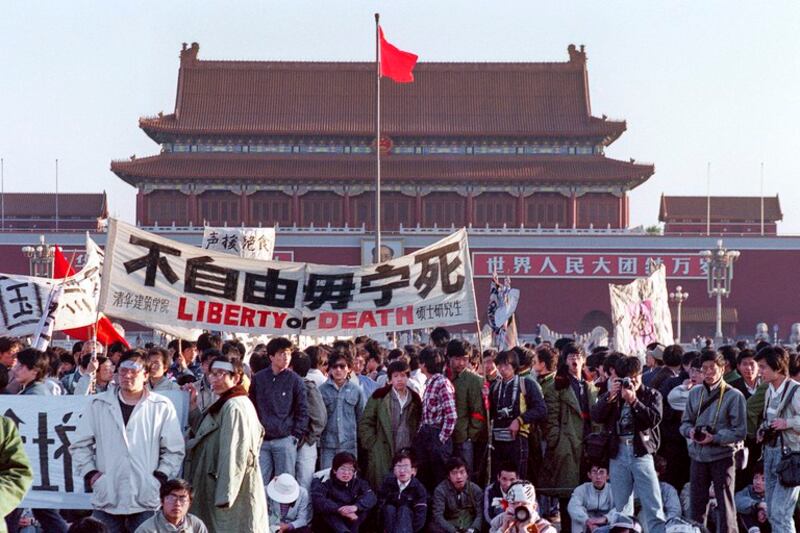

亨丽埃特:当时,我的照片被广泛用于报章杂志。所以,我想是的,我不知不觉地让这场运动变得更广为人知。

自由亚洲电台:回顾过往,尤其是天安门广场抗议事件,你如何看待摄影塑造历史记忆的角色?

亨丽埃特:说实话,我唯一的经历就是天安门广场事件。当时我只有29岁,刚刚开始从事摄影工作。我在1989年4月进入法新社工作时,对新闻摄影还没有足够的经验,无法判断照片是否有能力影响历史进程。但那张站在坦克面前的男子的照片(不是我拍的)——是如此深刻地印在我们的脑海里。因此,我认为摄影能以独特的方式反映集体记忆。

自由亚洲电台:你认为你在天安门广场目睹和拍摄的经验,对你日后从事摄影和报道工作的职业生涯有什么影响?

亨丽埃特:天安门事件的确可能不知不觉地影响到我的拍摄方式。但正如我所说,当时我才开始摄影师的生涯,做了几年的新闻摄影。虽然在中国担任摄影记者是一次非常宝贵的学习经历,但在那之后我便改做杂志摄影,然后是到现在都还在从事的具有艺术性的摄影工作。

自由亚洲电台:鉴于(中国当局)对天安门广场屠杀事件的信息审查和压制,你认为摄影师和记者继续记录、揭露此类事件重要吗?

亨丽埃特:当然重要,否则这些事件就被会被从历史中抹去。中国的历史书没有提及天安门事件。

自由亚洲电台:回顾你在天安门广场的经历,有关摄影见证历史的力量,你想向今后的人们传达什么信息或教训?

亨丽埃特:我想告诉他们,不要冒太多不必要的风险。那张举世闻名的“坦克人”照片是在广场镇压后的第二天,从北京饭店的阳台上拍摄的。每张照片都必须载有一个信息,而摄影师必须找到这个信息。我认为,一个好的摄影师是会思考到这一点的人。

编译:乔琴恩 责编:何平 网编:洪伟