1978年中共第十一届三中全会成为中国改革开放的起点,共产党将其重要性和"遵义会议"相比拟。这个在文化大革命结束、毛泽东病逝两年后召开的会议,把阶级斗争转换到以经济建设为中心、推动从僵化到半僵化的改革、让社会从封闭、半封闭到改革开放。随后1984年、1993年两届三中全会,共产党都在危机中主动或被迫推动经济改革措施,因此海内外对三中全会的召开总是抱着将出现"改革开放"信号的期待。

加州大学圣地亚哥分校的经济学家巴里·诺顿(Barry Naughton)在2013年对习近平和李克强上任后的改革措施感到期待,但是他在十八届三中全会召开一年后就准确预期,该会议的结论将难以推动。那么诺顿对即将在7月15日-20日召开的中共二十届三中全会又有什么期待呢?他日前接受自由亚洲电台专访时指出,习近平对”改革“的定义和外界的期待不同,他想打造的是“以新质生产力来提高全生产要素的‘去美化’经济体”,经济增长并非他的主要考量。

记者:三中全会在中国的改革开放历史上扮演了重要角色,您是否可以从经济学角度来谈论这个会议受到这么关注的原因?

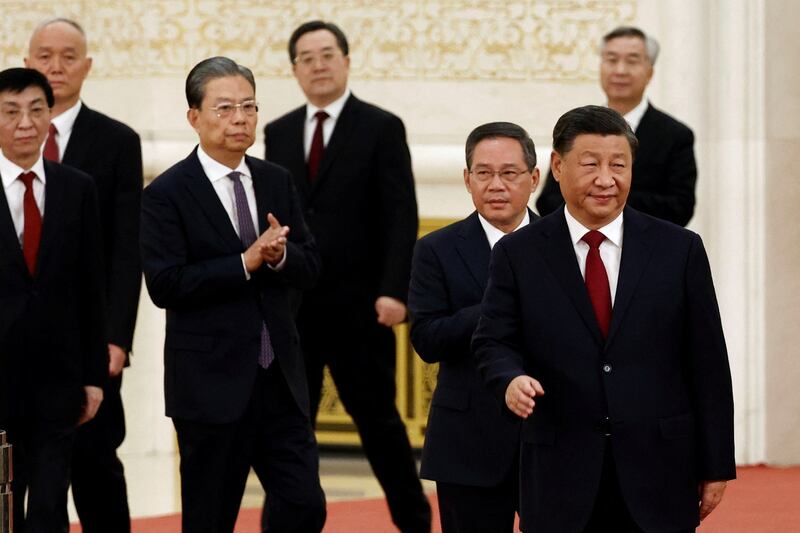

诺顿:中共中央第三次全体工作会议在(党的领导)结构上非常重要,因为这会议在新一届党领导层选出后的一年召开。在过去的40年中,经济政策一直是共产党政策中最重要的部分,这会议的举行基本上意味着,“我们已经组成了新的领导班子,这(三中全会)是(宣誓)我们接下来打算在经济领域推动的政策”。在这逻辑下,这次有些不同,毕竟习近平已经在位很长时间。不过,这还是一个新政府,我们看得出李强在推动政策上是完全服从习近平的意愿,但是我们也能看出他和习近平在经济议题上有些不同观点。

从历史上看三中全会的特殊重要性,源于1978年华国锋试图推动的一些政策,也就是我描述的,为他认为将是他执政期间的经济政策设立议程, 他知道自己会是一个弱势领导者,但他仍然为经济政策设定了议程,但没想到却完全崩溃了,在三中全会之前的工作会议上就已经崩溃了。关于这第一次历史上(重要)的三中全会,有件有趣的事情是,实际上它并没有说太多,除了宣布了一个极其重大的变革:即共产党的目标将不再是毛泽东追求的阶级斗争,而是转向经济建设。

所以,这确实是共产党一次根本性转变,从那时起,我们至少经历了三次非常重要的三中全会。1984年有一次,这实际上向世界发出了一个信号,表明在一段暂停之后,中国真的认真对待市场或经济改革,并将继续前进。1993年又有一次,它做了类似的事情,邓小平进行了他的南巡,这次三中全会中国承诺要建立一个市场经济,这不只是表示要改革,而是(进一步)表示要建立所谓的社会主义市场经济。这个三中全会制定了一个50项的改革方案,而且让人吃惊的是,几乎所有这些项目都实际上被执行完成了。

接着改革的步伐就放缓了,当习近平2013年上台时,部分原因是因为他真正希望有一个更具活力和更有纪律的中心;另一部分原因是因为他几乎痴迷于重复过去的里程碑。他在2013年设立了一个非常重要的第三次全会,制定了一系列经济改革方案,其中大多数都未成功,大多数都未实施。这也是为什么,(这次)大家带着好奇和疑惑的态度,想看看接下来几周这个新的第三次全会会带来什么。

记者: 您在习近平上台前曾对他推动进一步改革相当乐观,包括他先去深圳而不是像胡锦涛一样去西柏坡,但是您到2014年改变看法,认为十八届三中全会的结论最后难以推动。这一年之中您看到什么让您改变看法?

诺顿:我们不知道习近平的心思,所以我们对这个问题的答案并不完全了解,但我们可以说几点能够帮助我们理解的事情。首先,某种程度上,像任何政治家一样,习近平要上台时向很多人承诺了很多事情,其中之一就是进一步推动经济改革,在某种程度上进一步开放某些领域。对于其中一些承诺,我们可以清楚地说,“哦,他从来没有打算这样做“。第二件事是,改革这个词可以有很多不同的定义,我可以给它一个更具市场导向的改革的定义,包括降低进入市场壁垒,为竞争者制定更清晰、更客观的规则,增加市场竞争和范围。但是习近平对改革的定义并非如此。对他来说,一系列事情都应该被改革,尤其是让政府更具权威和更高效,更高效意味着更能够执行他的意志,对他来说这些就是改革。我认为这一点很重要,因为我们猜测这是接下来两周会发生的“改革”。

还有第三件事情是非常明显的,那就是当习近平试图执行其中一些改革政策时,他总是会经历一些短期的经济动荡,这是不可避免的,但是他每次遇到经济动荡,他就会缩回去。所以,很明显,从许多经济学家称之为“显示性偏好”(Revealed preference)的逻辑,(注: 显示性偏好是观察消费者的行为理论,经济学家认为观察消费者不是看他们说想要购买什么,而是他们实际上花钱买了什么)来看习近平的改革,在2013年三中全会之后,习近平的显示性偏好是,在经济问题上, 避免破坏现状无事生非,不要做任何可能引发潜在不稳定的事情。因此,我们在宏观经济的三个最基本领域看到了这一模式。首先是(他的政府)给予股市更大的影响力,结果导致了一个荒谬的泡沫,然后破灭了,习近平于是就撤销了这股市改革。

其次是试图在国际上开放资本账户,这导致了大规模的资本外流,特别是一些与政治权力相关的企业集团,它们把大量资金转移出国,随后政策被收紧。

第三个领域,甚至最神秘的是财政改革方面,实际上,2013年的三中全会并没有特别强调财政改革,因为人们认为这个改革已经被决定要执行,本来计划是分为三个阶段进行财政改革,第一阶段是由技术幕僚来实施,但第二阶段和第三阶段从未实施。我们不清楚具体原因。因此,这三个与2013年经济改革相关的重大失败点都显而易见。

记者:很多中国人根据历史经验相信“只要进入危机,共产党就会被倒逼改革”,因此他们一直期待着改革的发生,您怎么看?

诺顿:大多数政治体系,包括中国自文化大革命后,确实是在危机时期推动改革。当出现严重问题时,被迫推动改革。显然,这适用于1978年、1984年和1993年,这可以说是对中国共产党行为的一个相当好的概括。

很显然,自2022年以来,家庭对经济的期待和看法出现大幅恶化。年轻人很难找到工作,收入增长较慢,他们对收入开始缺乏信心。当然,最重要的是,因为房价大幅下跌,他们遭受了巨大的财富损失。从某种意义上说,目前陷入一种危机,但这不是(此前)那种根深蒂固的、基础经济能否继续运转的危机,(现在)经济还在运转。

考虑到习近平明确希望把国家资源和注意力集中在与美国的科技战中,以摆脱中国对美国主导、控制的技术的依赖。这(目前经济状态)是他想要的,他不在乎中国消费增长的速度。因此,在某种意义上,这是一种半危机,它不是真正的危机,因为领导层基本上在推动他们想做的事情。

但在这次三中全会之前,我们看到了相当多关于当前经济政策问题的公开讨论,我们甚至看到相对激进的自由市场经济学家周其仁,被邀请到政治局会议进行小型讲座,这是个让人惊讶的发展。很显然,对当前经济政策感到不满意的自由主义经济学家们被授予更多讨论的自由,当然,他们非常、非常谨慎地讨论中国应该有什么不同的做法。这发展非常有趣,不过,所有这些讨论都无法转化为具体政策。

我认为习近平非常高兴他能够执行他自己心中的政策 –- 建设一个完全可以对美国压力绝缘的高科技经济体 – 我认为这种想法,很大程度是受到了西方国家(包括日本)对俄罗斯入侵乌克兰的反应的影响。

记者:那这种中美技术的竞争可以和冷战时的美苏科技竞争对比吗?

诺顿:我不认为这比较有意义,因为这两个(中、苏)经济体完全不同。苏联与西方当时没有任何深度的依赖关系,当时苏联最重要的举措是从福特公司购买一家大型卡车工厂,这对对苏联当时的工业化很重要,但那已经是一百年前的事情了。相较之下,中国深度参与了世界经济的方方面面。

所以(在中美竞争上),他们(中国)坐在那里想着“我们有什么压力、影响力?而美国(对我们)又有什么压力、影响力?”然后,他们归结,基本上我们是有很多影响力和压力,但归根结底,美国在几个关键技术领域拥有更多手段和资源,我们想要改变这一点,我们将透过在技术上更加自立自主来实现,而且在金融系统上也是如此。

但中国并不是一个独立的系统,中国与世界经济的各个方面都有深度连结。所以即使他们谈论科学自立自主,他们其实也不是真的这么想,他们真正追求的是隔绝于(美国主导的)压力,就是所谓的“去美化”(去掉深深嵌入中国系统中的美国技术)。

记者:很多人认为经济增长为共产党带来合法性,从这个角度来说,习近平会不会为了共产党执政合法性而推动改革呢?

诺顿:习近平像任何人一样,希望可以两全其美(既要又要)。他会说我们必须这样做。在我们的(经济)防御方面,这样我们就不会因为来自美国的压力而脆弱;比如说,如果我们决定攻打台湾,我们不希望经济处于会因美国制裁而崩溃的任何情况。

目前引人注目的是,人们似乎被鼓励,或者至少被允许更加开放地发表意见。看起来(共产党)确实有一种体认:不说我们不想这么做,也许我们走得有点太远了,也许有一些方法可以两全其美。而且,有这么一个新口号,“新质生产力”,每个人都纳闷这是什么意思?但它混入了一些马克思主义(的东西),这有什么意义呢?看起来真的有点荒谬,但是它的一个奇怪之处是,大约80%的情况下,当提到这个时,下一句是“我们需要提高全要素生产率的增长”,这是最不马克思主义的说法了,因为“全要素生产”是经济学家说的,经济学家说你拿出你衡量生产力的输入要素、劳动力和资本,然后你衡量从中得到的产出,增加得越多,全要素生产率越高。

因此,换句话说,大约一年来,习近平一直在说,我们正在做正确的事情,我们正在朝正确的方向努力,但确实我们为人民做的没有得到足够的回报。如果你深入理解,这就是他在说的。所以,我想在某种程度上,当然,他们进入这个三中全会,他们会说,我们会试着推动改革,将为人民提供改革,让他们过得更好, 这有点像此前党从改善人民生活中获得的合法性,也就是我喜欢形容的“奇迹增长时代”。所以,我认为我们可以非常清楚地看到,他们会这么说。但我们也可以非常清楚地说,他们不会改变任何关于保护中国经济免受危机的基本政策。如果你读习近平的演讲,他说要过紧日子,他认为这是长远的最佳选择,你需要在短期内吃苦撑过去。他说的是:中国人民不需要每年消费增长百分之六来支持共产党,我们比你们更清楚,我们正在建设这种长期更具韧性的经济体,而且这是最好的,我自己称之为“高质量经济增长”。

我个人对此也不是很看好。但是你知道吗?我认为他在这方面非常清楚。关于三中全会,我们能说的一件事是,“他们会试着两全其美”。但这意味着什么?在实际制度变革上意味着什么?在实际激励机制改变上意味着什么?对于在系统中工作的人们来说,他一直在积极地改变激励机制,这样人们就不会把赚钱作为主要或压倒一切的动机,他希望人们致力于他想推动的各种议题,而且他聪明的实际改变激励机制。在即将到来的三中全会上,我们看到这种情况会有所改变吗?我不这么认为。我看到他想要更多的两全其美,但有没有办法实现更多的两全其美呢?我不看好。

记者: 这样下去,中国经济会撞上墙吗?

诺顿:这里没有墙。华盛顿有很多人认为中国经济已经达到了巅峰,或者认为中国经济处于根本性的深度危机中,但我认为这些说法都不正确。系统性经济表现不佳是因为人们被给予了错误的激励,而人们则会对这些激励做出反应。目前这些激励在传达什么呢?就是不要从事金融工作,这个行业不再那么有利可图,而且风险很大。当人们在面对这些激励做出适当的回应时,他们会说,“那我就少度假一些吧,多存点钱,尽力重建我的财务状况。”

记者:中国目前经济情况和日本泡沫破灭后是否有些类似?

诺顿:中国目前经济情况与日本确实有些结构上的相似性,处理房产危机的(应对)质量非常差,与日本在1990年代对其金融危机的反应有些相似之处,两者都发生在超高速增长期结束之际。两者都对资产价值的崩溃做出“让我们试着控制一下,我们并不真的需要做太多事,试图掩盖问题”的反应。因此在这方面存在相似之处,但也有很多差异。最大的不同之处在于,中国继续将其经济的巨大比例投入建设中。

我们很难追踪投资与国家政策的关系,但中国将国内生产总值的40%投入到新投资中,这比日本任何时候都要多得多。当然,这里面一定存在巨大的浪费。但是,尽管如此,这仍然是一种动态量能,你可以在中国看到高铁现在的情况,它已经完成了;电网也已经得到更新。他们之所以能做到这些,是因为他们在系统内投入了如此多的资金,比美国多得多,顺便说一句,你拿中国的投资率乘以其经济总量,与美国的投资率乘以美国的经济总量进行比较,中国的数字要大得多,这是很重要的区别。另外,日本和中国的政治体制完全不同,所以要说中国经济正经历日本90年代的阶段,也不太能类比。

记者:那如果现在经济是系统性表现不佳,那这会持续多久?像日本几十年衰退吗?

诺顿:习近平不会永远是中国的总书记。很多人看到了他政策带来的代价(cost),特别是在2022年4月(因应新冠肺炎的清零政策)。所以,我们无法下结论,我个人认为,中国经济的基本力量仍然相对健康,经济还能非常有效的回应重大政策和政治变革。

但在某些方面,过去几年最令人震惊的事情是,共产党恢复了我们曾以为永远消失的反资本主义和反商业主义。他们确实有革命党的传统,一些口号四处飘扬。但是,90年代之后,如果说有什么问题,那就是党的官员与商界之间过于亲近,对吧?所以我们以为这已经是新常态了,但令人难以置信的是,习近平居然恢复了一套反商业、反资本主义的政策,让人们感到害怕。党会扭转这一局面吗?如果不是在习近平的领导下?正如我说的,他不会永远担任党的总书记。

记者:李亚千 责编:申铧 网编:伍檫愙