六四34周年之际,“白纸运动”后站出来的海外中国留学生,将首次以他们的方式纪念“六四”。其实在“白纸运动”期间,海内外大批中国女性勇敢发出反抗极权的声音。她们对“六四”有什么看法?她们又如何连结当年八九学运的女性领袖?

“自由中国!这仍是我们的责任!共产党下台!习近平下台!六四不是历史!而是我们的政治现实!”刚在英国完成大学本科最后一年课程的雀氏,这天站在伦敦特拉法加广场的一角。在两个男生中间,穿着粉色外套的她格外显眼。她拿起话筒大声呼喊,向途人介绍何谓“六四”,并宣传一周后由她参与举办的“六四”纪念活动。

“白纸运动”女青年:我不是一个乖乖的小女孩了

即使喊到嗓子嘶哑,她仍努力保持声浪。 “上街你要做什么?就是要喊大声啊,你就是要抢话语权啊!一直以来都是男性比较容易抢话语权,为什么?因为女性被规顺,让你不要说话,然后男性的声音一直会没过女性。那么我就是意识到这一点,所以从那以后我一直大声说话,我不是一个乖乖的小女孩了。”

去年年底,受“四通桥勇士”彭载舟(本名彭立发)启发,雀氏开始在伦敦参与“海报运动”,在校园张贴反封控、支持自由民主的海报,从而认识一群志同道合的在英中国留学生,并成立了非营利组织“China Deviants” (暂译“中国反贼”)。

作为骨干成员的雀氏,积极主办各种活动,并在英国声援“白纸运动”。 “我觉得现在女权主义者会做的一个事情就是,首先是做一些主导的行动。第二个就是说话要大声,大声的把自己的诉求喊出来。”

从女权主义反思极权

在中国成长、接受教育,雀氏说,她过去对“六四”的认识很模糊,只知道天安门发生了“很糟糕的事情”,直到去到英国留学,被当地同学问起后,她在网上搜索,才真正了解“六四”是怎么一回事。不过对她而言,真正的政治启蒙,是在英国读到的女性主义理论,从而对充满父权色彩的中国国家体系产生怀疑。

“我意识到女权是没法跟政治脱离关系的,因为我们要达到我们的权利时,我们必然需要造成一定的政治影响,然后得到一些政治的权利。”雀氏说:“如果要批判共产党,我觉得它不止是一个极权政府,它也是一个非常父权、父系的体系。比如说习近平所做的一些外交手段,就像一个‘强人意识形态’,就是他要做一个强壮的男人似的。在党内的话,女性和少数民族群体也是当花瓶一样。”

被男性主导的八九学运?

而另一方面,她也重新反思作为中国反抗运动先河的八九学运。她认为这场运动,更大程度上被男性主导,女性更多担任后勤角色。然而她们的贡献,在过去30多年一直被忽略。 “当我学过一些女性主义者比较熟悉的理论,比如说权力等级、力量不平等,以及女性怎样被隐形的方式剥削,以及为何历史上女性总是被抹去。这个其实跟六四也有一定关联,六四期间有很多女性在努力,但是你会看到拍出来的照片,以及留下来的文档之类,实际上是以男性为主。”

“我觉得她的观察很尖锐。”八九学运期间,代表研究生参加北京高校学生自治联合会(高自联)的王超华,是当年少数的女性学生领袖。北京市公安局在“六四”后发布的21人通缉名单中,就只有王超华和柴玲两名女性。王超华忆述在1989年4月底、胡耀邦追悼会后几天,她第一次到北大和学生领袖开会时,就是柴玲把她带到男生宿舍,引见给封从德。

她说,当年的普遍现象,就是所有学生领袖的会议,都是在男生宿舍进行,房间里头全是男生,女生更多是从旁协助,使她感受到当中的性别差异:“比如我从我们学校到北大和其他学校,去看运动进行的状况、去了解和交流时,到每一个学校去的一定都是男生宿舍。这些学运的积极份子正在某一个宿舍开会,女生在那边一般都是,积极的女生基本上成了积极男生的秘书,女生基本上是辅助和支援的角色。”

王超华在学运期间已经37岁,是学生领袖中年龄较大的研究生,因而获得其他学生领袖的尊重,比较可以不受女性身份束缚、自由发声。回望当年,王超华认为她和柴玲在学运中担当了不同角色,却都无法脱离性别色彩:“我是作为一个年龄比大家大很多,然后可以起到平衡的一个角色。柴玲是作为一个比较弱小,但是充满激情的、纯洁的、理想型的形象。从绝食开始到最后,都有一个很强号召力的形象。”

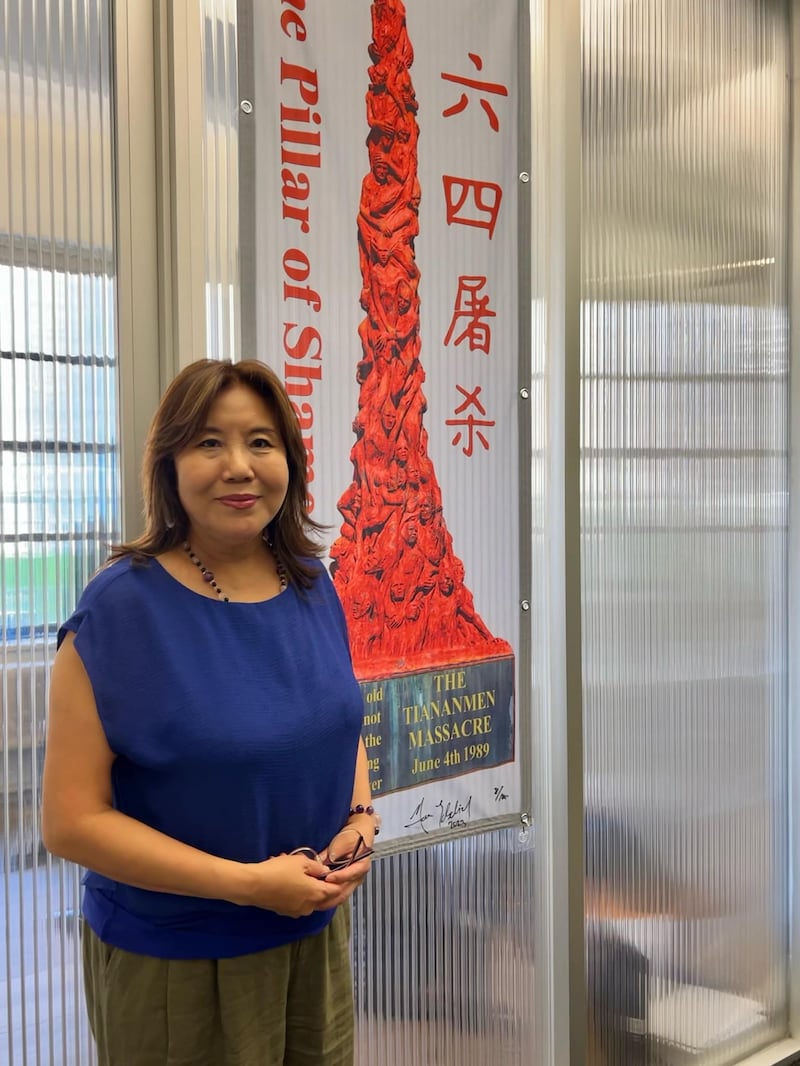

和雀氏一样,王超华同样认为,女性在八九学运中的角色,在过去30多年一直被边缘化。 “当然我一直在那儿,我本身就是一个女性的存在,但是我这个性别的身份,基本上是被边缘化,或者是被抹去的,没有被看作代表了性别的意义。这么长时间,30几年了,您是第一位找到我 ,从性别的角度来讲六四。30多年啊,虽然身为女性,虽然每年都在讲纪念,但是这个性别角色是在历史上被抹去,或被边缘化。”

在八九学运中缺席的女权声音

在当年的北京市民吕京花看来,学运中的女性领袖虽然不多,却有很多女性参与了杂务和支援工作。当年在北京开了一家服装店的她,受学生运动感染,干脆关门不做生意,推着自行车为学生募捐、送物资:“我是看着一帮学生端着捐款箱,还有一帮学生在天安门广场绝食呢。然后很多学生是外地的,没吃没喝的,我们老百姓能支持一点就支持吧,因为毕竟是外地孩子嘛。我们能给一点帮助就给吧。”她说,“反正那时候呼哩哗啦,市民都来支持,特别积极地给一些物资。家里买的汽水,一箱一箱给大家端出来,家里包的馒头、包子也都端出来。”

吕京花更加入北京工人自治联合会(工自联),组织工人运动。她担任播报员,在天安门广场上播报运动的最新消息,以及各种群众来稿,传播工人及不同群体的声音。回看当时,她说学生和群众有反贪腐、争取工人权益及政治改革的诉求,却几乎没有听到争取女性权利的呼声。

“我们受的教育毕竟是传统教育,来束缚我们比较前卫的想法。包括人权啊,在我们眼里都是新单词,都是来到海外才知道。当时对妇女的权利意识有没有?可能有,但是在这场运动当中,它的声音非常弱,似乎没有特意地带出话题,说我们要提高女性的权益。”作为女性,吕京花也承认,30多年前的她完全没有意识要为女权发声。

“六四”后政治改革告终 女性成政治花瓶

王超华也表示,当年她参与北京高校学生对话代表团,当学生准备和政府对话的议题时,女权诉求从未被列入议程当中。然而实际上,她认为八九学运期间的女性社会地位,反而比文革时期倒退,原因是当中共走出文革、走进经济改革以后,包括男女平等等很多社会议题,都被放弃。

毛泽东曾提倡“妇女能顶半边天”,鼓励女性走出家庭、投身公共领域。然而王超华认为,随着“六四”后政治改革告终,中国女性的社会地位也愈来愈低─社会传统愈来愈要求女性要规顺乖巧;在政治体制内,女性沦为花瓶 ,更成为权贵斗争中的牺牲品:“近二、三十年的经济改革,官僚基本上就是权贵,同时有权和钱。打黑打贪的时候,常常就会揪出来,谁谁谁有多少情妇,女性变为政治斗争当中,提供性服务的角色。不光是官场,包括大公司里,都变成一个理所当然、被公开接受的情况。所以这是一个对女性非常不友好的社会现实。”

联合国消除对妇女歧视委员会日前发布的最新报告,指出中共二十大7名政治局常委中没有女性,而24名政治局委员中,也20年来首次没有女性。而十四届中国全国人大中,女性比例不到27%。委员会对中国最高领导层缺少女性感到担忧,敦促中国政府增加决策层以及政府部门的女性人数。委员会也对中国女性人权捍卫者被恐吓和骚扰的报道表达关切。

吕京花认为,正是中国目前的体制,才会出现像“铁链女”这样的悲剧。然而习近平的太太彭丽媛,虽然顶着联合国教科文组织“妇女、儿童特使”的头衔,却对“铁链女”的情况不发一言:“彭丽媛对中国妇女作出过什么贡献啊?她不就是一个歌唱演员吗?她有走到基层吗?她了解中国妇女的痛苦吗?如果你要真了解,你真的代表中国女性的话,去年三月就曝光了一个‘铁链女’。彭丽媛还代表中国妇女,在国际妇女代表大会发言,我觉得简直是违背妇女代表的职衔,是不能接受的。”

从沉默到爆发 从“白纸运动”走出来的中国女性

吕京花表示,她在海外中国人权机构任职时,不少中国基层妇女不堪重压,相继冒险致电给她,越洋曝光地方拆迁、劳动教养等社会不公问题,可见中国女性当中,已积累了一定程度对体制的不满。

王超华认为,中国社会长久的压迫,使得不少受过高等教育的职业女性,都站出来参与“白纸运动”,对她们表示非常敬佩:“白纸运动,我们看到站在前边的,绝大部分都是女生。包括被拘捕的,基本也都是女生,真是非常引人注目的一个社会变迁。可以看到女权主义的意识正在进入新一代,受过教育的女性产生了自觉意识。”

曹芷馨、李元婧、翟登蕊、李思琪,四位在北京亮马桥参与“白纸运动”后被捕的年轻女生,成为了中国新一代女权运动的代表。而愈来愈多中国女性,也在海内外以不同形式发出反抗声音。

像雀氏一样,除了纪念“六四”的活动以外,她也努力举办和女性议题相关的活动:“通过让大家认识女性主义,说不定她们会慢慢觉醒一些公民意识,然后就会慢慢去批判整个政治体系。所以反而通过女性主义的一些理论去切入的话,其实对大陆内的影响可能会更大一点。包括你看到在大陆内,其实女权运动就一直没停过。”

新一代的中国女性,正接过天安门广场上的话筒,在全球各地大声为她们的女性同胞发声。

(由于安全原则,本文中的雀氏为化名。她的声音经过技术处理)

记者:吕熙(伦敦) 责编:嘉远 网编:何足