经过近四年的流亡,跨越四个国家,59名来自深圳改革宗圣道教会 (又名五月花号教会,Mayflower Church) 的基督徒于4月7日晚抵达美国得克萨斯州达拉斯-沃思堡机场。这个在美国救助中国受迫害基督徒历史上前所未有的团体为什么选择流亡?这四年他们到底经历了什么?又是如何抵达美国的?以下是本台记者王允的追踪报道。

【独家】上周在泰国被拘留的63名寻求难民保护的来自中国的基督徒,目前已经有59人先期到达美国。请看自由亚洲电台记者发来的现场视频。 pic.twitter.com/fKSstRfcnU

— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) April 8, 2023

4月7日晚,刚下飞机一个小时的圣道教会牧师潘永光面对他的会众和前来欢迎的人群说,“我们并没有像以色列人一样在旷野待了四十年,也就差不多四年,我们是欢欢喜喜出‘埃及’。”

话还没说完,这个45岁的男子脸庞上已经露出了微笑,众人也欢乐地笑起来,之前近二十个小时的飞行旅程似乎已化成云烟。

潘永光是在美国基督教人权组织“对华援助协会”当晚在机场举行的欢迎仪式暨新闻发布会上讲这番话的。在场的人似乎都明白潘永光话里的寓意。圣经中记载,以色列人为了逃避埃及法老的迫害,走出埃及,在旷野漂流四十年,最终抵达上帝应许的奶与蜜之地迦南。圣道教会这四年的经历与之庶几相似,而他们走出的是宗教迫害日趋严重的中国。

四年与四十年

记者第二天(4月8日)上午再次看到潘永光时,他已经换掉了他从泰国穿出来的黑色体恤和黑色短裤。我们坐在酒店一楼的角落里,他的沉静充塞着这个空间,但他说的话却让人难以平静,“这四年颠沛流离,这四年吃尽苦头,特别是这四年里一直都有中共的追兵,好像法老的追兵一样在后面,反复地威胁、骚扰。”

潘永光2019年底带领圣道教会的60多位会众从中国出走韩国济州岛时,并没想过此后几年可能遭受的种种挫折和坎坷,“我们只想要找个地方安安静静地生活,养育我们的孩子,甚至我们并不想让别人知道,但现在全世界都知道了。”

圣道教会是中国成千上万个普通的家庭教会之一,成立于2012年。家庭教会通常被中国政府认定为非法。为了区别于公立学校的无神论教育,100人左右的教会里还成立了教会学校,为会众的子女提供教育。

2018年底以成都秋雨教会被强行取缔为标志,中国政府在全国范围内加紧了对家庭教会的打压。而随着2019年香港爆发反送中运动,与香港一水之隔的深圳也加紧了社会控制,家庭教会的礼拜活动也在严禁之列。

教会长老谢建庆告诉记者,从2018年开始,警方对教会的骚扰频率就不断增加,“比如我们租一个地方来作教会,他们就找上门,说我们是非法聚会,不允许我们在一起聚会;然后又找到租给我们房子的房东,叫房东不可以把房子租给我们,否则那个房东会有麻烦,”这种骚扰针对牧师的时候比较多。

潘永光曾参与2018年初秋雨教会牧师王怡发起的、反对政府“宗教管理条例”的联署行动,警方为此也对教会进行了恐吓,“2019年2月份,他们有找到牧师、长老等人,说我们签名是违法的,不可以这样,要我们撤销我们的签名,不然会有严重的后果。”

让教会尤其感到担忧的是,在警方的压力下,经营十年的教会学校有可能被迫终止,“我们在用基督教教育我们的孩子,已经花了十年时间,我们的孩子就像一朵花种下去,那个花苞已经长起来了,已经快要开的时候,我们实在不甘心被别人把花给摘了,”潘永光这种说法也得到其他教会成员的认同,这是教会决定出走的主要原因之一。

说走就走

4月7日晚第一个走出机场关卡的教会成员是男孩“嘟嘟”(全名:农以探)。在潘永光招呼下,嘟嘟快活地跑到记者面前,服帖的头发也跟着他一起跳动。嘟嘟害羞地报了一声自己的年龄“四岁”,就被旁边的小朋友吸引着跑了开去。

2019年底教会从深圳离开时,总共有62人,成人与未成年人各一半。当时嘟嘟才一岁五个月,这个年龄段的孩子在教会里还有好多位。谢建庆最小的女儿离开中国时才一岁九个月,他的另外两个女儿也才7岁和9岁。当时还有几位妻子身怀六甲:温文生的妻子罗广英怀孕36周,于伟明的妻子詹晓玲怀孕33周,黎彬彬的妻子聂云凤怀孕20周,都一起上了飞机。

“我们也一直商量,但还是决定一起出来吧,不管什么样的事情,前面是怎样的我们不管。当时我们想到,要去一个陌生的地方,我们从来都没有去过的,也不知道那是啥地方,但是我们就这样出来了,”温文生的这种说法是当时教会成员普遍的心态。

现在说来让人难以置信,这是一场几乎没有计划、没有准备的集体出走。潘永光说到这一点的时候,又提到圣经中以色列人从埃及出走时的场景,“当出去的那一天是哪一天,他们(以色列人)其实不知道,因为是很突然的;他们的面都还没发起来,就出去了。我们当时也是这样,我们一直希望能够脱离这种迫害,但我们出去时是很突然的,没有任何准备。”

教会不断祷告,潘永光说,在祷告中,“圣灵”让他看到从中国出走是一个方向。当他把这一点向会众提出来时,得到了热烈的响应,“所有的弟兄姐妹听了这个消息后都非常震动,他们也觉得,‘圣灵’在催迫着他们要走,我们得马上走。在一个礼拜之内,就有人说,我们是 不是收拾东西要走?”

教会内部也有不同意见,每个家庭都有自己的顾虑。谢建庆的父亲2010年就被发现患有食道癌,做了手术,到2018年又患上了帕金森氏病,仅靠其母亲在农村老家护理。谢建庆妻子罗珍说,“我最大的内心争战就是有两边,有家里的父母,还有孩子的未来;为了孩子的未来,我还是顺服,丈夫说走,我就决定跟着他,带着孩子走。”

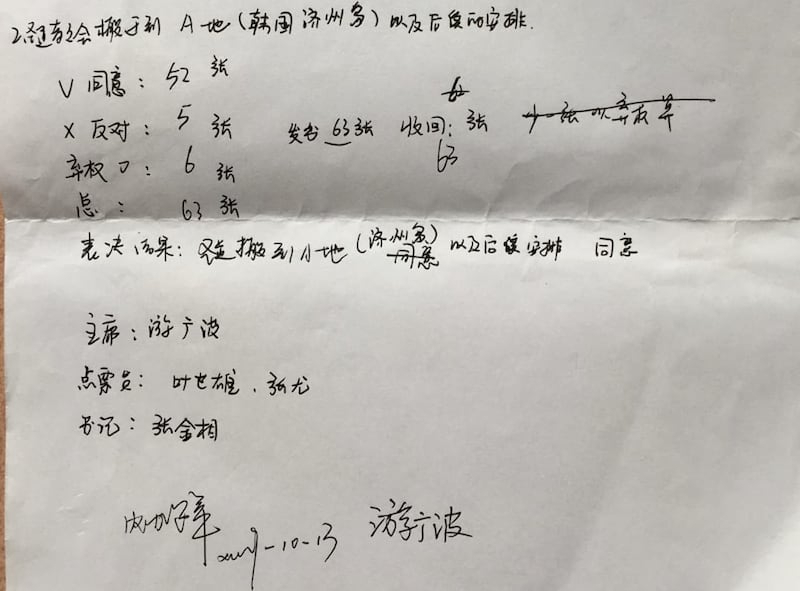

在经过一番激烈、甚至泪流满面的讨论后,2019年10月13日,圣道教会76名会员中有63人对出走计划进行了投票。在当天的教会日志上写着,“圣道教会搬迁到A地(韩国济州岛)以及后续的安排”,下面记载着:52人投赞成票,5人投反对票,6人弃权。最后,包括没有投票权的小孩在内总共62人决定离开。

温文生在投票前就买好了票,他们一家在13日当天就登机奔赴韩国,其余人分批在2019年10月到2020年1月期间飞往了济州岛。

田野里的痛哭

教会长老农加峰向记者解释了选择济州岛的原因,“第一个是安全,我们有那么多孩子和妇女要照顾,如果去柬埔寨或泰国,危险性比较高,我们没办法兼顾;第二就是济州对所有中国人都免签,我们大部分人拿不到签证,所以我们只要拿到护照就可以办落地签。”

到达济州岛后,教会的人对要如何生存下去都是茫然的。他们只有一个模糊的方向,就是在韩国申请难民的身份,在当地待下去。

但事情比他们想象的要复杂得多。他们在韩国申请的是旅游落地签,有效期只有三十天;为了留下来,他们在三十天即将届满时,向韩国政府递交了难民申请,等待期间又得到了相当于临时身份证的“登陆证”。

最初阶段教会很难找到合适的住所,大多是两个家庭挤一套公寓,床不够就睡在地板上。教会成员带去的积蓄两三个月就耗光了,登陆证对在韩国工作的工种有限制,再加上语言不通,这批在深圳常年享受现代都市便利的男男女女只能在济州岛的乡间做农活,男人搬重物,女人拔萝卜、剪橘子等等。

“早上五点钟就起来了,然后坐车赶到地里去;到地里有时候还没天亮,吃个早餐就天亮了,然后就开始干活。干到中午12点,吃完饭,1点继续干,干到5点钟才能回家,”谢建庆回忆说,那是他从中国离开后感觉最艰难的时期之一。

干农活所得有限,在旺季才有8万到10万韩元一天(相当于人民币4、500百元)。家用不够,有时不得不从垃圾桶捡别人扔掉的生活用品,罗珍当时感觉这样做很不习惯,很没有尊严,她说,“捡个衣服什么的,像做贼一样,捡起来就走,生怕别人看见,这也是很大的一个内心挣扎。”

潘永光说,不少教友有情绪,在田地里就哭,“一边做一边哭,太累了,都瘦了十几、二十斤。”潘永光自己也哭,但他不能在众人面前哭,“我经常在散步的时候,散步到一个地方,一边唱诗篇、一边祷告,一边哭。”

虽然在登陆济州岛的初期,会众有不少抱怨,但谢建庆说,慢慢地大家也认清了现实,“大家知道如果我们回去之后,中共会找到我们,会继续逼迫我们,甚至是比以前更加厉害,因为我们以前是在国内,没有出来,现在出来了再回去,待遇就会不同。”

也有人想过买机票回深圳,教会留在深圳的人也有想来济州的,但这个时候新冠疫情发生了,中韩之间的道路中断了。潘永光有些侥幸地说,“那个时候是我们能够离开中国的最后时刻,我们不知道,上帝都清楚,再晚几个礼拜,疫情来了,再也没办法离开了。”

从未中断的威胁

但在韩国,依然有人从教会离开。据农加峰介绍,2021年先后有一个2人家庭和一个3人家庭离开了教会,主要原因还是怕中共迫害国内的亲人,尤其是《华尔街日报》在2021年6月报道了此事之后,“因为像我们这么大的、有组织性的出逃,对中共来说,他们在外交上失去了脸面。”

抵韩的教会家庭总共有18个,这些家庭在国内的家人都持续受到中国政府工作人员的威胁和恐吓,要他们劝说教会的人回国。国安局的人恐吓潘永光在国内的母亲、妹妹和弟弟说,潘永光涉嫌颠覆国家政权罪、勾结境外反华势力,还有涉嫌贩卖人口。

就是在济州岛,教会的人也不时接到当地中国领事馆和侨联学联等组织的电话,“所以当时中国驻济州的总领事馆打电话过来,他就说,你有快递要过来自己取一下,他说一定要本人签收;然后他们又问,你们有些什么签证,为什么久都不回国?”农加峰说电话的目的就是要骗他们去领事馆。

在近四年的流亡里,这种威胁或恐吓从未中断,一直持续到教会4月7日从泰国离开、飞往美国之前。

与此同时,教会在韩国申请难民的过程也阻碍重重。他们第一次向韩国政府提交难民申请,就遭到了拒绝。记者在谢建庆2020年2月24日收到的韩国移民局决定书上看到,其结论是:申请人的陈述不符合1951 年(联合国)《关于难民地位的公约》及其1967 年《议定书》有关“有充分理由的遭受迫害恐惧”的规定。教会就此向济州地方法院起诉又上诉,经过两年的时间,最终还是被法院驳回。

谢建庆说,那个时候他们感觉到了绝望,“我们在韩国知道自己的难民申请是不可能通过的时候,就感觉非常绝望。如果在韩国那样申请都没有通过,我们就是处于非法居留的状态,一点保障都没有。”

在等待法院判决期间,教会转向了联合国难民署驻首尔代表处求助,但对方以没有法律义务为由拒绝受理。对华援助协会创办人傅希秋也开始为他们联系其他国家,“我们尝试了匈牙利,尝试了好多其他的国家,而且达到了总理这个级别的官员,但一听是中国的都怕了,没有一个敢接手的。”

在所有这些渠道都关闭后,似乎就只有一条道路。在对华援助协会的推动下,美国国务院同意让教会先去泰国取得联合国难民的身份,再进入美国。2022年8月,也是通过对华援助协会的联络,位于美国得克萨斯州泰勒市(Tyler)的人权组织 “国际自由寻求者” (Freedom Seekers International)同意作为圣道教会在美国的担保人。教会终于在绝望中看到了一线曙光。

“新五月花公约”

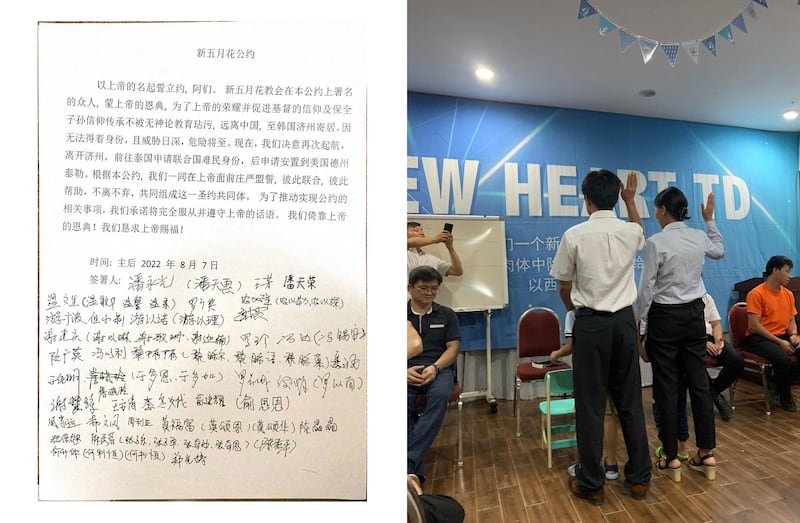

2022年8月7日,一个闷热、阴沉的礼拜日下午,会众们在临时居住的济州市涯月邑古城二里76号,共同签署了潘永光起草的《新五月花公约》。潘永光说,改革宗教会都强调立约的概念。

这份公约的开头一句话与四百年前即将登陆美洲大陆的五月花号船上的那批英国清教徒订立的《五月花号公约》相似,上面写着:“以上帝的名起誓立约,阿们。”公约表达了威胁日深,危险将至,教会决定再次起航,经泰国前往美国定居的决心,并盟誓彼此不离不弃,共同组成 这一圣约共同体。誓言下面是61位愿意前往泰国的会众签名。此时教会已无路可退。

当时教会已经对外自称“五月花号教会”。2021年5月,美国驻韩国的一位领事戈登前去济州岛看望教会成员,潘永光送给他一本教会的日常读物、中文版的威廉·布拉德福德所著的《普利茅斯开拓史》,这本书记载了五月花号到达美国前后四十年的历史。美国《华尔街日报》对此事有报道,“在那个报道里提到我把书送给那位领事的事,傅(希秋)牧师就在推特上就把我们称为现代版的中国‘五月花号’,”潘永光回忆说。

"不自杀声明"

但四百年前的英国清教徒在签署《五月花号公约》时已经可以看到美洲大陆的轮廓,而《新五月花公约》的签署者们当时和美洲还隔着半个地球。

教会8月到泰国后,于9月5日向联合国难民署泰国办事处提交了难民申请。但教会人员在前往联合国难民署,以及之后接受美联社采访时,均遭到可疑人员的跟踪和拍照,教会认为这些都是中国特工人员所为。帮他们办事的本地牧师也遭到泰国移民局的刁难。

危险似乎离他们越来越近。为了免于被遣返中国,甚至被迫失踪,教会所有成人都发表了中英文版本的“不自杀声明”。农加锋的声明最后两句写到,“我不会自愿回到中国大陆,我也不会卖主卖友;更不会脱离基督教信仰。如果有一天我被抓捕入狱失去了人身自由时,无论在何种情况下我都不会选择自杀。”

教友们之所以这么做,是因为在中国不时会发生有人神秘死亡的事件,官方经常给出的死因是“自杀”,常引起舆论的质疑。

教会的旅游签证很快到期,为了避免被泰国警察逮捕并遣返,潘永光只能换掉手机,并带着教会住在一处隐秘的公寓,整整三个月足不出户。但这并没有使他们免于危险,教会一个成员被中国国安策反,泄露了他们的位置,教会被迫搬迁,并与这位背叛的成员中断了联系。

这一阶段,五月花号教会的遭遇在国际上受到了越来越多的关注。与对华援助协会有长期合作关系的美国非政府组织宗教自由研究所(Religious Freedom Institute)从2022年底开始介入此事,利用他们的游说能力推动美国政府予以重视。研究所下属的宗教自由教育中心负责人戴维·特林布尔(David Trimble)告诉记者,他们先后联系了国会众议院外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔(Michael McCaul)、美国国会及行政当局中国委员会主席、共和党籍众议员克里斯·史密斯(Chris Smith)以及众议院和参议院的其他重要领袖办公室,“目的就是让他们能参与到拯救这个群体的第一线,制定相关的政策,或加速执行美国政府已有的政策,让这些因为宗教自由受到迫害的人获得自由。”

麦考尔议员在今年2月底致信美国国务院国际宗教自由办公室无任所大使拉沙德·侯赛因(Rashad Hussain)和人口、难民和移民事务的助理国务卿朱丽塔·瓦尔斯·诺伊斯(Julieta Valls Noyes) ,呼吁他们对圣道教会采取紧急救援行动,并为他们进入美国后的安置提供便利。

有人退缩了

除了在政府层面努力之外,另一个方面是经济负担。据农加峰介绍,他们在韩国期间的律师费用以及到泰国之后的生活费大部分都来自对华援助协会的资助。

“去年9月份到泰国之前的那段时间,花费至少有25万美金,后来每个月的花费基本保持在3万到5万美元之间,”傅希秋大致计算了对华援助协会资助圣道教会的费用。农加峰也认可这一数字,并强调费用的大头包括租房和机票。

对华援助协会主要通过其联系的美国教会广泛募捐,傅希秋笑称,这几年协会也动用了自己多年积累的家底。但长达几年的时间,也让一些资助者开始退缩,“很多其他的机构也都退缩了,有点害怕了,有点不敢往前靠了,因为这确实不是一个小数目。包括我在国会的好朋友,一些共和党议员办公室也都绝望了,”傅希秋说。

虽然形势并不乐观,但一起偶然的事件加速了事情的解决。

高速惊魂

3月30日当地时间下午,20多名泰国移民警察突袭了教会成员在芭提雅市的居所,将教会所有人一起抓捕。在教会每个成人缴付了1500泰铢罚款后,警方在第二天下午把他们送上了两辆大巴,并说要送他们回家。

但教会的成员们发现大巴正在向曼谷驶去,车上的警察告诉他们,这是要送他们去曼谷机场。教友们立即明白,这是要把他们强行遣送回国。谢建庆回忆说,感到被欺骗的众人在车里大喊司机停车,“但他不肯停,随车的警察就一直打电话,应该是在请示,然后我们很多弟兄都站起来了,看着司机还不肯停车,就开始去司机那里,准备抢他方向盘,让他把车停下来。”

受惊的司机终于在路边停车。潘永光说,高速公路上的这一刻是流亡几年中最危险的时刻,他立即联络了十二个时区之外、还在美国清晨里的傅希秋。

傅希秋回忆说,“(大巴)截停后,我这边才全部动员起来,所以美国政府那时候,实际上是那时候,才意识到他们是面临着即时的危险。”

极致反转四十八小时

美国国务院无任所大使侯赛因4月7日晚在机场迎接圣道教会时,向记者证实,国务院在与泰国谈判解救教会上起到了关键作用,但他拒绝透露更多的细节。

“礼拜三(4月5日)的时候,也就是48小时之前,泰国政府一看,国际媒体也注意到了,议员们都上了,所以(形势)就逼着他们请求美国政府说,我们开个会吧,”傅希秋4月7日晚向记者梳理了这个过程的关键环节,“本来美国是打算从下个礼拜开始办理接收他们为难民的程序,美国国土安全部、移民局已经派了小组,准备好在这个礼拜天(4月9日)抵达曼谷,对他们专门进行面谈,但是泰国说,有什么更快的办法吗?就感觉泰国已经不想要他们了。”

此时,对华援助协会和宗教自由研究所等机构在美国政府上层前期作的铺垫起了作用,美国政府迅速决定以“人道主义假释”的身份让教会进入美国。傅希秋解释说,“(美国政府)当然有作一个重要的决策,并且很多的法律条文都有突破,都对他们网开一面,因为你要在48小时以内把这63个人弄进来,那么多档案,移民总得有个基本程序......所以,他们的体检最后都搬到了美国来进行。”

当地时间4月7日晚,圣道教会59人,其中未成年人33、成人26,分四个航班飞离曼谷,分别经韩国首尔、纽约和华盛顿等地转机,于4月7日晚当地时间7点至9点到达达拉斯市。

近年来,不少中国公民因对中国政府以疫情、宗教或其他理由日益收紧社会控制感到不满或担忧,而离开中国,到其他国家生活,形成一股“润”(Run)潮。其中就有不少基督徒。傅希秋告诉记者,仅他此前 明确知道的、因逃避宗教迫害而润出中国的基督徒就有几十例。而深圳圣道教会在对华援助协会从中国救助到美国的行动中是一次性人数最多的。傅希秋说,这个群体以其人数之多,也是美国历史上营救的受迫害基督徒群体中前所未有的。他强调,就连1989年通过黄雀行动救援到美国的六四学运参与者都没这么多。

但圣道教会抵达美国后,白宫和美国国务院均没有发表声明。美国国务院在回复记者查询时,以隐私和安全为由拒绝作进一步的评论。傅希秋说,这个过程涉及比较复杂的国际关系,美国保持了低调,“从外交的角度讲很微妙,美国好像不想搞得中共没有面子,同时也给泰国一个面子,就是把这个事情当成人道协助。”

中国驻美国大使馆和泰国驻美国大使馆都没有回复记者的查询邮件。

"不为美国梦而活,更不为中国梦而活"

4月7日下飞机的时候,教会最小的成员是温文生、罗广英夫妻仅四个月大的双胞胎。在近四年的流亡中,教会总共出生了七个小孩。教会还有一个四口之家,因为母亲待产,暂时留在了泰国;到截稿时,孩子已经在4月11日出生,名字叫莫颂美。但同时,教会成员在国内有亲人去世。罗珍的父亲3月1日因肝癌去世,她告诉记者,“当时觉得很崩溃,连父亲的最后一面都见不到,家里面的人也会说你不孝顺。”

从到达之日起,圣道教会在 “国际自由寻求者”组织的安排下,将暂时居住在得克萨斯州泰勒市(Tyler)。该组织的创办人迪安娜·布朗(Deanna Brown)先后在韩国和泰国都陪伴过教会,她告诉记者,已经为教会今后一年的生活准备了至少100万美元的预算,16个家庭平均每户约5万美元,大多是各家教会的捐助,“我们会帮他们安排住房,找工作,帮他们进行英语培训,教他们开车,在银行开户,总之就是大约在12个月的时间里帮助他们自立。”

在4月7日的欢迎仪式上,刚刚结束了四年流亡的圣道教会成员神情是放松的。几位国会议员派来的代表在欢迎词中都说,祝贺他们从此可以自由践行宗教信仰。但潘永光牧师在发言时依然告诫自己的会众说,“我们和我们的子孙在世都是寄居的,我们不要为美国梦而活,更不要为中国梦而活。而是要成为一个‘天路客’。”

记者:王允 责编:申铧 网编:洪伟