过去 10多年来"香港电影已死"的争论一直存在,香港不少电影人靠着中、港合拍片,争取比香港庞大的中国电影市场。然而这几年合拍片不断重複套路,而2018年中国中宣部成立国家电影局,再碰上3年疫情,彻底改变业界生态,也影响了原本北上的香港电影人。

一群学院派出身、较为年轻的"四字导演",这数年开始告别中港合拍片的黄金时代,他们希望留在香港拍电影,也涉猎社会题材。过去在合拍片高峰时期在中国票房受益的导演,也回望香港市场。他们说这 10年在香港经历很多关乎大是大非的事件,对社会有更强烈的感觉。

《报导者》採访多位年轻与资深导演,他们如何在“香港电影已死”的废墟之上,在题材与行销上带动香港自产影片?这个票房的“小阳春”能持续吗?在中国市场之外,如何找到其他的出路?

5月的香港已经热气翻腾,年轻导演何爵天整天浑身大汗,赶跑香港大小戏院谢票,与观众互动。今年36岁的他是香港新世代导演的代表人物之一,先在去年(2022)以血腥奇情电影《正义迴廊》打响头炮,一举打破香港限制级影片的票房纪录,近期又推出黑色喜剧《死尸死时四十四》,讲述不同世代如何合力面对房子跌价的心魔,说的是房子,也是香港。

两部都是港产片,主场都在香港,何爵天努力谢票,希望吸引更多市民入场看戏。最满的一天他要跑十几场,不仅为自己作品谢票,也常常跑隔壁戏院,与其他年轻导演一起宣传《白日青春》、《灯火阑珊》等讲述难移民,呈现香港今昔变化的电影。这群新世代香港导演自去年底就一起合作打气,因为首部电影的名称恰好都是四个字,他们被冠上“四字导演”的名号。

何爵天对《报导者》表示,香港上一代导演大多红裤子出身(注:红裤子指没有受正式电影学院训练,在片场工作一直到担纲导演角色),而新世代的“四字导演”则多为学院派;告别中港合拍片的黄金时代,年轻导演大多更希望留在香港拍电影,又因为成长背景、接受资讯的不同,大家更想涉猎社会题材。“这10年我们在香港经历很多关乎大是大非的事件,对社会有更强烈的感觉,”何爵天说。

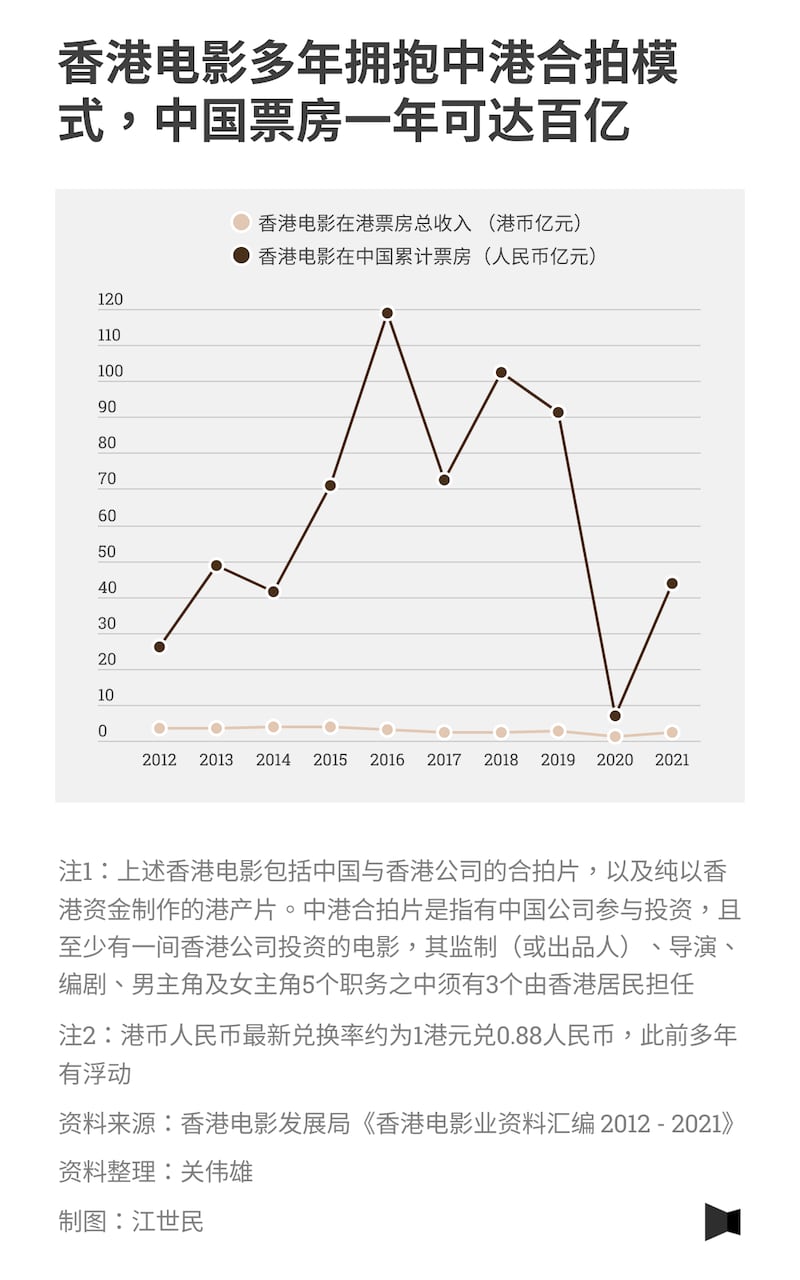

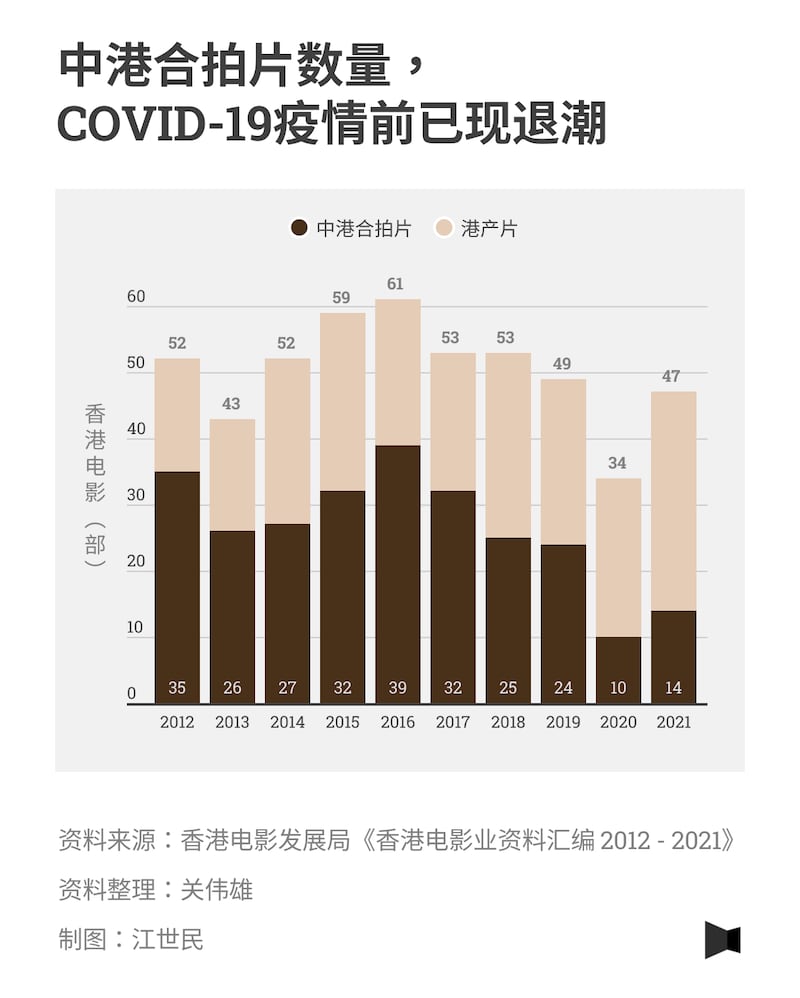

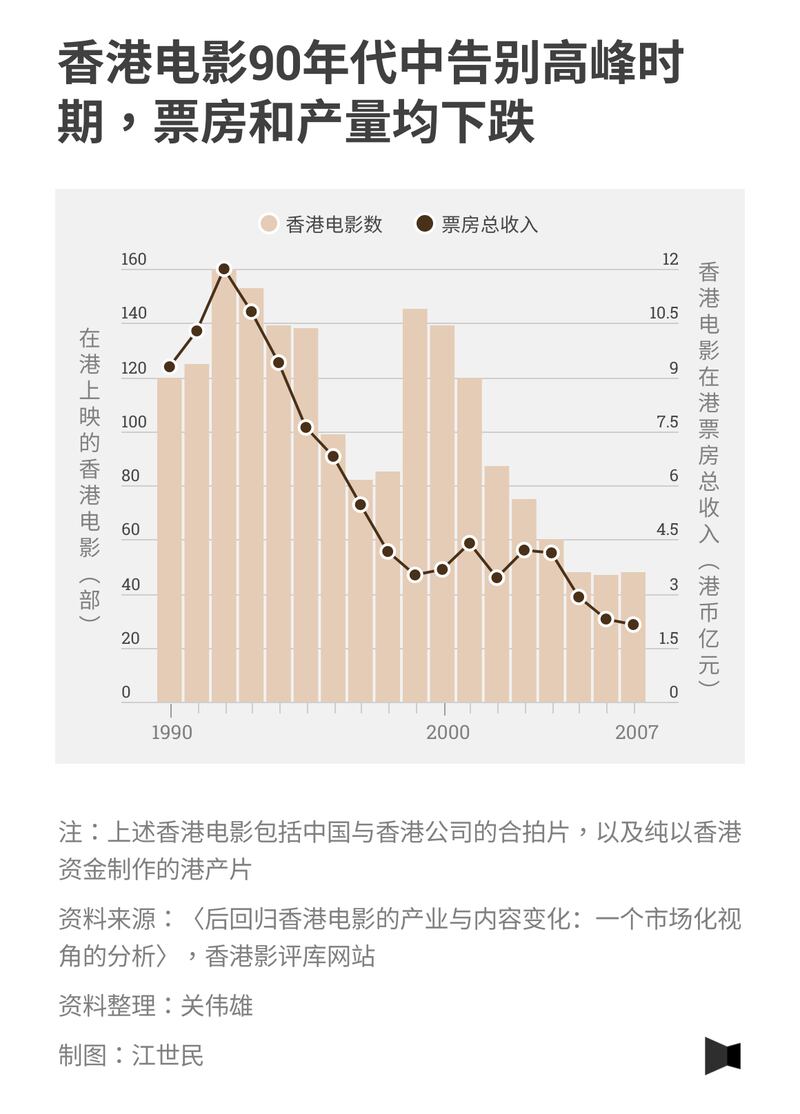

回望过去,香港电影自90年代中走了下坡,2003年SARS疫情后开始拥抱中国市场,开启中港合拍片时代,资深导演纷纷北上发展,凭藉中国资本不断複製香港曾引以为傲的动作片、警匪片、武侠片、轻鬆爱情喜剧等。这些电影在中国票房屡创新高的同时,也引发“香港电影已死”的讨论,港产片口碑不佳,合拍片则套路连连。

将近20年后,经历剧烈的政治动盪再遭3年COVID-19疫情之后,香港电影意外地迎来一场小阳春。新世代导演轮番登场之际,纯本土製作的作品也引爆现象级票房──资深编剧吴炜伦的首部电影《毒舌大状》在今年春节上映,票房亮眼,有1.14亿港元,相当是过去10年,每年港产片在本地戏院的总票房。

中港合拍片四面埋伏:愈发严格的审查与不易取得的龙标

在有机会拍自己电影之前,吴炜伦投身中港合拍片产业多年。

“我在称呼自己作『新导演』的时候经常都很尴尬,”吴炜伦笑说,在电影工业,他已经耕耘20年,不少香港票房大片均有他的参与。

千禧年代初,他加入以动作片、警匪片着名的导演林超贤团队,从场记做起,后来作为编剧与林超贤长期合作。此时香港电影已走过巅峰时期,再逢SARS疫情,伤痕累累。吴炜伦说,当时没工作,跑去写电视剧,数年后再回到林超贤团队。

此时林超贤开始尝试中港合拍片模式。2003年,中国当局与香港签订《内地与香港关于建立更紧密经贸关係的安排》(简称CEPA),CEPA为香港电影进入中国市场提供便利,规定中港合拍片可视为中国国产电影上映,而港产片进口中国则不受配额限制,许多香港电影人从此走上“中港合拍”的模式。林超贤正是其中代表人物,此后他愈发侧重中国,製作成本庞大,成为广受中国政府认可的“主旋律动作大片”导演。

当年香港大量资深导演在资金或票房压力下,投向中港合拍片,港产片变得量少、票房惨淡。回顾数据,中国市场为香港电影带来远超香港本地市场的收益。配合中国的题材与审查,对于香港电影发行者而言成了必要之恶。

吴炜伦的事业在“安乐影片”旗下起飞,这家香港电影公司是合拍片模式的大玩家,出品《寒战2》、《捉妖记2》与《梅艳芳》等三部中港票房大作,吴炜伦都作为联合编剧参与。三部作品在中国票房皆超过上亿人民币,《捉2》更达22亿之高。

不过,中国电影管制近年大幅收紧,电影投资者面临极大不确定性,2018年是一个明显的转折点。

中国电影一直需要接受审查,包括开拍前提案以及上映前需取得龙标(电影公映许可证)等等,此前相关事务归中国国务院直属的国家广播电视总局管。到了2018年3月,中国官方宣布由中共中央宣传部(简称中宣部)统一管理电影工作,一个月后在中宣部下设立“国家电影局”,将电影的管控独立于其他广播媒体,此后中国对电影审查愈发严格。

电影局对每部电影的拍摄、上映、档期排片,以至内容及演员均有最后决定权。国家电影局在2021年发布《“十四五”中国电影发展规划》,将民间企业参与主旋律大片製作及发展目标自上而下作出规划,彻底改变中国电影业界生态。

对这些审查逻辑和排片讯息,中国媒体鲜有所报导,人们只能根据一些片子无法上映的窥见一斑。2022年上映的小成本电影《隐入尘烟》在达到一亿票房后突然遭撤片。而针对海外影展首映、中国随后公映的电影,审查也变得严格。2022年,导演田壮壮透露新作《鸟鸣嘤嘤》早于2020年已送审,但两年都没有音讯:因应此事,有中国网媒整理出2019年以来,多达25部已拍摄电影送审后未能上映,当中包括如张艺谋、周星驰等知名导演。已经成为中国全国人大代表的导演贾樟柯,去年表示中国电影人对现在的电影环境感到“不踏实”,呼吁“要给所有电影平等的、确定性的环境”。

“英皇电影”同为中港合拍的大玩家,其掌舵人杨受成近日对香港媒体透露,2022年在中国上映的《神探大战》,由杨本人与导演韦家辉等亲自见了中国国家电影局局长,多次见面解释剧本、并应要求将剧本及成片修改至局方接受,方能顺利上映。

长居中国的香港影评人李照兴对《报导者》分析,《神探大战》是港片过去经常拍摄的议题,此次在审查遭遇困难,确有可能指向中国国家电影局成立后中港合拍片与中国国产片同样被收紧的状况,不过此类审查向来没有正式文件可以证明,审查之尺度只能在製作者之间口耳相传。

港产片的开春奇蹟:《毒舌大状》创下香港票房纪录

红线收紧之馀,COVID-19疫情成了压倒合拍片的最后一根稻草。中国长达3年的清零抗疫模式,让戏院难以开业经营。

吴炜伦说,2020年疫情刚刚爆发时,香港“安乐电影”的掌舵人江志强问吴炜伦,有没有兴趣开拍他的首部电影。

对于电影的市场定位,吴炜伦当时一无所知,只知道这次不搞合拍片了。

写《毒舌大状》剧本时,吴炜伦说自己没有怎麽考虑平衡中国市场。他希望写一个故事,让观众明白“良心的重要性”:“全世界的观众看法庭片,都有一种希望看到公义胜利、恶有恶报的同理心。”这部电影请来香港脱口秀(香港称“栋笃笑”)大神黄子华担任男主角,其他演员也多为香港新进演员。等到剪辑末尾,江志强才跟他说,片子要赶在春节于香港上映,争取称为疫情3年来香港第一部贺岁档电影,再以“引进片”的方式走入中国市场。

电影上映之后,黄子华请客宴请全剧组,席间导演和演员们一起竞猜电影票房成绩。“子华当晚猜5,500万港元(约新台币2.1亿元),”吴炜伦忆述当晚,“我比他大胆一点:5,800万。”

没想到,谈香港司法故事的《毒舌大状》成为香港史上本地票房最高的香港电影,随后被引进中国,票房不赖,达1.87亿人民币(约新台币8.3亿元),并先后在马来西亚、新加坡、台湾、英国、加拿大等地上映。

为了进入中国市场,《毒舌》只作了一处改动,将黄子华的台词“法律面前,穷人含捻”重新配音,改作“穷人死梗”。(注:“穷人含捻”是粤语,类似“穷人吃屎”,“捻”是髒话,男性生殖器;“穷人死梗”意为“穷人一定死”)

《毒舌大状》的成功为港片开创了新方向。香港岭南大学助理教授、影评人谭以诺分析,中国近年对引进好莱坞电影存在戒心,进口西片数量减少,此时香港电影以引进方式填补空缺,另闢蹊径进入中国市场。谭以诺指出,与中港合拍片相比,引进片的好处是在立项、製作及宣传过程不用面临电影局的审查,同时可以在香港先行收穫票房。除了《毒舌大状》,2022年香港喜剧电影《饭戏攻心》同样以引进片方式进入中国市场,改名《还是觉得你最好》,收穫1亿人民币票房。

北上香港导演新转向:重拾小成本製作,“老屎忽”和新世代齐发力

但中港合拍片的命运相较下多舛。

香港资深导演郑保瑞北上发展多年,感觉中港合拍片的製作模式已到瓶颈。今年初春4月,他在香港马不停蹄,为其执导的香港本地新作《命案》作宣传。“合拍片不只是我们拍到累了,其实(中国)大陆观众都看到沉闷了,”郑保瑞表示,为了追求稳定的票房数字,中国电影投资者近年愈趋保守和安全,希望香港电影人重複动作片、类型片,“不是说香港人想不到新的东西,而是你去到(中国)内地市场,那班投资者不希望你有新东西。”

郑保瑞90年代入行,从製作助理做起,电影风格以暴力、直接与血腥为印记,曾导演《狗咬狗》、《意外》、《车手》等作品。2012年,他北上中国,一连拍毕3部高成本製作的《西游记》,斩获近30亿人民币的票房。回顾10年前的选择,郑保瑞说自己当时目标明确。

“我只是这样去衡量,如果电影是我的事业,不只是兴趣,那麽接触大片是我需要走的一步,只是恰好那部片叫《西游记》,”郑保瑞坦诚,导演不能每次都拍自己理想的作品,有时要作一些“交易”。

2017年郑保瑞执导了充满他个人风格的《智齿》,以独特的香港老社区地景拍摄一起连环凶杀案,但最终这部中港合拍片在中国未取得龙标。郑保瑞透露,成片后他们等龙标等了一、两年,最终放弃,只在2021年于香港短暂公映,并随后上架串流平台。

“《智齿》之后,我觉得香港还有很多东西值得拍。”郑保瑞的新作《命案》回归香港本地小成本製作,700万港元的投资,题材紧扣风水、命理和血案,个人风格强烈。他自知因为神怪题材肯定不能在中国上映,票房也很难达到亿万级别。

“其实香港人好flexible,变化可以好大。我自己在这裡成长,在这个电影圈成长,好差的三级片(限制级电影)我拍过,好大製作的我拍过⋯⋯大片小片都做。给你一个机会去探索是好事,比成天坐在家裡想要好,我是喜欢出去走的那种人,”郑保瑞对《报导者》说。

《命案》监製及编剧游乃海接受香港媒体访问时表示,他认为香港电影这一场恢復生机的“小阳春”,主要受香港本地观众的情绪主导,长远而言,还要看电影人能否“藉着这个势,带动更多电影人拍出更加出色的作品”。

郑保瑞说,根据他多年经验,新导演的第二部作品比首部更为关键:“新导演做第一部电影,不同岗位的电影人当然会众志成城的协助。但要看新导演是否能在行业内站稳阵脚,其实要看『第二部』:没有了政府资金,他们能不能以自己的能力找到投资者?”

他认为香港电影是小阳春还是真正迎来春夏,关键在每个电影人的作品:“新导演也好,我们这种『老屎忽』(粤语,对长辈的贬称)也好,最重要是我们有没有能力拍得到继续让观众入场看的电影。”

废墟上的重生:“四字导演”和团队带观众重新认识日常香港

作为新晋导演,何爵天很明白,新世代的香港导演正面临完全不同的时代。

“我们在(中港)合拍片的格局中已经出局。”2012年从香港演艺学院电视电影学院毕业后,何爵天也曾经参与中港合拍片的製作,但现在时代已变,“中国电影要从香港电影人身上学习的,都已经学了。”

回归本土,要杀出一条血路不容易。

何爵天说,纯本土製作很难有大投资,因而大家很少涉猎动作片,反而回归故事与剧情本身。除何爵天外,“四字导演”还有林森(《窄路微尘》)、贾胜枫(《流水落花》)、刘国瑞(《白日青春》)、曾宪宁(《灯火阑珊》)、曾庆宏(《过时.过节》)。这些作品尝试都带观众走近日常的、边缘的香港,呈现草根人物的人性与经历。

30多岁的香港监製文佩卿这些年都致力为香港电影培养新血,打破僵局,走出海外。说起香港电影的现状,她快人快语,直言香港电影早已是大火烧过的一片废墟:“当我们整间屋已经一把火烧了,没有的啦,我们要承认我们是没什麽剩的了,要重新开始。”

在西班牙硕士毕业回香港后,文佩卿从编剧做起,后来加入新加坡电影公司 “mm2 entertainment”的香港分部做监製,她主持“新晋导演计划”,至今举行两届,共有6位导演得到拍摄剧情长片机会,计划至今推出《浊水漂流》及《窄路微尘》等两部长片。

文佩卿说,自己也算新人,和新导演合作,大家都愿意以新模式做事情,演员和整个班底都经面试和试镜后挑选,不再是由投资者或导演预先安排班底。例如“新晋导演计划”得奖提案、林森导演的《窄路微尘》,选女主角时一遍遍做试镜,见了20多位女生才最终选定女主角。

在文佩卿看来,香港电影业要活下去,最要紧的是“不要迷恋昔日辉煌”,对近来的小阳春也不要一味唱好。

她观察,近年香港电影收穫好票房,不少本地观众和评论也很支持香港电影,但她总是觉得,有时一味唱好并非好事:“那种支持有时让我觉得是在同情我们⋯⋯我们确实对香港观众的支持赖以为生,但我们还是要成长,要让香港作品可以走出香港,得到亚洲其他观众的支持。”

中国市场不确定、外国市场难推销,香港电影放眼何方?

在80、90年代黄金时期,香港电影每年产量过百部,至90年代末一路下滑,至今每年只有 40至60部,包括合拍片和港产片。过去一年多儘管部分电影票房高涨,但总体产量仍然低迷。2022年数据仍未公布。

在港片高峰时期,中国戏院市场仍未开放,港片除了本地票房外,主要靠“卖埠”来获利,外销台湾、韩国和东南亚。製片商还向海外投资者推销“片花”,以拍摄计划、明星阵容与预告片吸引投资,有时电影还没拍完,已经回本了。

时至今日,假使不走中港合拍之路,香港电影单靠本地市场不容易回本,除了製作,还有宣传发行等成本。“拍片用了一千万,如果票房有二千万,我还是得赔本。不去想其他市场的话,根本不能养得起电影工业,”郑保瑞表示,香港电影人还是要思考如何打入其他市场。

“合拍片能够继续的就当然继续做,但除了香港与中国大陆之外,还有其他市场吗?”郑保瑞说,香港电影人过去十多年主要依靠中、港“两条腿走路”,现在要积极寻找“第三条腿”。

这也正是文佩卿想做的。她判断中国市场太多不确定性,希望“把香港作品带出香港,重新面对整个亚洲”。不过她坦言前路坎坷,“香港电影已经不能再如以往一样高姿态走出国际,让星马韩台向上仰望,不是这样的,我们现在走出去只是nothing(什麽都不是)!)”文佩卿直言。

文佩卿从事海外发行工作多年,清楚香港电影如今出海困难,如《饭戏攻心》等在香港票房大卖的电影,到了台湾、日韩一样“惨澹、冷清”。她认为这是因为香港电影剧本的视野仍然不足以连结海外观众:在台湾,能有不俗票房的港片往往是有众多宣传资源的中港合拍大片,而如“四字导演”的作品往往票房惨淡;在东南亚,“投资者仍然只会对动作类型、由老一辈演员担纲的电影比较有信心,因为当地市场会关注的仍然是这些千禧年前香港电影的元素。”

不过文佩卿指,伴随着港人大离散,在英国、北美和澳洲的主要城市,一些香港电影在当地票房不俗:“三地(英、美加、澳洲)的发行商都还在看能收到多少(票房),以及他们都落地不久,刚刚在当地发展业务,但我觉得是正面的,开心多了这三个埠(点)。”

何爵天则认为,依靠外埠暂时不太可行,以《正义迴廊》为例,在台湾票房只约新台币60万元,而在英国与北美也仅收穫百馀万港元。他借鑑《饭戏攻心》与《毒舌大状》等经验,认为先主打香港市场,再以引进片方式进入中国,或是可探索的出路,但心态上不要为了进入中国而迁就创作。

“要有一个心态,可以引进就引进,引进不了就算,不用特地去迁就一些题材,”何爵天说。

小阳春后见真章:重新面对常态市场,一年拍好一部作品

进入今年4月,港产片的现象级票房开始难以为继。

导演何爵天说,当香港与国际、中国通关后,市民大量报復性出行旅游,电影院马上冷清起来,本地明星应援包场的场数也大幅减少。他的新片《死尸死时四十四》的票房比预期增长要慢;同期上映、曾在金马奖斩获影帝后等不少重要奖项的《白日青春》、《灯火阑珊》票房惨淡。

不少香港电影人感觉,2023年春天之后,才是香港电影见真章的时刻。除了让电影重新面对常态市场外,也要看新一代导演的第二、第三部作品的质量、口碑和票房。

在一个名为“四字导演”的即时聊天群组中,何爵天和林森、曾庆宏等多位导演常常聊天,“我们现在有一种围炉的感觉,一起去不同影展,又可以聊下票房,”何爵天说。

对文佩卿而言,无论如何,香港电影这大屋早已被大火烧尽,但这也意味着,众人可以从头来过,而此刻,改变已经开始。她很开心看到新世代一辈的导演通力合作,良性竞争。

文佩卿坦诚,目前香港电影工业必须有创意地依靠不同外力,例如可以是香港资金、台湾或日本导演、外国公司做后期製作等。“我们要成长,我们要学习,”她说,香港电影目前最迫切的任务就是尽量多拍,多成长。

何爵天有时也羡慕,香港电影人在黄金时代可以一年开拍好几部电影,“今时今日一年能拍好一部电影已经很好了。”何爵天说,在忙跑戏院谢票之外,他一边接广告活,一边构思着下一部作品。

※本报导为《报导者》与自由亚洲电台(RFA)中文部共同製作。