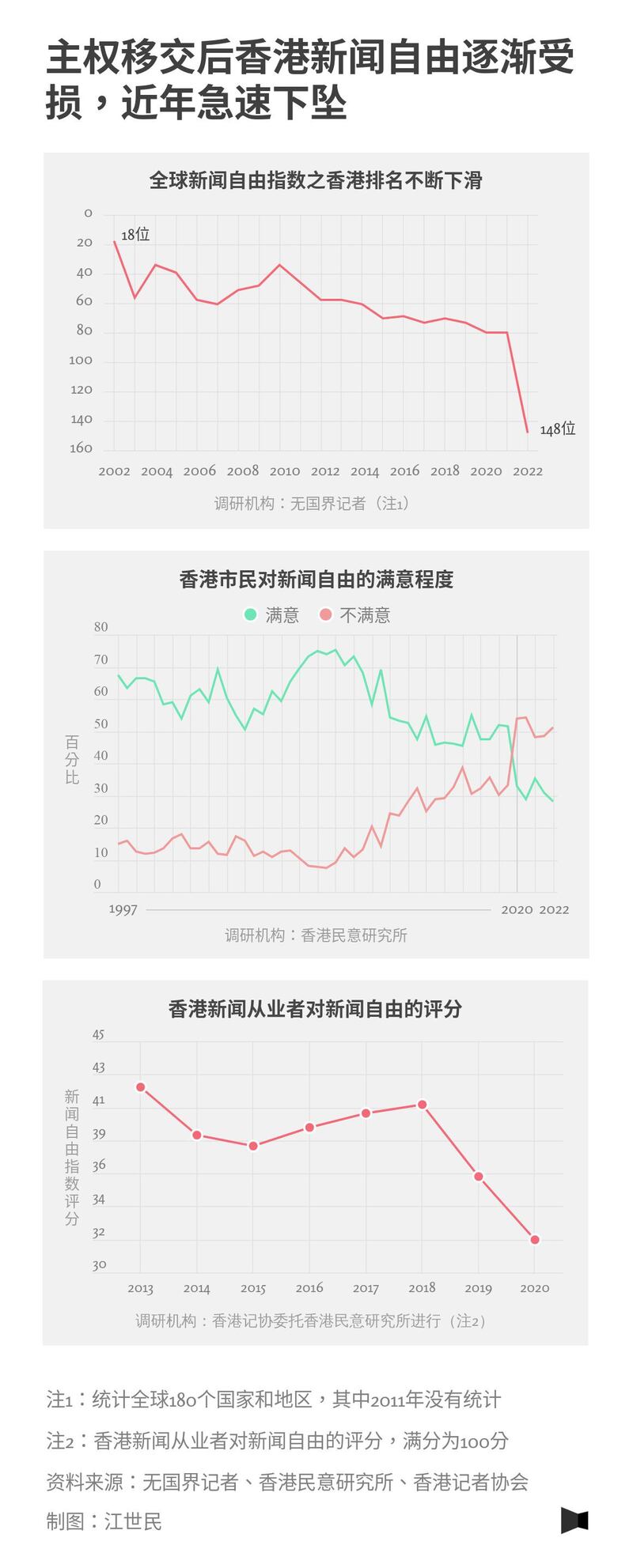

<em>自爆发之日起,香港反送中运动已满3年。街头密集的示威人群已荡然无存,香港社会肌理在短短两年时间内被改造和重构,民主派政治人物被关押或流散,公民社会解体,而与市民每日生活息息相关的数家民主派媒体,则接连经历搜查、拘捕、关停和换血。经历如此震盪,香港市民如今还如何阅读新闻?在逃避和愤怒之外,还有其他选择吗?新闻人又怎么在高压的缝隙中继续坚守?6月9日这一天,我们愿以新闻为切口,走近仍在以不同方式,在废墟上努力的香港人。</em>

80后香港人Stewart 这大半年来都不太想看新闻。因为工作需要,他仍然每天翻看香港主流报纸和网路媒体,但时常看到一半就不想往下看。“现在香港很大程度只剩下亲政府媒体,尤其是《经济日报》、《大公报》、《文汇报》,很多报导只是跟官方立场,甚至很多谎言,望一下标题就不用看下去了。”他宁愿留些时间做运动。

Stewart在香港本土研究社从事古蹟保育的政策研究。在Google查资料时,他常常发现搜寻结果只剩下亲建制媒体。有时他想研究一个政治人物,看看官方宣传以外人们怎么评价他,就只能搜索从前《苹果日报》和《立场新闻》的旧报导。

反送中运动后的清算浪潮2021年起席捲香港媒体,《苹果》、《立场》、《众新闻》等3家媒体在半年之内相继关停,多家电视台也经历高层换血和节目审查。这3家媒体均支持民主自由等理念,在香港拥有不俗公信力,近年影响力愈发显着。《苹果》和《立场》网站关闭,过往记忆突然出现大片空白,有民间工程师製作了“果灵闻库”,保存他们过往报导。然而,未来的空白不能完全填补,大批读者一时无所适从。

香港中文大学新闻与传播学院院长、教授李立峯受访时指出,暂时没有研究去分析读者流向,但从全球经验来看,一个媒体死亡之后,读者通常不会大规模转向另一媒体,“读者会寻找其他选项,但其他选项不一定是新闻,可以是不看新闻,又或者看各种KOL、YouTuber,或透过人际传播来接收资讯。”而这种转向,李立峯说,是让人忧虑的趋势。

在媒体人关震海看来,香港新闻进入极为艰难的境地,但坚守仍有意义。关震海有十几年媒体工作经验,曾在《苹果》调查组4年多,随后待过《明报周刊》文化组,2019年7月创办独立媒体《誌》。他表示,《苹果》和《立场》两个媒体过去在香港扮演“滚动讨论”的空间,让其他媒体跟着追,也让社会重视,这是一个循环,“但现在没有一个媒体可以扮演这种角色。”

“我跟不少记者一样,去年苹果关了一个月后,我是完全不能工作,一是忧鬱,一是怎么做下去?”大家都在摸索和适应,关震海现在告诉自己和《誌》的公民记者团队,“不要太介意以前几万个人看,现在50人⋯⋯即便50个人看,即便是社区大小事,我觉得也有必要,要为香港社会留个底嘛。”

“不是官方说了A就是A,我想看的是BCDE”

3家重要媒体关停后,不少记者被失业,又或主动职离甚至离开香港,香港的媒体突然出现一大片空白,读者也少了选择。

在Stewart看来,新闻没有绝对的中立,更重要的是发掘和呈现真正的问题,“去进行尖锐的提问,用批判性的视角去呈现一个现象的另一面。”自中学开始,每次爆发大新闻,他首先想知道《苹果》会怎样报导。《苹果》关停后,去年下半年他一度转向《立场》和《众》,然而半年之后,后两家媒体也被迫关停。

从香港中文大学传播与民意调查中心持续访问公众对媒体公信力的评分来看,1997年主权移交以来,市民对于“香港整体新闻媒介”公信力评分不断下降,但自2016年后,《立场》和《苹果》公信力均有显着提升,而《苹果》更在全港报纸中一枝独秀,是近年来唯一一份公信力不断提升的报纸。

有公信力的媒体接连死亡,Stewart第一个明显感觉是,现在许多新闻只是重複政府立场,“很多时候媒体不敢做尖锐的发问了。”

香港Omicron疫情爆发时,北京派中国医护支援香港疫情,港府动用《紧急法》,让这些在香港没有执业资格的医护也可以行医。在政府记者会上,《Now TV》的记者提问:“倘若大陆医护在港行医时遭遇医疗事故,市民如何投诉?”事后《大公报》抨击这名记者的提问是“仇恨内地医护”和“惹公愤”,《Now TV》罕见致歉。

Stewart感觉,如今许多新闻只是在做“安全的报导”,例如政府怎么说,法庭怎么审了一宗案,但Stewart说:“我想看更大的picture,不是官方说了A就是A,我想看的是后面的BCDE。”

关震海指出,过往单单是《苹果》港闻静态组、突发组及中国组加起来已有100多位记者,其中具20年经验的记者有20名以上,他们在香港和中国各地都累积了充足的经验和人脉,“他们的特色不是跟新闻稿去做的。没有他们,很多真相没了。香港现在留下来的媒体只看到一个面向的新闻,除了政治,还有民生的议题也没在追了。”

5月中的香港,一大热门新闻是东铁綫过海段正式通车,大量新闻报导市民兴奋乘车的画面。Stewart留意到,同一天香港也举办了一场记者会,由崩盘的中国房地产商恒大的30多名香港苦主召开,哭诉恒大集体欺诈和违反《商品说明条例》,但只有很少媒体出席,其中没有一家电视台,最后报导的只有《香港01》和《独立媒体》。

“30多人一起哭诉,这个画面是震撼的,以往可能很多家媒体去。”Stewart说。

3间媒体的消失,不仅仅意味着政治新闻的黯淡,也意味着大量医疗、民生、社会福利、城市规划、法庭甚至中国新闻等路线记者的流失。一夜之间香港有数百名记者失业。Stewart所倡议的古蹟保育议题也少了记者跟踪报导。

不过,即使出了报导,Stewart觉得大家也不如以前那么关心。“身边有些人都说不看新闻了,不再关心社会了 ⋯⋯又有很多人移民,移民了还关心香港社会做什么?”

新闻真空,由YouTuber填补?

2021年年初移民英国之后,香港人Nancy(化名)还是每日紧盯香港新闻,一大原因是“帮香港长辈看新闻”。

Nancy在港的家人是民主派支持者,自从3家媒体关停之后,总是觉得“香港没有新闻看”,也不信任其他媒体。Omicron疫情高峰时,各种资讯一度十分混乱,同时许多长者染疫去世,但香港长辈不再看新闻,也不相信港媒报导的长者高死亡率,远在伦敦的Nancy非常担心。

做财经记者出身的她习惯翻查第一手讯息来源,她开始找香港卫生署的数据,再跟家中长辈解释疫症对长者的危险。Nancy回想,《苹果》、《立场》除了政治立场和尖锐报导外,一大特色是运用生动方式展示複杂政策和数据;《立场》美术组製作的图表尤其受欢迎,直观呈现事件的时序或总结政策。

“以往我发张图到家人群组便可解释防疫措施,现时靠一通通电话,费尽唇舌,”Nancy说,新闻资讯缺失的同时,家人更常透过Facebook的KOL和YouTuber接受资讯,其中充斥着一些不实资讯。

关震海回忆,2014年持续79天的雨伞运动失败告终,随后一两年,香港人也进入“逃避新闻”的状态;反送中运动后同样如此,但此次社会的重创更严重,市民的抑鬱情绪更为浓重,同时媒体生态又大为不同。

“2019年跟伞运不同的一点是,2019年是人人都是记者,所以新闻跟KOL的说话愈来愈没差别,这需要一段长时间公民教育,”关震海说。2019年、2020年亦是支持黄丝的时政评论YouTuber流量暴升的两年。

根据社媒平台Social Blade数据,萧若元YouTube频道“谜米香港”自2019年7月至2020年6月订阅人数增长超过33.9万,2020年7月至2022年4月也成长了16万人以上。香港本土派人士仇思达的YouTube频道“高清本土台”2019年7月至2020年6月增长超过13.7万,此后两年增长放缓,但仍然稳定。

雨伞运动过后,香港政体未被大幅改造,数家网路新媒体先后涌现,包括《立场》、《众新闻》、《香港01》和《端传媒》等。而反送中运动过后,北京频频出手,短短一年多时间内,香港的政治、法制、新闻自由和公民社会环境经历极大转变。对不少市民来说,许多时政评论YouTuber提供更多的选择,或者说,一种慰藉。

在YouTube选择观点,但“接收资讯慢了”

“《苹果》倒了后,没看报纸,看YouTube啦!”张太太今年 82 岁,独居公寓,子女全部移民去外国。每天打开YouTube听时事节目,是她的寄託。一众移居海外的YouTuber如“高清本土台”、游清源的“852邮报”、“桑普频道”、曾志豪的“志豪Live”、大肥的“八八挂挂”⋯⋯她声如鸿钟,对支持与不支持的YouTuber都如数家珍。

手机和YouTube是她生活两宝。平日凌晨3点起来行山,饮茶、买菜、煮饭,闲时帮行动不便的朋友煮饭,下午2、3点回家后,便放YouTube片段,直到傍晚6时多准备入睡。有时她不经意睡着了,手机就播到没电。

她紧贴时事,上至乌克兰战况,下至香港防症政策清零,她都看。她最喜欢自己选择影片,“一定是自己推荐,一定是自己选看谁,不让任何人控制自己。”

与张太太相似,50多岁的美芬(化名)这大半年来也很少看新闻。她任职中学老师,以往天天买《苹果》或週日买评论、专题报导较多的《星期日明报》,但现在觉得其他报纸内容明显没以前丰富,也不再每天读新闻。

平日做家务或工作时,美芬会播放YouTube上的时评节目,但获得的大多是时政观点。她发现自己接收资讯慢了,甚至错过重要消息。今年疫情爆发后,美芬3月初有天去买菜,一家肉档前大排长龙,她还径自纳闷原因。几天后朋友传来一则Whatsapp讯息,她才知道原来2月26日香港有屠宰场因疫情而关闭,导致部分肉铺关门,市民一时买不到猪牛。

从新闻找我,到寻找新闻

在香港某大学从事研究助理的Hans说,最近他明显感觉香港“少了新闻”。“很明显今年没有媒体报六四,最基本的是支联会过往这时会有活动,记者会报导,这些全部没了,”Hans说。支联会2021年9月宣布解散,多名核心人物身在狱中。

急遽变动之际,Hans改变了自己获取讯息的方法。他回想,自己最初看新闻,是从小家中电视台就播《无线电视》(TVB)或《有线电视》,中学时老师会鼓励大家买《明报》或《南华早报》(South China Morning Post, SCMP),长大后也很习惯看《苹果》。

“以前我看新闻都是比较被动的,是新闻来找我,慢慢就建立了一些惯性,再加上脸书也是同温层的朋友,会推相似的新闻给我。”Hans说。每日收看的《苹果》在2020年8月突遭警方大搜查,那一刻Hans有两个念头:要更认真地看看《苹果》,也要多看一些《大公报》和《文汇报》。

“我想理解左报的论述和立场──因为他们有影响力,总是他们先攻击他人,然后一件事就会出事,”Hans说,以前香港基本没有人留心这两份报纸在报导什么,但自2019年运动爆发不久,他开始感觉要多看建制阵营的报纸,才能预测社会的变化,“现在他们闹的公民团队真的会被打压,他们说的政策可能真的会落实⋯⋯。”

《大公报》和《文汇报》均创办于中国,中共建政前后落户香港,逐渐与《香港商报》一同构成香港三大左报,但多年来鲜被普罗大众关注。2016年,《大公报》和《文汇报》合併成香港大公文汇传媒集团,由中联办全资拥有。至反送中运动高峰时,这一集团大力开动舆论机器,以“黑暴”、“汉奸”等方式抨击民主派人士,而在随后的清算浪潮中,他们往往在警方行动前夕先行发布某一团体或某政治人物的“罪行”。

除《大公报》和《文汇报》的App之外,Hans也在手机上装了不少主流报章和电视台的App。不过他坦诚,如今本地媒体的报导让他感到沉闷,他也更多收看外国媒体对香港的报导。

“媒介素养是一个持续的问题,过往很多年大家都习惯了被动接受资讯,所以当一些新闻没有了,脸书不推了,就不看了。不过这几年香港都多了人发现,一些独立媒体是要去撑和支持的,”Hans说,目前自己贊助《端传媒》、《独立媒体》等,正准备支持由前《立场》记者最新成立的新媒体《法庭线》。

在主流报纸和电视台之外,一些独立网路媒体仍在努力坚持,他们大多靠读者订阅或月捐等获得资金来源,如在港外国人Tom Grundy在2015年成立的英语网媒 《Hong Kong Free Press》(HKFP),2003年香港七一大游行后成立的《独立媒体》等。与中国仍有不同的是,目前香港市民仍可以在网路上自行创办时政社会新闻媒体,法例也没有规定记者要取得像中国那样由政府机构发出的记者证,但警方动辄拘捕的压力带来深远的寒蝉效应。

“现在在香港做新闻有点像宗教信仰”

香港中文大学新闻与传播学院学生实习刊物《大学线》今年3月发布大学生阅读新闻习惯的调查结果,昔日大学生最常阅读媒体为《立场》、《苹果》、《众》,最新排名则是《独立媒体》、《端传媒》和被认为亲建制的大型网路媒体《香港01》;不过整体而言,大家都少了看新闻 ── 6成受访者减少看新闻,17.8%的受访者指“减少很多”。

进行上述调研的《大学线》记者、中大新闻与传播学院大二学生郭宝鸿说,3间民主派媒体关停之后,“大家都会继续找一些和自己立场相近的、开明的独立媒体去看,至少看的时候舒服一些。”他进一步表示,自己会尽量多看其他媒体,每次去便利店,他都会先去翻翻《大公报》和《文汇报》,“听不同立场的声音会好些,我也想看看他们论述上有什么论据,看看自己能否质疑和反驳他们。”

郭宝鸿前年考入中大社会科学,2021年开始选专业,在急速变化的香港,他还是选择了新闻与传播学院,主修中文新闻。

他说自己最初没有多想,但真的开始上课和亲自採访以及写稿后,才体会到做新闻的吸引力:“哇,原来世界真的很大,原来不同人对一件事情有这么多不同看法。虽然现况很颓,但还是可以一试,去做记者。”

2021年目睹政权连番打压之后,关震海告诉自己不要抱有太大希望,但又不要放弃。“我认识中国的公民记者还有缅甸等外国记者,他们的环境比香港的恶劣多了,他们都没放弃,”他说,“现在在香港做新闻有点像宗教一样,精神更重要,我们只能保存这个精神。”

关震海说,他会不断参考中国和缅甸记者的经验,以不同方式做下去。今年《誌》转型订阅制,希望获得不同地域的读者支持,同时正准备开班训练学生记者写作和採访。他认为许多大学生毕业后都不会从事新闻行业,但拥有基本知识之后,有兴趣的话可以在业馀做公民记者。

公民记者之外,新创媒体的实验和限制

3家媒体关停之后,一些记者也尝试做小型新媒体。例如,《苹果》前记者创办了主打影片的《Channel C》,另有记者组队做生活方式、社区故事的网媒。最近,《立场》前记者林彦邦开设了新闻资讯整合的网媒《ReNews》,而来自《立场》的一些法庭线记者也推出了网媒《法庭线》。

李立峯指出,类似《ReNews》的尝试是用生动、易懂形式呈现新闻,填补了《苹果》、《立场》关停之后的部分空白,而《法庭线》原本也是前两家媒体的重要领域,急需填补,“目前媒体人在非常有限的资源中,努力去填补一些空缺,但也有很多限制,例如资源上是否可持续。”

不过港版《国安法》下红线处处,注定有无法填补的空白。过去一年,海外港人也开设多间小型独立媒体,填补香港传媒如今难以报导的流亡者动向、外国制裁、各地声援民主派等消息,例如已解散的新公务员工会前主席颜武周创立的网媒《同文Commons》,以及由流亡港人办的杂誌《如水》。

身在台湾的前香港媒体人Jan(化名),感到新闻报导数量及种类均大幅减少,出现断层,便于去年起为《同文Commons》撰写每日新闻,但也感觉限制重重:第一,人在海外,单靠电话访问,无法实地採访;二来,资源不足,团队人手紧张,可以做的新闻有限,深度报导和人物专访等只能搁置;第三,工作量与收入严重不成正比,亦让他感到倦怠。

Stewart感觉,媒体的空白地带很难一时三刻填补。为了讲解城市规划、保育等议题,本土研究社从2020年开始自己运作Podcast或懒人包影片,但影响力有限。

消失的不仅是媒体,而是整个公民社会。“一则新闻报导之后,以前有很多事情可以发生,例如最近说公屋要等6.1年,我们跟进做政策研究,公民社会其他组织也跟进倡议,社工会跟居民反馈这个消息⋯⋯,”Stewart说,现在他这种互动完全消失了──有时是新闻没有被充分报导,有时是报导了但没有反对派去倡议和发酵。

有时候他也会想,现在的工作还能做多久。香港和中国仍有不同的是,前者还没有搭起网路防火牆。“如果锁网锁得太厉害,真的此地不宜久留。”Stewart想着。

等待重获自由的那一天

对不少香港人而言,能不能自由地获取、分享和讨论任何资讯,是一种生活的底线。以前在香港小学教书时,小学老师Janice(化名)习惯教高年级时,将亲中、中立、及民主派的报章摊出来,让他们比较同一议题不同媒体的取态,例如河水汙染、六四悼念等。2020年《国安法》落实后,她再没这样教,她意识到自己在自我审查。

她30多岁,当时是学校中层管理人员,月薪约5万港元(约新台币18万元)。最后,一家四口决定移民加拿大。“过不到(了)自己那一关,”她说。

离开香港前,Janice带走了《苹果日报》25週年特刊,封面写着──“不是最终章”。她亦将《苹果》两次被警方搜报馆后翌日出版的《苹果》报纸头版,装在行李箱,想着以后在他国和小朋友分享香港的故事。

相反地,82岁的张太太早阵子把一箱箱旧报纸全部丢走,她觉得留念也无用,也“不想惹麻烦给下一代”。

她说自己一生也是香港历史的重要一页:父亲当年是广州富商,1948年带着一家26口坐火车逃难来港,父亲说顶多一年半载就能回家,后来共产党把财产全部没收。张太太当时6岁,父亲东山再起不成,去了新界耕田,从此在香港落地生根。

两年前,移民澳洲30多年的女儿问要不要申请移民,张太太一口气拒绝了。新闻自由殒落,媒体创办人、高层都锒铛入狱,张太太就常常去法庭旁听。她还希望等到民主派人士、黎智英等新闻人重获自由的一天。

※本报导为《报导者》与自由亚洲电台(RFA)中文部共同製作。为尊重受访者意愿,文中Nancy、美芬、Janice、Jan为化名。