前言:

近年在社会运动、全球疫情、人口外移等影响下,香港的文化面貌也正在变动。过去台湾与香港互为繁体中文书的海外市场,但近5年来,这片风景悄然变化,愈来愈多台湾出版社开始经营香港路线出版,亦有愈来愈多的创作者落脚台湾。离散的香港人,出版品也在离散。

于是,台湾出版人从承接香港书到自制香港书,香港写作者选择在异乡以书写凝视家乡。我们同时也看见,在台港人与在台出版人如何在台湾建立一个“香港学”的出版基地,持续传递对香港的关注与情感。终有一天,离散不再如此愁苦,让思绪得以沉淀。

主文:

决定移居台湾时,香港学者梁启智花了一年的时间,步行走遍香港254个屋邨,书写下《香港公屋:方格子的呐喊》,他是在屋邨里长大的孩子,那是他跟香港暂别的方式。在台湾落地,是这块土地的新移民了,他寻找租屋时也有个原则:希望捷运四站内能到“飞地”──那是他和好友张洁平经营的独立书店。对他来说,住处或许还不是家。那家在哪儿?或许是他常在新书上题字的:“心安是家。”

在《香港公屋》之前,梁启智在台湾出版过两本书,那是他书写香港的开始。2020年出版的《香港第一课》原本是他在香港教书的课堂教材,成书之后,他以36问系统性论述香港百年来的认同之争、制度变化与挑战,成为许多读者认识香港的入门书,当时香港诚品书店里甚至有整张展桌销售这本书。2024年的现在呢?“已经完全不能想像了,至少是不能公开地卖,”他说。

过去几年,台湾出版市场正在变化,香港成为其中一道锐利的风景,以之为题的书写愈来愈多,社会科学、人文政治、文学小说、生活、饮食、风格、诗集⋯⋯,也有许多香港作者在台湾落地。左岸、春山等出版社有意识地展开香港主题出版,卫城、木马等也陆续出版韩丽珠、沐羽、陈慧、梁莉姿等香港作者作品,香港作者更频频出现在台湾文学奖项上,堆叠出另一股香港文学的时代风貌。

在今年(2024)的台北国际书展上,香港出版社与独立书店再度会师。春山出版社总编辑庄瑞琳观察,这是近年来难得再看到最多香港同业的一年。“这两年,我有一个很强烈的感觉,不管遇到的香港朋友是哪一种政治立场或认同,文化圈里很多人都倾力在做『保存』。那样的保存做得非常细致,就连非常生硬的香港粤语辞典也都卖得动,大家似乎觉得买一本这样的书,就算是放在家里,都是一种支持。”

庄瑞琳就著书堆翻找着香港三联出版的《开雀笼》与《未知的香港粗犷建筑》,前者谈香港养雀文化与雀笼工艺,后者则介绍20组香港粗犷建筑及12位建筑师。“对我来说,这是一种用比较软性的方式来保存香港。再小的题目,都可以变成一本书,等于不断在放大很多记忆,或者渴望凝视那些细节。这个某种程度也在影响台湾的香港出版,例如梁启智的《香港公屋》保留很多香港的细节。”

以书写凝视,用安全的、自己的方式诉说对香港的爱

香港约有200万人口住在公屋,接近全港市民的3成。梁启智也是公屋长大的孩子,他以公屋为观察尺度,记录香港公屋的模样与人们生活的痕迹,也用地理学者的角度从公屋解读香港政治与社会的演变。他谈公屋,但也不只谈公屋。香港不同历史阶段的公屋,都能看见香港政府管制手段的改变,公屋便是政府干预市场、干预土地、干预市民日常生活的一种方法。新书出版后,他很快便发现香港书评几乎不会提到第五章,那是他认为全书最强烈、篇幅也最多的篇章。

在第五章里,梁启智谈公屋的空间与权力,谈选举与社区运作的关系。好比过去的香港区议会选举,公屋是建制派议员最容易打赢的地方,也衍生“蛇斋饼糭”这样形容香港政治现象的特殊用词。过去香港游行或集会多在维多利亚公园和中环发生,北区市民得搭上一个小时的车到香港岛,但2019年时都不一样了,突然间大家都能参与运动了,黄大仙的屋邨放催泪弹,市民冲下楼抵抗,用来盖熄催泪弹的是厨房里的蒸鱼碟;看到手机讯息说邻近屋邨出事了,邻近市民也喊着一起去支援。

“特别是一些年轻人觉得,这是我长大的地方啊,我要保护这个地方,”梁启智有点伤感,“那些认同与感情就这样出来了,19年末,通过区议会选举,这帮素人就出来了还全当选。我最想说的也是这一段,曾经有这样一个小小的机会,可以发挥这份感情的力量。但香港书评人怎么能去谈这一段呢?我也更发现,这本书就真的只能在台湾出版了。”

梁启智现在是中央研究院社会学研究所访问学人、香港主题小组的成员,研究室里堆放着各种香港相关书籍与文件,好比知名的《电影双周刊》,也有香港区议会选举公报。地上还有好些个纸箱,也有成落的香港报纸,梁启智细数着那些成叠成箱的书,那些是来自世界各地的香港记忆,还有大量香港本地社区报与刊物。他正努力收集全世界的“香港”,在海外建构“香港学”。

2014年后,香港出版大量雨伞运动相关书籍;2019年后也有运动相关的摄影及出版品。但2021年后,香港书业对于出版的能与不能之间,隐隐有种难以言说的试探。在香港本地,有性格强烈的老牌出版社停业了,但也有些独立出版诞生了。香港写作者更往小处关注也专注,主题遍及城市、生活、文化与地方,散步、建筑、地景、字体、饮食、职人⋯⋯就连烧卖和鸡蛋仔都有专书出版,还有许多地方史或社区志出版。

“如果你问我为什么?”梁启智有些温柔地开口:“我会说,大家都在找一个安全的方法,去诉说自己对香港的爱。”

离散的香港人、离散的出版品,与台湾编辑的有机连结

香港创作者与出版人没有停下脚步,太有挑战性的不被容许,那就转个方法继续吧,看建筑、谈社区、走街道、道饮食,在香港书市里,这成为一个风潮,也是没办法之下的一个现象。有些香港的出版能量则逐渐位移到台湾,观察台湾与香港两地的出版品,台港之间也有一种隐然的分流。

“香港人在离散,出版品也在离散。”春山总编辑庄瑞琳如此形容,“我们看见香港本地出版如何在政治荒原底下保存自己。对应香港不得不离散的过程,台湾的出版编辑该如何接住这件事?”

庄瑞琳十多年来专注在自制台湾书,不论是科普、文学、历史、社科,几乎都可以发展出本土书籍,她也擅长与学术界和媒体圈合作,从脚下的土地长出作品。2020年,庄瑞琳开始投入自制香港书,第一本便是《香港第一课》。因着不希望抗争记忆被中断的出版动机,后来再有《时代革命》电影访谈录,过去两年人文书市惨澹,没想到这本访谈录带来15,000本的销售成绩。

但这并非常态现象,运动带来的关注终究会消退。

反送中运动至今整整5年了。庄瑞琳观察,香港的研究者和作家非常努力,试图挣脱庞大的且沉重的抗争记忆给绑架。“他们存在很大的动机去凝视香港,因此产生出非常多的书写与创作方式,去回应时代的压迫。”庄瑞琳也坦言,直到出版《香港公屋》,她才感觉自己不是在“救援”香港,“不是因为你们做不了,所以我们来做。而是梁启智是一个很棒的研究者与作者,我们想要出版他的书。”

这两年,庄瑞琳觉得才是回到相对寻常的时刻,回到书与读者间的关系。“这些书写不只是回应香港,而是不论处在哪一种政治体里,这些议题都与我们有关。”她谈起一位朋友,“他写作,也参加过抗争,但他有段时间非常不想被辨识出香港身份,因为人们会带着抗争的遮罩看他,仿佛他有责任去回应这些问题。所以他想要挣脱。这种挣脱不是闭关或切割,而是想用更大的框架或是更普世的探讨,留下这一代人的问题。”

这也让庄瑞琳反复思考,在台湾的香港出版路线到底是什么?对香港的认识,能否不再单一?

于是,台湾出版人像是一块一块地叠砖、慢慢盖出香港学。运动只是触发点,认识香港的起点才开始。

长年关注中国因素的左岸文化在2017年出版的《吊灯里的巨蟒》里首次触及香港议题,同年再出版徐承恩的《香港,郁躁的家邦》。左岸总编辑黄秀如曾撰文描述这段故事:“香港经验早就在那里,我们只是太关注自己,没有意识到香港有多重要。上天给左岸一个补课的机会。”接下来的7年间,左岸陆续出版13本香港议题出版品,“香港”已确实成为左岸的出版路线。

对黄秀如来说,持续出版香港,也是一种抵抗极权的方式。

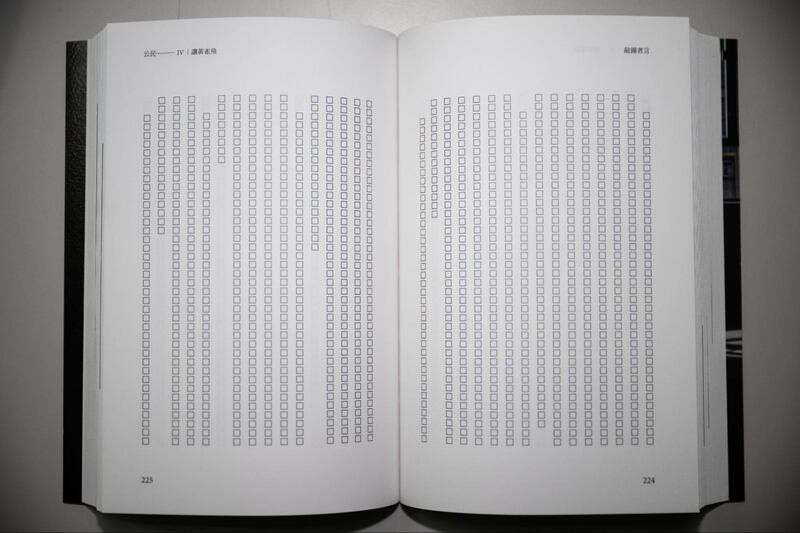

16,000个空白格子,“每个格子都是一张白纸呢”

去年11月,左岸文化出版《敲钟者言:朱耀明牧师回忆录》,由占中三子之一的朱耀明牧师口述。书中有个极为奇妙的篇章名为〈让黄雀飞〉,里头共有16,000多个空格,乍看像是整个章节都印坏了。那些地方原本是有文字的,是经过朱耀明口述、作者写作、编辑编修后的完稿,只是那是不能被看见的完稿。编辑与美编来回讨论多次,想过整面空白,也想过全部上黑条,就是没想过整篇拿掉。

谈及编辑过程,黄秀如也有种种的“不能说”:“这本书一波三折,最初我被接触的时候是2022年,那个时候作者来找我⋯⋯妳知道我不能说作者是⋯⋯还有运动者的名字不能讲,谁在香港帮我们卖书也不能讲⋯⋯。总之,作者来找我说这本书很不好写,因为需要顾虑非常多,他们不知道该如何出版,朱耀明牧师也很犹豫,怕写出来之后会影响到还在进行的审判,这些文字就会变成证据。”

黄秀如记得自己是这样说服朱耀明的:“你没有写就没有,对,没写就没有。”没有,就是该被记得的事情会消失了。整页空白不行、黑条也不好看,美编再献策:“不然用格子?”于是,那个篇章留下了16,000格原本该有文字的空白。其时,中国白纸运动就要届满一周年,朱耀明看了非常安慰,“他说,每个格子都是一张白纸呢。”或许是想起朱耀明的那句话,黄秀如语调也激动起来:“或许等到香港光复那一天,我们就可以把文字放回去了。”

7年来持续出版香港,左岸文化销量最好的两本书是2020年出版的《烈火黑潮》与《反抗的共同体》,分别都接近9,000本。距离运动已近5年,销售速度慢了下来,但从来没有间断,“从出版的角度来说,比起短时间因为议题而大卖,一直有人买是更加理想的,代表一直有新的读者。”但读者对于不断描述运动也会疲惫,此刻回头谈历史,则可能提供一个更结构性的入口,好比《敲钟者言》虽属于个人史,出版未满半年,销量已逾3,000本。

黄秀如坦言,左岸的香港作者许多是不得不“被”站出来,“他们常常是很早就开始对香港的事情发声,多是离开的人,也可能都是黑名单上的人。我们踩着那个红线,作者也会为替他们往来的人和听讲的人想很多。”于是,有的新书出版只能成为内部讨论会,公开场合如何避免被共谍记录,也成为必须思考的细节。“我们在做的事情就是设法让这件事被顺利传递,但又可以保护他们,所以擦边球是一定要做的事情啊!我们每天都在练习怎么投擦边球。”

对于香港在台湾作为一种出版路线,有些样貌正在成形。黄秀如观察,“在我们出版人的想像的共同体里,真的会发现台湾出了非常多的香港议题书。不同的出版社有不同的编辑,每个人有自己关注的线,去做他能做也想做的事。”庄瑞琳也认为,过去台湾与香港的书市彼此互为海外市场、各有出版脉络,但近10年来,香港与中国、与台湾、与世界的距离剧烈变化,愈来愈多香港创作者选择以台湾为基地,也明显影响港台出版互动。

庄瑞琳说,这是很大的变动,电影、文学、学术工作者等等,会去补白很多台湾原本发展不出来的东西,他们透过创作与出版加入台湾的市场竞争,会带来满多好的影响与刺激。于是,有台湾出版人从零开始挖掘香港作者,有人持续关注西方与中国的香港议题作者,也有人从香港年轻的文学家与漫画家着手,透过不同出版社与关注路线的编辑,让“香港学”有机地镶嵌进台湾书市。

香港文学在台湾的新风景

台湾另一片特殊的香港风景是文学。台港文学交流频繁,西西、钟晓阳、董启章等香港作家的作品也在台湾出版,是读者相当熟悉的身影。但摊开这两年台湾的文学与图书奖,名单更“香港”了。香港作家陈慧以《弟弟》获得2023台湾文学金典奖,韩丽珠的《黑日》、沐羽的《烟街》与谭剑的《姓司武的都得死》都陆续获得台北国际书展奖项,与《烟街》同一年入围的还包括梁莉姿的《日常运动》。

我们与作家梁莉姿和木马文化主编何冠龙约在书店碰面,得知梁莉姿的《日常运动》即将有英译版,第一本书就售出海外英文版权,这让九〇后作者与八〇后编辑感到振奋。《日常运动》以10则虚构短篇小说描绘2019年的香港与一个世代的群像,有投入者也有旁观者,当日常与运动绞缠在一起,那些经历的希望、失望与绝望,如同书腰引述的:“伤口被声嘶力竭的呐喊声盖过,挟回日常,假装如此依然很好般继续生活”。

29岁的梁莉姿中学时开始写作,台湾是她向往出书的地方,“我们这代写作者都有仰望着的对象,像董启章、韩丽珠、谢晓虹⋯⋯,能在台湾得文学奖或出书,好像是香港写作前途的指标性意义。”看着台湾的文学出版社,她也总想着:“如果有一天我们可以在那边出书有多棒啊!”她记得自己约莫在2017年时就想到台湾求学写作,彼时是希望感受台湾的创作氛围;后运动时期,意义又复杂了一点。2021年中后,香港的创作空间急速萎缩,曾有出版社找她出《日常运动》,但内容必须要修订。

也是那一年,她申请到台湾读硕班,在疫情之中飞抵台,直接登上防疫计程车,在夜里一路往花莲奔驰。物理上与香港拉开了距离,梁莉姿继续着原本在香港已无以为继的文字,在异地书写故乡。来到台湾的第一天,她在Facebook写下:“我想继续写。我想写。我想继续写,所以我来到这里。⋯⋯各种疑虑痛苦不安,都最最伤害书写本身。我的写作向我自己负责。那就是值得。”在台湾,她入围台北文学奖年金,陆续出版《日常运动》与《树的忧郁》,又以〈仅存者手记〉获得台积电文学赏。

梁莉姿的编辑是何冠龙。梁莉姿在《日常运动》后记里提及签书约前的两人对话,因出版合约写着“如有需要,出版社有权要求更改书稿内容或字眼”,她问编辑:“我的书稿里有很多『敏感』部分及字眼,我想知道,若届时出版社要求修订,而我坚决拒绝,是可以的吗?”梁莉姿感觉编辑在对话匣里静默片刻,一瞬间让她忧心自己是否成为了麻烦的作者?随后收到回覆:“不好意思,我刚想了很久,我不太明白『敏感』的定义是什么?我不太知道什么是不能出版的。”

何冠龙是八〇后的编辑,他经手的香港作者包括以《弟弟》获得台湾文学金典奖的陈慧,以及沐羽、梁莉姿和苏朗欣3位九〇后的新锐香港作者。算一算,两年内他共做了7本香港文学书,也被视为关注香港的新一代台湾编辑,我们好奇何冠龙是否有意识地经营香港文学?他的回应也直白:“其实我在做这些书的时候,心中没有预设是在做香港文学,比较多的是我在做一本很好看的小说、一本很好看的书,希望台湾读者会喜欢。”

同样经过运动,但相对于香港,台湾在太阳花学运后并未诞生太多文学性的运动书写。何冠龙对此也感到疑惑,“太阳花运动后,社科书很多,但文学创作就相对比较少。为什么这么多人经历过运动,可是没有人试图用文学形式去表现这件事?”但出版《树的忧郁》时,曾有其他写作者在新书发表会上分享回馈,“《日常运动》和《树的忧郁》启发了他,他想要去写自己的318太阳花学运经验。”文学互相扰动了,这让何冠龙感觉到作为编辑的快乐与骄傲。

如何落地,如何记忆,如何坚持

近5年离港的人超过20多万,香港像进入一个离散的时代。文化人在离散,出版品也在离散,但隐隐也带来新的能量。

梁启智是地理学者,来到台湾那年是疫情期间,他记得自己隔离结束后与Matters创办人张洁平见面,张洁平跟他约在当时已结束营运的意念书店碰面。“我到书店时,整间店是空的,洁平就站在店的中间,回头望着我说『啊,我把这个店顶下来了』。”梁启智的下一句话是:“那我可以入股吗?”于是,这是他来到台湾后第一件做的事,成为飞地书店经营者之一。

梁启智后来再四处问台湾朋友的意见,人人都要他冷静,开书店可不容易,但他们还是做了。如今飞地刚过两周年生日,去年开始损益两平,成为许多读者会朝圣的书店,也是许多台港作品举办新书活动的热门地点。“飞地,原本就是一个地理学的名词,我觉得有一个物理空间,让各种讨论可以发生,让大家见到对方是很重要的。”他们将飞地的英文店名命名为nowhere,意思是“无所不在”。

梁启智说起他的台湾生活,“我一个移民,一个人在台湾,我是可以一整天都不跟人说话的,吃东西也叫外卖,很快就成为独居老人。书店对我来说是非常非常重要的事,它让我有一个地方可以停留。”飞地角落有个贴着梁启智照片的书柜,那是他挑出的认识香港的50本书单。我们访谈书店工作伙伴,她们告诉我,梁启智常在夜里路过书店,有时只是看看、有时带来零食,他最喜欢香港带回来的芒果软糖,进店里时也定会解解嘴馋。

我想起梁启智在《香港公屋》书里给我的题字写着:“心安是家。”四个字既轻也重,是如斯领他走完香港254条屋邨的吗?“2019年以后,很多感受不知道怎么说出来,走路是我表达的方式。通过走路去表达我对香港的爱,因为我找不到其他的方法,不知道怎么说话⋯⋯那就走一遍吧。以后我有机会见到另外一个也是对香港有感情但不能表达的人,我最起码可以跟他说,我到过你的家,我到过你成长的地方。”

梁启智也在后记写下:“走遍全港大小屋邨之后,我得到的最大感应,大概就是黄伟文笔下那位少年的躁动:说话很难,但还是要想办法说话。毕竟无论是在或不在屋邨,在或不在香港,如何让自己继续说下去,如何让更多人能够说下去,应是我们既生为人的功课。”

港人用他们的方式在回应离散。

黄秀如给我们一个小结,离散族群正在展开他们的书写,包括香港的记忆、香港的人、香港过去的生活、香港的历史,也会有他们对于新故乡与新生活的描述。“离散后,也会落地了,每个人落地的状况不太一样,正因为不一样,文学就会有很多不同的写法,其他社会学等等的研究也是。慢慢的,它就会变成真正的一门学问,离散的香港人们如何适应、如何落地、如何记忆,也如何坚持。”

※ 本报导为《报导者》与自由亚洲电台( RFA )中文部共同制作。