2019年联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)的两份报告,首度点名台湾的跨国犯罪组织在亚太运毒链中占有重要角色;同一年,美国缉毒局(DEA)首度派遣人员驻台。而过去三年间,日本、韩国、印度尼西亚都出现由台湾人走私安非他命的重大案件。

自金三角、中南半岛,再到东南亚、台湾和东北亚,这4千多公里的安非他命“长征”路径,究竟是怎么展开?从制毒师傅、雇用亡命之徒和失业渔工、以幽灵渔船运至各国、开拓市场和销售……中国人、台湾人、华人怎么共同串起东南亚国家的运毒枢纽?特别在印度尼西亚这个国家,外国运毒者的死囚,台湾人就占了六分之一。

COVID-19疫情虽有些许降温,但过去的经验显示,为了生计,失业的船员和渔工反容易遭贩毒集团吸收,成为海上运毒的便利工具。另一波运输毒品的高峰很可能才要开始。

根据联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)年度毒品报告的数据显示,2013年亚太的安毒市场有150亿美元,到了2019年则是暴升至610亿美元,成长近4倍。

2014年,是亚太地区安毒巨大改变的一年,也是失控的一年。

2014年以前,中国广东省沿海地区的博社村里,几乎是全村人力都在制毒、贩毒,被戏称为“制毒村”。2014年初,中国官方动用3千多名警力,一举剿灭此村。

制毒村被消灭之后,逐利的贩毒集团逐渐转往一个周遭国家力量无法企及的地点,也就是长年遭到地方反抗军把持的缅甸掸邦山中。“那是一个没有风险的地方,你爱做多少就做多少,几百公斤、几吨的量都出得来……等于是有当地政府(地方反抗军)保护你。现在的状况比在中国大陆更严重,产制等于是无法可管。”在台湾调查局主责查缉毒品超过20年的前毒防处处长、今年刚转任为毒防处研究委员单培祥,点出了这个关键性的改变,而这个改变也让整个亚太毒品的市场,出现翻转。

以往安毒生产地聚集在中国广东沿海村落,运输都是以一次几十或上百公斤为主,在商船的货柜中夹藏毒品,销往目的国台湾、韩国、日本等地;因距离较近,往来次数较频繁。但随着制毒大本营转到掸邦山区,出海的路途从近百公里一下增加到上千公里,遥远的距离让运毒风险徒增,毒枭们因此想尽办法提高制毒产量来吸收被抓的风险,这导致近几年亚洲毒品走私的数量,很快上升到以“公吨”为单位来计算。

跨境走私演变为“千里长征”后,贩毒集团利用中南半岛松散的法治、以行贿打通关,安毒顺着海路被送往大洋洲及东北亚等目标国。在这条毒品的千里长征之路里,有香港人、中国人、泰国人、大马人、日本人、缅甸人的参与;但其中,台湾人的“贡献”却是不可小觑。

2019年11月底,台湾专责查缉国内外毒品犯罪的刑事局侦三队大队长萧瑞豪与毒缉中心主任卢俊宏等人,特地来到泰国、缅甸与寮国的交界地区“金三角”(Golden Triangle)与当地缉毒单位交流。一行人走遍泰缅边界,最后脚步停在泰国领土中的长山木地区,他们朝着缅甸方向几公里远的一处小村落望去,据传那里就是安毒从掸邦运出境内的必经之路。详细摸索山谷和道路走向,是因为这趟考察,他们想尽办法要解答一个问题:“频繁的亚太毒品走私过程里,台湾人扮演什么角色?”

UNODC:“台湾贩毒集团在金三角(掸邦)扮演重要角色”

2019年的3月与7月, UNODC在东南亚总部—泰国曼谷办公室分别发布两份报告:〈东亚与东南亚合成毒品报告〉(Synthetic Drugs in East and South-East Asia)、〈东南亚跨国组织犯罪:演变、成长和影响〉(Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact),皆点名“台湾跨国犯罪组织(TOC)”在这个区域的毒品贩运链中占有“重要角色”。

但这个“重要角色”(Significant role)是指什么?为了进一步理解台湾被点名的背后,《报导者》联系了3个月,终于越洋采访到撰写报告的UNODC研究员之一的沈仁植(Sim Inshik)。

韩国裔的沈仁植透过视讯受访,他曾服役于韩国海军情报单位,在UNODC已工作7年,经常飞到北京、东京等地交换情报,对亚太贩毒体系有相当程度的了解。在报告中,他代表UNODC首次点名台湾。对此,沈仁植解释,虽然在掸邦制作安毒的制毒师来自各地,但台湾籍的制毒师有纯良的技术,让他们成为亚太安毒供应链里的要角。

实际例子也说明了沈仁植的想法。2015年,数辆载着25公吨安毒前驱药物麻黄碱的卡车,在泰国与缅甸掸邦边境被查获,3位台湾籍制毒师傅也在车队之中,这是缅甸官方首次发现台湾贩毒组织涉入掸邦的毒品制造与运输。

不只是制毒师,台湾人也扮演精明的“交通”(行话,即毒品运输者)。

5年来,台湾贩毒集团也一次次在各国打破当地纪录:2016年台湾籍嫌犯运送600公斤安非他命进入冲绳遭到逮捕,成为日本当时破获毒品数量最高纪录;2018年,韩国警方在仁川破获的安毒贩运也再度刷新纪录,循线追踪之后发现,同样是台湾贩毒组织所为。

而在印度尼西亚,2017年2月到2018年7月,警方连续破获两起超过1,000公斤的安非他命走私至印度尼西亚的纪录,这两起案件都跟台湾人有关。目前外国人因为运毒到印度尼西亚而被囚处死刑的人数共有123人,台湾人就有21位,占了总数的六分之一。印度尼西亚国家缉毒局主任威纳科(Heru Winarko)在接受专访时还表示,“运毒进来的,都是台湾人跟台湾渔船。”

印度尼西亚监狱中的台湾死囚

走进印度尼西亚巴淡岛上的Rutan Barelang监狱,热辣辣的阳光将铁栏杆烤得火热,嗡嗡作响的电风扇意兴阑珊地摆着头,企图吹走荷枪实弹狱警身上的燥热。人满为患的印度尼西亚监狱,超出可收容数的两倍。露天的会客厅里,多数人席地而坐,前来探监的家属们拼命地搧着扇子,几位受刑人充当杂役忙进忙出,印度尼西亚语交谈是这里的常态,但在这个有如市场般嘈杂的会客室里,隐约可以听到几句台语。原来在这座小岛上的监狱里,关了4位台湾籍受刑人。

他们年龄在40、50岁上下,有屏东东港人也有高雄人,有的跑过船当渔夫、有的则是船长。他们还有另一个相同之处:都是运毒来印度尼西亚被捕、判处极刑的死囚。

2018年2月,东南亚马六甲海峡附近,一艘印度尼西亚海军舰艇疾驶而过,划破了原本平静的海面,舰艇上的军官用扩音器要求船尾挂着新加坡国旗的渔船“日出荣耀号”(Sunrise Glory)停船受检。军舰靠近、几名武装军人跳上渔船以压制4名船员,将渔船引擎熄火。

经过搜索之后,军人发现这艘船假冒新加坡船籍,“日出荣耀号”也不是合法登记的船名。几经确认,印度尼西亚海军发现这艘船曾在2017年于澳洲西岸运毒,当时印度尼西亚与台湾组成的跨国项目小组曾试图拦截,不幸让它侥幸溜走。

消失一段时间后,这艘渔船2018年再度出现在跨国项目小组的雷达上。虽然渔船在船尾挂上新加坡国旗掩人耳目,但船身跟许多特征都跟项目小组追踪已久的渔船相似。这一回,海军登船检查,发现渔船的真实身分,正是他们追踪的台籍船,一艘不到百吨的CT4渔船:“顺得满66号”。

家属出钱出力想救人,却无功而返

4位台湾人被逮捕之后,全部被关在巴淡岛上的这所监狱里。面对死刑的压力,来自屏东东港镇、54岁的谢来福,用自己仅存的钱打电话回东港家中求援,希望亲人可以找方法帮助他。

从印度尼西亚巴淡岛到屏东东港,越洋将近3,000公里,谢来福的胞弟阿瑞在2018年案发后共接了哥哥4、5次的来电,说的是要弟弟帮他找媒体、找外交部帮忙。50岁出头在海产店工作的阿瑞谈起哥哥,对自己的无能为力感到无奈与失落。

“他不是坏人,他只是想要赚钱孝顺妈妈,让妈妈比较好过而已,”阿瑞口中的哥哥谢来福,从年轻的时候就喜欢到处做生意,想赚大钱,做过“放台仔”(台语:经营赌博电玩)、开槟榔摊跟卡拉OK,也曾短暂捕过鱼。阿瑞也坦言,因为哥哥交往的朋友复杂,让哥哥曾背上几件刑事案件。

从此之后,谢来福的人生就一直不稳定,不断进出监狱,跟家人的关系也开始疏远。

“他回家像是捡到的,出去像是失踪了一样,”阿瑞说,谢来福面对家人,心中应该有一点自卑,因为兄弟姊妹都成家立业了,只有他还住在领有视障手册的妈妈家。也因为这样,谢来福比任何兄妹更希望能赚钱、衣锦还乡,让妈妈为他骄傲。

阿瑞记得2018年那一年过年,谢来福跟家人说他要去跑船,回来就可以让母亲过上好日子。但是这个承诺,无法实现。

“要死也要死在台湾。”阿瑞为了不让哥哥命丧异乡,找过外交部跟警政署帮忙,但没有下文。顺得满66号的案件去年初二审判决出炉,船上的4位台湾犯人:谢来福以及他的国中同学、负责开船的陈金顿,加上船长陈忠男、打杂的黄庆安,全部被判处死刑。

没有任何办法的阿瑞,现在期待三审出现奇迹。

像谢来福试图挽回命运、想活下来的台湾死囚,通常他们与他们的家人,会穷尽方法,散尽家财,但无功而返。

一位不愿具名的安毒使用者告诉我们,曾有一位朋友因为运毒至印度尼西亚被捕,也被判了死刑。当时有几位陌生掮客越洋打电话到朋友家中,宣称可以帮助被囚禁的亲人,但需要钱打通关(贿赂)。这些家人为了要救人,卖掉了3栋房子,人还是救不回。

印度尼西亚政府硬起来,掮客仍见缝插针

看准了囚犯家人的焦急与迫切,印度尼西亚存在一群专门为台湾死囚打官司的华人律师,他们的话术,经常把家属骗得团团转。只是面对印度尼西亚总统佐科威(Joko Widodo)强硬的扫毒态度,外国运毒贩要被引渡回国或是在当地减刑,难如登天。

印度尼西亚政府从2015年开始,为执法单位添购武器装备,2016年则开始了类似菲律宾总统杜特蒂(Rodrigo Duterte)掀起强硬的反毒战争。“态度要硬起来,尤其对拒捕的外国毒贩不要手下留情,直接开枪射他,我们现在面临着紧急毒品危机。”佐科威在2017年7月在公开场合指示警方,不要担心会引发外交事件,放手去做。

而台湾的贩毒集团,就是印度尼西亚警方强打的目标之一。

从2014年到2018年的4年内,印度尼西亚警方在缉毒的过程中,光是台湾籍的嫌犯就被击毙6名。到2020年初为止,印度尼西亚总共有123位因毒品而遭判死刑的外国人,其中21位是台湾人,占了六分之一。

此次与《报导者》合作的印度尼西亚调查媒体《Tempo》,其主跑社会新闻的记者普洛莫(Wayan Agus Purnomo)认为,虽然印度尼西亚的司法系统腐败,官员经常被收买、贿赂,让监狱里可以带手机打电话,只要有钱,可以便宜行事,但运毒的外国死刑犯都是受到舆论瞩目的大新闻,这样的案件几乎难以靠金钱扭转判决。

死刑的威胁如此明显,为什么包括台湾人在内的跨国贩毒集团,仍争先恐后进入印度尼西亚?

为了暴利,亚洲毒枭不放弃印度尼西亚市场与枢纽地位

人口多达2亿6千万的印度尼西亚近年来经济起飞,经济结构从以往的农渔业转变成为工业、服务业为主,中产阶级人口增加。印度尼西亚2000年从亚洲金融海啸中恢复以后,每年的GDP成长都在5%以上,与台湾在1980、1990年代经济起飞时,因为社会结构改变而掀起的安非他命狂潮,有些许相似之处(注)。

注:台湾在1980年代掀起了一波安非他命滥用的热潮。因为台湾当时出口加工业以劳力密集产业为主,工人必须长时间工作,而安非他命有强大的提神、兴奋效果;加上中产阶级出现,消费力上升,进而导致使用安非他命成为了当时人们的选项之一。

根据印度尼西亚官方2018年公布的数字,印度尼西亚总共有600万的用毒人口、其中未成年人占了160万;平均每天有37人因为用毒而死亡。除了城市里的中产阶级会花钱买毒品,安毒也被输入郊区的村落,甚至国、高中生也开始吸食毒品。

为了抢攻印度尼西亚新兴毒品市场,这些年,跨国贩毒集团抢进这里,而台湾则一直有人利用渔船运毒。尤其是2017年7月以及2018年2月不到一年的时间里,印度尼西亚警方就破获了两起超过1,000公斤的安毒走私案,打破印度尼西亚有史以来破获量的纪录,而这两起案件都跟台湾人有关。

印度尼西亚幅员广阔,海岸线总长度达54,000多公里,世界排名第二,比俄罗斯、澳洲都来得长;全国由17,000多个岛屿所组成,只有6,000多个岛屿有人居住,超过万座无人岛的数量,让印度尼西亚海防无法负荷。运毒渔船会在岛屿间穿梭,躲避查缉,再找寻合适的上岸地点。

他们把毒往印度尼西亚输送,是因为暴利。

根据UNODC的统计,安毒生产地缅甸的安毒价格1公克只要不到10美元,而同样1公克,在印度尼西亚售价卖到100美元以上。在印度尼西亚东南方的澳洲跟新西兰,这两个国家的安非他命单价在1公克500美元以上。对于贩毒集团而言,从缅甸产地出来后,将毒品输入印度尼西亚;又或把船再往东南进入澳洲、新西兰,获取更高的利润。

高利润,让亚洲贩毒集团都看上了这条毒品贩运路线。其中,让这个毒品物流系统持续运作的关键角色之一,就是台湾的渔船、渔民,和一群底层的中年男性。

印度尼西亚缉毒局主任:虽是小角色,运毒进来的都是台湾人跟台湾渔船

印度尼西亚国家缉毒局主任威纳科接受《报导者》合作伙伴《Tempo》采访时指出:“虽然毒品不是从台湾来的,源头来自缅甸,但是都是台湾人跟台湾渔船运进来的。”不过威纳科补充表示,他知道这些被逮捕的台湾人不是贩毒集团的要角,只是些小角色。

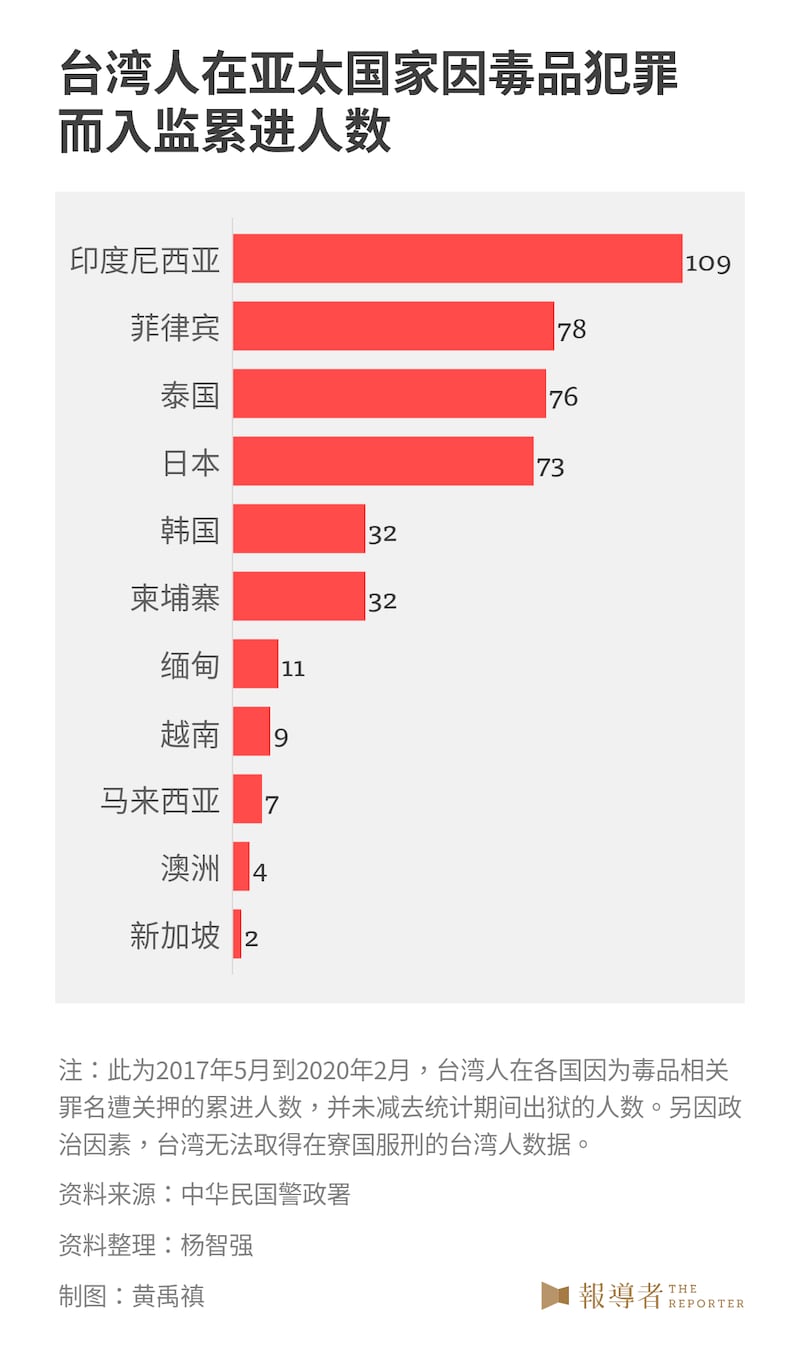

因毒品案件被关押在东南亚各国的台湾人,也以在印度尼西亚的人数最多,从2017年5月到2020年2月,台湾人被关在印度尼西亚监狱里的累进人数共有109位(注:并未减去统计期间出狱的人数)。但多数被囚者不是毒品链的最上游和关键角色,出资者、制造者仍逍遥法外。

在东南亚国家驻点超过12年,前任台湾警政署驻印度尼西亚警务秘书李坚志在印度尼西亚期间,紧密地与印度尼西亚国家缉毒署合作,除了提供了许多珍贵情资,也亲自参与实际侦查,让顺得满66号等运毒船能够被破获。李坚志目前转任至新加坡,他在接受《报导者》越洋采访时表示,相较于出钱的金主还有背后运筹帷幄的操盘手,这群被贩毒组织称为"交通"的走私运毒者,主要是负责开船,到定点搬货、出人力,在贩运集团里的角色并不大。

远洋渔业没落,渔人易被利诱

根据加拿大国际组织Ecotrust在2020年6月公布的最新报告〈毒品渔船:全球渔业与毒品走私〉(Narco-Fish: Global fisheries and drug trafficking)显示,2010年到2017年这8年以来,被利用在毒品走私的渔船数量翻了3倍。其中,东南亚地区海域,与地中海、印度洋并列为破获渔船毒品走私数量前三名。这份研究指出,会出现这样的状况,最主要是因为远洋渔业衰弱,以及政府并没有及时对产业伸出援手。

因远洋渔业景况不佳,财务出现困难,以往从事渔捞工作者开始被利诱,或变卖渔船,甚至有人加入了毒品运输链里当了“交通”。

“我知道小琉球有几位船长有在帮人运毒,其实这些大家都知道,只是不说而已,”台湾屏东县小琉球乡的前任县议员洪慈綪长时间来往小琉球与东港,她认为渔民为挣一口饭吃,有时候虽然知道雇用自己的老板可能是表面上用合法(渔业捕捞)来掩饰非法(贩运毒品),但受雇者为了餬口,也不会多问。

航道上密布的运毒物流

“这是一个物流系统,不是抓到一次、两次就可以瓦解贩毒集团……它是一个供应链,哪里断链就马上补充,”多次进到监狱与运毒渔工和船员谈话和录口供的李坚志说,贩毒集团除了会将渔船船身改名、挂上不同国籍的国旗,也会时常买卖船只,让各国警方不知道该追哪一艘船;有的集团旗下多达7艘船,交换运用。他说,航道上行驶的不会一直是同一艘船,而且会经常变换航道。

以合法掩盖非法的运毒船,使得各国政府的渔船监控系统(Vessel Monitoring System, VMS),也不总能追踪到渔船位置。

以顺得满66号为例,因渔船船位回报器故障等理由未回报,台湾的渔业署在2017年8月对该船裁罚了4次共新台币330万元的罚金。2018年4月也因未装设船位回报器,渔业署对其裁罚新台币1200万元,并废止其渔业执照。

台湾渔业署远洋组技正戴仲君受访时表示,顺得满66号目前只付了不到百万元的罚金,其他罚款已责请法务部进行强制执行,锁定船公司拥有者进行财产冻结。《报导者》追问这艘船登记的负责人吕东锦下落,却得知此人在事发后已“跑路”。

我们进一步追问渔业署,像顺得满66号这样连续2年被裁罚,渔业署是否能从不法历程中特别加强监管,或进一步了解渔船被滥用为犯罪交通工具的风险?戴仲君说,“我们(渔业署)这边管理的比较是渔船是否在规定的区域捕鱼、捕获的鱼种是不是符合规定。毒品这部分应该是海巡署、调查局会比我们清楚。”

因贪而起的复杂利益,让贩毒集团控制着船东、船主、渔工,负责运输链里的“交通”。船员和渔工们的手法通常是这样的:由“子船”把毒品从缅甸港口运到公海的某处,把毒品以GPS浮标定位之后浮在海面下;接着,公海上的“母船”循着坐标到定点将毒品捞上船,再前往目的国印度尼西亚或澳洲等国家附近的公海,以同样的方式将毒品设定坐标丢在定点;最后,另一艘从目的国出来的“子船”打捞毒品,运入目的国内。

这种方法让船与船之间并不会有不必要的互动,保证运输时母船与子船互不相识,即便有船只被执法单位逮住,能够透露的讯息也相当有限。

同样也是从2014年到2018年在印度尼西亚驻守的台湾调查局法务秘书林海洋接受《报导者》访问时,举了另一个案例。2017年7月他在追捕另一艘船只“流浪者号”(Wanderlust)时,就在船上发现其他国家的国旗。这些运毒的渔船会在船上准备数个Logo、各国国旗、甚至伪造不同船籍资料,有时在船身上漆上不同国籍的船名,随时准备变更涂装,掩人耳目。

这就是为什么印度尼西亚与台湾的专案小组2017年在澳洲西岸发现顺得满66号时,却让它从自己的眼皮下溜走。“你记得马航的MH370吗?这架大型客机在失事后,直到现在都还找不到,”林海洋说,飞机都找不到了,更何况是要在大海里找一艘小渔船,有时候真的比大海捞针还要难。

台湾与印度尼西亚警调间的半官方合作

近年来,台湾人涉入的跨境贩毒集团利用运毒船到印度尼西亚的数量增加,警政署从2007年就派驻一位警务秘书在印度尼西亚;而调查局也从2014年开始,派出一位法务秘书驻点,跟印度尼西亚警调合作。但也因为台湾在地缘政治上受制于中国,让台湾警调执法时不易施展。

“我们要在没有执法权的地方,创造执法空间,”李坚志指出,虽然台湾在印度尼西亚没有执法权、没有司法互助协议,甚至连基本的共同打击犯罪协议都没有签署,难以执行共同调查取证,但他认为,若得到印度尼西亚高层的默许,建立默契与信任,其实台印在打击犯罪上,仍可能有类似半官方的合作。

李坚志在2015年与印度尼西亚警调共同破获了共96人的跨国诈骗案,又在2017年跟2018年的“流浪者号”与“顺得满66号”的毒品走私案中提供大力协助,获得印度尼西亚警调高层相当的信任。

因为受到信赖,当时李坚志甚至能"调动"一支印度尼西亚官方授权的执法小队,让他可以"指挥"这支小队进行搜索、跟监等行动(注)。但获得驻在国的信任,随之而来是破案的责任。

注:李坚志当时是以顾问的角色,随同印度尼西亚执法单位在攻坚/查缉的现场,提供其办案见解和执法建议,并没有直接司法指挥权。

印度尼西亚警调通常没有准确情报,不敢随意拦检。因此当李坚志获得情报时,必须仔细查核,确认具有一定的可信度,才会要求印度尼西亚警调出动。“有些商船被你拦下来停个几小时,损失的金额就是几百万起跳,”李坚志说,驻外人员得是胆大、心细且有办案经验的资深警调人员,否则不会轻易外派。

除了政治上的因素,台湾与国际合作缉毒的工作仍有许多困难需要克服。例如在一些执法松散的国家里,外国警调单位介入当地的司法系统,有时候吃力不讨好。

一位不愿具名的台湾驻外人员指出,在印度尼西亚、泰国等国家,贩毒集团早就打点好地方执法单位、留下买路财,"某些国家最大的帮派就是警察。"另一位长年研究东南亚犯罪的台湾资深警调人员指出,贩毒集团不需要跟当地帮派合作,只要跟政府单位合作、分给他们一杯羹,毒品就可以顺利入境。

在政府的执法决心下,他们还有侥幸的空间吗?

“真的会让人们停止贩毒不是因为重刑,而是执法的决心,”在台湾调查局主责查缉毒品超过20年的单培祥认为,空有严刑峻法、但执法时漏洞百出,对毒贩来说并不会有吓阻作用。

在印度尼西亚,只要贩运超过5公克的安非他命,最高罚则就是死刑,但运毒者被贩毒集团吸收后,为了几十万元的酬劳,就带着侥幸满载毒品而来。印度尼西亚政府上次对外国囚犯执行死刑是在2016年,不顾澳洲政府反对,枪决了2位由澳洲运毒入印度尼西亚的澳洲国民。

目前流浪者号的8名死刑犯在2018年4月一审时全被判处死刑,同年9月二审时,印度尼西亚高等法院驳回上诉,维持8人的死刑判决。而顺得满66号的4位,在一审时,除了转作污点证人的黄庆安被判处无期徒刑,而谢来福等3人皆为死刑;但在去年初二审时,又被改判4位全部死刑。目前顺德满66号的4位嫌犯坚持上诉,死囚仍抱着一丝活下来的希望。

至今,谢来福的家人还没有跟视障的母亲告知谢来福的去向,他们跟母亲谎称谢来福出国工作,还有好一阵子才会回台湾。他们不晓得,这个谎言必须维持多久。家中一角还有一张谢来福在离家前与母亲拍的合照,照片里,他的笑容自信满满。

※本报导为《报导者》与自由亚洲电台(RFA)中文部共同制作。