2019年年末,反送中运动踏入尾声之际,民间也有另一场草根阶级的抗争悄然发生。寒冬12月的下午,一场毫无徵兆的防暴警察行动,将数十位无家者的家当强行清走;御寒的被铺、亲人遗照,一一被扔进垃圾车内。相似的清场事件在香港并非首例,无家者遭执法部门粗暴对待,已成为电影《浊水漂流》的蓝本。

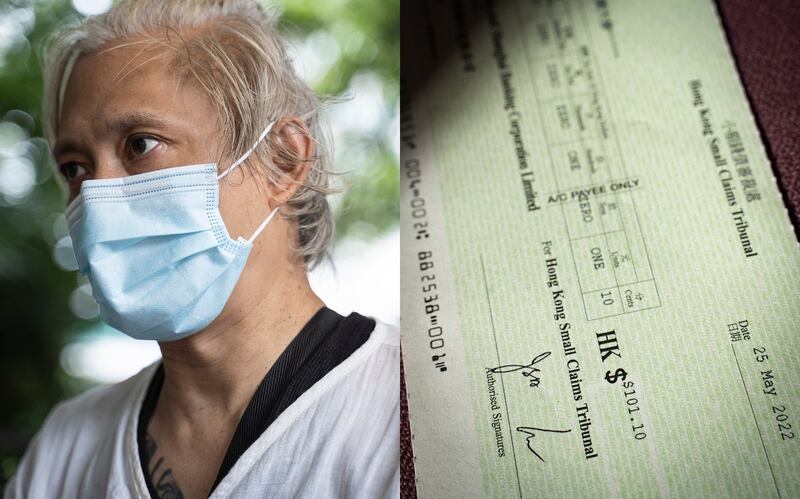

这次,在社工协助下,迎来历史上第一次无家者亲自在法庭上与政府代表对薄公堂,漫长的诉讼持续整整2年,一直到2022年8月才尘埃落定,街友们最终收到的,是一张让人尴尬的支票,赔偿金额为101.1港币。

这不是陈大发第一次站在香港法庭上。他今年45岁,一头白发就是第一次吃官司后长出来的,当时他十几岁,被控刑事罪名。“以前自己做错事,不敢大声和法官说话,这次不同,我们没有做错事啊。”大发说,今天他是一名原告,控诉的是香港政府。

案件缘于2019年的冬天,在物是人非的香港,如今回想已觉久远。但大发记得非常清楚:2019年12月21日下午3点半,十几个戴着头盔、手持盾牌的防暴警察联同清洁工和康乐及文化事务署(简称康文署)职员,一行近40人突然来到深水埗通州街公园,在这裡,大发与将近70名无家者已露宿多年。

“限你3分钟内将你的床消失!”大发记得警察喊道,他们所指的床,是街友铺在地上的床垫。大发患有腿疾,靠轮椅出行,他问警察,“消失是不是指离开公园范围?”警察回“是。”他连忙一手滑动轮椅,一手拉着床垫离开,才走一半,下意识回头却发现留在原地的红白蓝袋被扔进了手推垃圾车。红白蓝袋裡装的是大发所有家当,他高喊不要扔,但警察已划定警戒线,喝令不准任何人进入。

最终,被清理的无家者物品装满了整整12辆垃圾车。半年后,大发和13名街友在社工协助下决定一起告政府。考虑到事发现场没有记者、也没有无家者拍摄,刑事起诉的胜算很低,他们决定循民事途径,透过小额钱债审裁处向政府索偿。大家没有想到,这将成为历史上第一次无家者与香港政府代表亲自对簿公堂,而这场漫长的诉讼一路持续至今年8月。

法庭上,大发与街友们的供词被逐一质问。大发指出,自己被扔掉的除了衣物、鞋、枕头、床垫、书包和拐杖之外,还有一个腰包,其中装有6,000港币现金。

法官问他:为什麽你有6,000元?大发愣了。这笔钱是他攒了满久,准备用来租房时交押金的;他当时计划,尽快租一个有电梯的劏房,不再露宿街头。听到法官的问题,他一时难受,不知怎样解释。

他只是不由自主地从口袋裡掏出一叠现金给法官看,"你看,我现在身上也有5,000元现金啊!"

被政府践踏的“顺民”的尊严

在香港,露宿街头本身不触犯任何法律,但港府近年以清洁和打击犯罪为名,不断封锁无家者的聚居点,在高架桥底铺上高低不平的鹅卵石,或索性全面围封,无家者们便随着执法部门的驱赶而漂流。

位于香港草根社区深水埗的通州街公园,近年成了不少街友的落脚点。公园附近原是一片旧楼、凋零的菜市场和通州街天桥,无家者们就睡在旧楼楼底和宽阔的天桥底,但随着仕绅化加剧,旧楼变成了高尚住宅,政府又用铁丝网围封了天桥底,无家者们愈发无处可去。

来到公园之前,身型瘦削的周雄光已经睡过半个香港。他父母早逝,后来自己沾染了海洛因,亲友疏远,他和表哥马月荣一直相依为命。表哥年纪比他大数十天,唤他阿弟,事事为他出头,两人一起露宿街头30多年。

8年前,熊达富也搬入公园。他发鬚浓密,外号耶稣。他以前同样是桥底居民,政府封了桥底,他转去附近的行人天桥,后来行人天桥又被政府清理了,他就去公园。更早些时候,他花钱租劏房,每月4,000多港币,租一间约2.8坪的小隔间,但付了租金就不够钱吃饭。

这些年,耶稣看着大发和许多无家者陆续迁入公园,一些人用海洛因,但不少深水埗老居民早已习惯,渐渐地不同力量在这空间又达到微妙的平衡:几群老伯每日固定到公园一角落下棋,无家者就在另外一些角落聚居;白天街友们也常常离开公园,去吃饭、打工或服用美沙冬(注),警察不时进来巡逻,而负责管理公园的政府部门康文署每个星期二、星期六的早上花1、2小时洗地。

(注:美沙冬也称美沙酮,是一种合法、医学上安全的止痛药物;香港卫生署设立美沙酮诊所,免费为吸毒者提供美沙酮,帮助他们戒毒。)

事发当天下午,约70人聚居的公园,只有20多名街友在场。周雄光正准备推着坐轮椅的表哥去找吃的,突然看到大群防暴警察冲进来,两兄弟一阵慌乱。他记得警察喊,“你们不收拾,东西就全扔了!”耶稣记得当时大家都惊慌,“防暴警察戴了钢盔、盾牌,好似打仗一样,你惊不惊?我们个个老弱伤残。”大家来不及收拾。

周雄光说,没多久,警察就拉起警戒线,喊:“你再收拾就连你也抓了。”

12辆垃圾车后来短暂停放在公园一角,但无家者们发现,车内有水,大家的衣物、床垫都湿透了,数十人的财物混杂一起,每辆垃圾车足有半人高,行动不便的他们更难以一一寻回物品。那一夜香港仅有摄氏10多度,大家直接睡在地上,许多人彻夜无眠。

这些被当作垃圾的,原是无家者的宝贝:有街友阮少碧一直珍藏的去世姊姊的老照片,也有街友陈志荣为了去朋友婚礼而特意买的两套西装,陈志荣记得,那些体面的西装只穿了3、4次。

事发第二日中午,社工吴衞东接到了无家者刘嘉曦来电投诉,才知道出事了。公园街友中,嘉曦是最年轻的一位,30多岁的他身材壮硕,早年在街头做推销员,口才不错,常常代表基层团体到立法会发言,披露民生困难。

接到电话后,吴衞东两次去公园探访,一一询问无家者遗失了什麽财物,同时联络媒体採访,他一直工作到翌日凌晨,并在12月23日凌晨4点多给管理公园的康文署和警方发去一封电子邮件,查询警方执法的理据,并询问如何拿回无家者们的物品──这电子邮件后来将成为法庭上的关键证据。

在深水埗,吴衞东服务基层超过25年,他工作于非政府组织香港社区组织协会,街坊有大小事都找人称“东哥”的他。和无家者打交道多年,他知道像嘉曦这样有权利意识者是少数,大多数人都被权力和生活磨成了顺民。

"当政府叫他们去做什麽事,他们会认为是合理的、应该去听从。他们没有想到,听警察的话走开之后,会被扔掉自己的东西;他们没有想到有人行使公权力的时候,偷走他们的东西。"

吴衞东记得,街友们都很愤怒,第一次见记者时,耶稣直言:"政府践踏了无家者的尊严"。

康文署和警方没有回答该怎麽取回无家者的财物。2天后他们回信指,所有物品已根据一贯程序弃置了。吴衞东随后又约见了不同政府部门,得到的回复是:如果无家者有困难,可以联络社会福利署求助。

“我们不是要施捨,随便给我们几件衣服就行⋯⋯我们是受害者,(和政府)平起平坐,去社会福利署求助,就变成了求助者。”吴衞东说。2020年6月,他决定和同事一起,协助有意愿的无家者起诉政府。

打官司意味着个人资料和故事都曝光在镁光灯下,不少无家者迟疑了,担忧曝光经历会影响家人。但最终,14名街友还是决心参与,其中就有大发、耶稣、周雄光、马月荣、陈志荣、阮少碧等,众人提出3,000至12,000港币不等的申索金额,包括财物损失和精神损失。

在香港,小额钱债申索主要处理75,000港币以下的财物纠纷,它倡导简易程序,不设律师代表,提交证据责任归于原告。这意味着街友们必须自己清晰作供词,还要懂得盘问被告──代表香港政府一方的律政司。

“为什麽你有21罐午餐肉?”法庭上,政府态度强硬

吴衞东说,蚍蜉撼树的过程并没有许多激动人心的时刻,它常常错漏百出,并陷入繁複的司法流程。

长年流落街头,无家者的记忆、精神和表达能力都不如预期,少有人能亲手写下详尽的口供文件。吴衞东和同事陈仲贤首先模彷警察做笔录的方法,一一询问街友们事发经过和遗失的物品,为大家写好供词,但来到庭前复核,即法官查看控辩双方证据的环节,问题还是不断涌现。

“法官反复说有些文件没有整理好,有些口供不够仔细,还有的地方标点符号和格式不对,就这样一共进行了7次庭前复核。”吴衞东说。等完成所有的庭前复核,正式开庭已是2021年11月9日。这时距离案发已将近2年。

开庭的一个月前,马月荣因肾衰竭去世了,14名街友中有人入狱、有人失联,最终9人上庭作证。开庭当天,周雄光手捧表哥的黑白遗像来到法庭。

“我想他在天之灵保佑我们,看着我们,想带他一起见证这件事。”周雄光说,表哥在案发时丢失了床垫、回乡证以及数百港币现金,但他惦记的不是钱,弥留之际马月荣对他说,“一定要取回公道,要法庭拿公平公正出来,不要捂着良心。”

开庭时,代表政府一方的律政司态度强硬。辩论的焦点首先集中在行动的执行方式,透过警员、康文署职员的供词,律政司强调几点:

执法人员行动前给了无家者25分钟(而不是几分钟)去收拾;

无家者没有表明自己是物主,也没有表明要拿回物品,所有物品按照程序,放置3天后无人认领,就丢掉了;

行动后执法人员已经"让现场的无家者通知不在场的无家者",而且无家者没有在物品上写上名字,政府没有责任去寻找物主。

这些说法和街友们的供词大相迳庭。而更困难的辩论集中在每个街友到底遗失了哪些财物。

首先作证的嘉曦说,自己遗失了3,000港币现金和21罐午餐肉。法官问,“为什麽你有21罐午餐肉?”嘉曦表示,自己是露宿的,有志工派发午餐肉自己就留起来,饿了就开一罐来吃。

律政司又问,3,000港币现金,是由哪些纸币组成?嘉曦被问住了,说是500元纸币;律政司马上质疑,为什麽口供文件上写的是三张1,000元纸币?

等到大发出场,他供称自己遗失的6,000港币放在一个腰包,而腰包放在红白蓝袋中。律政司又指出:口供文件上记录的失物中,并没有红白蓝袋。

另一名街友赵金兴在庭上表示,自己不见了一件Levi's牛仔衫,律政司再指出:口供文件上写的是Levi's牛仔裤。

“法官也质疑他们的口供⋯⋯毕竟已经是2年前的事情了,他们也没有都背熟自己的口供,对方就很容易指出他们的漏洞。”吴衞东回忆,在法庭上,他很担心大家要输掉这场官司了。

“迟来的正义”:判决确定无家者胜诉,但⋯⋯

这不是香港无家者第一次面临突如其来的清场以及财物被丢弃。2012年,食物环境卫生署职员突然来到通州街天桥底清场;2015年,警方和食物环境卫生署等3个部门联合到油麻地一条行人隧道进行清场。

2次事件后,吴衞东都曾协助受害的无家者起诉政府。当时政府承认自己没有事先通知无家者,同意庭外和解,赔偿无家者一定金额。事件在社会上引发轰动,2012年的事件被改编为电影《浊水漂流》,但庭外和解也意味着无家者的权益并没有被法庭确认。

“这次万一输了,无家者的权益会不会从此不受重视,政府又证明了他们是对的?以后不用通知就可以丢你的东西?”吴衞东内心充满压力。

开庭后,大家又陷入漫长的等待。宣判日排到了2022年3月29日,香港正爆发严峻的COVID-19疫情,街友赵金兴等不及听宣判结果,就因疫情而去世了。

出乎吴衞东和街友们的意料,法庭裁决,无家者胜诉了。小额钱债审裁处的审裁官指出,法庭相信无家者们在这次事件中因财物被丢弃而遭受金钱损失,并拒绝採纳政府一方的说法,同时指出关键在于政府在行动中没有妥善谨慎地保管无家者的财物。

审裁官指出,行动时许多无家者并不在场,而且部分无家者是老弱伤残,政府要求他们“自己伸手进入一米深的手推车去寻回个人物品,未免太过强人所难”。同时证据显示社工吴衞东有在3日之内发电邮查询如何拿回物品,清楚表达意愿,绝非政府所指的无家者没有表明物主身分。然而,法庭却认为无家者不能成功举证遗失了哪些物品,无法提供单据或相片等证据,法庭只能“象徵式”赔偿每名无家者100港币。

走出法庭,吴衞东和陈仲贤都感到振奋。“终于告赢了,松一口气,拿回了公道,当然是迟来的公义。”吴衞东说。

过了一阵,大家才反应过来:赔偿的,是每人100港币。

“就像给乞丐的”,100港币的公道

这些年香港草根社区深水埗正经历快速的仕绅化。坐在通州街公园抬头看,紧邻公园的土地已成为不同地产商竞技的舞台,数十层楼高的高尚住宅见缝插针,平地而起,一个两房一厅的单位租金约每月19,000港币。而一旁的通州街天桥底,已被铁丝网围得严实。

香港城市大学社会及行为科学系助理教授陈绍铭研究香港贫穷问题,亦是註册社工,他指出近年政府的驱赶和清理政策并不能解决无家者的问题,相反,它让以前四处分散的街友更集中聚居到一些地点,变得更显眼,更容易引发社区内其他居民的不满。伴随着深水埗社区的改变,他预期未来无家者的生存环境将更加恶劣。

根据香港社会福利署,香港无家者人数近年不断上升,已登记无家者人数从2013~2014年度的746人上升至2020~2021年度的1,580人(注)。陈绍铭同时指出,香港政府至今没有统一的无家者政策,不同政府部门之间并无协调,儘管社会福利署有资助多家非政府机构进行街友服务,但其他部门继续执行驱赶和清理的政策。

(注:指有从社会福利署或相关社福机构获得服务资源的无家者。)

这次上庭之后,大发最深的感受是,街友这个边缘群体一直不被社会所理解。他听着法官和律政司的盘问,生出了这样的感慨:“法官作为读这麽多书的上等人,我们为什麽会沦落到睡大街,当中他们一个都不理解。”

“到结尾最后都是胜利,我不知是感动了什麽,或者邪不能胜正,应该是要还我们一个公道,”大发说着,但想到100港币的赔偿金额,他又觉得这份公道来得有些侮辱人,生出一阵愤怒。

他认为,“穷人最终还是斗不过有钱人的”,这几年看着公园周边盖了一座座新楼,早知此地不宜久留,“花千万元买这些楼的,哪个人想下楼看到我们这些白粉友?始终都是要赶走的。”

周雄光今年已经69岁,大半辈子忍受贫穷,但对钱,他看得很透。

“(告政府)我不是为了钱,我是为了公道,钱有什麽用?有命就有钱。”

他缓缓说,表哥终于可以安息了,但想到赔偿是100港币,他又生气了,“100元?就像给乞丐的。”

获裁决后,吴衞东与陈仲贤再次协助街友们就赔偿金额进行复核。在等待复核结果的日子裡,他们和嘉曦等街友们一起去康文署请愿,不久后康文署约见吴衞东开会,终于就2019年的行动表示道歉,并承诺以后清理场地时会提前14天告知无家者,倘若收走无家者物品也会拍照记录、妥善保管并张贴告示通知无家者。

吴衞东觉得,多少算是等来了正式的道歉,但综观来看,多年来民间团体、学者和议员所倡导的无家者友善政策,包括借鑑台北经验,设置无家者储物空间、在深水埗设立无家者自助服务中心等,似乎看不到丝毫推进,而数年前积极倡议无家者友善政策的民主派区议员,也已经在政治清算潮下离职。

又过了3个月,2021年7月底,法庭再次传来裁决,无家者们复核失败,裁决维持每人100港币的赔偿金额。8月初,吴衞东收到政府寄给无家者的支票,法庭考虑到距离裁决已有一段日子,在赔偿金额上加了1.1港币利息,每个受害的无家者获赔101.1港币。

然而,嘉曦永远看不到这张支票。近来他因身体疾病而获快速分配公屋,但才住上公屋一阵子,8月5日,他被发现一个人在屋内去世,终年39岁。

8月16日,街友们来到香港社区组织协会中心,领取支票,同时为嘉曦举办追思会。

在烛光和黑白遗照后,吴衞东问起,大家收到101.1港币有什麽感受?一直沉默的陈志荣踢了踢脚上有兔子公仔的粉红色拖鞋,只说了一句,“这拖鞋都要89元。”

※本报导为《报导者》与自由亚洲电台(RFA)中文部共同制作。