文亮升天,宪法扫地——评训诫书

郑也夫(北大社会学教授)

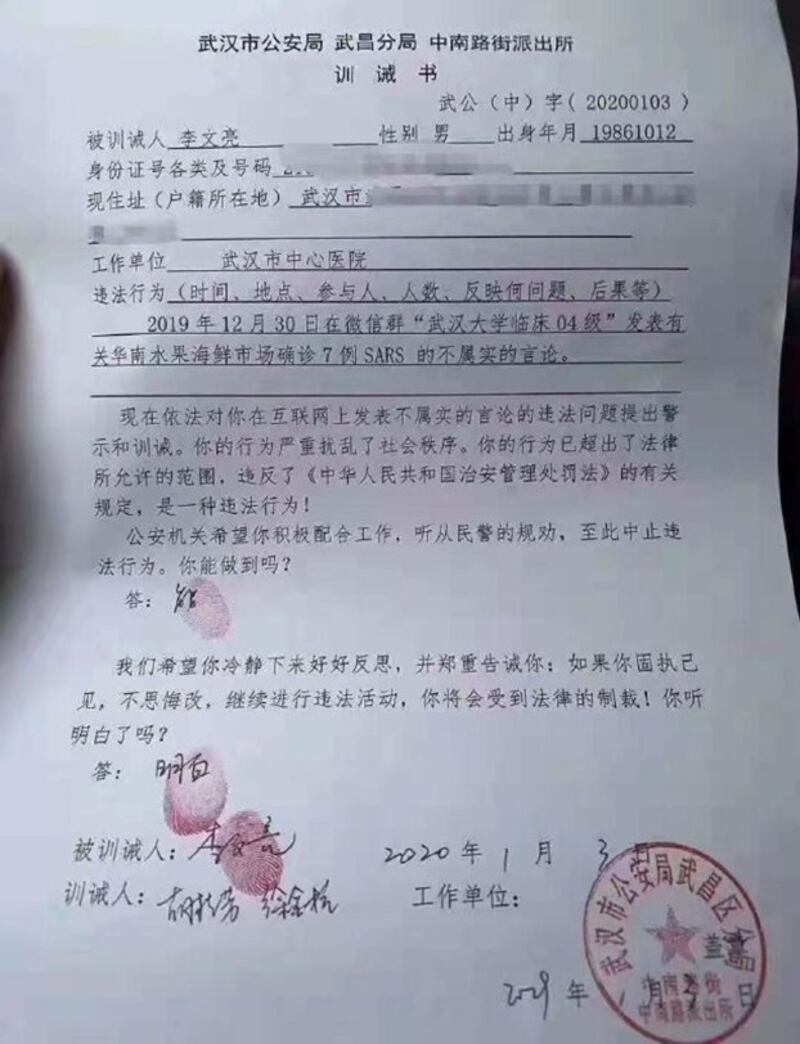

李文亮事件让孤陋寡闻的笔者第一次听到训诫书。而世人一路寻根:从病毒蔓延世界,到国内封城封省,追溯到封口,定格在一张训诫书上。训诫书帮助世界认识今日中国。它让全体中国人在世界面前蒙羞:我们的国民还蒙受这样的待遇,我们的首领还操持这样的手段。

法律上“训诫”一词较早出现于1964年《最高人民法院关于训诫问题的批复》。《批复》指出,法院对情节较轻的罪犯分子不判处刑法,予以训诫。1987年的《治安管理处罚条例》规定:不满14岁的人违反治安管理的,免予处罚,予以训诫。此处的训诫接近该词汇的本意,即家长对未成年子女的管教。那时训诫尚处在一个狭窄的法律范围中,或犯罪(笔者注:可以明确裁定的)较轻,或犯罪人年龄较轻。不幸的是,以后训诫扩大化,被移植到两个领域。其一,上访。本文对此不予探讨。其二,本文讨论的言论管束。

在李文亮事件中,训诫人是派出所的两名警察。被训诫人是一名具有博士学位的市中心医院的大夫。被训诫的事情是李大夫关于医疗领域的言论。我们还看到,这份训诫书是编号的表格。它说明了管束言论的训诫已经成了制度化的手段。如果说训诫是通过吓唬去约束人们的言论,训诫书说明了它已成为制度化的手段。恐吓可以是口头的。而这份训诫书中被训诫者做了书面回答并签字。它与耳提面命有何差异呢?笔者理解,此乃严格管理之贯彻,免得基层警察对派遣他们实施的训诫敷衍了事。

《中华人民共和国宪法》第35条:中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。对公民言论加以训诫,是违背宪法的。公安部门这么做,就是执法犯法(我不说知法犯法,因为他们的认知,我不确知)。而印制且编号的训诫书就是组织化的、制度化的犯法。李文亮事件演至今日,为这次训诫辩护的言论已经稀少,武汉公安局方面说我们是执行,并未评价这次训诫。笔者要强调的是,在逻辑上对言论的训诫有两种可能的错误。其一是某次训诫,比如李文亮案。其二,对其他人,其他观点,其他事项的言论,就可以训诫吗?笔者对此断然否定。对李文亮案的反思,如果只停留在对他的训诫就不叫反思。因为其言论正确无误。而宪法保护言论自由,意味着不可以因言论不正确就禁止,就训诫。在一个良好的舆论生态中,错误的、片面的言论都会遭遇它的对手和批评者,不需要公安或其他权力部门出场。

这份训诫书的抬头是武汉公安局,如果此类训诫书只存在于武汉公安局事情就简单了。而如果其他省市的公安局,都有此类训诫书,则有理由怀疑和追问:这是高层的默认还是高层的指令。武汉疫情,无论是蔓延规模还是深层原因都指向天下兴亡的问题。每一个有良知的匹夫都该超越武汉,追究中国破坏宪法的根子。

晚清末年,当杨乃武被判死刑时,《申报》鸣冤文章的结尾是一副对子:乃武升天,斯文扫地(乃对斯,武对文,绝妙)。对联中隐含着中国传统社会的规则:如此对待一个有科举功名的人不够文明。笔者并不认同刑不上大夫。赶巧,医生的别名就是大夫。一个警察就医疗上的言论去训诫一个有博士文凭的大夫,放到哪个社会中都是滑稽的。它说明我们的权力运作既背离宪法,又背离传统与常识,真的走到了荒诞的程度。

管制言论早就让中国社会蒙受巨大代价。这次的不同仅在于,上苍以数百条生命警醒我们:言论自由是良好社会的生命线。

2020年2月8日