中国社科院政治学所首任所长严家祺信而有征的流亡回忆,和他有惊无险的八九六四逃亡故事。

本次华盛顿手记开始,不定期地为您介绍前中国社科院政治学所所长严家祺流亡生活回忆,通过他的眼睛和笔触,看中国八九后的流亡者。自由亚洲,华盛顿手记。我是主持人北明。

严家祺是中国政治学者,1986年出版政治权利学专著《首脑论》,以及与其夫人高皋合著的《文化大革命十年史》,2009年出版《普遍进化论》。2019年出版《国家首脑终身制》,2020年出版《全球财富论——全球无国界货币和全球总账本理论》。严家祺先先生文革前曾在中国科学技术大学理论物理专业学习,毕业后进入中国科学院哲学研究所。早在1979年2月,在时任中共宣传部部长胡耀邦主持召开的“理论务虚会”上,他就提出“废除干部领导职务终身制”。不言而喻,这个主张在当时意义非凡,至今其紧迫性几乎成为防止中国政治倒退的关键。严家祺先生曾任中国社会科学院政治学研究所首任所长,1986至1987年曾在时任国务院总理赵紫阳领导的“政治改革办公室”工作。1989年六四天安门事件后流亡法国,同年任总部在巴黎的“民主中国阵线”首任主席;1994年移居纽约后,一度在哥伦比亚大学作访问学者。目前在家中专心从事写作工作。

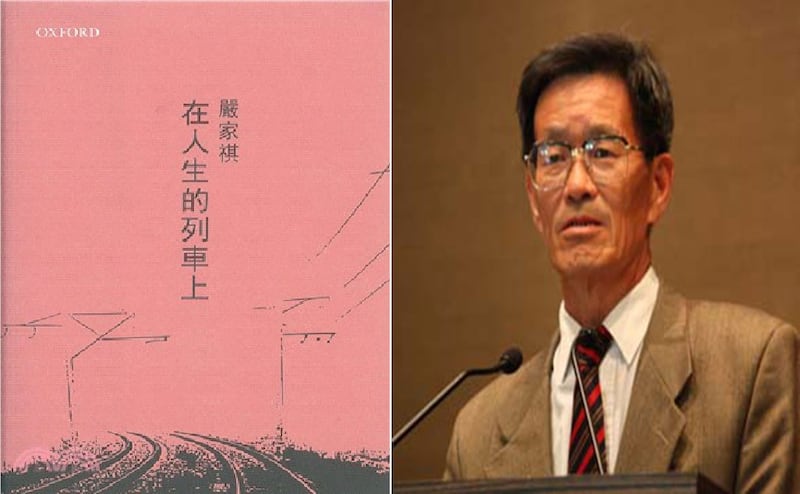

本系列内容全部选自严家祺先生2013年在牛津大学出版的一本半自传体著述:《在人生的列车上》。此书大部篇章是他八九六四后流亡生活的见闻,其中不少描写他流亡途中所认识和交往的同道。这些人几乎都参与过中国重要历史事件、影响过中国历史进程,是八九前中国各界精英,他们流亡后即被大陆当局屏蔽而淡出公众视野以致被社会遗忘。中国近代与当代历史的断代,就是这样形成的。严家祺笔下人物虽然限于他的个人交往而人数有限,鉴于他的特殊身份、流亡经历和人选特征,他的这一写作,对于中国当代流亡精英群体这一课题而言,不乏填补空白之功。

严家祺先生展现人物,起笔温润,视角平实,信实有据;呈现相关事务则落笔审慎,疏漏有致,评说严谨,为读者方家留下思索空间。而他通篇字里行间渗透着善解人意的心曲浓墨,显然是作者的人格使然,与他为之流亡的文明与价值相默契。

填补流亡精英群体历史空白、人与事的信而有征,是本系列向听众介绍和推介严家祺先生此书笔下人物的原因。

这一集我先要介绍严家祺先生本人逃离中国的经历,选自此书的第二部分第一个篇章,标题是《在大亚湾荒岛上》。严先生开篇先借助历史总览人生长河,他写道:

人生象一条江、一条河。有的人如同长江、黄河、雅鲁藏布江,奔腾不息流入大海,也有的人如新疆的塔里木河,静静地消失在沙漠中。也有的人如同一条小溪,永远安安静静地流动着。

人生也象江河那样有转折。一九四九年,许多人从大陆逃到了台湾,亲人分离、家庭破碎,四十年後,轮到我的人生发生大转折了。这一转折发生在一九八九年。六月十八日,这个难忘的日子,就像雅鲁藏布江下游的大峡谷那样,把我从青藏高原带进了印度、孟加拉国的平坦原野。在这之前,我到过欧美许多国家,当时到国外丝毫没有感到进入了一个新的人生。与那些有意识、有准备到国外留学或移民的人不同,"偷渡"香港成了我人生的巨大转折,前后对比是如此强烈,恍如经历了前後不连接的两个世纪。……

接下来他开始叙述他人生在一九八九年如大江大河那样的转折:

<strong>从六·三到六·一八</strong>

一九八九年六月三日晚上十时,张伯笠主持"天安门广场民主大学"开幕式,我在开幕式上作了半小时演说,作为"第一讲"。天安门广场有逾十万人。远处的戒严部队已经开枪杀人,但天安门广场听不到枪声。我在演讲后,我妻子高皋希望在广场待到天明。我说明天有事,还是回去吧。因为"民主大学"周围的人太多,根本出不去。十时半左右,我和高皋通过拆开大帐篷的缝隙,从帐篷后面离开了人群。有几个人送我们到历史博物馆附近,没有任何危险,我和高皋就步行回到了建国门内东总布胡同家中。六月四日凌晨,我们被持续、密集的枪声警醒。我家住在十四层楼,在阳台上可以看到长安街,在建国门立交桥上开动着坦克和军车,到处是机枪的闪光。望长安街天安门方向看,也是不停的闪光,机枪声愈来愈密集,后来又传来了坦克的隆隆声。我悲愤交加,心痛欲裂。天还蒙蒙亮,有几位整晚在长安街的朋友来到我家,讲述了他们亲见的屠城场面。他们满怀惊恐,含着热泪。最后商量说,希望我离开北京,以免被乱枪射杀。在他们陪同下,我赶往北京站。这时,乘火车没有目的地,我熟悉江苏,就买了去江苏的火车票。我想,半个月或一个月后再回北京,大概会被开除党籍,受到批判,不至于被捕。

在江苏,大概六月八日晚上,我在电视上看到了通缉王丹、吾尔开希、柴玲、封从德、李录、熊焱等二十一名学生的消息和画面。第二天,又看到通缉"工自联"头头韩东方等人的画面。

六月八日后,我每天注意收看电视新闻。六月十一日,公安机关发出通缉方励之、李淑娴的通告。六月十二日傍晚,我在收听"美国之音"时,偶而听到台北中央广播电台消息,消息说,杨尚昆提出要把方励之、严家其、包遵信捉拿归案,并把这三人处死。❶当时,我并不太相信台北广播,但从这时起,意识到自己有危险。第二天早晨七时,北京中央广播电台播出了北京市政府、戒严部队指挥部十四号通告,宣布"首都知识界联合会"、"首都各界爱国维宪联合会"等为"非法组织"。通告说:"上述非法组织,参与了在首都发生的动乱和反革命暴乱,这些非法组织的头头,必须立即到所在地区的公安机关登记、投案自首。""对拒不登记、投案自首者,将依法缉拿归案,从严惩处。"❷

我在听到"戒严部队指挥部十四号通告"後,决定逃亡。

为了躲避追捕,我没有想到香港。我准备到人烟稀少的山区暂住。当我妻子高皋准备到江苏看我、离开东总布胡同时,她听到了电话铃声,犹豫了一下,还是接了这个电话。原来,是从香港来的电话,香港这位朋友希望我到香港躲避一下。

严家祺先生从此踏上人生逃亡之路,他先从上海到广州:

<strong>从上海到广州</strong>

我的舅父龚浩成当时是中国人民银行上海分行行长。在一九八九年时,我与他没有任何联系,到上海也没有找他。就像在北京时,我没有与鲍彤有任何联系,也没有通过电话。我在上海住在火车站附近的一个旅馆中,用高价买了去广州的火车票。我知道当时已开始通缉我了,出广州站时,我让高皋一人先出站,我等到最後,一手端着一大茶杯水,另一手摇着一把破旧的芭蕉扇,一条裤管卷到膝盖上,一条裤管垂到膝盖下,摇摇晃晃走出检票口,居然没有发生任何问题,顺利出了车站,在约定点地方,见到了来自香港的林道群。

林道群和他的朋友李志华是冒着生命危险来广州接我和高皋的。珠海一家珠宝公司总经理怀德,是当年越南战争中打到谅山市的两个坦克团其中一个团的团长,因营救吾尔开希,被国安部盯上,他的外甥李侬被捕、自己不得不流亡法国。香港罗海星参与了"六四"後救助大陆民运人士的"黄雀行动",在營救王軍濤時失手被捕,被判五年監禁。林道群、李志华在广州时受到跟踪,险象丛生。幸而他们一次一次换乘Taxi,机智地躲过了危险。

在广州,我听林道群、李志华两位朋友说, 我们本来要在六月十七日偷渡去香港的,这一天,广州黄埔港突然出现十六条封锁线。第二天,也是六月十八日,他们再替我们安排好,至于他们怎么安排的, 我至今一点也不知道。我与妻子高皋、社科院一位年轻同事,一行三人,从广州出发,前往海边,准备偷渡香港。我们同行的是两辆车,前一辆是"探路车",我们坐后一辆。经过东莞、樟木头,在一家旅馆门前停下,我抬头一看,门上写着"阅港旅馆"四个大字。我们下车后,进入了另一辆新开来的车,更换了司机。一个多小时后,在澳头海边停下。

人生这个转折非同小可,接下来严家祺夫妇从学术殿堂的学者变成了真正的偷渡客,他回忆道:

<strong>在大亚湾荒岛上</strong>

从广州到澳头海边,大概开了四个小时左右。有一位穿着黄色雨衣的人,手里拿着一条烟,带我们三个"偷渡客"步行到海滩,上了一条快艇,当他把那条烟丢向岸上时,没有人说话,快艇就乘风破浪飞速前进,我们的衣服从外到里全部湿透,海水非常咸,蒙住了眼镜。一个小时左右,穿黄衣的人与我们三人登上了一个海岛。我这时才注意到,黄衣人并没有驾驶快艇,还有另一名船工是驾驶员。

到荒岛上后,黄衣人告诉我荒岛上没有野兽,我就开始四处察看。在沙滩后面,是四、五十公尺高的山丘,陡直而不能攀登。岛上树木茂盛、杂草丛生,有一处有一个山洞,附近有水坑,里面是淡水。往远处看去,可以见到几个小岛、灯塔。黄衣人告诉我,荒岛叫"簕格仔岛",远处的灯光就是大亚湾核电站工地。

下午七时半,黄衣人与船工开快艇回澳头,说是拿晚饭给我们。这样,在大亚湾荒岛上,只剩下我们三个"偷渡客"。

一九八九年六月十八日,正是农历五月十五日,在寂静荒岛上看月亮,分外明亮。晚上十二时左右,黄衣人和船工又来到荒岛上,带来了盒饭。荒岛上十分安静,突然,一艘船向荒岛驶来,我们下意识中感到是警察来了。黄衣人向前跑去,用命令口气大声叫对方立即上岸,结果,那艘船掉转头来迅速离去。当一切沉寂下来後,涨潮声愈来愈响,我们就在月光下,坐在沙滩上,面对大海聊天。天色微明,我们三位"偷渡客"登上了一艘大马力船。前面还有几艘船探路,我们不时听到几艘船之间的电话联系的呼叫声。

在大陆与香港水域分界处,我们所乘的大马力船与香港方面失去了联系,无法接通电话。船停在水面上颠簸不已。当一艘船从远处驶过时,船工耽心香港水兵会看到我们,要我们平卧在甲板下。甲板下面非常潮湿,而且还有一薄层水。我们遵命平卧着,透过甲板一条很长、很宽的"缺口",可以看到天空,随着船只的晃动,我觉得胃在翻动。后来我从报道中知道,曾经有一艘偷渡船把甲板钉死,没有那条"缺口"与外界相通,因为"偷渡客"很多,非常拥挤地聚在一起,时间过长,大部分人就会就在甲板下闷死了。

一九八九年六月十九日,就在我们偷渡进入香港的当天,海关总署和公安部发布了《海关工作人员使用武器和警戒的规定》。规定海关工作人员执行缉拿任务时,非开枪不能制止某些走私行为时,可以开枪射击。规定自发布日起执行。我们偷渡香港,船上没有武器,也没有走私货物,但在海面停留时,船工要求我们三人把随身带的全部行李沉到海中,衣服口袋里不留任何可以证明自己身份的文件纸张和电话号码。如果我们被捕,就说是随同朋友到海上玩的。我与高皋迫于无奈,把我们的全部行李沉下海底,另一人则不然,他说他带着到美国一大学读学位的文件,绝不能沉下海底,由于他坚持,他的行李没有沉下海底,平安地带到香港。

我无法从开车的司机、快艇驾驶员、船工那里了解到甚么情况,一路上,他们完全不理睬我们,不关心我们是谁,只是把我们看作"偷渡客"而已。

六月十九日上午八时船在香港靠岸,社科院文学所的苏炜前来迎接,由法国驻香港副领事开车,把我们带到一个地方住了下来。但苏炜和我们不知道住宅的主人是谁,是在香港的什么地方。我想与高皋一同到香港街道上看看,住处的人说,你们是"偷渡"来香港的,上街就会被警察查问,就可能被押回大陆。

这次节目时间到了,下次我们继续严家祺先生的自述,看他和他的妻子高皋逃抵香港之后的经历。中国流亡者纪事,严家祺先生的逃亡回忆。这是自由亚洲,华盛顿手记。我是主持人北明。我们下次再会。

―――――――――――――――――

原注

❶香港《明报》1989年6月11日刊出类似消息,说杨尚昆领导一个“六一小组”制定了一份“黑名单”,要把方励之、严家其、包遵信“用一切手段捉拿归案。”

❷见《人民日报》1989年6月13日第1版。

❸刘达文:《黄雀行动》,第37页,香港夏菲尔出版有限公司,2012年。

本系列选自严家祺著述《在人生的列車上》,牛津大学出版社2013年出版。