本栏目每周五首播新节目,之后还有几次回放。可以在短波上收听,或透过 YouTube及 RFA官网收听。

听众朋友们,大家好。您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目。我是栏目主持人亓乐义。今天还是来谈一下台海议题。

东沙群岛

5月12日,日本《共同社》发布独家消息指出,中国解放军计画在8月靠近海南岛的附近海域,举行以夺取台湾东沙群岛为想定的大规模两栖登陆演习。报导说,中国军方对美军最近在南海日益活跃的军事活动而感到焦虑,这次登陆演习有可能加剧中国与美国和台湾之间的紧张关系。

报导引述消息人士的话说,登陆演习将由解放军南部战区实施,动用登陆舰、气垫船、武装直升机和陆战队等,规模空前。

我看了这篇报导。如果登陆演习属实,不足为奇。类似的演习,在东部战区沿海也经常举行。但是说到以夺取东沙群岛为想定,因为没有交代可靠的消息来源,恐怕是《共同社》主观上的解读。解放军在南海举行登陆演习,应该说是面向整个南海,是中国近年在南海岛礁军事化的一个组成部分,以期在南海建构体系作战的能力。当然,这种能力也可以运用在对台作战。

5月20日即将到来,蔡英文总统第二任期的就职演说,将是考验今后一段时间两岸关系发展的一个重要指标。不久前,中国历史学者邓涛,在中共中央党校主办的机关报《学习时报》,写了一篇〈清朝是如何统一台湾的〉文章,提到康熙皇帝并非以纯粹的武力统一台湾,而是运用政治上的招降安抚,和经济上的封锁等多重手段,才完成统一。很多网民以古喻今,暗示康熙当年的作法,正在当前的历史中重演。

今天我们暂且抛下各自的政治立场,以客观的史实来重温这段历史。也许,可以从历史中找到某种参照,或者历史早已今非昔比。

康熙攻台

首先,康熙攻取台湾,从他的上一辈顺治皇帝就开始了。从最初的招抚谈判到以战逼降,软硬兼施,和战并用,前后历经38年。期间的策略转换,取决于清朝和台湾郑氏集团的实力消长,与仁义道德、民族复兴没有半点关系。

根据知名的台湾史专家、厦门大学台湾研究所第一任所长陈碧笙的研究,从顺治9年(西元1652年)到康熙18年(1679)的27年间,清政府和郑氏集团共进行10次和谈,由于双方都不妥协,最终没有达成协议。直到康熙20年(1681),三藩平定,郑经中风而死,台湾政局大乱,康熙认为时机成熟,才决定以武力攻取台湾。

在漫长的谈判过程中,我们可以发现双方谈判并没有预设前提。根据厦门大学教授邓孔昭的研究,清廷和郑氏两方都是根据局势变化,利用谈判作为手段,以求达到自己的军事或政治目的。在不同的实力背景下,双方提出的谈判条件也各不相同,大致分为三个阶段:

朝鲜模式

第一阶段是,郑氏集团在大陆沿海拥有很强实力,军事上略占优势。在此背景下,清廷要求郑氏集团退出大陆沿海及其所占岛屿,双方以澎湖为界,台湾可以循“朝鲜模式”(“援朝鲜例”),成为清朝的藩属国;郑氏集团不同意退出所占之地,并且要求清朝把漳州、潮州、惠州、与泉州等四府的粮饷让给郑氏集团养兵,战略要地海澄(今福建龙海县),尤其不能放弃。双方各有所图,不欢而散。

第二阶段是,郑氏集团从大陆沿海退守台湾,实力减弱。清廷开出的条件是,郑氏集团可以留守台湾,但必须称臣、进贡和剃发,沿海地区可以开放与台湾通商;郑氏集团接受以“朝鲜模式”称臣和进贡,但不剃发。理由是,台湾既然比照朝鲜,而朝鲜民众无需剃发,台湾也不该剃发。清朝则认为,台湾将纳入大清版图,不同于朝鲜,剃发以示归顺,具有主权象征意义。双方因为剃发问题谈不拢,导致谈判破裂。

第三阶段是,清廷完全控制台湾海峡的主动权,并且攻下澎湖,因此开出的条件是,台湾民众和土地纳入版图,官兵剃发,移入内地,听从朝廷安置;郑氏集团眼看就要覆灭,仍争取权益,希望能留居台湾,承继奉祀祖先,并照管物业。由于大势已去,郑氏集团最后是无条件投降的。

在这些谈判的条件当中,最受史学界关注并引起争论的是"朝鲜模式"的问题。有人从统一和分裂的角度指出,郑氏集团想要从祖国分裂出去,而被清政府断然拒绝;有人则认为,"朝鲜模式"并非郑氏集团的基本政治立场,而是与

清廷斗争时运用的一种策略,清政府有时也采用这种策略。经过多次谈判后,清政府发现郑氏集团接受"朝鲜模式",不过是缓兵之计,等到时机成熟,康熙就不再玩这个把戏,直接诉诸武力夺取台湾。

本质不同

337年后的今天。两岸关系的发展和康熙统一台湾的历史,有本质上的区别。首先,当前的两岸形势,是两个主权国家的斗争,一个是中华人民共和国,另一个是中华民国,没有“朝鲜模式”的问题。其次,当前的两岸斗争,是民主和集权、自由与压迫等两种截然不同制度的斗争,而不是封建王朝夺取天下的延续。当今世界已经走上全球化,两岸一旦发生冲突,将不会仅限于两岸,或只是中国人的家务事,而会牵动地区乃至世界的稳定。也许,康熙统一台湾的策略能够重现,但是它的效果恐怕不那么简单。

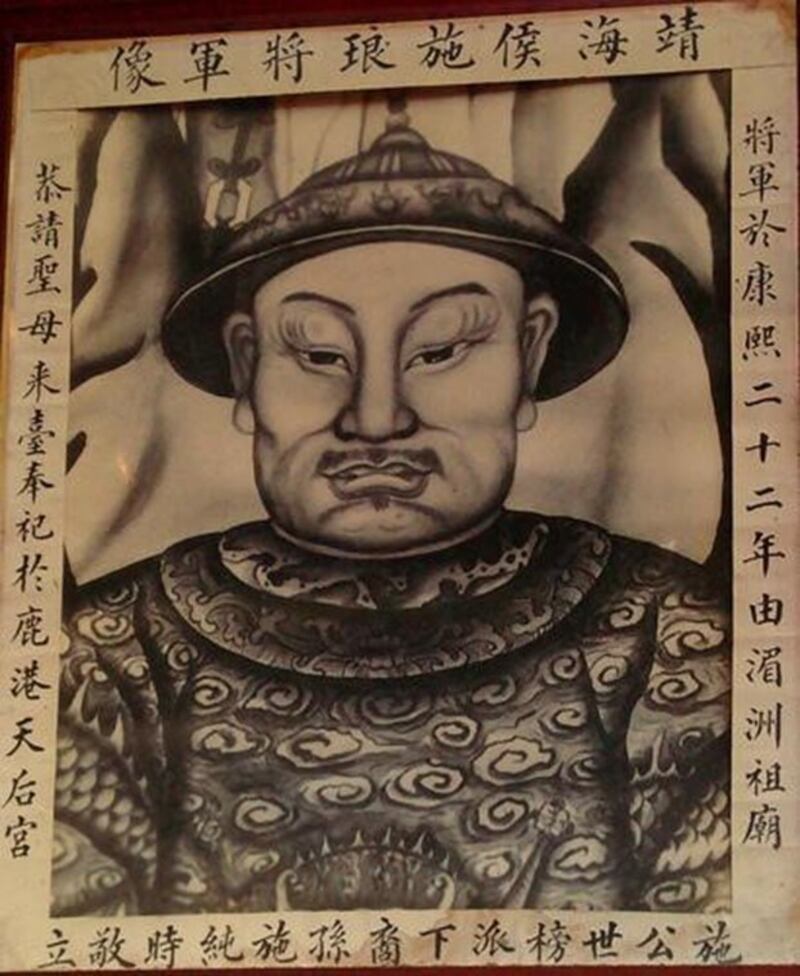

比如,清政府对郑氏集团所采取的招降政策非常成功。根据邓孔昭的研究,招降政策从顺治到康熙,前后经过三个时期。最初是从郑氏集团的高层着手,包括对郑芝龙、郑成功、郑鸿逵等人的招降,而攻取台湾的施琅,就在顺治8年(1651)被招降的。到了中期,招降工作转向郑氏集团的部属,进而分化郑氏集团内部的向心力。到了康熙时期,招降工作深入郑氏集团的各个阶层,分头并进,活动频繁。据统计,由于招降工作到位,先后有20万郑氏集团的官兵和文职人员向清政府投诚,不但削弱郑军的实力,也动摇郑氏集团的社会基础。当施琅攻下澎湖时,台湾的民心士气瞬间溃散而投降。

有分析指出,中国大陆一系列的惠台政策,吸引40万台湾人到大陆工作,将会逐步使台湾产业空洞化与人心思变。这虽然不是中国的”招降”政策,但会产生类似的作用。然而,这种看法过于简化,台湾人到大陆工作是基于生计,而非叛离台湾;就像成千上万的台湾人到福建祭拜妈祖,是基于宗教,而非政治认同,可能其中有些人都未必认同自己是中国人。台湾的政争,确实令人失望和厌烦,但这毕竟是民主化的一个过程,很少台湾人会因为政党相争的理由而移居中国大陆,更不用说是叛逃了。两岸一旦发生战争,实在让人怀疑有多少在大陆的台湾人会真正心向大陆。

国际因素

再来看国际因素。这是康熙攻取台湾和当前局势最大的不同,也最具关键意义。当年没有“美国因素”,而是“荷兰因素”,而且荷兰人是与清政府联手,一起对付郑氏集团,与当前的“美国因素”,形成强烈反差。

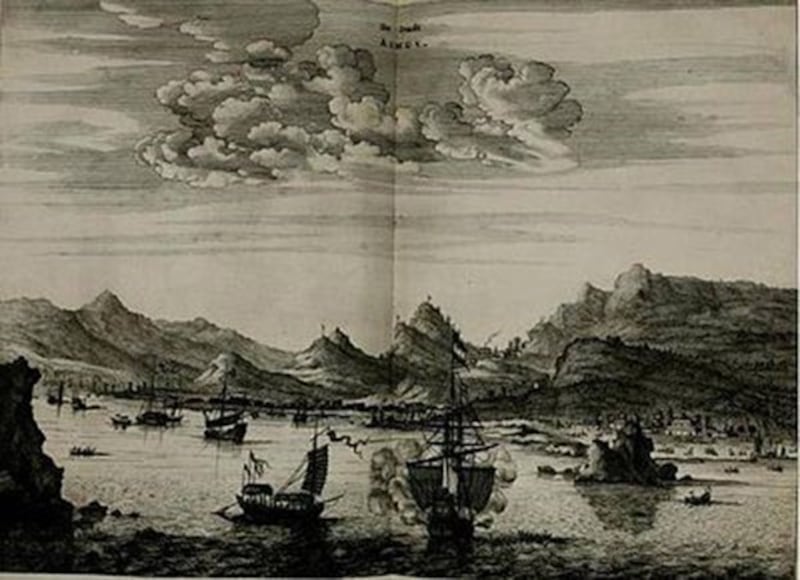

康熙元年(1662),荷兰人被郑成功赶出台湾之后,不忘卷土重来,因此找清政府合作;清朝因为水师力量不足,为了击退郑氏集团在东南沿海的势力,也愿意与荷兰人联手。康熙2年(1663),在荷兰舰队的支援下,清政府接连攻下厦门与金门。

到了康熙3年和4年(1664-1665),施琅率水师连续3次攻打澎湖失利,除了台风原因,还有一个说法是,当时是清朝水师与荷兰舰队联手,施琅借故中途折回,因为施琅看到荷兰人的意图,一旦打下台湾,便收为囊中之物,不会让给清政府。因此,与其与外国势力联手,不如日后清军独自完成攻台任务,完整拿下台湾。由此看出,施琅的战略眼光,远高于在北京的决策层。当时,康熙只有10岁出头,大权由鳌拜把持,而鳌拜攻台的目的是消灭郑氏集团,而非夺取台湾。直到康熙扳倒鳌拜,攻取台湾的形势才开始明朗。

不久。由于清政府与荷兰人的战略分歧,双方分道扬镳。康熙16年(1677),康熙大权在握,并恢复福建水师建制,清政府由此不再依赖荷兰舰队。6年后(康熙22年),施琅率福建水师攻下澎湖,一举夺取台湾。

相比之下,康熙时期有荷兰人的协助,对台湾郑氏集团构成一定的威胁,但是这种威胁是局部而短暂的;不像当前的“美国因素”,在台海局势中扮演全面而深远的影响。

听众朋友们,您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目。我是栏目主持人亓乐义。谢谢大家收听。下次再会。

撰稿人/亓乐义

(本节目主持人为长期关注两岸和印太军事安全事务的军事评论员,文章代表评论员个人观点及立场)