北京冬奥会大阵仗在赛前发布可持续发展报告,“绿色办奥”答卷却不断被外界质疑,从人工驯化天气的疑虑,到清洁能源的人权争议,北京追逐的“蓝”与“绿”笼罩着黑色阴影。

北京冬奥会和冬残奥会是近20年来唯一在大陆性季风气候地区举办,北京和张家口每年2、3月上演低温、大风、少雪、沙尘等极端天气,面对大量人造雪加剧水资源短缺的批评,北京冬奥组委1月13日回应,人工造雪采用了先进的高效节水设备和智能化造雪系统,有效避免了水资源浪费,且人造雪比自然雪的性状更稳定,比赛更公平。

奥地利工程师 Manuel Schoepf用“疯狂”形容这次冬奥会,他是少数参与北京冬奥会造雪的外国专家之一,“过去几个月,北京、延庆和张家口三地赛场已经制造了超过500万立方米的雪。”他上个月接受《印度斯坦时报》访问时说,“我们必须刻意制造湿雪,让它黏住冻结在地上,因为这里的地面实际上并没有冻结。”

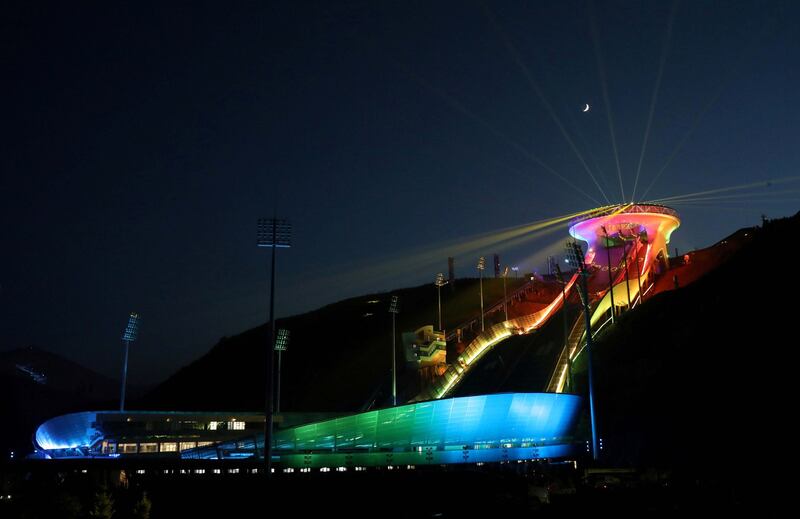

“南水”也进京为冬奥会护航,国家体育场(俗称鸟巢)、国家速滑馆和首都体育馆等重要场馆都已用上南水,冰雪背后也凸显大气科学为政治服务,以及人工操控天气的议题。

驯化天气如履薄冰

台湾大学地理环境资源学系教授简旭伸指出,湖北省是南水北调中线工程的核心水源区,丹江口水库扮演稳定提供水量的重要任务,很大部分的水量是以定点化和常态化的方法,透过人工影响天气把空中的云降成水,汇集在丹江口水库后,再透过南水北调供水到北京,从湖北省的云到冬奥会的冰雪,这种大规模的转换其实是水气从湖北被调度到北京,在中国威权治理的脉络下,基本上以国家利益优先,某一程度上牺牲了相对边陲地区的环境资源。

尽管老天爷有硬脾气,中国为了重大活动或政治目的而“驯化天气”的偏执狂愈演愈烈。去年底,北京清华大学环境学院教授王灿在《环境科学》期刊发表论文指出,气象团队在中共百年党庆前一晚展开“种云”工作,推论以人工增雨来降低空气污染,细悬浮微粒(PM2.5)污染减少了三分之二,空气品质从“普通”变为“良好”。

不只是百年党庆,简旭伸说,2008年8月8日晚上8点北京奥运会的开幕式,鸟巢上空清朗、没有下雨,原因之一就是以技术提前下雨,反观2012年伦敦奥运会,开幕式表演以一朵云调侃伦敦多变的天气,投射出两者看待自然关系的差异,民主国家与天气和谐共处,威权国家却展现积极控制天气的国家能力和权力。

河北省人工影响天气办公室在冬奥会的筹备期表示,河北省将在张家口赛区周边地区布设20部火箭作业装置和20部山地碘化银炉,建设冀西北飞机增雨基地,开发建立人工影响天气作业指挥平台,实现飞机增雨雪作业的全天候调度、指挥。

简旭伸指出,中国打从1960年代开始发展人工影响天气技术,各地广设人工影响天气办公室,大举应用在粮食生产、水资源和生态危机、大型活动天气等面向,驯化天气某部分也变成地方政府角逐较劲的舞台,甚至还有“大型户外活动人工影响天气作业指南”,而中国从驯化天气到各式各样的气候工程,也令外界备感焦虑,因为中国在科学研究和政策讨论上都不是那么透明。

中国动辄以人工方式“干扰”天气,确保蓝天或增雨雪的做法不免暗藏隐患。“如果在重大事件中加大降雪或降雨,造成交通事故或机场关闭,引起人民的不便,甚至导致生命死伤,这倒底是天灾还是人祸?当中牵涉到环境伦理学的争议,却常被简化为大我和小我的争辩。”简旭伸举例说明,“另外,如果是更大尺度的气候工程或是在边境进行,也会牵涉到国际政治问题。”

绿色掠夺撑蓝天

除了顾面子改造天气外,中国也拚命在冬奥会前加快风力和光电建设,降低京津冀地区的空污程度,北京冬奥会也强调场馆使用绿电,不过却衍生强行征地、农民生计损失等人权争议。

新加坡大学东亚研究所助理所长陈刚认为,不仅是风电、光电,过去中国在城市化过程中也出现征地方面的矛盾,这涉及中共自上而下的管理体制的问题,所以有时在具体政策执行上显得比较简化和粗暴,在发展风电和光电的同时要关注到民生问题和人民权益,两者必须做好平衡,环境问题固然重要,但它不应该成为侵犯人权的借口。

“这可以称为绿色掠夺主义,假借绿色之名,行掠夺之实,比方说在农田以绿色生态或能源的名义,被取代的是稻米或其他经济作物。”简旭伸说,“这种事情在民主国家也会发生,特别是在资本主义或新自由主义盛行的地方,中国在政治体制不够公开透明,且缺乏公民社会参与的情况下,引起争议冲突也会更大。”

北京冬奥组委建设部部长刘玉民1月13日在记者会指出,北京冬奥会所有场馆实现绿色电力供应,从2019年6月第一笔绿电交易开始,到2022年冬残奥会结束,北京、延庆、张家口三个赛区的场馆绿电预计使用4千亿瓦时,可以减少燃烧12.8万吨的标准煤,减排二氧化碳32万吨。

中国夸口的“绿色冬奥”要撑起蓝天,依旧存在卡脖子情况。陈刚表示,发展绿电不是一蹴而就的过程,它需要经过长时间发展,总地来说,风电和光电是中国政府集中关注的领域,但是目前风电和光电也面临效率低下的问题,虽然一定程度缓解了环境污染,但是效果没有大家预想的那么好。

简旭伸提醒,中国加快风电和光电发展还出现弃风或弃光现象,虽然近年中国也致力解决国家电网串联和整并,但是在无法上电网的地方,最后往往引进一些相对比较污染、高耗能的产业来使用绿电,虽然创造了GDP,反而又落入环保争议。

标准升级冷处理

从空污病根来看,中国的PM2.5高达6成来自燃煤和燃油,京津冀及周边地区公路货运占货运总量的80%,柴油货车是污染排放大户,根据北京、天津、山西、山东、河南等省市联合发布的《2021-2022秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》,2021年底前必须淘汰近30万辆高排放的国三车,不过,源头病灶却难以根除。

陈刚认为,中国治理空污的盲点在于过度强调经济发展,一切经济活动以降低成本为最主要目的,各种环境标准就会放松,这些重型卡车、柴油车很多是尾气排放没有进行过处理或进行很少的处理,从企业角度来讲,它压低了成本,产品在国内和国际市场上有更多竞争力,却是以环境为代价。此外,中国的汽油生产标准可能比发达经济体低一些,这也和能源巨头的垄断有关系,在不充份的市场竞争下,油品质量必然会影响最后尾气的排放。

冬奥会成了中国空污治理的加速器,官方公布的“蓝天”数字逐年增加,2021年北京市优良天数达到288天,较2013年增加了112天,其中2021年的一级优良天数为114天,被形容为“蓝天底色更纯、含金量更足”,明眼人很清楚数字是障眼法。

事实上,中国的空气质量标准已经近10年未更新,PM2.5浓度以每立方米75微克作为24小时“优良空气”的最高值,标准比印度、孟加拉更宽松。陈刚表示,每个国家衡量优良天气的标准不一样,如果放宽标准的话,有时候污染的天气也会被算为优良天气,而空气污染包含可见的污染和不可见的污染两个层面,如果只是去衡量可见的污染,那些不可见的污染也会被忽略,未来中国需要进一步严格化指标体系。

撰文:麦小田 责编:许书婷