4月1日是“国际爱鸟日”,随着天气回暖,东亚澳迁徙线进入候鸟北返的高峰期,然而,在追风逐电的狂潮下,鸟类却面临新“风险”。

在净零减碳趋势下,各国风电产业抓紧“风口”积极发展,这两三年来,从中国沿海到台湾西海岸迎来最大风电装机潮,2021年中国新吊装海上机组2603台,海上风电新增装机容量达到1448.2万千瓦,同比增长约276%,截至2022年底,累计装机超过3000万千瓦,约占全球一半左右;台湾截至2023年底,离岸风机累计安装283台,累计装机达到225万千瓦。

风电和候鸟版图重叠

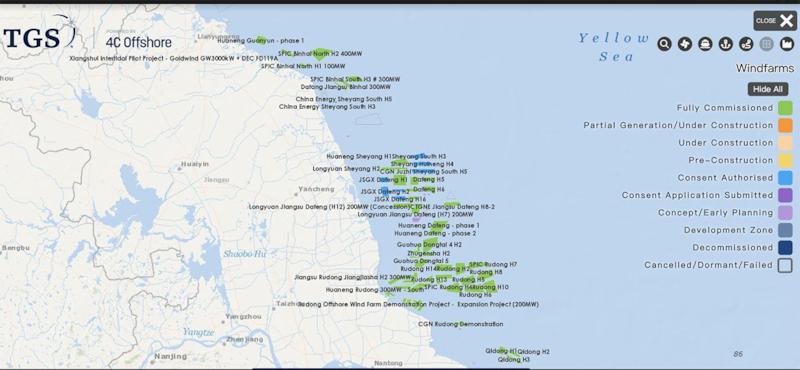

打开国际离岸风电工程顾问机构4C Offshore的线上地图,从黄渤海、东海,一路向南延伸至台湾海峡、南海,一处处风电场逐风插旗东亚沿海,眼尖的人不难发现,这也是候鸟乘风而行的主要动线,而东亚澳迁徙线早已是全球受威胁水鸟最多的地区。

“鸟类喜欢比较大的风,风机也喜欢大的风。”台湾中山大学生物科学系特聘教授张学文一句话道出两者版图的叠合,他长期投入鸟类和无脊椎动物生态研究,“东亚沿海的风电场不但重叠到鸟类迁徙飞行路线,也重叠到中间停憩的栖地“。

张学文说明,从过往的鸟类系放研究来看,东亚沿海是重要的候鸟迁徙路线,不光是水鸟,还有陆鸟如猛禽,牠们以台湾和中国沿海湿地为中继站,或是停留在浅山地区,补充能量后再前往下一站,而且鸟类会借助风来飞行,这样一来较为省力,以台湾海峡来说,每年秋季起开始吹东北季风,这一带位于台湾中央山脉和中国福建武夷山之间的狭道地形,形成强劲风场,由北方到南方度冬的候鸟就往往经过台湾海峡,从中国浙江、福建、广东沿海,或是台湾西部沿海成了水鸟的栖息地,现在这些风力大的地方也是很多风机设立的地方,包括陆上风电和海上风电。

致力风电和鸟类研究的台湾大学森林环境暨资源学系主任丁宗苏指出,东亚澳迁徙线有两条主要路线,一是东亚大陆边缘的沿岸线,另一是从阿留申群岛、日本群岛、台湾、菲律宾、东南亚诸岛以至澳大利亚的岛弧线,绝大部分的水鸟都是沿着海岸迁徙,很多陆鸟也会沿着海岸飞行,因为容易辨识环境地景,每年约有数千万、甚至上亿候鸟在东亚澳这一条路线迁移。

丁宗苏说,东亚澳迁徙线的候鸟处境受到世界鸟类保育界高度关注,因为这条线上的迁移鸟类族群出现显着下降趋势,最主要的影响是这几十年中国大陆沿海地区的快速开发,丧失了很多沿岸滩涂地,即使这些迁移鸟类不是在中国沿海繁殖或是度冬,牠们只是经过而已,数量也有快速变化,此外,近年来中国的风力发电无论是在陆域或离岸,装机规模跃居全球最大,也让沿岸栖地持续面临开发压力。

中国风电抢滩潮间带

中国海上风电的势力范围从潮间带、近海,逐渐朝向深海处拓展,野心勃勃往风里淘金。打从2009年江苏如东建成全球第一个潮间带风电场后,风电场在沿海潮间带圈地抢风,也无可避免和候鸟争地盘。

潮间带被中国视作海上风电项目的“练兵场”,“在泥泞的滩涂上给风电送出工程立塔架线,经常需要在齐腰深的水中吊装作业。”电力公司人员接受官媒采访回忆当年如东潮间带风电的施工情景,过程中不但要克服潮汛的影响,而且滩涂地质多是流沙,往往前一天打好的基桩,隔天就在流沙挤压下出现变形、移位等情况。

事实上,如东沿岸滩涂地是极度濒危的勺嘴鹬迁徙途中的停歇站,如今放眼望去86公里长的如东海岸线,上千台风机星罗棋布插满沿近海,而这只是东亚沿海风电版图中的一小块拼图。

“我不建议风电设在潮间带,在台湾的话,我会强烈反对。”张学文直言,他曾担任台湾离岸风电的环评委员,台湾经济部能源署也禁止在潮间带设置风机,“如果说原来一个很好的潮间带,有很多无脊椎动物,也是很多鸟类觅食的地方,也是候鸟迁徙的重要地点的话,在那里设置风机就不是一个好选择。”

“大家可能认为只是架个风机而已,它们可能没有占据太多的泥滩面积,但是即使风机使用的面积并不大,由于风机的扇叶范围非常广,它可能造成候鸟直接碰撞、栖地取代或丧失,以及迁徙路线的障碍等冲击。”丁宗苏归纳潜在的三种风险,“其实这也就影响到鸟类来利用这些栖地和食物资源的机会了。”

丁宗苏说明,这些鸟类在迁移的时候,牠们可能采取回避策略而没有发生碰撞,还是躲不过栖地破碎化和破坏问题,虽然说那里还是湿地、泥滩地,牠们看到风机可能就不想去利用了,或者是调整原来的迁徙路线,因为牠们也学乖了,不要接近风机,牠们就必须要避开风机、绕远路,这也会对牠们造成生态冲击。

风电场大张旗鼓进军潮间带,挖凿滩地打基桩,也埋下隐忧。张学文指出,潮间带的生物相非常丰富,尤其是泥岸滩地,泥岸大部分位在河口,上游带来丰富的有机质、营养盐等养分,所以孕育多样的水中生物和泥地生物,有些河口泥滩还有红树林、沼泽,以全世界海洋生态系来看,这一带的生物多样性仅次于珊瑚礁,而为了要获取比较高的电力,往往沿着海岸线设置很多座风机组,对生态环境的确有负面影响。

张学文认为,风机组的水泥桩座会改变原本的泥质结构,一般来说,藤壶大多定栖在岩岸,泥滩地较少,硬基质的桩座是否会改变生物多样性?到底改变多少?或者会不会像海水里的风机形成人工鱼礁效应?风电开发前需要有相当好的环境评估;如果已经设置风机,可以从原有的生物相调查,比较生物多样性和生物量有没有增加,包括无脊椎动物、鱼类,以及来这边觅食的鸟类,借由前后的对比,或者是风电场和没有风机地方的对比,这种两重的对比就可以看出风电对环境生态的影响。

不过,研究监测速度往往赶不上风电开发速度,张学文提醒,“风电设立后的监测工作也不可或缺,这是我们很值得去探讨的一个方向。”

风机占巢两败俱伤

2023年12月,法国尼姆的法院做了一项历史性判决,勒令关闭一座位在卢卡斯的风电场,这座陆域风电场在2016年投入运行,7台风机导致了上千只鸟和蝙蝠死亡,所在地也是金鵰筑巢的区域,清洁能源被指控为动物杀手,俨然为自然生态掘墓。

蝙蝠的死亡不见得是直接撞击,“风机运转时会产生扰流或乱流,它的风切压力会造成蝙蝠体内脏器出血。”张学文说,“我们现在看到有些海上风场有蝙蝠在附近活动,有些并不是迁移性的蝙蝠,那牠飞到那边做什么?近岸的海面会有一些昆虫,如蚊子之类的,但是数量不是很多,这是很有趣的一个问题。”

这一起绿能和生态两败具伤的案件,为东亚风电狂潮带来什么启示?丁宗苏认为,不只是绿能,所有的开发案都要避免造成太大的负面冲击,如果有7台风机已经导致了上千只飞行生物的死亡,老实说,7台风机停机了影响并不大,还是可以靠其他方式来弥补,如果一个开发案造成那么大的环境外部成本,人类要有足够的智慧来改变,也有足够的弹性空间来调整。

张学文提醒,绿能是一个好的方向,在绿能设立之前要审慎调查场址附近的生态情形,同时评估适合哪种绿能,要避开生态热点或是濒危物种的栖地,甚至不光是它不要减低生物多样性,而且能促进生态发展,当然这不是很容易。

其实,相较陆域风电,海上风电的环境冲击监测并非易事。丁宗苏指出,离岸风电很难去做观测和确实记录,因为不可能派人24小时在海面上监测,而自动监测费用昂贵,同时也有它的局限,飞行生物撞到陆域风电,尸体会在地面被找到,但是撞到海上风电、被打到了,牠就掉下去、死无对证。

“以迁移性鸟类来说,牠们大部分会依赖海洋进行跨岛或跨洲迁移,如果沿途经过很多风电场,这些风电场造成的冲击又可能不容易被察觉,因为找不到尸体。”丁宗苏语重心长说,“在这种情况之下,可能要过了好久好久以后,我们发现有一些物种的数量急剧减少,也不晓得是什么原因,大家再来猜测可能是风电所造成的,这时候已经太迟、太晚了。”

撰稿、制作和主持:麦小田 责编:陈美华 网编:伍檫愙