海鲜战争在非洲吹响号角,狼烟从西非窜入东非,中国远洋渔船贪婪攻城掠地,挟带着国家机器的雄厚金援,加上当地政治势力的勾结共谋,让东非沿海居民成了俎上鱼肉。

这一场渔业阴谋在《不义的浪潮》(Tide of Injustice)报告中无所遁形。今年4月,英国非政府组织“环境正义基金会”(EJF)公布了这份重磅调查报告,追查中国渔船在西南印度洋的掠夺和非法捕捞活动,同时揪出“惯犯”。报告甚至发现,在西非声名狼藉的中国船队更换名称“洗白”身份后,又在东非重出江湖。

船队洗白转战东非

“2022年初,我们发现一支在西非冈比亚犯下多起非法捕鱼罪行的中国籍船队GORDE,转移阵地到东非的马达加斯加重起炉灶,当时它持有的中国籍证书和船检证书都是伪造的文件。”环境正义基金会东亚经理邱劭琪说,“我们揭露了不法行为之后,GORDE船队大概沉寂了一年左右,然后据称船队历经几次的转换所有权,在2024年更名后,又再度得到马达加斯加的捕鱼许可证。然而因为它不良的历史,其实也让人怀疑这个船队在马达加斯加经营的正当性是否合法合规。”

西非渔场饱受中国船队蹂躏摧残,东非也步入后尘,没躲过这一场掠夺战,“非法、不报告、不受管制”(Illegal, Unreported, and Unregulated,简称IUU)的渔业活动持续横行西南印度洋。

邱劭琪以GORDE船队为例指出,这个例子显示出在非洲有非法捕鱼纪录的中国渔船非常容易透过转换所有权或是转换船籍,跑到另一个国家继续捕鱼或者从事非法行为。虽然这个案件显现出非政府组织能够协助各国政府在侦查和预防非法渔业行为上提供一些额外且有力的证据,然而最根本的是非洲沿岸国家急需跨国和跨区域机构合作,建立透明的平台或沟通管道,公开这些可疑和高风险渔船或是违法渔船的所有权、捕鱼和违法历史等资讯,让各国政府和利益关系人能够很快获取相关渔船的记录,进而评估是否核发捕鱼许可证,这样才能更有效地解决非法渔业问题。

根据中国农业农村部的最新统计,中国远洋渔船总数量约2,551艘。不过,总部位于英国的“海外发展研究所”(ODI)在2020年发表的一份调查报告显示,中国远洋船队的规模可能高达16,966艘船,比原本认为的规模高出5至8倍;而且有近1,000艘中国远洋船只被发现在海外注册,当中一半以上悬挂非洲国家的国旗。海外发展研究所的研究员古提雷斯(Miren Gutierrez)指出,“中国远洋渔业异常蓬勃发展,而且难以监控与控制。”

环境正义基金会的调查报告也提出了相同的见解,“这数字远被低估了,我们很难说到底低估了多少,但是各种资讯显示各个数字需要被质疑。”邱劭琪表示,“例如可能是在当地设立空壳公司,挂当地的国籍,表面资料似乎是当地的渔船。但是如果仔细追查后面的实质受益人或拥有人,很可能都是中国渔船。这种变成是黑数,比较难去追查,所以我们建议各国政府要公开实质受益人的资讯。”

中资企业勾结政坛

环境正义基金会在马达加斯加和莫桑比克的调查发现,许多政商关系良好、持有中国护照的华侨在当地成立渔业公司,并在当地利益可观的渔业中扮演重要角色,其中还有不乏利用政治操作而取得合法捕捞证的公司。这种手段使得中国公司在与当地渔业公司竞争时占尽优势,或是可能透过黑箱手法取得捕捞许可证。

此外,莫桑比克总统家族也卷入连环的黑箱作业疑云。《不义的浪潮》调查报告揭露,Motil Moçambique Lda.是一家在2017年5月注册的公司,所有权属于莫桑比克现任总统的儿子Florindo Nyusi。这家公司获得捕捞许可证,捕捞配额包括虾(120公吨)、海螯虾(30公吨)、螃蟹(30公吨)、鱼类(30公吨)、头足类(24公吨)和龙虾(24公吨)等。然而该公司似乎旗下没有任何渔船,俨然是空壳公司。在该公司注册一个月后,捕捞许可证被转移给南京润洋渔业公司(Nanjing Runyang Fishing Corporation)。这违反了莫桑比克渔业法第44条规定 -- “不得转让捕捞许可证”的原则。

在透明度差、监管和执法薄弱,加上贪腐的政治体制下,东非坠入非法渔业的深渊。中资渔业公司则游走灰色地带,甚至踩在红线上作业。环境正义基金会进一步检视在西南印度洋从事IUU捕捞和犯下人权侵害的中国船队发现,中国政府也撇不开“共犯”的角色。

老大哥是金主也是帮凶

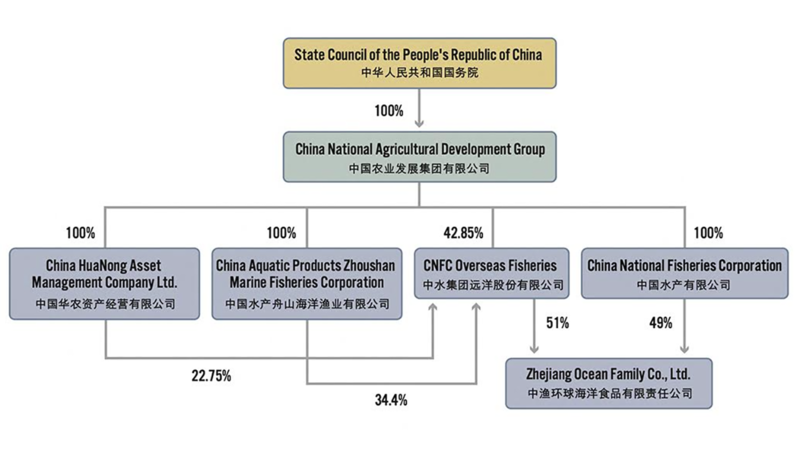

邱劭琪指出,违规排行榜的前三名是山东省中鲁远洋渔业股份有限公司、浙江大洋世家股份有限公司和中水集团远洋股有限公司。其中,中鲁远洋和中水集团是上市公司;浙江大洋世家曾经两度尝试上市,一次失败,一次自行撤回。这三家公司的主要业务都是金枪鱼(又称鲔鱼)捕捞,印度洋是他们最重要的渔场,而且中国政府以不同的形式和比例获取这三家公司的营业利润。山东省政府是中鲁远洋的最大股东;中水集团则是中国国务院国资委直接管理的唯一一家大型综合农业类央企,2023年为了壮大该公司在非洲的事业,透过板块重组把利润高的东非拖网事业和金枪鱼事业合并至上市公司;至于大洋世家,中国政府则透过国有事业单位和控股公司持有大洋世家的部分股份。

不只是身为股东,中国政府还“大撒币”扶植远洋渔业公司,持续给予丰厚的补助和实行减税。“我们从这三家公司的年报证明,中国政府间接成为非法渔业的帮凶。例如,中鲁远洋每年的利润很不稳定,2019年的补助占总利润约22%,而且2021年的全部利润都来自政府补助。”邱劭琪分析,“中水集团虽然是国有上市公司,营运状况一直非常惨淡,譬如在2021年基本上是靠政府出手补助而赚钱。所以,政府补助是这些公司重要的资金来源。”

此外,在“一带一路”和“蓝色经济”双重模式护航下,中国政府野心勃勃地扩大远洋船队的势力范围,强化中国在非洲的影响力和经济利益,而东非沿海国家人民却难以从中获益,往往沦为被剥削的弱势族群。

蓝色经济是一场骗局

邱劭琪表示,中国政府对非洲的大外宣不论是强调“海洋命运共同体”、“中非命运共同体”或“蓝色伙伴关系”,都是着重平等、互惠、双赢的正面口号,不过再对比中国的大内宣叙述,例如远洋渔业是建设“海洋强省”及“海洋强国”不可或缺的一环,或者更直接强调远洋渔业是稳定粮食安全的“菜篮子”政策支柱,也是丰国富民的“蓝色粮仓”等,这些频繁用于中国政府公文和新闻稿的语言,对内宣传鼓励的都是向外夺取和发展,以维持中国的政治野心和粮食安全,跟互惠双赢的大外宣说法差异很大。

《不义的浪潮》盘点中国夺取东非海上粮仓的案例显示,马达加斯加有高达70%的螃蟹销往中国,螃蟹出口行业主要把持在少数的中国参与者手上,他们在不透明的条件下获取独家出口许可证,同时跟渔民压低收购价格,坐大难以动摇的垄断地位。

从捕捞、加工到渔业建设,中国无不坐收渔利。邱劭琪指出,东非各国如肯尼亚、坦桑尼亚和马达加斯加等,是习近平提出“21世纪海上丝绸之路”战略的最终站。中国政府利用“一带一路”投资或贷款给非洲国家兴建港口和渔业基础建设,中国渔业公司也拿到丰厚的政府补助投入兴建和开发工程,这一切看来都非常正向。但是,中国中央或地方政府也积极鼓励将渔获运回中国,补充数千、数百家水产加工厂的原料。事实上,远洋渔获回运是各省主要的工作目标之一,渔获进入加工流程提高附加价值,身价才会上涨。然而,在非洲的中国渔业基地几乎都以初级加工为主,这使得当地社群很难在中国渔业公司的经营模式中受惠。

邱劭琪表示,《不义的浪潮》报告发布后,环境正义基金会仍未收到中国政府或企业的回应。不过,针对今年初有关浙江大洋世家的调查报告,大洋世家在受访的新闻中强调,可以证明所有的作业都是合法。但目前,该公司仍未提出任何证据。

东非沿岸国家被推上危机浪头,蓝色经济触礁变调,不断翻出棘手的非法渔业和人权侵害问题。这其中,区域渔业组织扮演着重要的领航角色。环境正义基金会建议,印度洋金枪鱼委员会会员国要提高区域内的国民守法意识,支持延绳钓船上的观察员覆盖率在2025年达到20%;并且加强管制冷藏运输船,逐渐废止海上转载渔获;同时要改进鲨鱼和大型海洋哺乳类动物的保育措施;以及提高在这个海域工作的船员的劳动权益标准等。另外,市场国在进口环节上要设立防控非法渔获的机制,确保全球供应链的透明度,利用市场力量向中国施压,使其对渔业管理框架进行必要的改革。

与此同时,西南印度洋沿海国家加强渔业监管也刻不容缓。环境正义基金会指出,这些沿海国家在核发捕捞许可证前,应详细调查中国渔业公司及船只的背景并公开相关资料,针对违法行为的惩处要有吓阻效果,同时批准并执行所有为渔船和船员工作条件设定的相关国际协议;而蓝色经济投资都要确保透明,且要有环境影响评估;此外,西南印度洋的港口国应有效执行联合国粮农组织的《港口国措施协议》,对于合理怀疑从事非法捕鱼或相关违法行为的中国船只应拒绝该船进入港口,或是检查该船及采取其他适当行动,预防非法捕鱼行为。

中国政府更是责无旁贷,环境正义基金会建议,中国应批准并实施国际劳工组织的《渔业工作公约》及其他相关的国际劳工组织公约,以解决虐待劳工的问题;必要时,要更新国家法律框架,确保中国公民、自然人或法人能为海外非法捕捞活动和人权侵犯负责;中国也要致力消除有害补贴,政府不得提供补贴、贷款或其他资金形式给有非法捕捞和其他违规纪录的渔业公司,并持续更新和公布远洋渔业船舶的违法行为和制裁等信息。报告还敦促中国政府改革相关审查制度并提高透明度,以此彻底解决中国远洋渔船滥用换旗的问题。

撰稿、制作和主持:麦小田 责编:陈美华 何平 网编:伍檫愙