四川酉阳县的一户农家,大章驮着病躯坐在床边,沉重的喘气声,不时伴着剧烈的咳嗽声,鼓肿的身子填满尘肺病末期的痛楚,气若游丝呼唤大女儿为他按摩。他原先在石英粉厂工作,家里建了两层小楼房,没钱再装修,灰暗空洞的屋子,一如被矽尘塞阻的黑肺。

大章是《尘默呼吸》纪录片的焦点人物,主角早已无力说话,1994年生的中国导演李维用大章孩子的视角纪录尘肺病家庭,3个孩子似懂非懂凝视父亲一步步走向死亡。2022年底,这部片子入围金马奖最佳纪录片,在中国的声量却极其微弱。

在台湾看见黑肺真相

中国独立纪录片导演闻海注意到这支纪录片,旅居台湾的他今年策划“夜探中国系列:看见不一样的真相”放映座谈会,《尘默呼吸》是其中一部片子,去年还作为中国独立纪录片校园巡回影展的开幕片,现场观众的呼吸跟着片中节奏闷重起来,胸口不由自主浮现窒息感。

“为什么这么在乎这部片子?”闻海长期关注中国世界工厂问题,多部作品真实纪录底层的劳动社会,他有感而发说,“因为在中国非常严苛的拍摄环境下,还有年轻导演继续拍片子,面对这样一个巨大的社会问题,来表达他的看法,而且特别是2013年以后独立影展在中国禁止展映,到今年正好是10年,我觉得这样一个精神是非常可贵的。”

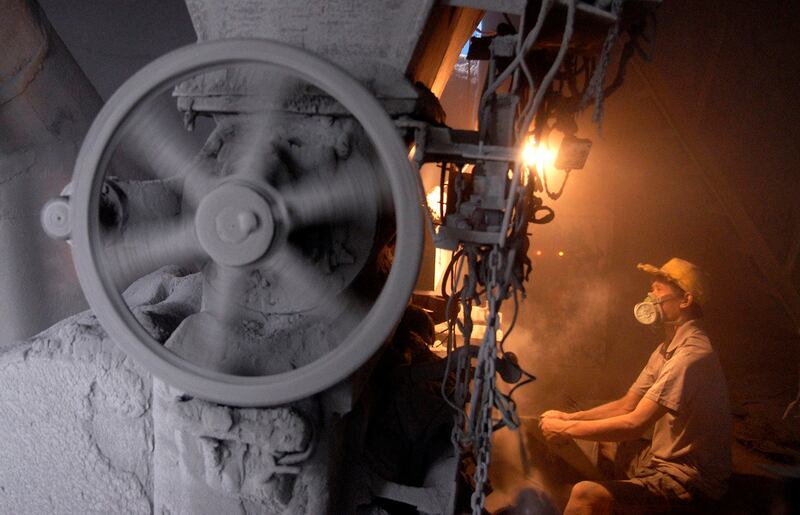

尘肺病是中国农民工典型的职业病,他们在煤炭、矿山、石绵、水泥、建筑等行业打工,长期吸入大量粉尘而导致肺组织纤维化,这几年90后的“尘二代”也陆续出现。大章一家人是农民工群像的缩影,兄弟都患上尘肺病,村子里不乏同病相怜的患者,2017年底李维走进大章家拍摄纪录片,这一年他24岁,片中左邻右舍窃窃私语“我看快不行了。”半年后,大章离开人世,尘肺病农民工的悲剧人生,依然在中国各地农村上演。

尘肺病留下的寡妇村

闻海的故乡湖南是尘肺病大省,多年来,尘肺患者蝉联全国之冠,“湖南靠近广东,譬如说像深圳地王大厦打地基的时候,它就需要大量的农民工,早期很多工人连口罩都不戴,工头也没有这样的意识。”他看见早年职业病防护处于空白状态,加上掠夺性的资源开发、走上快车道的城市建设和对劳动者生命的漠视,湖南、四川、河南、陕西等主要农民工省份也往往甩不开尘肺病的沈疴旧疾。

“因为这样的工作薪资比其他工种来得高,所以他们还不介绍别的村庄或是别的县市的人去,大多是一个村庄的人互相结伴,这样的好差事,咱们自己村里的人做。”闻海提起尘肺病背后的集体命运,“我有个朋友到湖南拍片子,发现很多村庄都是寡妇村,就是因为(丈夫)都得了尘肺病。”

看在闻海眼里,纪录片最擅长的就是展示处境和处境中的人,李维面对尘肺病的巨大题材,镜头里的叙事不只是牵涉劳工权益的问题,同时也触及更多的面向,譬如说留守儿童、破败的农村、第一代农民工的问题,也可以是关于死亡的故事。

他感触良多说,《尘默呼吸》是最新的一部片子,其实对我们这一代来说,尘肺病问题不是新鲜的事情,它可能存在20多年了,而且尘肺病是关注度最多的一种职业病,这肯定是体制的问题。

被体制遗漏的黑数

根据中国官方统计,截至2021年底,中国累计报告职业性尘肺病约91.5万例,占所有职业病约90%。不过,公益组织“大爱清尘”调研推估,尘肺病患者大约在300万到600万之间,由于流动性大、劳动关系难鉴定等原因,农民工患病后无法进行职业病诊断,因此无法被官方认定为尘肺病患者。

闻海认为,数字的落差还反映根本性问题,以艾晓明拍摄的河南爱滋病纪录片《中原纪事》来看,她当时采用对这个问题最有发言权的高耀洁医生的一手调查,高耀洁深入民间访查10多年,调查结果和官方完全不一样,所以反倒是民间调查机构和高耀洁整理出来的数据最接近真实,后来谭作人对汶川地震进行调查,揭露豆腐渣工程、孩童死亡具体数字,这是公民投入调查的重要原因,官方要么不给数据,要么就给虚假的数据,这就造成中国民间和官方的不信任感愈来愈加剧。

庞大的尘肺病黑数,不但投射出体制骨子里的病灶,也意味着农民工逃不过贫病交加的命运。中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所前首席专家李德鸿曾经直言,农民工尘肺病问题解决难,关键还是我们的体制,就以尘肺病命名为例,国家职业病目录中在尘肺病前面加“职业性”三个字做定语,叫“职业性尘肺病”,这个命名实际上是把体制外的尘肺病人排除在外,从而使农民工尘肺得不到及时的诊断和应得的社会保障。

闻海感慨说,“官方不是从制度去解决问题,甚至是为了排除自身责任,而制定一些条条框框。”

飞行工厂里的农民工

今年6月“大爱清尘”发布《2022年中国尘肺病农民工调查报告》,在735 位尘肺病患者样本中,高达8成以上从未签订过劳动合同,这代表他们缺少争取劳动保障最重要的凭据;另外,获得职业病诊断证明的患者仅为303人,且最终只有9人得到工伤赔偿,占总人数的1.22%。

尘肺病农民工大部分没有工伤保险,他们患病后被迫离开工作、回家等待死亡,如同《尘默呼吸》片中的大章没有经济能力就医,村子里的人议论纷纷,工厂早就解散了,根本求偿无门。

“我有时看中国世界工厂特别百感交集,很多地方为了招商引资,很多企业变成飞行工厂。”闻海提起20多年前《南方周末》就有这方面的讨论,“反正有3到5年的免税或者一些优惠政策,只要你给我贡献GDP,最后把这个地方污染了,搞完以后又到别的地方去,这就是飞行工厂,所以留下来的那些人怎么办?最后就沦为社会问题,中国的GDP是巨大的社会成本累积。”

这群农民工从事高风险、高污染的工作,用黑肺换来GDP,最后却成了世界工厂的“报废品”。“中国很多问题是全球经济一体化带来的极端后果,我认为现在的全球问题最后要变成像人权一体化这样的情境,包括环境问题、气候变迁也是一样。”闻海语重心长提醒,“譬如我以前到云南3500米的高山拍片子,上面的植被破坏得特别厉害,跟西北的农村一样,但是沙土会直接进入对流层,它就飘到日本、飘到全世界各个地方去了。”

走不出困境的尘二代

“大爱清尘”这份调查报告也显示,超过一半的尘肺家庭入不敷出,由于经济压力,一部分受访者在患病后继续冒险从事涉尘工作,并有9.8%的尘肺患者子女投身涉尘工作,如今农民工子女也步上后尘,身处尘肺病的鬼门关。一如李维拍摄的弱势家庭,大章难以挣脱因病返贫的枷锁,生计难题最终留给了年迈的双亲和茫然无助的3个孩子。

闻海不意外“尘二代”的代际传递,他表示,这也印证了这一个多月来中国新闻报导第一代农民工的养老问题和学者的调查结论,第一代农民工大多数没有投保,面临积蓄微薄、社会保障缺失等问题,然后他们的孩子对命运的改变也是微乎其微,继续复制相同的困境。

闻海不禁想起中国导演李一凡的作品《杀马特,我爱你》,片中的年轻人是第一代农民工的子女,他们在90后出生,从小是爸妈长年在外工作的留守儿童,然而后来他们还是农民工,继续外出打工。“中国估计有6000万留守儿童,这些年来孩子在最需要父母关爱的情况下,无法想像他们是怎么度过童年和少年时代。”他喟叹道,“所以父子关系、父女关系又会影响到农民工养老的问题,年轻时他们就跟子女没有什么感情交流。”

出身农村家庭的已故诗人许立志,写下一首诗作〈一个螺丝掉在地上〉,写照农民工的卑微生命,他曾经是富士康生产线上的工人,用螺丝钉形容接连跳楼身亡的工人,“他也在24岁自杀了,我在自己的片子《喊叫与耳语》用了一个黑屏,把他的诗改成:不,是人自杀了,不是一个螺丝掉在地上,作为这个影片最大的呐喊。”闻海沉痛说,“人实际上是人,他不是螺丝钉,也不是报废品,不应该用完即弃。”

虽然尘肺病议题进入官方视野,2019年中国国家卫生健康委等部门联合制定《尘肺病防治攻坚行动方案》,加强尘肺病预防控制和尘肺病患者救助救治工作,不过这并未解决尘肺病农民工的现实困境,主流媒体也缺乏关注度。闻海表示,在西方国家或是相对自由民主的地方,这样的题材应该是主流媒体持续报导的重要新闻,直到这个问题有对应的解决办法,热度才会消散。

2022年李维完成《尘默呼吸》后,这部作品在国际电影节崭露头角,在中国却无法取得电影公映许可证,声量相当微弱。闻海认为,很多电影和新闻是让更多人看到一个普遍存在的事情,最终要改变这个事情,实际上是一个社会工程,不只是政策的改变,政府在这个过程中应该提倡更多民间组织和民间社会共同解决问题,譬如说这部片子最动人的人物是一个义工,他经常帮大章打针,他也曾经是一个病得要死的农民工,突然有一天就好了,他有种感同身受的体会,所以自愿帮忙,因为他觉得那个家庭太苦了嘛!

从中国独立纪录片的发展脉络,闻海深刻看见这些纪录片的意义和价值,“哪怕是用最简单的方式把当时的处境拍摄下来,如果当时不能起到一个非常主动的效果,但是未来我们再反观这个时代的话,它是一个重要的人类学调查报告,也是当时中国最真实状态的展现。”

撰稿、制作和主持:麦小田 责编:许书婷