秋冬时节,鲭鱼应当是最肥美的丰收季节,不过,近年渔况似乎变了调。从台湾到日本,渔民出海找鱼落空,好不容易网兜收紧,盼来的鲭鱼也是小一号。

“今年差不多慢了一个月,通常7月过后,鲭鱼5、6尾斤的比较会吃火,今年的量不比以前了。”台湾南方澳船长阿良察觉渔汛乱了套,鲭鱼是南方澳渔港最主要的渔获,过去经验老到的阿良总能乘着渔汛出海,扒网船的集鱼灯一开,引来趋光性的鲭鱼“吃火”,一肚子大鲭丰收的故事,谁想到短短20年竟成了往事回忆。

“我感觉暖化了,海水水温变高了。”阿良沉默片刻脱口说,这天渔港风平浪静,逐年变质的海洋躲不过讨海人锐利的眼神,他看见海洋污染、渔船围剿逼走鱼群,没想到现在又多了个搅局者,气候变迁拐走了渔民赖以为生的鲭鱼。

暖化让洋流乱了套

鲭鱼属于洄游性鱼类,喜欢生活在冷水区域。台湾海洋大学环境生物与渔业科学系教授吕学荣指出,黑潮和大陆沿岸流交会处是鲭鱼最多的地方,台湾东北部海域终年有不同成长阶段的鲭鱼,入秋后东北季风报到,大陆沿岸流逐渐增强,东北海域的水温降低,鲭鱼从东海陆棚向南洄游,进到这个水域大量索饵成长,渔况达到高峰,然后一直到冬末初春,鲭鱼进入产卵期,随着天气回暖,黑潮流速变强,大陆沿岸流开始减弱,渔场水温逐渐上升,产完卵的鲭鱼开始往北走,刚出生的鲭鱼则滞留在台湾东北海域,这时候约莫6、7月,所以鲭鱼南下北上的规律洄游,其实跟水团势力有关系。

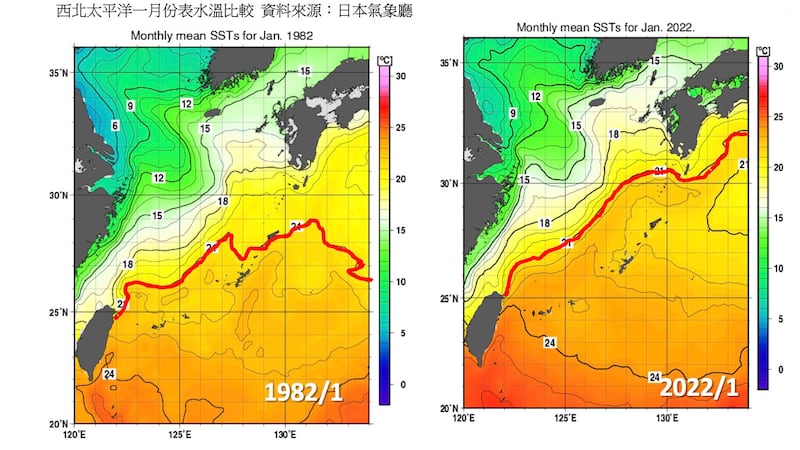

不过,近年来,大陆沿岸流和黑潮的势力消长却悄悄出现变化。吕学荣说明,以去年冬天为例,到了2、3月也没看到很冷的海水,黑潮的流轴持续接近陆棚,导致陆棚的水温偏高,所以鲭鱼不敢南下产卵,或者是潜入比较深、温度低的水层,因此渔民依照正常的洄游判断找不到鱼,因为水团时序的改变、黑潮流态的异常,鲭鱼延迟南下,今年5月渔民才慢慢找到鱼。

“如果资源量健全、鱼群数量够多,渔汛和洄游路径其实很有规律。”吕学荣忧心说,“愈多异常的渔况,那就是鱼有危机了。”

鲭鱼缺粮事件簿

全球暖化的隐形巨手正伸向海洋,不动声色搅乱洋流作用。吕学荣指出,从40多年的海温变化来看,东北亚水温上升迅速,东海平均升温1.2°C,台湾东北部海域大约上升0.9°C,水温上升会造成黑潮流态发生很大变化,黑潮属于上层环流,以台湾东北部海域来说,冬季黑潮入侵陆棚的现象愈来愈频繁,也就是黑潮水漫过陆棚,这不仅造成渔况无法掌握,同时也会影响海洋生产力,因为愈热的海水覆盖在上面,会让海水对流降低,导致富含营养盐的海水上不来,所以供养的族群会降低,整个东海到日本海是水温上升的热区,随着海洋生产力下降,渔获量的潜力逐年下降,这一带海域也成为全球渔业资源衰退的最大热区之一。

不出其然,鲭鱼出现“饿肚子”的情况,去年冬天,吕学荣研究团队的采样发现,台湾东北海域捕获的鲭鱼体重下降很多,胃里食物不足,其他鱼种的体重也都下滑,“这可能是黑潮入侵陆棚现象持续很久,牠们找不到东西吃。”他分析“缺粮”原因,“鲭鱼饿肚子可能就是一个迹象,因为我们以前看到鱼的营养状况都没有去年下半年这么低,如果今年冬天再来一次,那就表示水温上升会造成渔业资源进一步瓦解。”

台湾海洋保育与渔业永续基金会执行长林爱龙也认为,鲭鱼渔获量变少和气候变迁脱不了关系,近年来台湾渔民捕捞到的白腹鲭数量减少,同时不容易找到花腹鲭,甚至渔获组成变得很复杂,找到的鲭鱼混杂了很多鲹鱼,像是竹䇲鱼、蓝圆鲹等,海洋生态好像变得跟以前不一样了,加工厂这么打比方,“以前的渔获组成是兄弟姐妹,现在是“亲朋好友、表哥表姐都混在里面”。

“去年冬天到今年一月,日本有些鲭鱼也捕不到了,渔民发现牠们躲到更深的海水层。”林爱龙留意到日本新闻报导,“渔获组成出现变化,或许跟海水温度变化有关系,鱼要游到更深海的海域,找到合适的温度,随着栖息空间改变,渔获组成也会不同。”

拖网歼灭渔场生态

不过,在渔场搅局的不只是气候变迁,中国的拖网渔船也是渔民眼里的“超级杀手”。

中国捕捞鲭鱼以灯光围网为主力,东海渔场也常有双船拖网(简称双拖),一网打尽各种鱼类,栖地环境也跟着遭殃。船长阿良捕捞鲭鱼快20年,纳闷今年一直有不少竹䇲鱼拉上网,“通常我们南方澳这边遇不到,只有北部才遇得到,我猜可能是拖网把渔场破坏掉了,所以这种鱼才会全部跑出来。”他推测鱼群转移栖地,“从基隆八斗子算出去60海浬,那里有渔场,差不多快到钓鱼台,那里本来有这种鱼,中国的拖网都在那边拖,这几年已经没什么鱼了。”

拖网渔船扫过渔场,大小鱼通通入网,鲭鱼栖地连带“被消失”。“中国的双拖网力好,各种鱼类都拉起来,而且破坏下面生态。”阿良目睹拖网横行后的海洋坟场,“鲭鱼是吃那些小鱼小虾,可是他们的拖网过来,破坏环境地形,小虾就待不住,鱼群就不会进来。”

林爱龙表示,过去10几年来,台湾环保团体持续关注中国拖网船问题,这种渔法破坏力强,加上渔民缺乏永续渔业观念,捞捕量确实很惊人,他们不只出现在台湾东北部海域,也会跑到澎湖海域、台中外海,造成海洋生态冲击的主因之一。

加拿大英属哥伦比亚大学、美国史丹佛大学的最新研究显示,若人类不采取任何措施来降低全球暖化的影响,加上过度捕捞,全球鱼类族群将大幅降低至目前的36%。如果鲭鱼的渔获压力不减,加上水温持续上升,资源状况将不容乐观。

渔业管理的“漏网之鱼”

鲭鱼的生存危机步步进逼,渔业管理缺位和不足难辞其咎。吕学荣指出,目前东海没有区域渔业管理,主要捕捞国各管各的,但是彼此会有相当程度的影响,尤其是中国的捞捕量问题。林爱龙表示,中国在东海的渔业管理以夏季休渔和严打三无渔船(无船名、无船号和无船舶证书)为主要政策,这些只是最基本的工作,缺乏进阶的渔业管理。

以东海伏季休渔来看,每年由5月1日起实施,休渔时长依渔船作业方式而有不同,灯光围网约休渔至8月1日止。“北纬27度以北的海域是日中渔业协定水域,日本发现即使在伏季休渔期,中国的灯光围网还是在东海捕捞,因为从卫星监测资料看到灯光围网的灯光。”吕学荣以日本水产厅的报告为例,“伏季休渔只管出不管进,5、600吨的大型船出去可能就不回来,渔获量也没受到管制,因为它管船不管鱼,所以中国表面上看起来禁渔时间长,实际上灯光围网没有全面被禁止。”

事实上,禁渔期跟不上环境变化,同样削弱了保护力度。以台湾为例,鲭鱼禁渔期为每年农历春节期间20天和一整个6月,吕学荣解释,前者是鲭鱼的产卵期,后者是最多幼鱼的时期,因为过去的鲭鱼渔获资料显示,6月的渔获平均体长最小,不过禁渔期亟须检讨,近年由于环流异常,鲭鱼延迟南下,今年6月不是小鱼最多的时候,7、8月小鱼才大量出现,但是渔场已经解禁,目前渔业管理无法因应、动态调整。

林爱龙认为,进阶的渔业管理能精准厘清问题所在,像欧美国家的法规会搭配科学研究资料,进行年度变动,甚至是季节性动态调整。吕学荣表示,禁渔期、禁渔区和船组数量管制都属于“投入管理”,一个进步的渔业管理要实施“产出管理”,包括鱼体大小控管、渔获总量限制等,目前韩国和日本都订定鲭鱼捕捞总量限制,不过,韩国订的总量很高,日本订的总量管制和目前捞捕量很接近,这是渔业管理可以努力的方向。

为减缓鲭鱼的捕捞压力,2013年台湾实施《鲭鲹渔业管理办法》,限制扒网渔船总数、要求卸鱼申报、装设船舶监控系统,以及订定禁渔期和禁渔区,近年修法声浪四起,年轻一辈的渔民更投入自主管理,台湾渔业署和海洋保育与渔业永续基金会联手推出“海洋之心生态标章”,林爱龙指出,目前已经有34组扒网渔船加入,台湾东北海域作业的渔船已经有超过95%船队取得海洋之星生态标章认证,加入永续渔业的行列。

“鲭鱼确实需要跨国管理,单独一个国家都会使不上力。”林爱龙提醒,“现阶段各个国家要先落实自己的渔获纪录和申报,对于将来推动东海区域渔业管理机制会有帮助。”

这张渔业管理的破网没补起来,生存狭路又遇上气候变迁,鲭鱼的未来命运可不容易扭转了。

撰稿、制作和主持:麦小田 责编:许书婷