一、李奇微临危受命:识破“星期攻势”

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将继续进行韩战系列节目。

在之前的十一讲中,我们回顾了韩战的起源和韩战头半年的战争进程,以及在战争进行了半年时国际社会为和平所作的努力。今天,我们将进行第十二讲《和平幻灭·下》,讲述共产极权阵营如何拒绝了一切和平的可能,并继续扩大战争的规模。

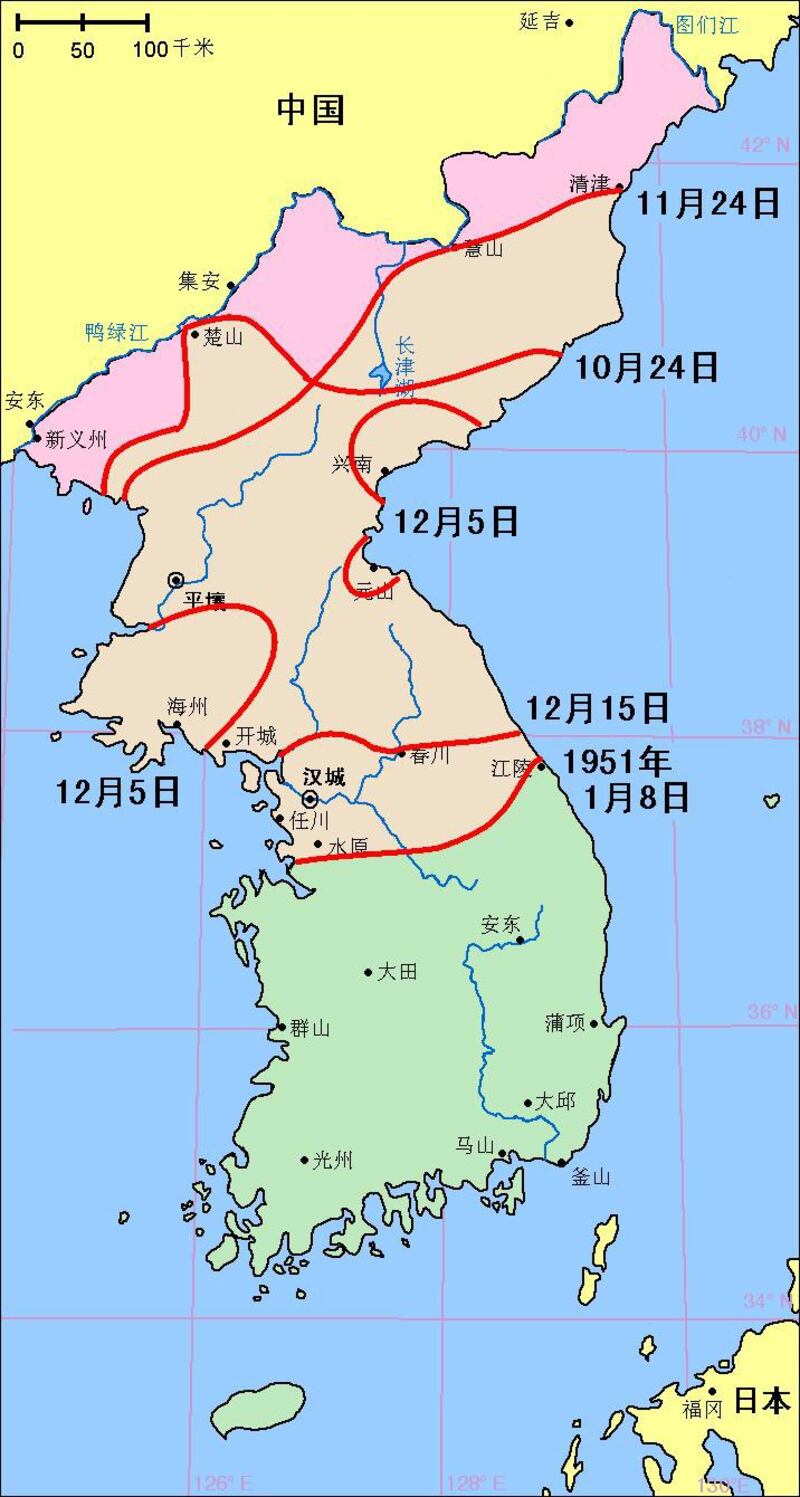

按照惯例,我们还是从一个历史场景说起。1951年1月1日上午,新上任的美第8集团军司令马修·李奇微中将驱车来到首尔北郊。从前一天黄昏时分起,超过30万中共、北韩联军已经越过三八线,向联合国军发起了所谓的“第三次战役”。这次大规模进攻,被联合国军称为“新年攻势”。经过一夜战斗,联合国军的三八线阵地被突破了。此时,映入李奇微眼帘的,是一片混乱的景象。

李奇微在他有关韩战的回忆录中描写道,当时大批韩国士兵“丢弃了所有的火炮、迫击炮、机枪以及数人操作武器”,“乘着一辆辆卡车,正川流不息地向南涌去,他们没有秩序,没有武器,没有领导,完全是在全面败退。有些士兵是依靠步行或者乘着各种征用的车辆逃到这里来的。”虽然美军总体上携带着重武器,进行着有秩序的后撤,但也有部分部队被卷入溃退中。那天上午,李奇微在美24师的伤员后送站与一些美军伤兵进行了谈话,“发觉他们情绪十分低落,没有美国士兵在伤势不太严重时通常所表现的那种重返部队的迫切心情。”面对部队低落的士气,李奇微心情沉重地表示:“要想使部队鼓起所需要的斗志,还有许多工作有待我们去完成。”(李奇微:《朝鲜战争》第五章)

此时李奇微所接手的美第8集团军,是一支刚刚从北韩深处进行了长距离撤退,缺乏斗志的部队。雪上加霜的是,在1950年12月23日,也就是美第8集团军全面退到三八线的时候,曾率领该集团军坚守釜山防御圈的司令沃克将军在首尔北郊的一场车祸中逝世。在这样的情况下,李奇微才得以临危受命,被从美国本土派往韩国前线。李奇微在12月27日抵达韩国前线时,发觉部队不但普遍失去了斗志,甚至连基本的敌情侦察都变得敷衍了事了。根据李奇微的回忆,在美第8集团军使用的军事地图上,没有关于敌人兵力部署的任何细节,只在三八线北侧画了一个鹅蛋大的红圈,其中写有数字“174,000”,用于表示对敌人兵力的估算。而就连这个兵力估算,实际上也是大大低估的。对于上述种种在部队中存在的情况,李奇微深感震惊。(比利·莫斯曼:《朝鲜战争中的美国陆军(第二卷):潮涨潮落》第九章《中国人的第三次攻势》)

在中共、北韩联军发动“第三次战役”前夕,沿三八线部署的美第8集团军也面临着兵力严重不足的困境。此时,刚刚从北韩东北部撤到韩国南部的美第10军虽已被归入第8集团军建制,但这个军的不少部队仍在韩国南部休整。布置在三八线上的联合国军战斗部队,总兵力甚至不足20万。而就是这么一点可怜的兵力,却要防守长达216公里的战线,每个一线师要防御的战线长达20—30公里。处在第一线的各师,只能以连、排为单位建立一些点状阵地,不但缺乏预备队,也难以构筑紧密的防线。一旦防线的一点被攻破,那么整个防线就会迅速被突破。(日本陆战史普及会编:《朝鲜战争》第七卷第三章)可以说,在不明敌情、兵力不足、士气低落的情况下,美第8集团军是不可能守住三八线的。

在如此不利的情况下,李奇微利用1950年的最后几天,提出了改变战局的方案。作为美军中的优秀将领,李奇微有着丰富的作战指挥和策划经验。李奇微出生于1895年。1917年,他从西点军校毕业,此后在该校长期担任教官。1942年,他出任美第82空降师师长,得以指挥美军最早的两个空降师之一。在1944年的诺曼底战役期间,他随同部队空降在德军滩头阵地后方,其后连续作战一个多月,立下了赫赫战功。此后,他升任第18空降军军长,率部攻入德国,一直战斗到德国投降。李奇微之所以能在二战中被任命为空降兵指挥官,是因为空降兵在当时还是一个新生兵种,正适合由拥有灵活军事思想的李奇微进行指挥。在前往韩国赴任前夕,李奇微的官职为美军副总参谋长。而在就任美第8集团军司令后,联合国军总司令麦克阿瑟就成了李奇微的顶头上司。有趣的是,当李奇微在西点军校出任教官时,麦克阿瑟曾担任过一段时间的西点军校校长。此次李奇微临危受命,是他再一次成为麦克阿瑟的下属。麦克阿瑟对于李奇微充满信任。当李奇微前往韩国前在日本东京向麦克阿瑟述职时,麦克阿瑟曾对他说: “第8集团军是属于你的,马特。你认为怎么好就怎么干吧。”(李奇微:《朝鲜战争》第五章)李奇微之所以能够快速提出改变战局的方案,离不开麦克阿瑟给予他的信任和自主权。

二、中共北韩联军的“新年攻势”

通过研究中共军的历史及此前他们在北韩发动的两次攻势,李奇微意识到,中共军在后勤补给方面有着致命的弱点。在联合国军的持续空袭下,中共军“运输车辆不足,要依靠驮马、大板车和人力”进行后勤运输。因此,中共一线战斗部队在发动一次进攻时,难以得到持续有效的补给,只能携带少量弹药及口粮,维持7—10天的攻势、向前推进40—50公里。每进行一次这种“星期攻势”,中共军就不得不暂停进攻、进行休整。而随着战线南移到三八线,中共军与后方的距离变得更为遥远,每次攻势面临的补给困难也就越大。因此,在中共军对三八线发起攻击后,联合国军应全线撤退到首尔以南55公里处的三七线(北纬37度线),而后在中共军进行休整时发起反攻。从三七线以南直到洛东江边,联合国军还应设置三段预设阵地。在中共军的攻势过于猛烈,联合国军无法守住三七线的情况下,联合国军就应依次向这三条防线撤退,并寻找机会发起反击。这样,通过反复的撤退、防御和反击,联合国军就能不断消耗中共军的有生力量,并在最后粉碎中共军的攻势。(日本陆战史普及会编:《朝鲜战争》第七卷第三章)在每次进行撤退时,联合国军也要利用中共军畏惧空袭、不敢在白天作战的弱点,在白天以步坦协同部队发动反冲击,配合炮火尽可能消灭敌人。(李奇微:《朝鲜战争》第五章)

在这样的战略思想下,美第8集团军在1950年最后一天的黄昏迎来了超过30万中共、北韩联军的疯狂进攻。此次“新年攻势”,中共军投入了第13兵团的六个军(第38、39、40、42、50、66军);至于经过两个月休整和补充恢复了实力的北韩军,也投入了三个军团(第1、第2、第5军团)共7.5万余人的兵力。中共、北韩联军的进攻重点方向位于被称为“西线”的战线西侧,其矛头对准了韩国首都首尔。为了夺取首尔,他们投入了四个中共军(第38、39、40、50军)和一个北韩军团(第1军团)。经过一夜的战斗,联合国军设在三八线的临津江防线被突破,战斗力较弱的韩军大量溃退。这样,就出现了李奇微在1951年元旦上午看到的那一幕。

然而,尽管联合国军正在全线撤退,但这次撤退本来就在李奇微的计划之中。虽然许多韩军部队和少量美军部队陷入了溃退状态,但大部分美国部队仍保持着建制、在有序地向后撤退。1月3日,联合国军主动放弃首尔,并破坏了首尔的军事设施及可能被敌人利用的民用设施。在离开他位于首尔的指挥所前,李奇微将军把一件破烂睡衣钉在墙壁上,略带幽默地在上面写下了“第8集团军司令官谨向中国军队总司令官致意”这句话。在联合国军撤离首尔时,首尔的100万居民中,有50万人因不愿意做共产极权阵营的奴隶,跟随联合国军渡过了首尔以南冰封的汉江江面,向南逃难。还有大批民众在仁川港登上了联合国军的舰船,向后方转移。韩战中的人心向背,通过这一细节再明白不过地反映了出来。1月4日,中共及北韩军占领首尔。这是韩国首都首尔在韩战当中的第二次沦陷。不过,中共、北韩联军这时得到的首尔,只是一座既没有军事利用价值、也没有民心的空城。

1月6日,美第8集团军退至三七线。第二天,李奇微命令西线的一支团级部队向北侦察,发现前线已不见中共、北韩联军的踪影。李奇微对中共军的判断果然是准确的:中共军的攻势只能维持一个星期左右。现在,李奇微即将开始他的反击了。

三、和平大门的关闭

那么,同一时期的共产极权阵营一方,又在经历着什么呢?

如上一讲所述,在1950年12月,国际社会达成共识,在联合国大会上通过了印度等十三国提出的停火提案,希望韩战交战双方以三八线为界停战。作为前线中共军总司令的彭德怀,也因为部队伤亡过大,不愿意跨越三八线发动“第三次战役”。然而,希望扩大战果的斯大林却不能接受国际社会的停火提案,希望将战争继续进行下去。在苏联的严令之下,彭德怀不得不命令中共第13兵团跨越三八线入侵韩国。由于联合国军在李奇微的指挥下迅速退向了三七线,中共军虽然经过数天的战斗占领了首尔,却并没有对联合国军造成任何有效打击,反而加重了他们自身的伤亡。1月7日0时,分别担任中共、北韩军联合司令部(简称“联司”)正副司令的彭德怀与北韩大将金雄下令前线各部停止进攻,结束“第三次战役”,转入休整,等到春季再发起新的攻势。(中国军事科学院编:《抗美援朝战争史》第二卷第九章)因此,这一天从三七线向北进行侦察的联合国军没有发现中共军的踪影。

彭德怀之所以迅速结束“第三次战役”,是因为此时的中共第13兵团不但补给困难,而且也因为连续作战蒙受了惨重的伤亡。根据所谓的“志愿军”党委在1月8日向中共中央的报告,中共第13兵团经过“三个战役,共伤亡约近三万人,冻伤、逃、病约两万至两万五千人”,已经付出了5万—5.5万人的损失。其中,就算战斗力强悍的第38军,其兵力也从原有的4.5万—5万人下降到3.4万余人。此时,中共第13兵团已是强弩之末,陷入了再不休整、补充就“难以继续作战”的窘境。(中国军事科学院编:《抗美援朝战争史》第二卷第九章)

但是,对于彭德怀停止进攻的行为,苏联驻华军事总顾问扎哈罗夫和北韩政权首脑金日成却表示了强烈的反对。1月9日,扎哈罗夫称:“世界上哪有打胜仗的军队不追击敌人,不发展胜利成果的呢?”随后,金日成在与彭德怀进行的会谈中,也与彭德怀进行了争执。1月11日,苏联驻北韩大使祖瓦耶夫在听取了金日成的汇报后,向斯大林表示彭德怀“右倾保守,按兵不动,不乘胜追击。”在这样的情况下,斯大林还算保留了一点理智。1月13日,斯大林致电祖瓦耶夫,表示彭德怀暂停进攻的决策是正确的。这样,在斯大林的“一锤定音”下,彭德怀停止进攻的行为得到了保障。金日成随后也向彭德怀表示,部队进行两个月的休整是正确的。(沈志华:《朝鲜战争:俄国档案馆的解密文件》代序,《中央研究院近代史研究所史料丛刊(48)》,台湾中央研究院近代史研究所,2003年)

然而,斯大林仅仅只是同意中共、北韩联军暂停进攻,却并没有任何进行停火的打算。此时,国际社会仍在为了和平尽最后的努力。1月13日,联合国大会通过了一份新决议,主张在朝鲜半岛立即实现停火、举行一次政治会议以恢复和平,并希望外国部队分阶段撤离,以及按照联合国制订的原则选举朝鲜半岛上的政府。此外,还要安排一次由美、英、苏三国及中共代表参加的会议,一次性解决包括台湾问题在内的所有远东问题。如果“立即停火”能够达成,中共军就能在停火后暂时维持对首尔的占领,这一提案给中共开出的条件比一个月前的“十三国提案”更为优厚。不过,在希望将共产极权阵营势力继续扩张下去的斯大林来看,这一停火提案仍然不能满足他的胃口。1月17日,经过毛泽东向斯大林的请示,中共拒绝了这个新的停火协议,从而堵上了和平的大门。(沈志华:《朝鲜战争:俄国档案馆的解密文件》代序)对于共产极权阵营在如此优厚的条件下仍然拒绝停火,国际社会深感震惊,也坚定了在朝鲜半岛战斗下去的决心。2月1日,联合国大会以44票赞成、5票反对(苏联、印度等)、7票弃权(南斯拉夫等)通过了美国代表奥斯汀提出的“谴责中国为侵略者案”。至此,中国被国际社会明确定义成为对大韩民国发动侵略战争的侵略者。(中国军事科学院编:《抗美援朝战争史》第二卷第十一章;贝文·亚历山大:《朝鲜:我们第一次战败》第五十一章《艾奇逊的计谋》)而与此同时,李奇微在前线的第一次反攻作战,已经开始了。