一、鸭绿江上空的谜团:是谁击落了戴维斯?

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将进行韩战系列节目,讲述第二十六讲《苏联身影》。

在此前的各讲中,我们回顾了韩战的起源,以及韩战爆发以来两年多的战况。通过在各讲中讲述的事实,我们已经能够看到,在共产极权阵营一方,韩战的实际策划人和指导者是斯大林,苏联对中共、北韩拥有领导地位。值得追问的是,在整个韩战期间,苏联军事力量对战争的介入程度究竟有多大呢?苏联军人是否曾直接参加过韩战的军事行动呢?

要回答这些问题,我们还是要先从一个历史细节开始说起了。

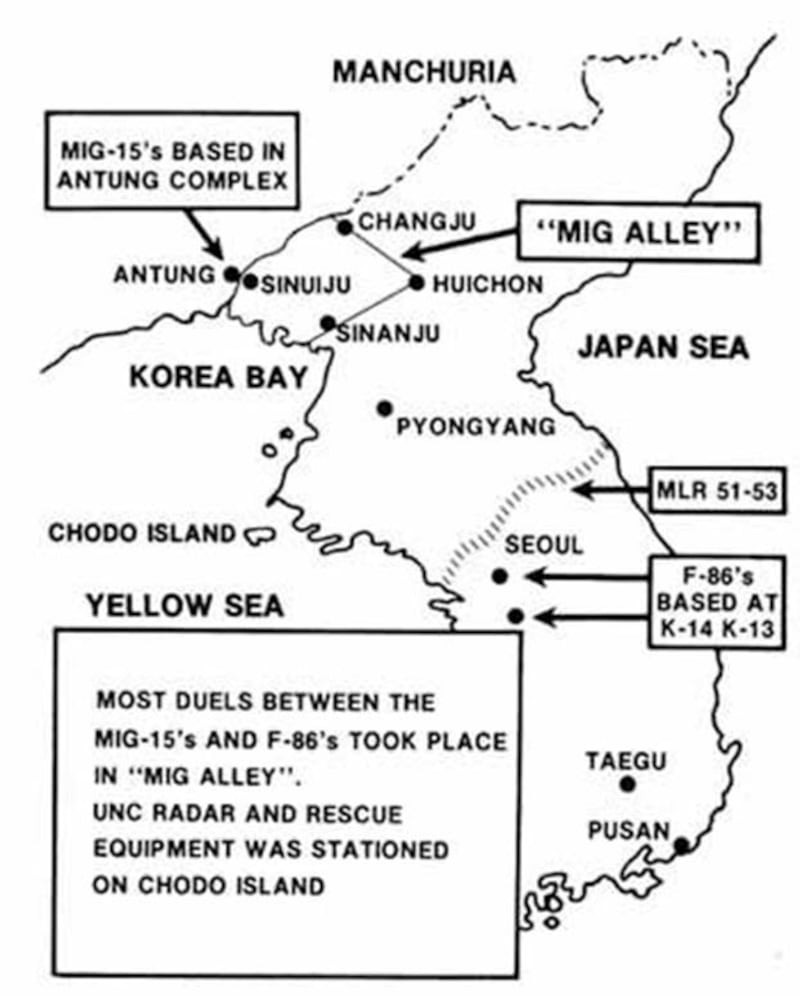

1952年2月10日上午,两架美国空军的F-86佩刀式战斗机飞临鸭绿江上空,试图寻找战斗的机会。两架飞机的驾驶者,分别是乔治·戴维斯少校和立特菲尔德中尉。本来,他们两人当天的任务,是在北韩西北部上空被称为“米格走廊”的区域进行巡逻,为己方轰炸机提供掩护,但渴望进行更多战斗的两人却脱离了战斗机编队,直接飞到了更北面的鸭绿江上空。

不久后,约10架苏制米格-15战斗机出现在两人面前。戴维斯少校是一名拥有丰富空战经验的飞行员。到那时为止,他的从军战果,是曾在二战中击落过7架敌机,并已在韩战中击落过了12架敌机。见到敌人的机群后,戴维斯和立特菲尔德凭借高超的飞行技术,当即绕到了敌机编队的后上方,然后俯冲而下开火射击。顷刻间,一架米格-15就被戴维斯击落了,剩余的敌机四散奔逃。冲入敌机编队的戴维斯随后右转,又击落了一架米格-15,从而将他在韩战中的击落敌机数量增加到了14。然而,这也是戴维斯一生中最后的战果了。就在戴维斯开始向第三架敌机发起攻击时,一架敌机突然冲出,击中了戴维斯的飞机,戴维斯的飞机随后坠进了山里,机毁人亡。立特菲尔德则在与敌机缠斗一阵后,好不容易脱离了接触,回到了后方的基地。

以上的战斗过程叙述,根据的是立特菲尔德返回基地后所做的报告。事后,中国方面的资料一直声称,击落美军“王牌飞行员”戴维斯的人,是中国飞行员张积慧。然而,中方资料叙述的细节却一直与立特菲尔德的说法无法吻合,声称当天中国空军在迎战8架F-86战斗机时,击落了其中两架,其中一架是戴维斯的座机。

那么,事实真相到底是怎样的呢?随着苏联解体和苏联档案的大量解密,这个历史谜团终于得到了解答。根据苏联空军方面的记录,在当天的空战中,第148拦截机团的米哈伊尔中尉“击落两架正在攻击友军米格机的F-86中的一架,该机中弹后反转坠入山间”。这样一来,苏联方面的资料记载就与立特菲尔德的叙述完全吻合了。事实上,就算根据中方记录,在戴维斯被击落后,中共军在进行搜山时也只找到了戴维斯座机这一架飞机的残骸,而中方的战斗记录却说中方在那天的战斗中击落了两架F-86。综合三方的说法进行分析,中方的相关记录实际上是严重“注水”的。击落戴维斯的人,其实是苏联空军的米哈伊尔中尉。(关于美、苏、中三方资料对此次空战的说法,参见《碧血长空——朝鲜空战探析》)

那么,在北韩的上空,为什么会存在苏联飞行员驾驶的米格战斗机呢?苏联空军究竟在多大程度上,直接参与了韩战呢?要回答这个问题,我们就要从头开始说起了。

二、苏联战机的身影:“米格走廊”上的米格-15战斗机

要讲清楚这个问题,我们还是要从中国介入韩战前夕开始说起。如前所述,1950年10月11日,周恩来、林彪抵达斯大林在黑海边的别墅,与斯大林讨论中共军参战后的空中支援问题。在谈话中,斯大林表示苏联空军没有准备好,暂时无法出动。(沈志华:《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》第四章第三节)在暂时没有苏联空军援助的情况下,中共政治局仍遵循斯大林的命令,在10月13日下令彭德怀于19日出兵朝鲜半岛。(宋晓芹:《隐于幕后:苏联与朝鲜战争》第四章第一节)不过,事实上,中共军与联合国军的战斗开始后,苏联空军还是很快就参加了鸭绿江上空的战斗。

1950年8月以来,随着韩战的战局,从战争初期北韩军的快速推进演变为长期化的局面,苏联空军部队就开始进驻中方的多个机场。到1950年11月时,苏联空军在沈阳地区派驻了两个歼击机师。根据苏联方面的文献记载,苏联空军在鸭绿江上空的首战是在1950年11月1日。这一天,在北韩西北角的城市新义州一带的上空,苏联战机击落了两架联合国军飞机。这次战斗后不久,苏联方面就将驻扎在沈阳地区的两个歼击机师整编为第64独立歼击机航空军,由别洛夫少将指挥。这支部队的主要作战任务,是"保护鸭绿江上的桥梁、发电站和大坝,以及在中朝边境以南75公里之内北朝鲜领土上的交通线和飞机场,以免遭敌机的袭击"。为了执行这项任务,别洛夫航空军转场到了和北韩新义州仅有鸭绿江一水之隔的安东机场。随后,斯大林向别洛夫航空军增派了120架新式的米格-15战斗机。

作为在1949年投入现役部队的新式飞机,米格-15与美国的F-86佩刀式战斗机同属喷气式战机。这一类飞机,是在二战末期的空战中,首次由纳粹德国投入实战的。在韩战初期,喷气式飞机对于当时的人类来说还是一种新型的武器。一时之间,在鸭绿江上空,就出现了美苏喷气式战机激烈对决的情况。

到1951年初,随着韩战战线南推到三八线附近,别洛夫航空军仅有75公里的作战范围已经不足以对中共、北韩联军的后方补给线提供空中掩护。在这样的情况下,中共军的作战受到相当大的限制。因此,毛泽东在1951年3月1日致电斯大林,表示“我方运输力弱,有百分之三十至百分之四十的物资被炸毁,敌军将逐步获得补充,有六七万人将于6月底到朝鲜,而我方则无空军掩护。”对此,斯大林在3月15日复电毛泽东,表示会将别洛夫航空军的两个师转场到北韩境内,并增派一个大型歼击机师前往安东。不过,由于北韩境内的机场遭到了联合国军的反复轰炸,苏联将大批战斗机派到北韩境内的计划没有得到贯彻。但是,到1951年8月时,别洛夫航空军的兵力还是增加到了三个航空师和两个高射炮师的规模。这样庞大的航空兵力,使得苏联空军能够在随后几个月里,将米格-15战斗机的活动范围扩展到清川江一线。这样,北韩西北部鸭绿江和清川江之间的地域,就被联合国军称为“米格走廊”。(参见沈志华:《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》余论二《抗美援朝战争中的苏联空军》)

需要指出的是,尽管苏联空军在辽宁安东部署了庞大的航空兵力。但在整个韩战期间,苏联方面没有能够完全掌握鸭绿江上空的制空权。例如,在1952年6月,联合国军就曾大规模轰炸过北韩设在鸭绿江边的发电厂,这次成功的轰炸使北韩陷入了长达两个月的电力短缺。不过,苏联空军在“米格走廊”的活跃,的确在一定程度上遏制了联合国军空中力量在这一带的活动。在苏联空军投入战争后,苏联方面也为中共军训练出了一定的航空力量。在“米格走廊”的作战活动中,较为弱小的中共空军也时而配合着苏联空军的作战。根据一份后世综合美、苏、中三国史料进行的分析和统计,在韩战的空战中,美苏两军在空中交战中损失的F-86和米格-15飞机数比,约为98:195,也就是约为1:2;美中两军在空中交战中损失的F-86和米格-15飞机数比,则是约为32:208,也就是约为1:6.5。(见《碧血长空——朝鲜空战探析》)

三、中共军的全盘苏械化与斯大林之死

除了通过建立“米格走廊”掩护中共、北韩联军的后方外,苏联还在韩战中对中共军进行了大力的军事援助,使中共军队走上了全盘苏械化的道路。如此前所述,中共军在投入韩战后就已经拿到了不少苏式武器的援助。在1951年春季中共军队发动的“第五次战役”中,不少中共部队已经装备了大量包括坦克在内的苏式武器。在这之后,苏联对中共军的援助规模变得更大了。1951年10月,中共代表徐向前、高岗在莫斯科与苏联方面达成协议,苏联答应武装中共军队的60个师。其中,“1951年只能解决16个师的装备,其余44个师的装备按每年三分之一计算,到1954年全部解决。”尽管苏联在执行这一协议时有一定的拖延,且分出了不少武器用于武装北韩军。但到韩战结束后不久的1954年,还是已经有56个中共师全部换装了苏联武器。这些部队的装备与苏联师一模一样,每个师都有3个步兵团、1个炮兵团、1个坦克自行火炮团、1个独立高炮营和1个独立反坦克炮营。当时,中共军一共有106个师。没有换装苏联武器的50个师,也都陆续换装了中国国产的苏式武器。在空军方面,到1954年,经过苏联的赠送和售予,中共空军的实力达到了“28个空军师、5个独立飞行团,共有飞机3000余架”的规模。(沈志华:《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》第五章第二节)

苏联对中共军的大力援助,是醉心于战争的斯大林和毛泽东将韩战进行下去的保障。1952年8月,毛泽东曾在一次政协会议上得意地表示,经过苏联的援助,中共军队“现在空军也有了,高射炮、大炮、坦克都有了。”因此如前所述,在1952年下半年,尽管金日成曾经表达过希望停战的诉求,但毛泽东坚持要将战争进行下去。最终,斯大林采纳了毛泽东的意见。漫长的韩战停战谈判,也就因为战俘问题难以解决,而在1952年10月宣告第二次破裂,前线的两军因而此前后进行了白马山和上甘岭的苦斗。

到1952年11月,随着上甘岭战役的结束,韩战前线转归平静。在严冬降临的情况下,双方在山岭上进行了新一轮对峙,只进行着小规模的冲突。在斯大林的支持下,毛泽东在1953年2月7日发表了强硬谈话,表示中国会将战争一直进行下去。然而,毛泽东能做出如此强硬表态的前提,是斯大林仍然在世。如果斯大林死了,那么毛泽东最大的靠山也就不复存在了。1953年3月5日,苏联大独裁者斯大林突然暴亡。新成立的苏共中央随即决定,要将韩战这场延宕不决的战争停止下来。3月11日,新上任的苏联首脑马林科夫发表讲话,表示:“没有不能用和平方式解决的问题。”3月19日,苏联部长会议又就迟迟没有进展的战俘问题向中共、北韩方面发去指示,表示:“苏联政府注意到前一时期朝鲜事件发展全过程,全面研究了当前情况下朝鲜战争的问题。苏联政府由此得出结论,在这个问题上,如果继续执行迄今为止推行的路线,如果不对这一路线做一些符合当前政治特点和出自我们三国人民最深远利益的改变,那是不正确的。苏中朝三国人民关心世界和平的巩固,一直在寻找尽可能快地结束朝鲜战争的可行途径。”(沈志华:《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》余论七《中苏领导人对朝鲜停战的政治考虑》)在苏联转变政策的情况下,毛泽东只有服从。这样,漫长的韩战终于进入了最后几个月的时光。