一、蔡展鹏案:听命于中共的香港警队“自己查自己”

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将进行香港历史系列节目的第十讲《社会改革·上》,带您继续回顾香港的过去。

在上一讲中,我们讲述了香港开埠以来面临的空前危机“六七暴动”的背景与始末,介绍了中共和港共势力推动这次武装颠覆活动的经过。今天,我们将走入又一段历史,开始讲述1970年代香港的公民运动与社会改革。

我们还是先从最近发生的一件事开始说起吧。

今年5月12日,在反送中运动中残酷镇压香港人民的中共鹰犬、香港国安处处长蔡展鹏的一项劣迹被多家传媒曝光。在事件曝光前的一个月,蔡展鹏曾光顾一家无牌色情场所,并在警方打击色情场所的行动中被同事发现。而香港警队高层在得知此事后,便滥用权力将此事隐瞒了一个月之久。在事件被曝光之后,也有媒体人受到上级压力,曾一度删除相关报道。更令人愤怒的是,忠于中共的香港警队对此事的处理方式可谓“黑箱操作”——蔡展鹏的行为不但被警队隐瞒了约一个月之久,警队对这一行为的调查也是由他们自己进行的。就是在这样的情况下,在镇压反送中运动时对香港人民欠下大量血债的香港警务处长邓炳强,还在5月13日拒绝向记者披露案情,并恬不知耻地告诉记者在警方调查下,会对此案进行“公平公正处理”。对此,有法律界人士指出,香港警队这样的行为实属“自己查自己”。(《O记查蔡展鹏 邓炳强拒披露案情 称公正处理 大状指“自己查自己”难释疑》,明报新闻网,2021年5月13日)

对香港警队这种“自己查自己”的操作,英国广播公司(BBC)中文版新闻在今年5月21日的一篇报道中指出:“一些意见也认为,事件应该交给警务处之外的机构调查,例如廉政公署和独立监察警方处理投诉委员会(简称“监警会”),它们都是香港警察的主要监察机构。其中廉政公署过去调查过多名高级警官,指控包括洗黑钱和贪腐等。”(《香港国安处处长陷按摩店丑闻 再引谁监管警察讨论》,BBC News中文,2021年5月21日)

值得注意的是,在反送中抗争期间,香港人民提出的“五大诉求”当中,包含着和这类意见类似的一条,也就是“成立独立调查委员会,彻底追究警队滥权情况”。从以上事实看来,用警队之外的机构和组织调查警察的滥权、违纪行为,在香港人民心目中实在是一件理所当然的事。然而,听命于中共的香港黑警,早就已经把这种香港人民心目中的常识视为无物了。

那么,这种认为掌握着公权力、拥有武力的警察的行为,应当受到警队之外的机构、组织监督的观点,究竟是什么时候在香港形成的呢?事实上,这种观点的形成并非是一蹴而就的,它的背后有过壮阔的公民抗争史与昂扬的社会改革史。我们这一讲所要讲述的,就是这段充满着热血与希望的历史。

二、“反贪污、捉葛柏”:公民运动与政府的回应

1960年代末和1970年代初期,经历了“六七暴动”的香港政府和民众面临着一个至关重要的问题:香港究竟要走一条怎样的道路?1967年“六七暴动”中,中共和港共恐怖分子残害民众的暴虐举动,已经向香港人民昭示了如果香港被中共接管,将会面临怎样的后果。而在1968年6月—9月间,一批死状可怖的浮尸沿着西江、珠江口从广东、广西漂到香港的维多利亚港,更令香港人民对中国共产极权势力的残酷冷血感到厌恶和恐惧——这些浮尸,都是在文革运动中被中共迫害、折磨致死的死难者。虽然香港人民不可能对中共的暴虐统治产生认同,但当时的香港仍存在着不少社会问题,以及民众对政府和社会的不满情绪。“六七暴动”之所以出现,一大原因正是因为中共和港共利用了民众中存在的这种不满情绪。除此之外,在1960年代,香港也出现了如抗议天星小轮加价的公民抗命运动,导致政府和民众之间存在着紧张的关系。因此,如何修复政府和民众的关系,解决现实存在的社会问题,就成了香港政府与人民必须面对的事情。

在当时的香港,警队的贪污腐败既是一个相当难以解决的问题,也是民众对政府不满的主要原因。民主改革的滞后,导致民众对警队和政府缺乏监督能力,从而致使依靠公权力掌握了武力的警队中出现严重的集团式贪腐现象。另一方面,由于香港警队在平息“六七暴动”的过程中有效地打击中共和港共恐怖分子,并由此保护了市民的生活,1960年代末期的香港警队在市民中的声誉一度有所提升,致使不少市民在一段时间内对警队贪腐行为的容忍度有所提高。这样,到1970年代初,香港警队中的集团式腐败现象已如野火一样变得难以遏制。

在那个时代的香港警队中,各族裔的警察中都有相当数量的贪腐分子。其中,被后世称为“四大探长”的探长吕乐、蓝刚、韩森、颜雄的故事更是具有某种“传奇性”。其中,吕乐成为了《五亿探长雷洛》《追龙》等著名香港电影中男主角的原型,并以他与黑帮错综复杂的关系和他的五亿港元资产成为直到今天依然大名鼎鼎的人物。在警队中,当时拥有黑社会背景的警员比例更是达到了骇人听闻的35%。

在警黑勾结的背景下,香港的社会风气受到了严重的影响,不少吸毒场所、赌场和色情场所都在警黑勾结的包庇下堂而皇之地开设在城市中。而警方不少打击黑社会的行动,也都沦为了俗称“大龙凤”的作秀行为。另一方面,由于警队纪律败坏,警察敲诈市民之事也经常发生。根据记载,当时“市民大众在与政府各部门的日常接触中,受到无尽无休的敲诈勒索,已经怒火中烧”,但香港政府官员面对市民的投诉,却表示“这些投诉居心不良或夸大其词”。到1973年,随着一名警队高官的贪污行为被曝光,民众的怒火被彻底点燃,一场声势浩大的公民抗命运动由此展开了。

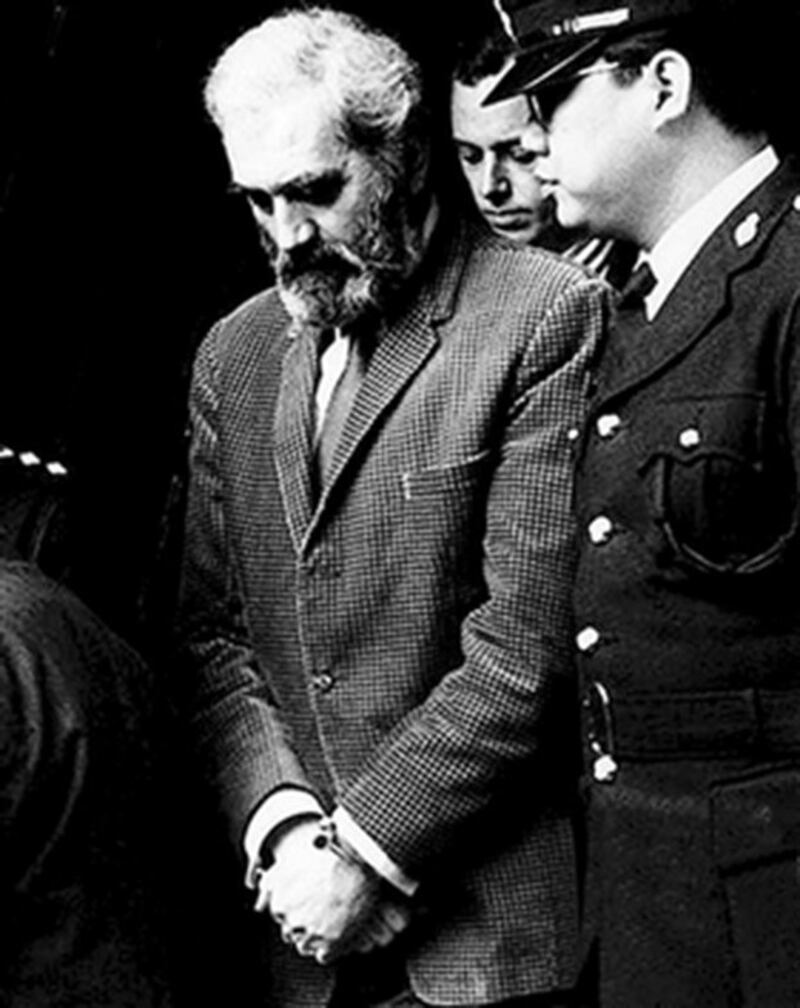

香港警队的英裔警官葛柏(Peter Godber)曾在平息“六七暴动”的过程中表现出色,因而一度拥有不低的社会声望。1969年,葛柏出任总警司,并在此后的几年间一直向外界展现俭朴、亲民的形象。在1970年代初期,他投入过很大的精力对香港的交通情况进行改善。然而,在1973年4月,警务处长薛辅畿(Charles Sutcliffe)通过密报,得知即将在这年7月退休的葛柏正在将大笔资金转出香港。经过调查,到6月上旬,警方发现葛柏移出香港的资金超过了100万港元,而葛柏所拥有的资产共计437.7万港元,是他在香港警队服务的二十年中所获薪水总额的六倍。至于这些资产的来源,则包括经营毒品、赌博、色情业的收入和来自黑社会的贿款。因此,葛柏被警方要求在6月11日交代他的财产来源。为了逃避法律的制裁,葛柏在6月8日乘飞机潜逃离港,经新加坡转机抵达英国本土,从而在香港社会中引起轩然大波。

随着媒体的广泛报道,香港市民们了解到了葛柏贪污潜逃的事实。一批社运人士由此发起了名为“反贪污、捉葛柏”的抗争运动,并提出了成立独立反贪污机构的诉求。在这场运动中,有5万多名市民参加了联署。1973年8月26日,市民们举行了两场政治集会,其中一场属于未向警方申请的自发集会,并导致警方逮捕了21名示威者。9月2日和9月16日,愤怒的市民们又举行了两次集会抗议,结果又遭警方连续打压,在两次集会中分别有12人和26人被捕。在9月16日的集会中,数百名抗争者聚集在港督府外,呼喊着“贪污有罪,集会无罪”的口号,展示了此次公民抗命运动中最为震撼人心的一幕。

在持续不断的公民抗命运动下,香港政府作出了有效回应。1973年10月11日,负责调查葛柏案的法官百里渠(Alastair Blair-Kerr)发表了一份长达88页的报告书,在其中描述了市民们提出的成立独立反贪机构的诉求,并将这一诉求的提出者称为“有识之士”。百里渠的提议,很快就得到了当时在任的第二十五任港督麦理浩(Murray MacLehose)的回应。

三、设立廉政公署:麦理浩改革的著名成就

在香港历史上,麦理浩与坚决反共的末代港督彭定康(Chris Patten),可以说是两位最受市民欢迎的港督。从1971年11月到1982年5月,麦理浩担任港督达十年半之久。麦理浩的政府通过与公民运动良性互动,进而施行良好的政策,彻底改变了香港社会的面貌,将香港建设成了一座真正意义上法制健全的现代城市,从而为英治香港末期的民主化改革打下了坚实的基础。与此前的二十四任港督不同的是,麦理浩在就任港督前缺乏在英国海外领地工作的经验。他的工作经验主要在外交领域,曾在1960年代担任英国两任工党外交大臣的首席秘书。作为一名外交领域的专业官员,麦理浩拥有非常出色的时局分析能力。这一点,成为了他就任港督后出色施政的前提。

百里渠在1973年10月11日发布的报告,得到了麦理浩的重视。在此之前,尽管香港警队在1952年就已经成立了反贪局。但这种缺乏监督、“自己查自己”的所谓“反贪”一般只能沦为欺骗公众的作秀行为,就如同今天的香港黑警在蔡展鹏案中所表现的那样。因此,麦理浩决定断然施行改革,在同年的10月17日向立法局宣读了施政报告,提出将成立一个向港督本人直接负责、且独立于政府的机构。1974年2月15日,这一机构正式成立,它就是大名鼎鼎,曾令香港贪腐、违纪官员闻风丧胆的廉政公署(ICAC)。

廉政公署刚一成立,就投入了对葛柏案的侦办活动中。1974年4月13日,一位因贪污入狱的警官向廉政公署交代了葛柏通过妻子收受贿赂,并帮助行贿者升职的情形。有了这一证据之后,便能根据英国本土的法律将葛柏的受贿行为定罪,从而将葛柏从英国本土引渡回香港受审。这样一来,葛柏尽管逃到了英国本土,却再也不能逃避法律的制裁了。1974年4月29日,葛柏在英国本土被捕。1975年1月7日,他被押解回香港接受审判,并在同年2月25日被判入狱四年,他的受贿款项也被全部没收充公。在这场延宕了一年多的事件中,香港政府和公民通过良性互动,有效地改善了香港的政治环境。

经过葛柏事件,廉政公署大放异彩,在香港市民中确立了威信。在廉政公署成立的最初十个月内,这个机构就收到了多达5958宗关于官员、警队贪污的投诉。廉政公署也对这些投诉进行了有效地回应,沉重打击了不少犯下贪腐罪行的警察。在此过程中,甚至出现了贪污者畏罪自杀的现象。为了最大限度地与民众接触,廉政公署在商业区和住宅区中设立了不少办事处。这些办事处成为了社会基层民众与廉政公署沟通的桥梁,也为大量投诉警察勒索民众行为的人们提供了有效的帮助。另一方面,民众们通过与廉政公署的广泛沟通和良性互动,形成了越来越强的公民意识。越来越多的民众从此将监督政府滥权贪腐当作自己的社会责任,并在此过程中了解到了怎样才能使香港社会变得更加公义。可以说,尽管此时香港的民主改革还十分滞后,但廉政公署的设立已经在相当程度上提高了民众的政治参与度。

值得注意的是,设立廉政公署仅仅是麦理浩庞大改革计划的一环。在担任港督期间,麦理浩还曾在民政、公共服务、住房和地产方面对香港社会进行了大胆的改革,并建立起了民众与政府交换意见和反馈的良性互动机制。这些措施,正是香港社会走向现代化的关键所在。在下一讲中,我们将继续讲述麦理浩改革的经过,看一看除了设立廉政公署之外,麦理浩政府还施行了怎样的措施。