一、中国民族主义与香港

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将进行香港历史系列讲座的第四讲《英中之间》,带您继续回顾香港的过去。

在之前的三讲中,我们回顾了香港漫长古代史上的自由传统,探究了香港开埠后建立的英式政体,以及香港英治时代最初半个世纪的历史,明白了香港多族杂居的面貌是如何形成的。今天,我们将与您一同进入香港历史上一段动荡的时期。在这一时期,香港将在英国和中国之间面临艰难的抉择,步入20世纪。

我们还是从近期的一个新闻开始讲起吧。

今年2月22日,此前曾强力迫害浙江基督徒的中共酷吏、现任中国国务院港澳办主任的夏宝龙发表讲话,提出了臭名昭著的“爱国者治港”原则。夏宝龙说,所谓“爱国”,就是必须爱中共缔造的中华人民共和国。而所谓的“爱国者”,“绝不能允许做损害国家的根本制度,也就是损害中国共产党领导的社会主义制度的事情”。随后的一个多月里,中国当局又对这一“爱国者治港”的原则进行落实,悍然修改香港的选举制度,将香港立法会变为几乎完全被北京操控的“香港人大”。在中共借助中国民族主义掀起的反民主狂潮中,香港的民主制度事实上已经死亡了。

可以说,中共目前定义的"爱国者",即是"热爱中共所统治的中国"的人。近几十年来,中共不断强化着中国民族主义宣传,并利用这一点渗透、破坏着香港的民主制度。他们的如意算盘,事实上便是打起"爱国"这个"大义名分",试图将香港收入他们的囊中。如果回顾历史就会发现,中共实际上不是第一个这样做的势力。事实上,大清帝国和民国的各种政治派系都曾多次使用过这个手法。而面对中国民族主义的冲击,英治时期的香港人便不得不在英国与中国之间作出政治选择。

现在,让我们将目光转回历史。

如上一讲所述,在1880—1890年代,香港发展成为了一座多族杂居,拥有20余万人口的国际化都市。这时,作为大英帝国在远东的自由港,香港已经发展成全球贸易网络中的重要节点。随着汇丰、渣打等银行在香港相继开设营业点,稳定的钞票体系与金融业务也在香港建立起来。而煤气、电力的普及,则将工业革命带来的近代化成果带进了香港。然而,在一片欣欣向荣的背后,却是这座城市仍然存在的不少隐忧。

二、中国民族主义何以能冲击香港

首先,在19世纪末,香港政治制度的民主程度依然是非常不足的。如此前所述,在香港开埠初期,香港立法局中只有总督任命的三名官守议员。经过英裔香港居民发起的民主运动,立法局在1850年增设了两名非官守议员。此后,立法局的人数又有两次扩大。到1884年时,立法局共有十二人,包括七名官守议员和五名非官守议员。其中,非官守议员的人选虽然是由太平绅士推举的,但最终任命权却掌握在总督手里。也就是说,此时的香港还并不存在我们所熟知的现代民主制度。

与民主程度不足互为表里的,则是各种族间政治权利的不平等。在十二名立法局议员中,有十一人是英裔,仅有一名华裔非官守议员。此后,尽管立法局议员在1894年发起了一场议会民主运动,迫使第十一任港督罗便臣(William Robinson)在1896年将官守议员和非官守议员各增设了一个席位,并以一位华商出任新设的非官守议员,但立法局的席位仍基本由英裔控制。种族间的政治不平等,事实上降低了港英政府在当时香港社会中的认受性,并给中国民族主义伸入香港提供了一定的空间。

1883—1885年间,大清帝国与法国为争夺越南,爆发了清法战争。这场战争,最终以大清帝国的失败告终。而在战争期间,由于法国军舰利用香港这一自由港进行物资补给,时任清国两广总督的张之洞便在香港煽动起华人民族主义情绪,试图利用香港华人打击法军。

张之洞所使用的手法,是一方面联络部分持反西方立场的华商搜集法军情报,另一方面又向香港华人发布“谕令”、煽动起反法情绪。1884年10月3日,部分被煽动的华工发起骚乱,占据了西营盘、上环一带的街道,到处围殴西方人,被警察开枪驱散,并有1人死亡。冲突的升级,使张之洞感到不安。对于大清帝国而言,香港是获得外汇和国际贷款的重要渠道。如果香港彻底混乱,那么大清帝国的财政将陷入危机。因此,张之洞急忙致电华商表示“适可而止”,这场暴乱也随之在两天后平息。这样的场景,在此后还将反复上演。中共在日后反复煽动起香港的亲共暴乱,又总是在必要时“适可而止”,对香港采取“长期打算,充分利用”的政策。中共的这些做法,正可以从张之洞的这次煽动行为中找到原型。

1894—1895年间,大清帝国与亚洲新兴强国日本之间又发生了甲午战争。随着大清帝国的战败,这一老朽帝国的腐败无能也暴露在世界列强的面前。此后几年间,列强开始了以武力割占、租借清国领土的浪潮。1898年,法国占领了广东西部距离香港300公里的广州湾,引发了英国的不安。为扩大香港的战略纵深,英国与大清帝国在1898年6月9日签署了《展拓香港界址专条》,向清国租借了深圳河以南、九龙界限街以北的区域及包括大屿山在内的200多座离岛,租期为99年,至1997年6月30日期满。从此,延续至今的香港版图被确定了下来。

新界是一块远比港岛和九龙广阔的地域,当地的风俗与处在海滨的港岛迥然不同。数百年来,这里的居民聚族而居,其社会由服膺儒家忠孝伦理的乡绅统治,修建宗祠、编订族谱,对于传统中华帝国的意识形态比较亲近。因此,港英政府决定按照大英帝国的惯例,对新界居民采取因俗而治的政策,从而尽量减少接管新界时可能面临的动荡。然而,由于港英政府未能及时公布这项政策,加上当地仇视西方的保守乡绅不断散布谣言,称英国人将强征各宗族的土地、破坏当地风水,遂导致当地乡民严重不满。

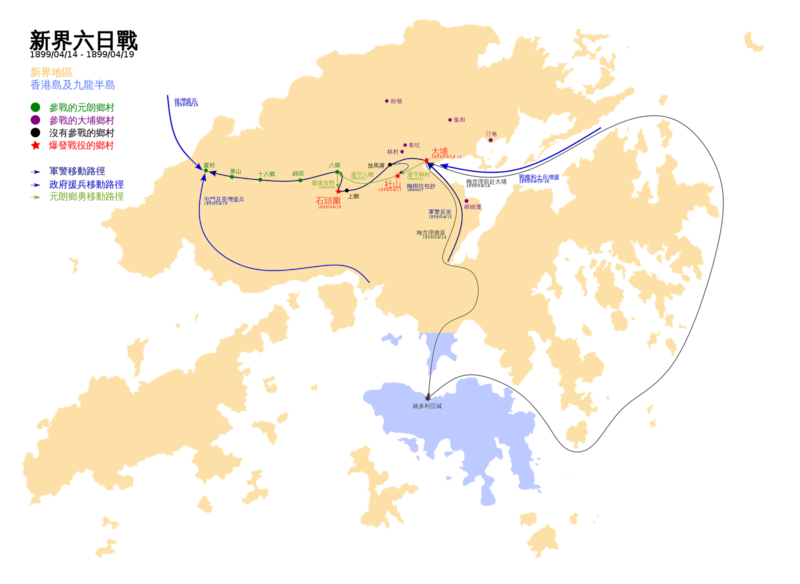

1899年4月14—19日间,英军在接收新界的过程中,在多个地方与组织起来的乡勇爆发了激战。根据英国方面的记录,此战中乡勇曾构筑起专业的工事,背后应有清国军事人员指导。然而,英军仍然击溃了训练、装备都相当落后的乡勇,致使发起抵抗的乡绅向英军投降。在这场被称为“新界六日战”的悲剧中,英军仅有2人负伤,乡勇则有约500人阵亡。这场武装冲突,是香港开埠以来最血腥的一幕。经过此战,第十二任港督卜力(Henry Blake)决定港英政府应坚持原计划,不干涉新界社会结构,仅在新界维持征税权力。而这一决定,将给此后的新界带去迥异于九龙和港岛的面貌。

三、清末保皇派与革命派在香港的活动

甲午战争带来的另一个后果,是清国的一批知识分子受到清国惨败于“小国”日本的刺激,认为需要以西方传入的民族主义(nationalism)思想对中国进行全盘改造。由于政治路线的不同,他们很快便分裂成了水火不容的两派,也就是保皇派与革命派。

保皇派又被称为“立宪派”,开创者是广东南海人康有为及他的学生广东新会人梁启超。这一派在甲午战争后认为,清国需要效法日本的明治维新,由君主推动改革,并最终建立君主立宪政体。1898年,康、梁二人辅佐清德宗(光绪帝)进行了“百日维新”,最终因西太后(慈禧太后)发动政变而告失败。其后,康、梁二人流亡海外。在流亡日本期间,梁启超了解到了西方民族主义理论及社会达尔文主义学说,认定需要将清帝国内的汉、满、蒙、藏、回等族群建构为一个拥戴清帝的“中华民族”,才能使中国在弱肉强食的世界中生存下去。在流亡海外后不久,康、梁二人便开始在世界各地设立“保皇会”,并在香港设立了分会以发展会员。

革命派的开创者则是广东香山人孙文,也就是大名鼎鼎的孙中山。孙文在青少年时期,曾经在香港接受过西式教育,并从事过医生职业。后来,他也受到民族主义思潮的影响,认为应当将清帝国关内十八省的民众联合为一个“汉民族”,进行“排满革命”、建立共和政体。在革命派的早期活动中,香港是一处重要的地点。孙文曾多次将据点设在香港,利用远比清帝国宽松的政治及贸易环境招兵买马、购买军火,并向广东发动了多次武装攻击,全都以失败告终。1905年,在日本政界部分人士的帮助下,孙文在日本首都东京成立了联合多个革命派组织而形成的同盟会。第二年,同盟会在香港设立了分会。

尽管保皇派与革命派之间因为政治路线不可调和,互相展开了一连串恶斗。但在宣扬中国民族主义这一点上,两者事实上是一致的。因此,相当数量的香港华人受到了这两派政治主张的吸引,在互相争斗的同时,也对英治香港的社会秩序造成了一连串的冲击。

1905年7月,一名因曾被美国波士顿移民官逮捕而深感受辱的华人,在美国驻上海领事馆前自杀抗议。在此情况下,革命派便在香港发起抵制美国商品的运动,持续了两个月时间。在抵制美货运动之后,革命派左翼又转入香港的工业区和码头,建立了工会组织,拉开了香港劳工运动的序幕。

由于革命派在抵制美货运动中炒作民族情绪、出尽风头,一时之间在香港华人中取得了巨大的影响力,保皇派遂策划进行一场反击。1908年2月,日本商船“二辰丸”在澳门被清国截停,清方人员在这艘船上发现了提供给广东革命派的军火。为了利用民族情绪打击与日本关系密切的革命派,保皇派便在香港发起了一场仇日运动。从1908年4月开始,香港的保皇派商人开始拒绝售卖日货。由于倾向保皇派的商人多为富有绅商,此次抵制日货行动取得了不小的成功。在数个月之内,以海产品为首的日本商品在香港难以出售。保皇派为了确保抵制日货运动在香港的顺利执行,还组织起了一批暴徒恐吓商铺,并曾将一名出售日本海产品的店员割耳。革命派尽管反对抵制日货的行为,却无法与保皇派富商的力量相抗衡。在11月1日,保皇派暴徒发起了一场骚乱,开始在西营盘、上环一带抢掠、破坏传闻售卖了日货的商铺。最终,在警方弹压下,这场骚乱以2人死亡、上百人被捕告终。

革命派和保皇派在香港发动的抵制美货、日货运动,只是中国民族主义势力在香港激起的早期动荡。到1912年,随着大清帝国灭亡与中华民国建立,更为激进的中国民族主义思潮乃至共产主义思潮也开始冲击香港。在五花八门的意识形态冲击下,香港将步入一个光怪陆离的时代。