一、香港人在英治时代是“顺民”吗?

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将进行香港历史系列节目的第十二讲《何去何从·上》,带您继续回顾香港的过去。

在此前两讲中,我们讲述了第二十五任港督麦理浩在1971—1982年间实行的诸多改革措施。作为最受民众欢迎的港督之一,麦理浩与民众此起彼伏的抗争进行了良性互动,进而推行了一系列改变香港社会面貌的改革。经过麦理浩改革,1980年代初的香港形成了高收入的、服务业发达的社会结构,并拥有了比此前清廉、亲民得多的政府机构。那么,此时的香港社会中究竟弥漫着怎样的思潮,香港人又是如何看待自己的家园、如何定义自身、如何思考香港的历史与未来的呢?在这一讲中,我们将会把时间向回拨去,从二战结束时开始讲起。

不过,在讲述历史之前,我们还是先从最近发生的一件事说起吧。

2019年9月8日,在香港人民的反送中抗争正在壮阔地进行之际,中国媒体《北京晚报》发布了一篇题为《为何香港会养出一批“黄皮白心”的洋奴?道理已讲明出路就在眼前》的文章,对香港人民横加污蔑。这篇文章说:“为什么回归后的香港会养出一批‘黄皮白心’的洋奴呢?从卑躬屈膝当英国殖民地的‘二等公民’到挺直腰板当中华人民共和国的公民,老一辈香港人的家国情感来自切实的人生际遇。相比之下,香港青年成长在回归祖国后的香港,对港英政府统治时期的境遇没有了解。”(原文载于《北京晚报》官方账号“北晚新视觉网”,2019年9月8日)

这篇文章延续了中国当局一贯混淆是非的口径,总体而言可谓不值一驳。值得注意的,是该文章将英勇反抗共产极权的香港人民称为“‘黄皮白心’的洋奴”,说拥有抗争精神的香港人民在英治时期是所谓“卑躬屈膝”的“二等公民”,反而将残民以逞的中共和港共政权统治下饱经残害的香港人民说成是“挺直腰板”的。更不用说,这篇文章完全无视年长的香港人中也有大量像“王婆婆”这样的抗争者,编造了将老一辈香港人与亲共派划等号的虚假宣传。

这种颠倒黑白的话术,只需要看一看香港历史就能够不攻自破。事实上,在英治时代,香港民众曾一次又一次走上街头,为了捍卫自身的权利、对抗不公不义之事奋起抗命,也由此促进了英治香港政府不断推进改革,使香港社会走上良性发展的道路。今日的香港抗争者,无疑就是英治时代那些抗命公民的政治继承人。

值得追问的是,成体系的香港公民政治思想,究竟是从何时起源的呢?追根溯源,我们便会发现一位从20世纪50年代开始活跃的人物——马文辉。

二、建设自治城邦:马文辉与他的思想

对于许多听众来说,马文辉的名字或许有些陌生。不过,若提及马文辉的家族产业的名字,许多人想必就会很熟悉了。马文辉的父亲,正是20世纪初一位有名的大商人:祖籍广东、居住在澳大利亚的马应彪。而马应彪在1900年开设于香港中环的百货公司,正是当时香港规模最大的百货:先施百货。在此后的半世纪中,先施百货曾在上海、广州开设分店,其中上海的先施百货大楼更是20世纪上半叶上海的地标建筑之一。

作为马应彪的儿子,马文辉于1905年在香港出生,是先施百货的“少东家”,可以说是一位“含着金汤匙”出生的“富二代”。在人生的青壮年时期,马文辉曾因公司业务在英国居住,并有过在法国、澳大利亚的生活经历,认识不少英国政要。在西方民主国家的长期生活经验,使得马文辉拥有了广阔的国际视野,对于自由民主理念也有很深的认识。随着二战结束,定居香港的马文辉开始了他长期的从政生涯。

如此前所述,在二战刚结束后不久的1946年,第二十一任港督杨慕琦曾推出过一项名为“杨慕琦计划”的改革方案,试图在香港实行民主政治和种族平等。受到这一消息的鼓舞,马文辉从此开始了对香港民主问题的关注,并加入了当时香港的两大民主派政治团体“香港革新会”和“香港公民协会”。此后,由于“杨慕琦计划”被其继任者葛量洪搁置,深感不满的马文辉便于1953年开创了政治团体“联合国香港协会”。

“联合国香港协会”的创立,响应了生效于1945年的《联合国宪章》。《联合国宪章》第一章第一条表示,联合国的宗旨包括“发展国际间以尊重人民平等权利及自决原则为根据之友好关系,并采取其他适当办法,以增强普遍和平。”第十一章“关于非自治领土之宣言”则表示,“联合国各会员国,于其所负有或承担管理责任之领土,其人民尚未臻自治之充分程度者,承认以领土居民之福利为至上之原则,并接受在本宪章所建立之国际和平及安全制度下,以充分增进领土居民福利之义务为神圣之信托。”而马文辉建立的“联合国香港协会”组织,就旨在推动上述两项条款在香港的实行,进而敦促香港政府尽力实行改革,给予香港民众平等的权利与自决的机会。

1960年,联合国大会通过了第1514号决议《给予殖民地国家和人民独立之宣言》,宣布“所有的人民都有自决权”,且附属国人民拥有“实现完全独立的权利”。受这一决议启发,马文辉的“联合国香港协会”在第二年向香港政府发出了一份改革计划书,提出应不分种族、国籍地将公民身份和公民权利给予所有香港长期居民,并实现立法局的市民直选,从而实现香港自治。

除了敦促政府进行政治改革外,“联合国香港协会”也投身于社会运动之中,于每周日和周三的下午五时在港岛中环的香港大会堂八楼举办“海德公园讲座”和“民意讲座”,模仿英国伦敦海德公园的自由辩论活动,为市民提供一个讨论政治、社会及文化问题的平台。通过这一平台,马文辉得以向民众普及政治常识、并为民众创造一个表达民意的空间。

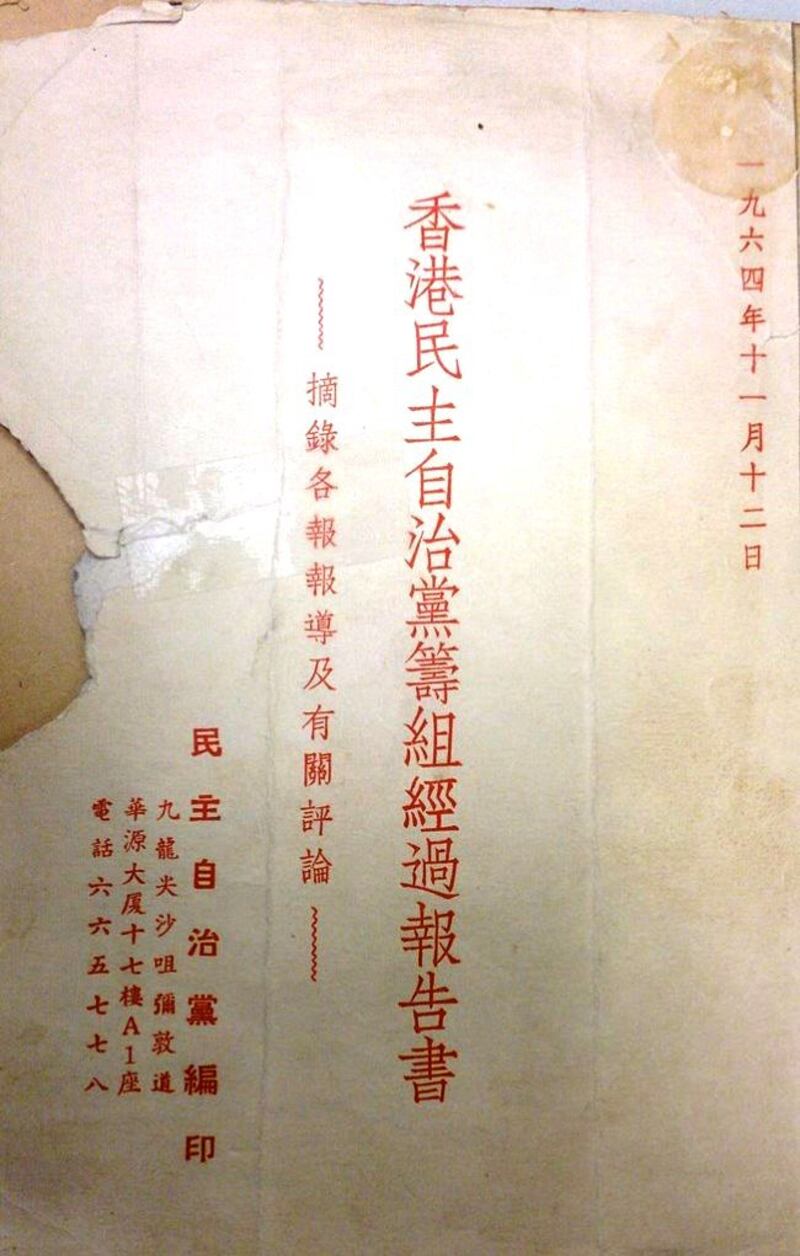

1963年,马文辉将他的政治组织进一步升级,与包括多位英裔香港居民在内的香港自治支持者建立政党“香港民主自治党”(以下简称“民治党”),制定了“促进香港自治政府之实现;使香港能增进经济、社会和政治的民主化,俾保证全民获得社会的正义;提高香港在英联邦内成为一自治城邦”的政纲,并提出英国只应在香港保留国防权和外交权,香港总督则应是一个虚位职务,政府应该由在大选中获胜的多数政党组成。在这一政治蓝图中,虚位总督和民选政府的关系,与加拿大、澳大利亚等英联邦国家的情况十分相似。

值得注意的是,马文辉的思想中,还带有相当强烈的香港本土主义色彩,可以被看作今日香港本土派的思想先驱。马文辉虽对英国不民主的治港模式感到不满,但他也认为中共的统治是一种恐怖主义政治。因此,马文辉虽然对英治香港政府总体持反对态度,但他并没有像当时的港共势力那样去认同共产中国。不过,马文辉也没有像当时不少香港反共人士那样寄希望于国民党。在马文辉的观念中,香港人事实上不同于国共两党所定义的“中国人”概念,是一群没有国家身份的人,“剩下的只有香港这个唯一的故乡”。所以,“香港人还有一个更好的效忠对象,就是‘香港’和‘香港人’自己。”(《马文辉的思想》,立场新闻,2016年5月10日)

三、作为思想先驱的马文辉

在民治党成立后数个月,当时在任的第二十三任港督柏立基(Robert Black)曾称马文辉是“臭名远播的爱出风头者”,并向英国殖民地大臣报告称民治党的主张“不切实际”,也无法影响任何“负责任的意见”,因此无需被政府认真对待。(《港人举英治其就系奴才?60年代英属香港自治城邦主张》,辅仁文社,2015年2月22日)由这一现象可见,马文辉和他的民治党引起了当时香港政府的警惕。1966年,联合国香港协会副主席、香港英裔立法局议员杜叶锡恩(Elsie Tu)出访英国,促请英国在香港进行民主化改革、给予香港自治,得到了马文辉的大力募款支持。在这一年4月,香港民众发起了抗议天星小轮加价的大规模公民抗命活动,并遭遇政府的粗暴镇压。马文辉和杜叶锡恩积极参与了这场社会运动,为抗争运动中的死难者举行公祭。此外,马文辉还曾为被捕抗争者提供过法律援助。在反天星小轮加价抗争失败后,马文辉决定此后不再乘坐天星小轮上层,以示抗议。一时之间,以马文辉为代表的香港自治运动声势相当浩大。

不过,到了1970年代,由于内部成员政见不合,马文辉参与创建的民治党又分裂出了推崇民主社会主义的工党和民主社会党。至于马文辉本人,也因为对政府长期持激烈批评态度而被温和派从民治党的领导层中排挤了出去。这样的大分裂,给香港自治运动造成了沉重打击。在此之后,民治党、工党和民社党的成员都不满千人,难以运作下去。在这样的情况下,马文辉仍然没有放弃争取香港自治的抗争。在20世纪70年代,他继续以“海德公园讲座”为平台发声,宣扬自己的政治理念,而他的这些行为也没有遭到英治香港政府的打压。1992年,末代港督彭定康上任,其后进行了卓有成效的民主改革,将香港变为了真正意义上的自治城市,从而赢得了马文辉的好感。1994年,马文辉以年近90的高龄去世,结束了他精彩的一生。(参看贝尔加:《马文辉与香港自治运动》,《思想香港》第三期《自治·运动·本土》,2014年2月)

总体而言,马文辉的许多思想都具有相当程度的超前性。他将香港建设为自治城邦的政治主张,以及由此提出的多项政治改革措施,是到了英治时代末期才在香港基本实现的。至于他将香港定义为一个“城邦”,认为香港人“非英非中”,并将“香港人”作为一种独特的身份认同和政治共同体的观点,则具有更为超前的色彩——在他之后,直到2010年代前期本土主义思潮在香港兴起,与他的这些观点类似的思想才再次在香港流行开来,并促成了此后不断展开的香港抗争运动。

作为时代的先驱,马文辉无疑是二战后香港政治思想界中一颗耀眼的明星。不过,除他之外,当时的香港还存在着多种与马文辉的思想迥异的思潮。这些思潮以及相应的社会运动,也在塑造着当时香港人对自身的定位与认同,以及香港人对香港未来的思考。在下一讲中,我们就会讲一讲这些思潮的情况。