一、蝴蝶振翅: 2008年的香港究竟发生了什么?

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将进行香港历史系列节目的第二十讲《风暴前夜》,带您继续回顾香港的过去。

在上一讲中,我们回顾了2003—2008年间,香港民众发动的历次抗争。在这些抗争当中,2003年的七一大游行是香港主权移交以来香港民众的首次大规模反抗,2006—2007年间的天星、皇后码头抗争则是此后香港本土主义抗争的开端。在这之后,香港迎来了从表面上看来平淡无奇、但在大历史脉络上又至关重要的2008年。在这一年依次发生的几起事件,如同“蝴蝶效应”理论中所说的那只振翅蝴蝶,通过在当时激起小小的涟漪引发了席卷一切的滔天风暴。

我们先从一个历史场景开始说起吧。

2008年5月2日,北京奥运会的圣火传递活动在香港举行。从这天早上9点到下午6点,在120名火炬手的接力传递下,奥运圣火被从九龙尖沙咀的香港文化广场一路传送到了港岛湾仔的金紫荆广场。这次活动吸引了超过10万人上街围观,其中不少人手中都持有中国国旗。

与这样的场景相呼应的,是同年香港中文大学就香港人的身份认同问题发布的民调数据。调查显示,在2008年,香港18—30岁年轻人的中国认同达到了1998年以来的顶峰:认同自己是“中国人”的香港年轻人有41.5%;认同自己是“广义中国人”的年轻人则有41.2%。要知道,仅仅在六年后的2014年,认同自己是“中国人”和“广义中国人”的香港年轻人比例已经分别跌到了9.5%和11.8%。可以说,香港人在2008年曾一度对中国产生过相当高的认同感,但这一认同感很快就消失殆尽了。

因此,探究2008年香港的历史,是理解此后香港发生的一切的关键。现在,就让我们进入历史中,去看一看那年的香港发生了什么事吧。

二、香港历史中至关重要的 2008年

2008年上半年,中国发生了一系列深刻影响香港的事件。

这年5月2日,北京奥运的圣火传递在香港举行。十天之后,四川发生了造成40多万人伤亡的汶川大地震。这一年8月9日—21日,北京奥运会的马术比赛又在香港举行。这一连串事件的发生,使得中国民族主义思潮在短时间内席卷了香港。当时,中共因举办奥运会,曾一度向国际社会作出了较为开明的姿态,并曾表示会对国际媒体采取“零拒绝”政策。而汶川大地震的惨烈,及时任中国总理的温家宝在地震后向媒体表现的亲民姿态,又使中共在舆论层面占据了相当有利的位置,进而激发了香港民众对汶川灾情的普遍关心。一组数据直观地体现了当时香港社会对汶川大地震的关注:香港向地震灾区的捐款数额达到了惊人的220亿港元,其中有130亿来自民间。而在1991年华东水灾期间,香港向灾区的捐款数额为6.5亿港元,其中有6亿来自民间。

然而,到2008年的年底,香港人对中国的观感已经变得大不一样了。在2008年下半年,又发生了什么事呢?

2008年9月7日,香港举行了第四届立法会选举。在这次选举选出的60个议席中,建制派和民主派分别获得了36个和23个议席,持中间派立场的独立候选人则获得了1个席位。总的来看,这次选举结果仍与2004年的第三届选举相似:在30个功能界别议席中,建制派获得绝对优势,拿到了25个议席,民主派和中间派则分别只有4个和1个议席。在直选议席中,民主派占据着较大优势,获得19个议席,而建制派则只有11个议席。如此前所述,在中共的制度设计之下,民主派事实上几乎不可能在立法会选举中获得优势地位。因此,部分民主派开始转而采取更为激进的抗争路线。

在2008年的香港立法会中,民主派第一大党民主党占有8个席位,是议会中除拥有10席的建制派政党民建联之外的最大政党。事实上,在这之前的三届立法会选举中,民主党也一直在议会中保持着民主派最大政党的地位。不过,一个名为社会民主连线、简称“社民连”的激进民主派政党在这次选举中,一举拿下了3个议席。当选的3名社民连议员黄毓民、梁国雄和陈伟业以带有左翼色彩的激进民主主义立场著称。与此前一直进行着有秩序的议会斗争的民主派不同,这3名激进民主派议员采取了议会抗争的路线,时常用激烈的言辞和大声抗议干扰立法会现场秩序,还曾向前往立法会宣读报告的行政官员投掷香蕉模型。香港抗争日趋激烈化的种子,从这一刻便种下了。

还是在2008年9月,一起中国社会事件的发酵,也深刻影响了此后香港人对中国的观感,这就是震惊世界的三聚氰胺奶粉事件。在这个月,包括三鹿、伊利、蒙牛、光明等知名品牌的中国奶粉内都被检测出了有毒物质三聚氰胺。这种有毒物质导致数以十万计的中国婴幼儿罹患肾结石,并使多个国家对中国乳制品发布了禁令。这一事件也使大量中国消费者对国产奶粉丧失了信心,并引发了中国消费者持续多年的抢购香港奶粉狂潮。三聚氰胺事件的发生,一方面使中国当局苦心营造的“盛世”形象在香港民众心目中破产,因为一个连基本食品安全都无法保障的国家,怎么会拥有真正的“盛世”呢?另一方面,大量南下涌入香港的奶粉抢购者,又夺走了香港本就不很充裕的奶粉资源,从而进一步恶化了香港人对中国的观感。

接下来,中共进行了一场大规模政治迫害,打碎了中共胡锦涛、温家宝政府营造的“开明”形象。在2008年12月,中国的一批民主派知识分子模仿捷克民主运动的象征《七七宪章》,签署了著名的《零八宪章》,要求在中国实现民主、自由与宪政。《零八宪章》的签署者遭到了中国当局的残酷镇压,其中最具标志性的事件,就是刘晓波在2009年12月被中国当局以“煽动颠覆国家政权罪”判刑11年。《零八宪章》签署者遭遇镇压的事实,使香港人认清了中共政权的极权主义本质。在这之后,香港人在心理上与中国更加渐行渐远。到2010年,根据香港大学公布的民调结果,香港民众中认同“中国人”这一身份的比例低到了21%,认同“香港人”这一身份的比例则是36%。

三、本土主义与激进民主派的发展:《香港城邦论》与人民力量

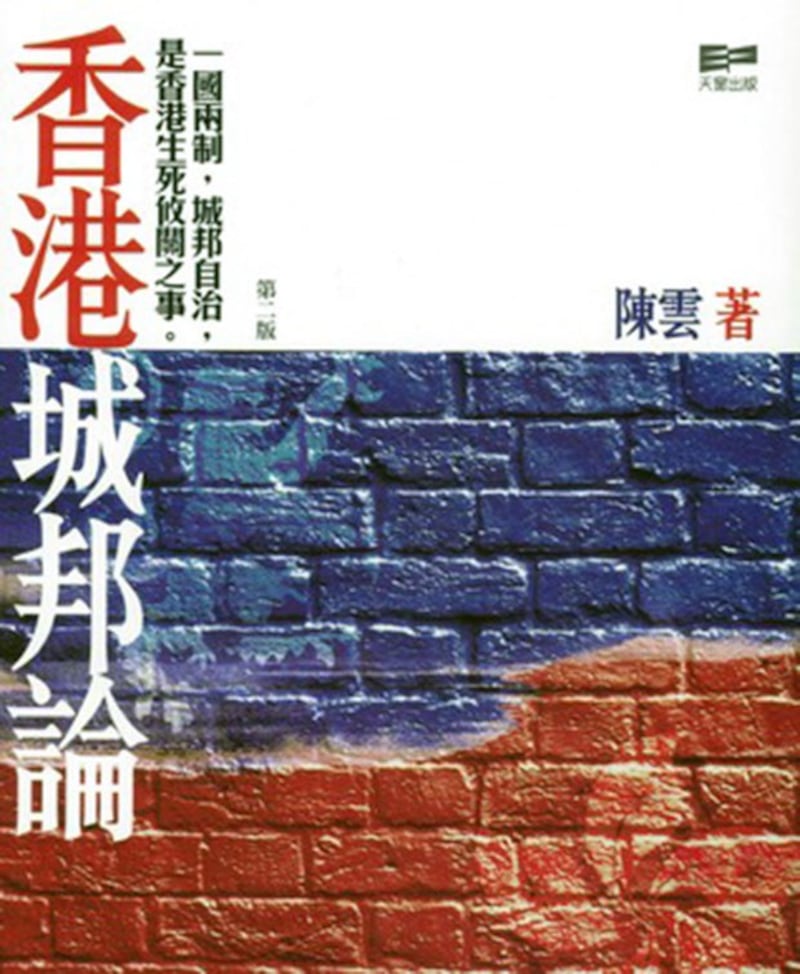

在这样的背景下,一本在当时惊世骇俗的著作在2011年12月出版,象征着香港当代本土主义思潮的初步成型。这部著作,就是由香港学者陈云撰写的《香港城邦论》。在这本书里,陈云提出了大胆的观点,认为香港事实上就是一座城邦,与中国有很大不同。陈云在书中明确反对民主派追求“民主统一”的观点,并在书中说:“温家宝总理久不久就出来呼唤政治改革、体制改革,却毫无寸进,其效果只不过是说,中共不会停留在目前的残暴状态的,中共会过渡到民主的。这种呼唤,六十几年了,从建政之前的二十世纪三十年代,一直呼唤到二十一世纪。这就是中共的民主过渡论……中共政权的过渡论,是它统战华人的利器。”(陈云:《香港城邦论》,页39—40)

陈云认为,既然中共不可能自行民主化,那么香港民主人士追求中国民主实际上也只会得到镜花水月。他在书中说:“香港的民主派沉迷于民主统一中国,在行动上无法全然代表香港人利益。”(陈云:《香港城邦论》,页41)因此,陈云认为香港人应当“放弃民主中国,保住香港城邦”,并追求香港的自治和自主。在《香港城邦论》的最后一章,陈云将他的政治、经济主张概括为十个字:“自治保经济,自主保尊严”。(陈云:《香港城邦论》,页1、4)

陈云的《香港城邦论》在问世后,引起了很大的社会反响,因为这部著作提出了一种与此前民主派的抗争路线全然不同的理念,拥有在当时的人们看来相当明确的本土主义指向。在此后的抗争中崭露头角的本土派代表人物、同时也是“光复香港时代革命”这一口号的提出者梁天琦就曾表示,《香港城邦论》曾影响了他的政治理念。

在香港当代本土主义思潮形成体系的同时,激进民主派力量也在进一步发展。在2011年的区议会选举中,部分激进民主派提出要在选举当中与民主派第一大党民主党进行对抗,由此引发了激进民主派团体社民连的分裂。社民连内对民主党采取对抗态度的一批成员退出了社民连,在2011年7月10日正式成立了新政党人民力量,认为“香港的政治制度自回归以来毫无寸进,立法会功能组别及特区政府皆由小圈子选举产生,普及而平等的选举依然遥遥无期”,并表示人民力量“坚持无筛选和普及而平等的普选原则”,将“捍卫香港原有制度,实行真正港人治港”。(参见人民力量官网)

四、充满戏剧性的 2012年特首选举

在社会思潮生机勃发的情况下,时间进入了2012年。这一年香港高层政坛最为引人注目的事件,便是建制派梁振英、唐英年和民主党元老何俊仁三人对行政长官职位的角逐。在本次特首选举中,香港出现了1997年以来的首次多人特首竞选,且选举委员会的人数被从此前的800人扩充到了1200人,其中绝大部分都是由对建制派有利的功能界别选举产生的。根据规定,得到150名以上选委会成员提名的人可以成为行政长官候选人,而满足这一条件的候选人则是梁振英、唐英年、何俊仁三人。由于建制派在选举委员会中占据着绝对优势,因此实际上何俊仁当选的希望十分渺茫。

在香港政界中,梁振英一直被许多民主派人士视为铁杆亲共派。在《中英联合声明》附件和香港《基本法》起草的过程中,梁振英曾与中共有过不少合作。对于梁振英的真实身份,不少香港人也一直有所怀疑,包括民主派元老司徒华在内的一些民主人士还曾表示梁振英是中共“地下党员”。当然,对于这一点,梁振英一直矢口否认。除此之外,中共官媒“人民网”还曾在2012年一度将梁振英称为“梁振英同志”,引起了更多人的不安和猜测。与梁振英不同的是,唐英年更受商界人士青睐,与中共的关系似乎不如梁振英那么近。

在进行特首选举前夕,唐英年被媒体爆出了对他相当不利的丑闻。2012年2月13日,《明报》披露唐英年在九龙塘的大宅涉嫌违规建设面积巨大的地库。在这一丑闻开始在媒体上发酵之际,唐英年在2月16日承认了自己违规建设地库的问题。3月16日,梁振英、唐英年、何俊仁举行了公开的选举电视辩论。在辩论中,梁振英打出“改革”牌,表示自己将会“迎难而上”地“触碰既得利益集团”。唐英年则表示,在2003年七一大游行期间,他曾亲耳听梁振英说“香港终有一日要出动防暴队和催泪弹对付示威者”。对于这一指控,梁振英进行了否认。最终,在2012年3月25日,1200人的选举委员会进行了投票,梁振英以689票当选新一任特首,唐英年和何俊仁则分别只获得了285票和76票。

相当戏剧性的是,无论唐英年在电视辩论中对梁振英的指控是真是假,仅仅在两年多以后,梁振英在面对香港民众发起的雨伞革命时,果真出动了防暴队和催泪弹。那么,这场被称为雨伞革命的大规模抗争运动,究竟有着怎样的时代背景呢?事实上,在梁振英就任特首时,香港已处在一场大规模社会运动的前夜,呈现出一派山雨欲来之势。在下一讲中,我们就将开始走进这场壮阔的社会风暴当中。