一、大清洗和文革有什么不同?

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们会继续进行文革历史系列节目,接着谈一谈毛泽东之所以发动文革,究竟是出于理想主义,还是是为了争权夺利这么一个问题。

在上一讲里面,我们已经谈到,实际上毛泽东在所谓“十年文革”期间一直存在着自相矛盾的情况。尽管毛泽东在《五七指示》当中,描绘出了一幅社会分工趋于消失的毛式乌托邦景象。但在文革里的实际政治操作中,他又否定了毛派取消层级干部体制的政治实践,并要求根据所谓革命领导干部、军代表和群众组织负责人“三结合”的原则,建立取代各地旧有党政权力机关的革命委员会。在这之后,直到死前,毛泽东还在重申“三结合”原则,并把不少在1966—1968年的两年文革期间大量屠杀造反派的老干部叫做“老同志”。总的来说,在整个所谓“十年文革”期间,毛泽东就算有什么“理想主义”,这种色彩也是很淡的,也是可以随时为了现实利益做出妥协、牺牲和抛到脑后的。或者也可以认为,毛泽东本人从来就没有什么理想主义,他不过就是一个彻头彻尾的马基雅维利主义者而已——由于我们并不是毛泽东本人,他发动文革到底有没有带着理想主义色彩,只有他自己才知道了。

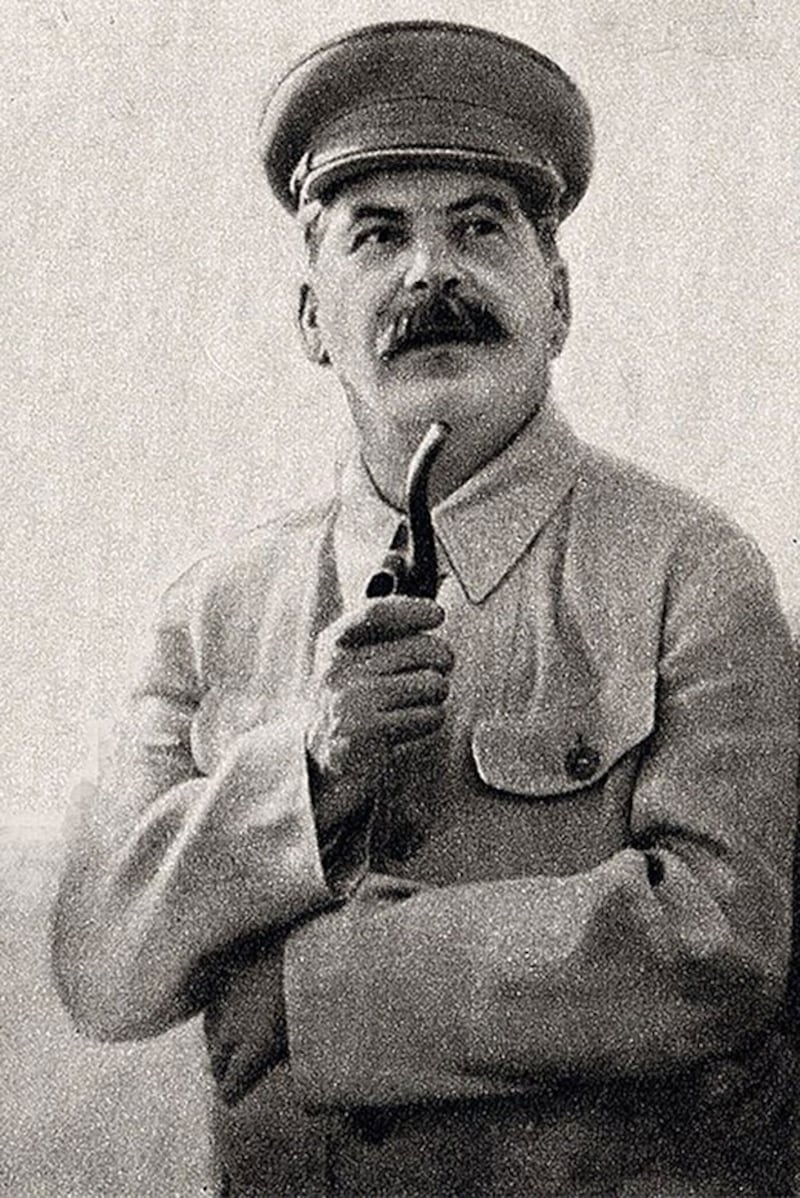

值得追问的是,毛泽东在文革当中究竟遇到了什么样的阻力,使得他会根据局势的变化,不断调整自己的姿态?为什么他不能像我们印象里的大独裁者一样,一声令下地把社会来一个彻底的天翻地覆,建成一个堪比红色高棉的毛式乌托邦?为什么他没有像斯大林一样,把那些“老同志”全部打倒乃至消灭掉呢?事实上,尽管许多人会将文革与大清洗相提并论,但实际上两者是差异很大的东西。要回答这个问题,我们首先要将斯大林的大清洗和毛泽东的文革进行一番对比。

和文革相比,大清洗有一个最大的不同,就是斯大林能够通过这场政治运动将他的政敌斩草除根,几乎肉体消灭得一个不剩。在这里,我们首先要回顾一下大清洗的历史背景。

二、斯大林在苏共中的上位史

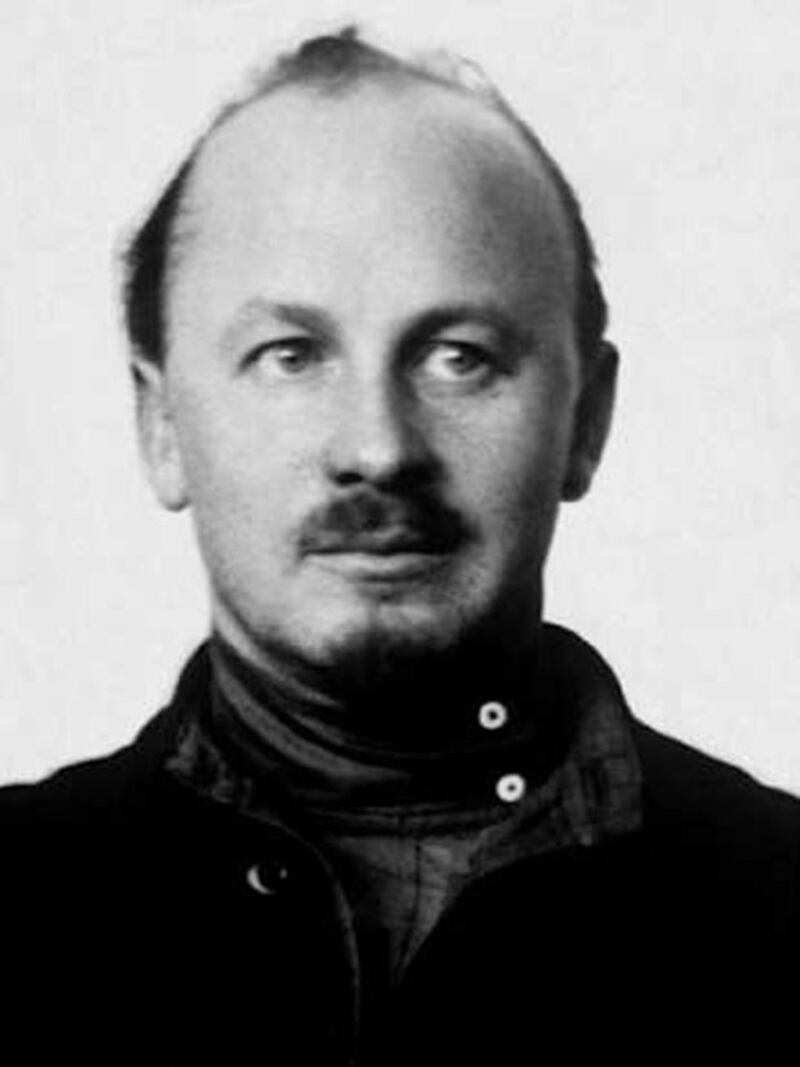

要讲明白大清洗,我们首先要把历史镜头放回到列宁死亡前夕。1922年,在苏共的初代领导人列宁中风后,苏共成立了一个处理政务的三人小组,由斯大林、季诺维也夫、加米涅夫组成。1924年列宁死后,这个被叫做“三驾马车”的三人小组执掌了苏联的政权,斯大林则被推举为苏共中央总书记。另一方面,在列宁死亡前夕,苏共党内左派就形成了以托洛茨基为首的反对派,认为党的机关存在着“官僚化”和“脱离群众”的现象。在列宁死后,托洛茨基又继续发难,指责季诺维也夫和加米涅夫是“党内右派”。执掌政权的“三驾马车”则强力反击,发动了针对托洛茨基的大批判,将“托洛茨基主义”说成是和“列宁主义”对立的东西。1925年,托洛茨基被解除了陆海军人民委员和革命军事委员会主席的职务,丧失了他最为重要的权力根基军权。这一轮党内斗争,以托洛茨基的失败告终。

接下来,“三驾马车”自己又迅速发生了内讧,形成了以季诺维也夫、加米涅夫为首的“新反对派”和斯大林的对立。要讲清楚这场对立为什么会发生,还是要把时间镜头稍往回推一推。在十月革命后的俄国内战期间,共产党采取了对民众敲骨吸髓的“战时共产主义”政策,对农民采取极其残酷的“余粮征集制”,尽力榨取资源为打赢战争服务。在这样的情况下,俄国民生凋敝,农民乃至士兵的反抗此起彼伏,在1921—1922年间更是发生了死亡500万人的伏尔加河大饥荒。在这样的情况下,共产党不得不稍作退让,在1921年开始实施“新经济政策”,将“余粮征集制”改成了征收实物税,并允许一定程度的商品经济和外来投资存在。

到了1925年,在托洛茨基对“三驾马车”的攻击被击退之后,苏共决定进一步放宽农村政策,引发了季诺维也夫和加米涅夫的反对。季诺维也夫和加米涅夫从更左的立场出发,反对这样的政策,认为新经济政策无法通向社会主义,而是一种“连续不断的退却”,会导致“走向一个在无产阶级国家中特殊的‘国家资本主义’。”在这之后,新反对派和斯大林又就在一个国家之内能否建成社会主义的问题展开争论。新反对派认为,如果没有世界革命的援助,在苏联一国之内建成社会主义是不可能成功的。而对于维持新经济政策、在一国之内建成社会主义,斯大林却持肯定的态度,并得到了当时苏共中央的重要理论家布哈林的赞同。

尽管季诺维也夫时任共产国际执委会主席和列宁格勒省委书记,在负责进行对外颠覆活动的共产国际和重镇列宁格勒有重要地位,但高谈激进革命、世界革命主张的他和加米涅夫,却无法获得大部分苏共干部的支持。而担任苏共中央总书记的斯大林在日常的党务工作当中,却团结了人数更多、国际色彩更淡的本土干部们。在1925年底的苏共十四大上,新反对派完败,会议以555:64的绝对优势通过了斯大林所做的政治报告。

以季诺维也夫、加米涅夫为代表的新反对派在失败后,又戏剧性地与他们曾经的敌人托洛茨基联合起来,形成了“托季联盟”。这是因为,新反对派的诸多激进左翼观点,与托洛茨基的“不断革命论”的观点相符。托洛茨基认为,即使俄国无产阶级已经推翻了资产阶级,建立起一国之内的无产阶级专政,但由于生产力的落后,俄国的无产阶级专政无法长期维持。因此,夺取一国的无产阶级需要对内不断改革,对外输出革命,才能真正建成社会主义。1926年,新反对派召开秘密会议,号召建立组织与斯大林对抗。接着,新反对派又在同年的中央联席会议上发表了一份声明,阐述了自己的政治观点,上有季诺维也夫、加米涅夫、托洛茨基的签名。尽管季诺维也夫因为涉及号召另立组织的秘密活动,被苏共中央解除了在共产国际的领导职务,由斯大林的盟友布哈林接任,但托季联盟仍继续向斯大林发难。到了1927年,托季联盟和斯大林-布哈林联盟的对决达到白热化状态。这一年的11月7日,是俄国十月革命十周年的日子,托季联盟的支持者在莫斯科和列宁格勒街头集会游行示威、散发传单,呼喊“斯大林正在欺骗工人阶级”的口号,并抬出了托洛茨基、季诺维也夫的画像,说这两个人是革命领袖。但是,实际上掌握了干部队伍的斯大林却能掌控更多庆祝十月革命十周年的游行者。最终,双方的“革命群众”在街头发生冲突,托季联盟的支持者遭到了驱散。一星期后,托洛茨基和季诺维也夫被苏共中央开除出党。1929年,托洛茨基又被驱逐出境。

随着左翼反对派被清除,掌握了干部队伍的斯大林已经接近大权独揽。这个时候,随着社会在新经济政策下又积累了一些财富,他又要捡起左翼反对派要做的事,开始否定新经济政策,重新恢复对社会的残暴榨取了。而摆在他面前的仍有一个障碍,那就是他曾经的盟友布哈林。在斯大林已经决定要终结新经济政策时,布哈林仍然主张较为稳进的经济政策,这时候已经显得“跟不上革命形势”了。布哈林认为,所谓无产阶级国家应该和平地“长入社会主义”,不是采用剥夺的方式,而是采用经济斗争的方式,逐步地将非社会主义经济因素变成社会主义经济。尽管客观地来看,布哈林的这一经济理论已经是十分极左了,但在那时的苏共也只算是“右派”。1927年底—1928年春,苏联发生了粮食收购危机。由于共产党无法向农民提供足够的商品用于交换粮食,农民不愿交出粮食,苏共中央政治局就决定用“非常措施”来解决这一问题,将所谓的“投机倒把”分子判刑,没收他们的粮食。对于这一做法,布哈林持有异议,认为这是斯大林的“过火”行为。斯大林却表示,粮食收购危机之所以存在,和富农的“投机倒靶”脱不了关系。在这之后,两人发生了激烈的争论,但作为理论家的布哈林纵然有再多理论,也无法对抗掌握了干部队伍的斯大林。1929年,斯大林发动“反右倾运动”,在苏共中央全会上把布哈林及其支持者打成了“布哈林集团”,最终将布哈林开除出政治局,布哈林的政治路线也被说成了“复辟资本主义的路线”。

三、通往大清洗之路

这样,掌握了干部队伍,将左右两方反对派大佬悉数清除出去的斯大林终于可以为所欲为了。从1930年开始,斯大林控制下的苏共展开了大规模的农业集体化运动,强迫农民加入集体农庄,并发动疯狂的“消灭富农阶级”运动,在没收富农的财产后将他们流放。接下来,就是共产国家令人熟悉的一幕——惨绝人寰的大饥荒。丧失了私有财产的农民们,成为了共产极权政权可以任意对待的奴隶和生物资源。在1932—1933年的乌克兰,以及1932年的哈萨克斯坦,分别有数百万人和150万人被饿死。通过农业集体化和极度残暴的大屠杀,苏共从民众手中抢了海量资源,为自身的工业化积累到了足够的本钱。在无数民众的尸骨上,苏联在1936年通过了宪法,宣布“社会主义体系在国民经济一切部门中的完全胜利,现在已经是事实了。”

在这之后,由于那些被清除出局的左右翼反对派“人还在,心不死”,斯大林还需要通过一场大屠杀,在肉体上把他们杀光。而进行这种大屠杀的契机,则是基洛夫遇刺事件。在1934年的苏共中央委员会选举中,在党内人望颇高的政治局委员和中央委员会书记基洛夫在仅有3票反对的情况下当选,而斯大林得到的反对票却多达292票。同一年,基洛夫在列宁格勒被一名因多次上访郁郁不得志的工人以手枪刺杀。尽管有证据显示,斯大林一手策划了这起谋杀案,但直到目前学界仍然没有定论。在这之后,斯大林提出是托洛茨基等反对派策划了这起暗杀事件,在1936—1938年发动了大清洗运动,处决了数十万人,其中包括季诺维也夫、加米涅夫、布哈林等人。在这之后,托洛茨基也在1940年在墨西哥被斯大林派出的刺客暗杀。这样,斯大林就通过大清洗肉体消灭了他的各路反对派。

总的来说,回顾斯大林的上位史,可以看到斯大林在大多数时间里掌握了共产党的干部队伍。通过这样的方法,他得以首先用一种“党内民主”的方式击败左翼反对派,再捡起左翼反对派的主张,将“跟不上革命形势”、沦为了“右翼反对派”的布哈林清除。在这之后,掌握了全局的斯大林成为真正意义上的大独裁者,开始为所欲为地改造社会,通过残暴的农业集体化饿死无数民众、获取工业化的本钱,再通过大清洗将他的所有政敌肉体消灭。可以说,斯大林在进行大规模的政治清洗时,达到了为所欲为的程度。假如毛泽东通过文革肉体消灭了刘少奇、林彪、周恩来、邓小平等人,那么毛泽东的文革就确实可以和斯大林的大清洗相提并论了。

讲述了以上的历史后,我们就要进一步地对斯大林的大清洗和毛泽东的文革进行对比,来看一看两个人之间到底有什么异同了。这个问题,我们会在下一讲进行更为详细的分析。

这周就到这里。感谢大家,我们下周再见。

撰稿、主持、制作:孙诚