一、北京市民李文波与刘文秀的遭遇

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将继续进行文革历史系列节目,接续上一讲的话题。

在上一讲里面,我们提到在毛泽东时代当中,人被按照“红”、“黑”、“灰”这几个颜色分成了各种各样的特定“阶级出身”类别。而在毛泽东的文革当中,对于颜色不是“红色”的人,尤其是对于“黑色”的人,则展开过各种各样惨绝人寰的大规模杀戮。而在当下,中国当局也正在利用所谓“健康码”将人们分成“红”、“黄”、“绿”之类的各种颜色,并对被赋“红码”的人重点迫害,而且已经有人因为这种迫害而惨死了。

不过,我们在上一讲里面也谈到,尽管在毛泽东的文革当中,曾发生过针对特定“阶级出身”类别的人的大规模杀戮,但被杀害的人们也并不是坐以待毙的。杀人者们施暴的时候,并不是“一帆风顺”的,而是遭遇过各种各样的反抗。正如如今中国当局派出的那些看上去似乎为所欲为的“大白”,实际上也曾在许多地方遭遇过民众的自发反抗一样。

我们还是从一个故事开始说起吧。

1966年8月25日,北京处在一片大屠杀的腥风血雨当中,“恐怖的红八月”将这座古城浸泡在了血海里。在当局的支持下,由中共官二代组成的“老红卫兵”们走入许多所谓“黑五类”、“灰五家”人士的家中,制造了一起又一起令人发指的灭门惨案。在广渠门大街121号,北京第十五女子中学的红卫兵们,在当地片警和居委会的带领下闯了进去,进行所谓的“抄家”活动,不但翻箱倒柜、掀开了屋顶,而且对这一家的主人李文波、刘文秀夫妇进行了残酷的殴打,逼迫他们交出所谓的“枪枝”和“黄金”——作为老实的普通北京市民,他们手头并没有这些东西。

按照毛泽东时代的身份“颜色”划分法,这一家的男主人李文波实际上并不属于被重点屠杀的“黑五类”。他的成分是“小业主”,可以说是个“灰五类”,并不是遭到最重点屠杀的对象。然而,极端的暴力和羞辱还是降临到了他和他的妻子头上。凶狠的红卫兵们不但逼迫他们交出所谓的“枪枝”和“黄金”,还不允许李文波的太太刘文秀上厕所。在这样的羞辱和暴力之下,李文波再也无法忍受,便拿起菜刀展开了抵抗。而他这样做的结果,则是使他遭到了更为惨烈的暴力,被红卫兵活活打死了。

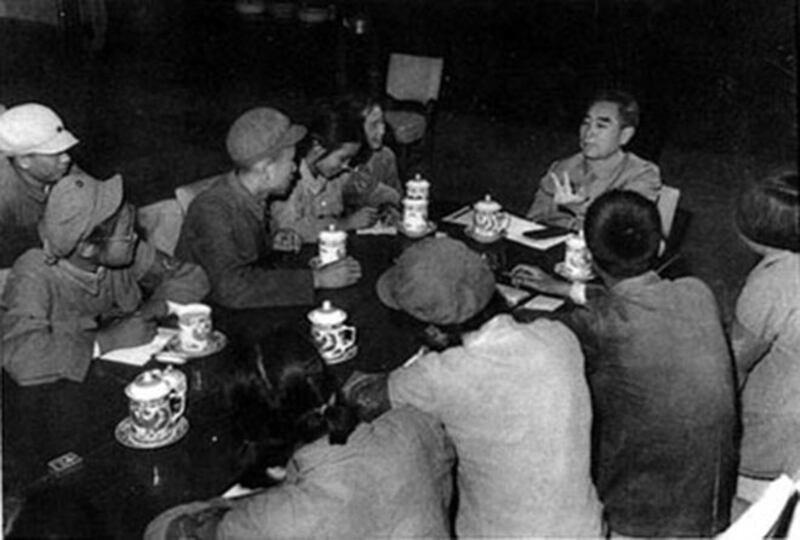

在世界上的任何一个地方,这样的入室行凶杀人抢劫,恐怕都是重罪。犯下这样罪行的人,往往会受到法律最为严厉的惩罚。然而,在“恐怖的红八月”当中,由于是非善恶处在颠倒当中,这样的事情只会有与正常情况完全相反的结果。首先,在李文波血案发生之后,周恩来,也就是所谓的“敬爱的周总理”在接见红卫兵时,把李文波忍无可忍下的反抗行动“定了性”,表示这是“反动资本家对红卫兵行凶”。在周恩来的亲自下令的情况下,北京市法院在1966年9月12日用“行凶杀人”的罪名将李文波的妻子刘文秀判了死刑——然而,就连真正的行凶者们都曾经表示过,刘文秀并没有进行“行凶杀人”。

在当局“惩善扬恶”的推动下,制造“恐怖的红八月”的老红卫兵们变得更加地肆无忌惮了。明明是他们闯入了李文波的家中大施暴虐、行凶杀人,他们却把这起事件说成是所谓“反抗阶级敌人的报复”,说成是老红卫兵在“橄榄市前洒碧血”,并利用这次事件宣扬打击所谓“阶级敌人的报复”,展开了又一轮残酷的屠杀。

我第一次了解到这起血案的时候,在感到痛心和愤怒之余,曾经花了很长时间,试图将自己带入到那时李文波、刘文秀夫妇的身上,去揣摩和想象他们曾经历过怎么样的痛苦。作为一个普通的北京市民,李文波本来只是生活在自己家中,却被飞来的政治横祸波及。目睹着入室抢劫、虐待自己妻子的暴徒和真正的罪犯们,他选择了反抗,结果遭到了残酷的虐杀,死前承受了极大的痛苦。而刘文秀所体会的,只怕是还要更大、更深的绝望:她首先遭到了入室行凶的老红卫兵们的残忍折磨,并见到了这些杀人凶手们虐杀自己丈夫的样子——对于一个普通人,仅仅有这样的经历,只怕就已经是难以承受了。而接下来,不但行凶杀人的真正罪犯们没有得到惩罚,反而是饱经折磨的她自己在半个月后被以“行凶杀人”的罪名判了死刑。也就是说,作为受害者的她,亲身体会到了自己被罗织上加害者所犯的罪行这种令人极度绝望的体验,并因此被当局残忍地杀害了。而“亲自部署”用这种方式杀害她的人,不是别人,正是在中共对民众的政治宣传当中,那个有着“爱民”“亲切”形象的所谓“周总理”。对于刘文秀而言,她在死前的半个月里,究竟曾体会过何等巨大的愤恨、恐惧和绝望感?这种绝望感,对她而言究竟冰冷到了怎样的程度?她会哭吗?还是已经因为巨大的绝望而无法哭泣了?这些东西,我们已经永远无法知道了,因为她已经死去了,而且死前还被冠上了那些加害者们所犯的罪行。至于那些加害者们,则被歌颂成了英雄。无独有偶,中港当局在2019年将奋起抗争的香港市民污蔑成“暴徒”,将残害民众的警察和黑社会说成是“英雄”,遵循的正是同样的逻辑。(关于李文波、刘文秀被杀的情况,见宋永毅:《“文革”中的暴力与大屠杀》,载《当代中国研究》2002年第3期)

二、柳州:为求生存而集体抵抗的案例

在那个时代,除了存在像李文波事件的个案之外,也存在着不少更大规模的反抗。这些更大规模反抗的组织者们尽管往往在那时的政治环境下,也使用了一套在当时看来“正确”的话语体系,将自己打扮成“革命”的样子,但实际上所作的却是保境安民。广西柳州在1968年的一段历史,就是其中一个最为典型的例子。

1968年,广西陷入了一片大屠杀的血海当中。持保广西当局军政一把手韦国清立场的保派组织“联指”,在军队和民兵的帮助和参与下,对造反派“四二二”及以“黑五类”为主的普通民众展开了有如卢旺达大屠杀一般的大规模杀戮,其中所涉及的暴行甚至包括了骇人听闻的食人。在柳州,造反派组织工机联的机关报《红卫兵战报》,于这一年2月发表了一篇名为《今日哥达纲领》的文章,在其中提出了质疑:

“请问,柳铁地区,乃至广西一年多来的你死我活的斗争,是‘资产阶级派性斗争’呢?还是两条路线的殊死搏斗?

“请问,柳铁地区可以成为脱离两条路线斗争,脱离广西的阶级斗争的‘世外桃源’吗?

“请问,面对着毛主席的忠实红卫兵莫兆明同志的鲜血,面对着联匪滴血的屠刀,能要革命造反派双手解除武装吗?”

这篇文章中,将行凶杀人的“联指”称为“联匪”。乍一看上去,这篇文章可谓是写得非常地“又红又专”,显得相当地“毛左”。它把柳州造反派和“联指”之间的斗争,用毛派话语解释成了“两条路线的斗争”,把自己这一边的死者解释成“毛主席的忠实红卫兵”,把自身定义成“革命造反派”,并且反对自己这一方解除武装。

然而,只需要再看一看同年5月时,柳州造反派头面人物、当地红卫兵战队指挥者、时年19岁的高中生钱文俊在向柳铁一中师生及当地民众发表的一篇演讲的内容,就能明白他们的真正诉求是什么。根据钱文俊的回忆文章,当时他的演讲内容是:

“了解了柳州市以及周边各县的部分情况,我感到形势非常严重,我们面临的是生命权还能否保全的局面。然后我报告在北京的情况。接着到风雨操场给大家作形势报告,全都坐满了,连老师们还有少数逃难到我们学校居住的市内难民。我的报告很直截了当,中心意思就是继续重申我原来的主张:求生存。所有‘保卫毛主席’之类的目标都不重要,中央已经不再需要我们了,弄不好杀灭我们正是‘毛主席的战略部署’。那些所谓‘北京来电’统统是骗人的精神鸦片,一个字也别相信。现在我们只有抵抗到底,如果被消灭了,那么江青、康生他们就省心了。只有打出一片地盘,使对方消灭我们的企图失败,中央才可能出面解决广西问题。失败是铁定无疑的,没有任何幻想,只能靠我们自己的奋斗,使类似广西各地的那种屠杀最好不要在柳铁发生。”

钱文俊的回忆文章还透露,当时这些求生存的人们,并不是像他们对外表现得那样对毛泽东毕恭毕敬、那样“毛左”。对于毛泽东以及江青、康生、张春桥这些所谓文革“无产阶级司令部”中的人,人们都起了各种各样的外号。在文章中他说道:

“不要以为现在说大话,那时我们‘联战‘里早就称康生为‘大党阀’;江青被称为‘戏子’,周恩来被称为‘泥水匠’;张春桥被认定是‘叛徒’,甚至当上海的炮打张春桥浪潮被取缔之后,我们学校里流传着这样一个讽刺:‘最高指示:‘对叛徒也要做阶级分析。’有位女生直接提出:’毛主席选错了接班人。’只有对毛不敢太放肆,私下的抱怨之外最不礼貌的称呼就是‘老头子’。”(以上两段引文,来自钱文军:《武斗纪事》)

在这之后的两个月的时间里,柳州造反派在他们控制的区域庇护了大量为了躲避屠杀而逃入的难民,他们自己也展开了激烈的抵抗,最终击退了“联指”在大量民兵支援下的猛烈进攻,使许许多多的人没有遭到被屠杀乃至被人吃掉的残酷命运。

三、文革中的抗暴现象

关于1968年柳州之战的详情,我在以后的节目中还会更为详细地谈到。在今天这一讲当中,我想谈到的是,文革作为一个非常复杂的历史事件,并不是仅有毛泽东与干部们的斗争,以及毛左和保体制五毛之间的斗争。事实上,还存在着由大量民众抗暴事件所构成的“第三个文革”。民众在文革当中,既不是完全的待宰羔羊,也不是完全的被煽动的狂热群众,亦不全是毛左们所说的毛派“革命战士”。面对着种种非人的残酷和迫在眉睫的生命威胁,许多人并没有放弃抵抗,而是在用各种各样的方式进行着反抗。

除了上述所描绘的个体抗暴和集体求生存反抗之外,文革当中还有一类反抗的人,就是那些在当时看上去“离经叛道”的思想者们。在文革当中,他们被当局视作“异端”,往往遭到极其严重的政治迫害。他们中的许多人充满了勇气,敢于将自己的所谓“异端”思想变成政治行动,许多人为此付出了生命的代价。从思想史的角度来说,关注这些思想者的经历和理论,有助于从思想史的脉络看到又一条文革的线索。这些思想上的抗命,也构成了“第三个文革”的重要一环,并构成了喧嚣狂热的政治运动之下一条暗暗奔涌的细流。正是这样的细流,最终变成了一股巨大的力量,冲垮了毛泽东的所谓“伟大战略部署”。在下一讲中,我们就会把聚光灯放在这些思想者身上。

感谢大家。这周就到这里,我们下周再见。

撰稿、主持、制作:孙诚