一、“学习雷锋好榜样”是怎么来的

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将继续进行文革历史系列节目。

在上一期节目中,我本来的计划是按照时间顺序,讲述七千人大会之后毛泽东和林彪的同盟如何步步强化,最终抵达文革前夜的历史节点这样一个问题。不过,由于上星期的大新闻是江泽民的死亡,因此上一期节目就由这一点谈到了文革时代对毛泽东所谓“万岁”的种种荒诞称颂。事实上,与这些荒诞的称颂相比,文革前夜由毛林同盟所导致的狂热吹捧“领袖”热潮与这相比,可以说是有过之而无不及。

让我们先从一首歌开始吧。

“学习雷锋好榜样,忠于革命忠于党。爱憎分明不忘本,立场坚定斗志强,立场坚定斗志强!”

这首名叫《学习雷锋好榜样》的“红歌”,是许多在中国成长的人们的童年记忆。在中国政府的宣传下,那个被叫做“雷锋叔叔”的军人,成为了一个“做好事不留名”的象征符号——尽管这个据说“做好事不留名”的人,却很反常识地留下了很多“做好事”的照片。事实上,关于这一点,曾担任中共沈阳军区宣传报道助理员、为雷锋拍摄过大量照片的张峻曾经讲过,这些照片里头,其实有的是补拍照。尽管张峻宣称,这些补拍照所反映的东西,都是真实发生过的事情,但这些所谓“真实发生过的事情”,实际上又大量来自雷锋个人的文章和讲话。(参见《雷锋照片是补拍?媒体首次披露鲜为人知秘密》,中国新闻网,2003年2月26日)

其实,雷锋是在1960年1月才入伍当兵的,1962年8月就死去了。这样一个入伍时间短暂的军人,为什么会有那么多文章和讲话流传于世呢?这是因为,早在1960年10月,雷锋就已经成为了被沈阳军区树立的所谓“典型”,得到了上级的“重点培养”。这种培养的目的,实际上又与林彪在军队内推行的政治运动有关。

冰冻三尺非一日之寒。在1962年1月的七千人大会上,对毛泽东进行肉麻吹捧的林彪,实际上在这之前就已经开始逐步在中共高层政坛中扩大影响力了。在1959年7—8月的庐山会议后,随着担任中国国防部长的彭德怀宣告倒台,林彪取代彭德怀成为国防部长,并出任中共中央军委第一副主席,开始主持军队工作。很快,在林彪的主导下,军队里发出了要求军人们“读毛主席的书,听毛主席的话,照毛主席的指示办事,做毛主席的好战士”的决议,以及“学习毛主席著作”运动。至于雷锋本人,则是沈阳军区中的“学习毛主席著作标兵”。因此,雷锋留下的文字中,也就充满了对毛泽东的种种吹捧,比如“毛主席著作对我来说好比粮食和武器,好比汽车上的方向盘。人不吃饭不行,打仗没有武器不行,开车没有方向盘不行,干革命不学毛主席著作不行”“学习毛主席著作,要学习毛主席的立场、观点和方法。要以实际问题为中心,按毛主席的指示办事”这样的言论。

随着雷锋被树立成了学习毛泽东著作的标兵,“学习雷锋”和“学习毛主席著作”这两件事的目的也就变得十分相似,被林彪归结成了所谓“做毛主席的好战士”。1961年11月,沈阳军区政治部主办的《前进报》发表了题为《毛主席的好战士》的长篇通讯,宣传雷锋的事迹。在这之后,《人民日报》《解放军报》等最重量级的官方报纸上,也都出现了介绍雷锋事迹的文章。甚至北京军事博物馆也举办了展览,题目叫做《学习毛主席著作标兵雷锋模范事迹展览》。在1962年6月号的《解放军画报》上,甚至出现了一篇占用十八大版、图文并茂的长篇专题报道,用于介绍雷锋的相关事迹。

二、“红宝书”从军队学毛著中诞生:林彪吹捧毛泽东

随着雷锋成为了学习毛泽东著作的典型,大规模的学习毛泽东著作活动也在军队中全面铺开了。在这场运动中,毛泽东思想被林彪称作了“当代马克思列宁主义的顶峰”,甚至在对马列主义著作的学习中,林彪也提倡要把百分之九十九的学习内容放在学毛著上。而像雷锋这样的人,实际上也只是林彪主持军队工作之后,在军队中竖立的大量类似典型之一。

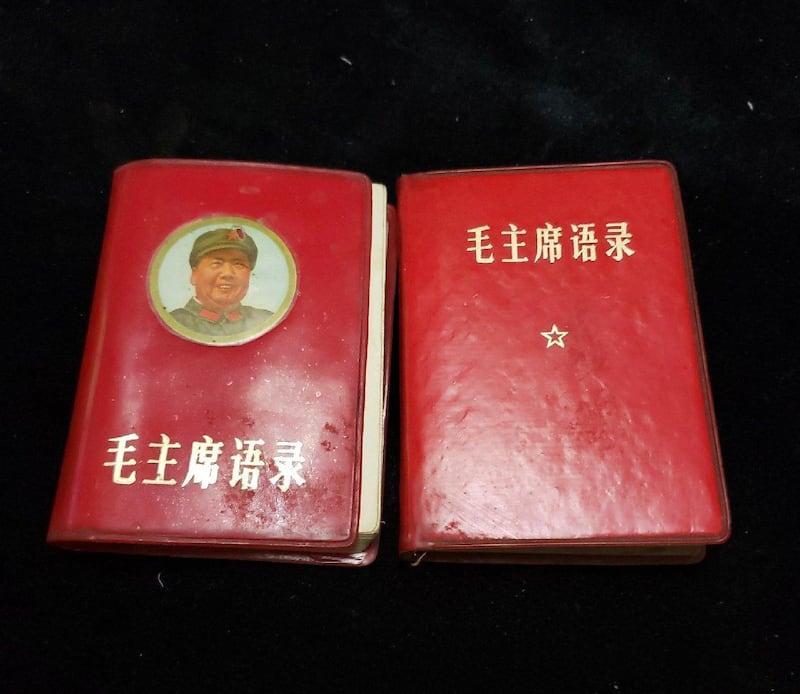

随着学雷锋、学毛著运动在军队中大面积铺开,这一运动也向社会中广泛地蔓延了开来。而由于毛泽东本人的著作部头很大,因此军队中又推出了更为“简明易学”的版本,也就是被人们称为“红宝书”的《毛主席语录》。1964年1月,中共中央军委资料室选编的《毛主席语录》推出了收录200条毛泽东语录的征求意见版。之后,这一版本的内容被增补到267条语录,并在部队中发行,做到了干部人手一本,其他人每个班一本。1965年8月,《毛主席语录》经过再版,把内容扩充到了427条语录。到了年底,经过中共中央的批准,这一再版的《毛主席语录》就被交给了中国人民出版社,通过新华书店进行全国内部发行。到了第二年,也就是文革爆发的一年,《毛主席语录》开始公开发行,发行的范围也扩散到了中国国境之外,并被翻译成了各种各种的语言文字。值得注意的是,在这本所谓的“红宝书”中,有着林彪的题字“读毛主席的书,听毛主席的话,照毛主席的指示办事”,凸显了林彪本人在学毛著当中的权威性。

可以说在很大的程度上,狂热的红卫兵们手持红宝书、背诵着红宝书中的毛语录的形象,已经成为了人们在想象文革时脑中出现的符号性意象之一。而这一意象的形成,离不开林彪的推动。如果没有军队中的大规模学毛著运动,这些意象是绝不可能出现的。那么,面对林彪发动的如此大规模吹捧,毛泽东进行了怎样的回应呢?

首先需要明确的一点是,毛泽东当然知道林彪推动了这些排山倒海的吹捧。而对于这种吹捧,毛泽东也进行了积极的回应。比如,在雷锋死后的1963年2月,毛泽东就曾亲自表示:“雷锋值得学习啊!向雷锋学习,也包括我自己,我也向雷锋学习。”不久后,毛泽东还曾题下了“向雷锋同志学习”七个字。这样,一方面是林彪推动下军队中竖立的学毛著典型雷锋,在生前向毛泽东学习。另一方面则是毛泽东本人表示,他要向已经死去的雷锋学习。两者之间,形成了一种“互相学习”的关系。表面看上去,这是毛泽东和雷锋在互相学习。实际上,则是毛泽东和林彪在互相学习。

三、“全国学人民解放军”:毛泽东吹捧林彪

除此之外,在林彪推动全军学习毛泽东著作的时候,毛泽东也发起了“全国学人民解放军”运动。1963年12月,毛泽东致信军队领导人,谈到了工业部门学习军队的问题,表示工业部门和其它部门要派人到军队去进行学习。1964年1月,毛泽东又表示,报纸需要报道“学习解放军”这一问题。同一个月,中共中央和中国国务院在给军队总政治部及国务院财贸办公室的批示中,又提出“商业部门必须学习解放军加强政治思想工作的经验。要千方百计把几百万商业人员的革命精神振作起来。”这样,“全国学人民解放军”运动就被发动了起来。在《人民日报》于1964年2月1日发布的题为《全国都要学习解放军》的社论中,有两段内容特别值得注意。其中第一段是:

“一个学习解放军的热潮,正在全国兴起。在比先进、学先进、赶先进、帮后进的共产主义竞赛中,‘向解放军学习’,已经成为新的战斗的号召。中国人民解放军是中国共产党和毛泽东同志缔造和领导的工人农民的军队,是一支非常无产阶级化、非常战斗化的军队。几十年来,人民解放军继承了我们党的优良传统和优良作风,而且在新的时期有了新的发展。这是党中央和毛泽东同志教导的结果,也是解放军全体指挥员和战斗员长期学习毛泽东思想的结果,是解放军长期进行深入细致的政治思想工作的结果。最近召开的解放军全军政治工作会议,决定把解放军的政治思想工作做得好上加好,使全军更加无产阶级化,更加战斗化。这是十分鼓舞人心的大事。我们预祝解放军在加强政治思想工作方面取得更加丰富的经验,预祝解放军在各个战线上取得更加辉煌的成就。同时,我们希望全国更深入更普遍地学习解放军政治思想工作的宝贵经验,像解放军那样,做到更加无产阶级化,更加战斗化。”

可以看到,这段论述表示,长期学习毛泽东思想的军队,在政治思想工作方法存在着让“全国更深入更普遍地学习”的所谓“宝贵的经验”。

第二段内容则是这样说的:

“毛泽东思想就是马克思列宁主义的普遍真理和中国革命具体实践的结合。它是中国人民革命和社会主义建设的指针。解放军政治工作的根本任务,就是用毛泽东思想武装全体指挥员和战斗员的头脑,坚持在一切工作中按照毛泽东思想办事。解放军广大战士和各级干部大学毛泽东同志的著作,用毛泽东思想来指导自己的工作,指导自己的行动,改造自己的思想。在解放军中,‘读毛主席的书,听毛主席的话,照毛主席的指示办事,做毛主席的好战士’已经成为广大干部和战士自觉的行动。解放军这样重视学习和运用毛泽东思想,是值得全国学习的。全国各个战线上的同志学习解放军,就应当更高地举起毛泽东思想红旗,用毛泽东思想把自己武装起来,坚持以毛泽东思想为指导原则,经常检查自己的思想、工作和行动,研究和整理自己的工作经验。就应当反复学习毛泽东同志的著作,运用毛泽东同志的立场、观点和方法来具体地分析、研究和处理实际问题。只要活学活用毛泽东思想,我们就会立场坚定、目光远大、生龙活虎、智勇双全。我们一切工作就会方向明确、方法对头、生气勃勃、顺利发展。”

可见,在当时的官方语境中,在林彪要求下‘读毛主席的书,听毛主席的话,照毛主席的指示办事,做毛主席的好战士’的军队,已经成为了学习毛泽东思想的标杆,因此各行各业都应该在这一点上学习军队。

总的来看,这场“全国学人民解放军”运动,可以说是毛泽东对林彪吹捧的回应,也可以看作是毛泽东对林彪这个政治盟友的一种吹捧。在这种毛林互相吹捧的情况下,毛林同盟渐趋稳固,文革发动的重要先决条件之一可以说是成熟了。值得注意的是,要理解这种互相吹捧,实际上是需要绕一下弯子的。在本讲的最后,让我来给大家理一理思路:

首先,林彪通过在军队中推广读毛泽东著作运动,对毛泽东进行了各种各样的吹捧。毛泽东对此的回应方式,并不是直接吹捧他的下属林彪,而是通过夸赞军队中学习毛泽东自己的思想学得好的方式,来号召民众都去向军队学习,从而变相地将林彪吹捧为最忠于自己的人。因此,这种毛和林的互相吹捧,并不是两个对等的人之间在进行吹捧,而是林彪对毛泽东大行谄媚之能事,毛泽东则赞许这种谄媚、要求其他人都来学习这种谄媚。

好了,感谢大家,这周就到这里,我们下周再见。

撰稿、主持、制作:孙诚