앵커 : 미국 상원 외교위원회가 채택한 대북제재추가법안에 한국전쟁 미군유해의 발굴과 송환에 부정적인 영향을 주지 않아야 한다는 수정안이 포함됐습니다.

김진국 기자가 보도합니다

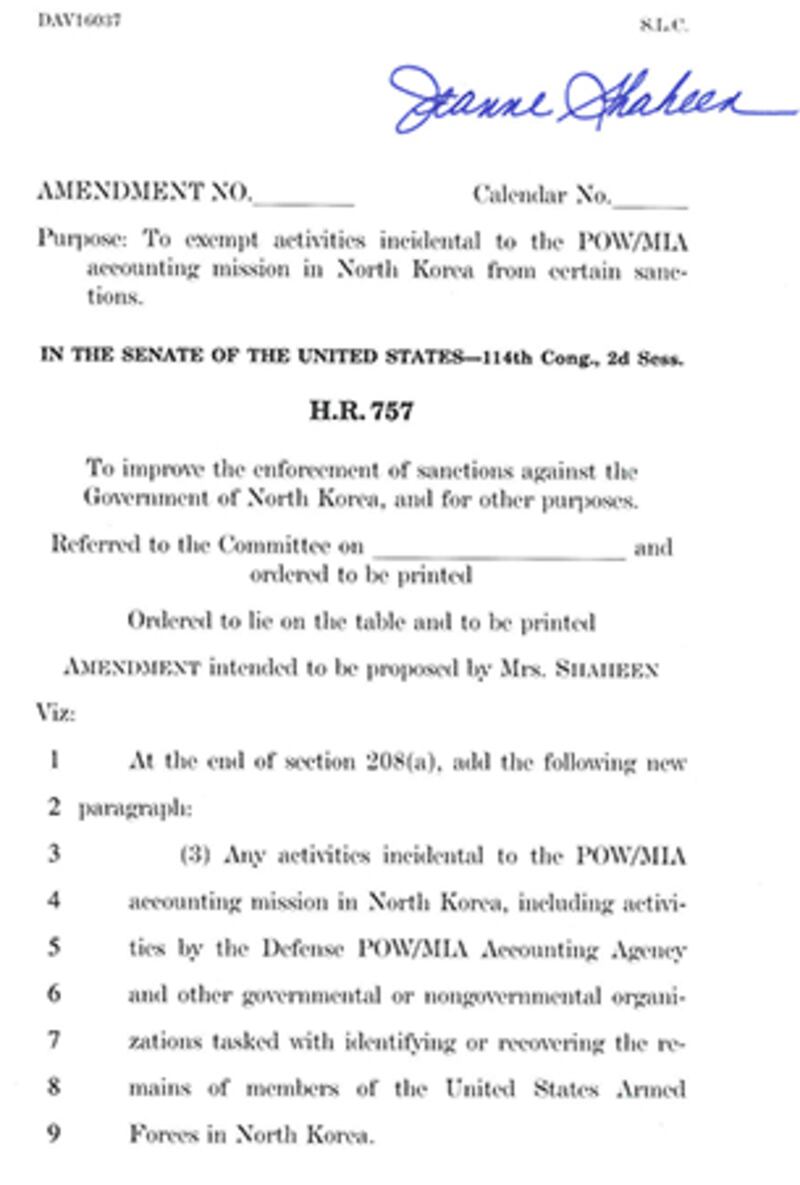

미국 동부 뉴햄프셔 주의 연방 상원 진 샤힌 의원은 상원 외교위원회가 지난주 채택한 대북제재법안(HR757)에 자신이 제출한 수정안이 포함됐다고 밝혔습니다.

미국 정부가 강도 높은 대북제재를 이행해도 북한에 있는 미군유해를 발굴하는 활동에 영향을 주지 않아야 한다는 내용입니다.

샤힌 의원실의 언론담당 비벡 킴베이얀 보좌관은 대북제재법안의 208항을 보강했으며 상원 외교위원회가 지난 28일 만장일치로 수정안을 통과 시켰다고 1일 자유아시아방송(RFA)에 전했습니다.

수정안과 관련해 킴베이얀 보좌관은 미국 국방부 산하의 전쟁 포로와 실종자 유해발굴단이 북한에서 진행할 활동에 제재강화법의 제약을 받지 않는다는 내용이라고 설명했습니다.

샤힌 의원의 미군유해 수정안은 ‘한국전쟁 미군 포로와 실종자 가족 연합’(Coalition of Families of Korean and Cold War POW/MIAs)의 요청으로 대북제재법안에 추가됐습니다.

이 단체의 릭 다운스 대표는 북한 내 미군유해 발굴작업이 10년 이상 재개되지 않는 상황에서 의회와 정부의 관심을 다시 촉구하는 의미로 수정안 제출을 요청했다고 자유아시아방송과 한 전화통화에서 말했습니다.

릭 다운스 대표: 미국 국방부 전쟁포로·실종자확인국이 2005년 북한에서 철수한 이후 2011년 재개됐다 곧바로 중단되는 등 미국 정부 차원의 발굴과 송환 노력이 부진합니다.

한국전쟁에 참전했다가 실종된 아버지를 찾고 있다는 다운스 대표는 인도주의 사안인 유해발굴이 정치적인 문제로 중단되고 있다면서 미국 정부가 북한 당국과 적극적으로 대화할 것을 촉구했습니다.

미국 국방부는 한국전쟁 때 참전했던 미군 중 8천 여명을 여전히 생사가 확인되지 않은 실종자로 분류하고 있으며 이 중 5천300여 명이 북한 지역에서 실종된 걸로 보고 있습니다.

북한과 미국은 1996년부터 2005년까지 북한 함경남도 장진호와 평안북도 운산에서 공동으로 유해발굴작업을 벌였습니다.

이어 양국은 2011년 북미관계 개선에 따라 유해발굴작업 재개에 합의했고 미군유해 발굴단이 북한에 들어갔지만 이듬해 4월 북한의 장거리 로켓 발사 강행 뒤 전격 철수했습니다.