MC: 청취자 여러분 안녕하십니까? 궁금증을 풀어드립니다. 이 시간 진행에 이진서입니다.

유태인 대학살의 현장인 아우쉬비치(오슈비엥침) 수용소가 있는 곳. 1989년 바웬사가 이끄는 연대 노동조합이 집권하면서 동구권 최초의 비공산 연립정부가 탄생한 나라. 폴란드 즉 뽈스카 입니다. 23년이 지난 오늘 폴란드 사람들은 자신이 원하는 세상을 만들었을까? 오늘은 뽈스카 사람들의 이야기를 전해드립니다.

한국 못지않게 근대사에 있어 주위 강대국의 침략도 많이 당하고 120년 동안 나라이름 없이 산 국가. 폴란드는 평지를 뜻하는 폴란드어의 영어 말입니다. 제2차 세계대전 후에는 구소련의 지배하에 놓이게 돼서 진정한 자유를 누리지 못하다가 오랜 민주화 투쟁 끝에 1989년 이후 뽈스카를 시작으로 동유럽의 공산국가들은 차례로 무너지고 민주국가로 거듭납니다. 현재 뽈스카에는 남한의 세계적인 기업인 삼성이 진출해 현지 공장에서는 하루 6천대이상의 냉장고와 세탁기를 생산하기도 하는데요. 뽈스카에 사는 한국교민은 무슨 일을 하고 있는지 교민 송은지 씨의 말부터 들어봅니다.

송은지: 한국교민은 많은 분들이 식당업이나 무역업에 종사하고 있습니다. 그 나머지는 대부분 주재원과 유학생입니다. 유학생은 대구 계명대와 여기 쇼팽 음대와 자매결연이 맺어져있고 한국 경희대와 자매결연 맺은 학교도 있고요. 대사관에서 추정하는 교민 수는 약 1,300명 정도라고 합니다.

뽈스카는 북한 주민들에게도 생소하지 않을 겁니다. 사망한 김정일 위원장의 이복동생인 김평일 씨가 대사로 있는 나라가 바로 뽈스카죠. 김평일 씨는 김일성 주석과 김성애 사이에 태어난 아들로 불가리아, 핀란드 대사를 거쳐 뽈스카 대사로 있습니다. 뽈스카 수도 바르샤바에는 한국과 북한 공관이 다 있는데 북한 공관은 다른 외국의 공관들과는 달리 바르샤바의 중심 거리인 노비 시비아트에서 떨어져 외진 곳에 있습니다.

뽈스카 사람들은 예전 공산주의 체제하에 살다가 체제변화를 이룬 현재의 생활을 어떻게 받아들이고 있을까?

송은지: 연세가 많은 어르신들은 경제가 발전하기 위해 치열한 사회구조가 되고 그러다 보면 빈부의 격차가 생기는 것이고요. 사회보장제도가 잘 돼있다 해도 자유경제 체재에서는 어쩔 수 없이 경쟁을 할 수밖에 없잖아요. 특히나 유럽연합에 가입이 되고 나선 더하죠. 어르신들은 간혹 예전이 좋았다는 말을 합니다. 다들 고만고만하게 살았으니까요. 특이한 것은요. 바르샤바에 빈부의 격차가 큰데 중산층은 정말 비슷비슷합니다. 잘살기도 힘들고 못살기도 힘든 나라인데 잘사는 사람 예를 들어 3층집에 엘리베이터가 있고 집한 채 가격의 차를 젊은이가 타고 가면 다른 젊은이들이 그것을 보고 한번씩 비꼬는 말이 뭐가 있냐면요. 아버지가 공산당 간부였구먼, 또는 할아버지가 공산당 간부였다는 우스갯말을 해요.

잘사는 사람을 자본주의 부르주아가 아니라 공산당 간부라니 잘 이해가 안가실겁니다. 현지 교민 송은지 씨의 말을 좀 더 들어보죠.

송은지: 폴란드 사람들이 자부심을 갖는 것이 체제 전환을 할 때 충격요법을 썼잖아요. 하루아침에 원탁테이블에서 노조연합도 나오고 공산당 대표도 나와 회의를 해서 하루아침에 체제를 바꾼 겁니다. 사실 순차적으로 조금씩 체제전환이 이뤄졌다면 다른 동유럽에 있는 체코나 헝가리처럼 유혈사태가 있었을 겁니다. 그런데 여기는 한순간에 체제가 바뀌어서 유혈사태는 없었지만 거기에 대한 부작용이 남은 거죠. 예전 공산당 간부들에 대한 정리가 안 된 겁니다. 일반 사람들이 갑부들을 보고 비꼬는 것은 과거청산이 잘 안돼서 그것이 사회의 문제로 남아있다는 방증이 아닌가 생각됩니다.

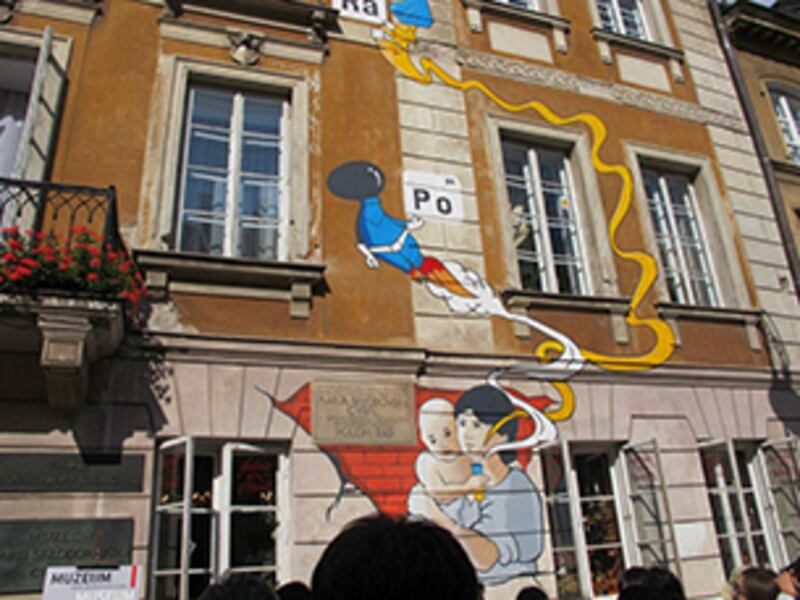

뽈스카의 수도가 바르샤바가 되기 전 뽈스카의 구 수도의 이름은 크라코프 입니다. 중세 뽈스카 왕국이 가장 번성했을 때는 중앙 유럽 문화의 중심지였다고도 하는데요. 이곳에는 뽈스카가 민주화되기 전 모습을 그대로 보존하는 지역도 있습니다.

올해 29살의 크라코프 주민 파벨 씨는 자신이 4살 때 세상이 변해 잘 기억은 안 나지만 여권의 명칭이 이전에는 인민공화국이었다가 체제가 변하면서 인민이란 말을 뺐던 것이 기억난다고 합니다. 그리고 현재 뽈스카 사람들의 고민도 들려줍니다.

Pawel Ciaptacz: 우리가 모든 면에서 만족하는 것은 아니지만 대체로 모든 사람이 만족한다고 말하고 싶습니다. 왜냐하면 예전에는 소비에트연방 체제하에서 살았지만 독립 국가가 된 것이 제일 좋은 일이죠. 공산사회에서는 물건을 사기도 힘들었습니다. 그런데 지금은 어디서나 물건을 살 수 있습니다. 문제는 일자리인데요. 과거 모든 사람이 일해야 했던 공산사회와 달리 지금은 많은 사람이 실업상태입니다. 돈을 벌어야 하는 데 그럴 수 없다는 겁니다. 하지만 그럼에도 거의 모든 사람이 민주사회가 된 지금의 체제에 만족하고 있다고 생각합니다.

주변 강대국의 침략과 지배에도 불구하고 문화예술 방면에 세계적인 인물을 많이 배출한 나라 뽈스카. 한반도 역사와 많은 유사점을 찾아볼 수 있습니다. 뽈스카 사람들은 동유럽에서도 자부심이 무척 강하다고 하는데요. 만약 북한과 남한이 두 개의 나라가 아닌 하나의 국가로 통일 또는 통합 된다면 뽈스카 사람들처럼 행복을 느낄 수 있을까? 바르샤바에서 음악을 전공하는 신영준 씨는 이렇게 말합니다.

신영준: 공산주의에서 자유주의로 변환할 때 북한과 달리 폴란드는 오래전 왕정시대에 있었지만 그 왕을 선거를 통해 선출한 경험이 있습니다. 폴란드는 지금도 국민의 95%가 가톨릭을 종교로 하는 바티칸 다음의 가톨릭 종주국이라 할 수 있습니다. 이 나라는 공산국가로 있으면서도 종교의 자유는 허락됐습니다. 그래서 시민들이 자기가 어느 정도 누려야 하는 자유를 이미 누릴 수 있었고 과거에도 선거로 왕을 선출할 만큼 이들은 자유민주주의에 대한 인식이 있었습니다. 중요한 것은 지금 북한에 있는 주민들은 지금껏 자유민주주의를 경험한 적이 한 번도 없다는 겁니다. 이들이 생각하는 자유민주주의는 남한 사람이 말하는 것과 너무도 다르다는 겁니다.

궁금증을 풀어드립니다. 오늘은 폴란드 즉 뽈스카 사람들의 이야기를 전해드렸습니다. 지금까지 진행에는 rfa 자유아시아방송 이진서입니다. 고맙습니다.