청취자 여러분 안녕하십니까? 궁금증을 풀어드립니다. 이 시간 진행에 이진서입니다.

구 소련이 붕괴 되면서 외화벌이를 떠났던 북한 주민들이 그곳 벌목장에서 대거 이탈하는 사건이 있었습니다. 1990년대 초 벌목장을 탈출한 이들 중 일부는 모스크바에 있던 유엔 난민 사무소에서 난민 인정을 받아 한국으로 갔습니다. 탈북자가 유엔으로부터 난민인정을 받은 것이 그때가 처음인데요. 당시 도움을 줬던 송광호 기자를 통해 당시 탈북 벌목공의 유엔 난민 인정에 대한 자세한 소식 알아보겠습니다.

기자: 송광호 기자께서 러시아 벌목공과 접촉하게 된 배경부터 설명을 해주시죠.

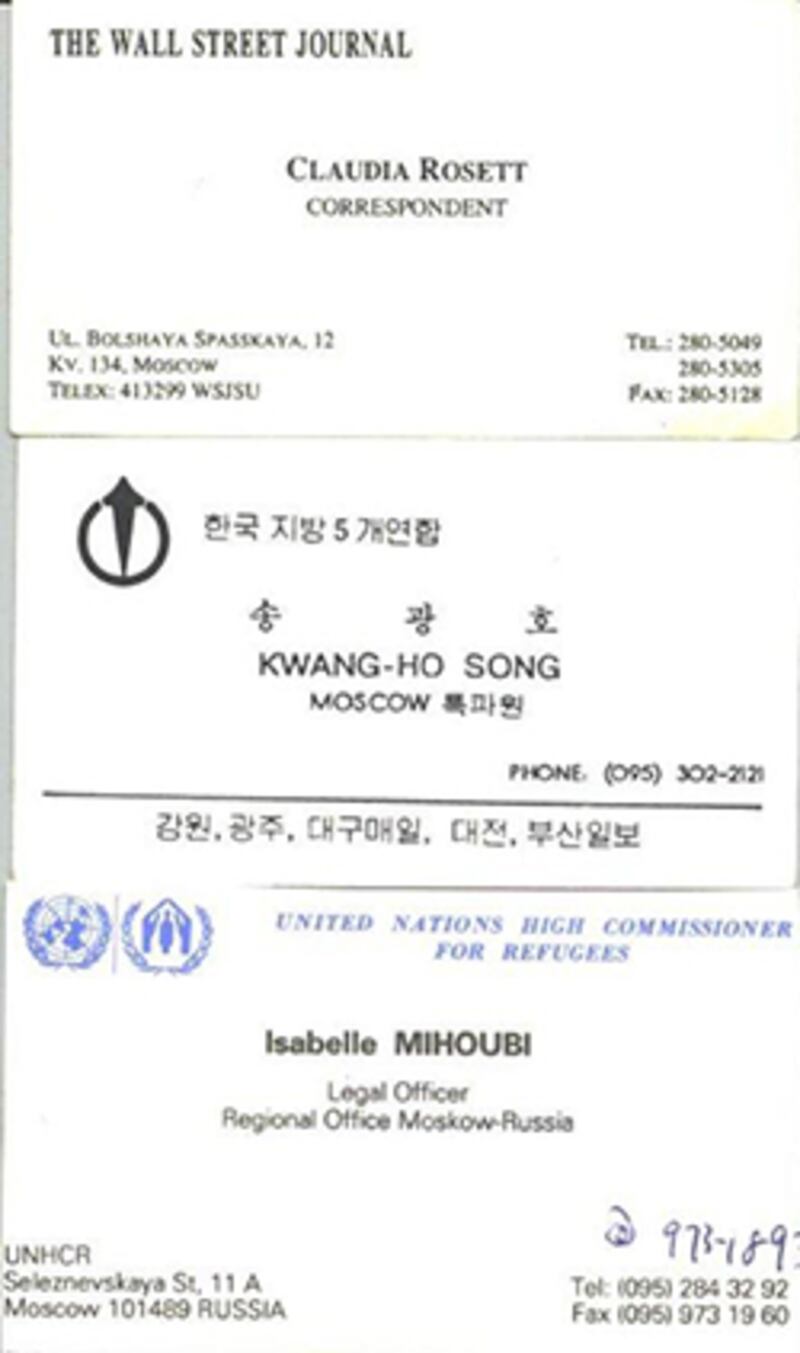

송광호: 제가 아는 목사님이 하바로프스크(시베리아 관문)에서 어느 날 모스크바로 (전화를 해서) 탈북자 한명이 있으니 도와주라고 전화를 했습니다. 당시 협조를 할 때 주변에 탈북자가 의외로 많이 있는 것으로 들었습니다. 그때 월 스트리트 저널 특파원인 클라우디아 로젯 씨를 함께 만났습니다.

기자: 현재는 재외동포 언론인 협회 고문으로 계신데 당시 송 기자께선 러시아에 어떤 일로 계셨나요?

송광호: 저는 5개 한국 지방연합 특파원으로 가 있었습니다. 4년을 상주했는데 제가 러시아 모스크바 특파원(초대-2대)이었습니다. 지방지로 특파원을 보낸 것이 처음이었는데 당시 전두환 정권 당시 언론 통폐합에 따라서 지방언론지 한 개만 남겨 놓고 통폐합을 할 때였습니다. 지방지에서 해외에 특파원을 파견하자 해서 부산일보, 대구매일, 대전일보, 광주일보,

강원일보 해서 5개 일보사가 춘추사라고 따로 회사를 설립해 한명씩 특파원을 보내기 시작했습니다. 가장 컸던 부산일보가 워싱턴에 디씨에 특파원을 보냈고 제가 강원일보 소속 공동특파원으로 러시아에 가게 됐습니다.

기자: 92년 당시 한국 특파원으로 러시아에 갔던 것인데 한국 특파원이었기 때문에 러시아에서 탈북자 상황이 벌어졌을 때 연락을 받은 것으로 이해하면 되겠습니까?

송광호: 네, 특파원으로 모스크바에 상주하니까 모스크바주재 한국 대사관을 들락거렸고

거기에 공보관이 두 명 있었는데 그쪽에서 자료도 많이 받고 탈북 벌목공에 대한 얘기도 간간히 흘러 나와서 알게 됐죠. 사실 그때 월간조선이 벌목공들이 시베리아 벌목장에서 거대 탈북한다는 기사를 낸 적이 있었어요. 그런 것이 도화선이 됐다고 할까요. 그래서 탈북자 문제가 알려지게 됐죠.

기자: 그것이 몇 년이었습니까?

송광호: 제가 기억하기로 93년 말에서 94년 초로 기억하고 있습니다.

기자: 대량탈북 사태는 97년경인데 러시아 벌목공 탈북 사태가 있었을 당시 러시아 상황은 어땠습니까?

송광호: 알다시피 소련이 붕괴된 것이 80대말 90년대 초 아닙니까? 공산주의가 붕괴되고 자본주의화가 되면서 국가 자체가 어지러웠습니다. 치안부재라고 할 정도였습니다.

국민들은 줄을 서서 빵 배급을 받는 상당히 그런 어려운 시기입니다.

기자: 러시아 벌목공을 당시 어떻게 구체적으로 도움을 준겁니까?

송광호: 탈북자들을 가장 많이 도운 사람들이 러시아에 있는 교포들입니다. 우리가 고려인이라고 부르죠. 특히 러시아는 중국과 달리 중국은 같은 동양인으로 얼굴이 비슷하니까

표가 안 나는데 러시아는 탈북자가 금방 눈에 띄는 상황이었습니다. 하바로프스크가

시베리아 관문으로 북한 대표부가 나와 있었고 모스크바에는 북한 대사관이 있습니다.

벌목공이 그때 엄청난 숫자가 나와 있었습니다. 벌목공들이 항상 시베리아 벌목장에 있는 것이 아니고 한여름에는 밖으로 내보내서 스스로 돈을 벌게 한다든지 하는 관행이 예로부터 내려온 것으로 알고 있습니다. 그렇게 벌목공들이 나왔다가 어느 기간이지나면 다시 벌목장으로 가야 하는데 나왔다가 소련정부가 붕괴되고 러시아정부가 들어서면서 모든 것이 쉽고 돈 벌기도 자유롭고 하니까 밖의 상황을 알게 됐다고 볼 수 있겠습니다.

기자: 소련이 붕괴 됐다고 해도 벌목공들을 관리하는 북한은 큰 영향을 안 받았을 것

같은데도 그랬군요.

송광호: 네, 벌목공 문제가 한국 언론에도 알려지면서 북한정부에서도 탈출 사태가 이어지니까 이대로 두면 안 되겠다는 생각을 했을 겁니다. 그래서 탈출자가 많아지니까 체포 조를 만들어서 보통 2-4인조로 탈출 벌목공들을 즉 기일 안에 돌아오지 않는 벌목공들을 사진을 가지고 찾아 나선 것으로 알고 있습니다. 그런데 러시아가 너무 큰 땅덩어리다 보니까 쉽지 않았을 겁니다. 중앙아시아까지 퍼져있고 하바로프스크에서 모스크바까지 나와 있는 벌목공도 있다 보니까 쉽지 않았을 겁니다. 그래서 체포 조 얘기가 많이 언론화 됐었고 점점 심해지니까 특히 모스크바 북한 대사관에선 거의 비상사태로 여겨서 조치를 취한 것으로 알고 있습니다.

기자: 난민 1호 등록하는 데 도움을 주셨는데 어떤 절차를 거쳤는지 말씀해주시죠.

송광호: 목사님에게 소개를 받은 탈북자 이 모 씨를 만났습니다. 그분은 벌목공 출신은

아닙니다. 마침 그때 월 스트리트 저널 특파원인 클라우디아 로젯 씨를 만났는데 지금은

60세 정도 됐을 겁니다. 여자 분인데 로젯 기자가 하는 말이 얼마 전 모스크바에도 유엔 난민국 사무실이 들어왔으니 거기 가서 난민 신청을 하는 것이 어떻겠는가 하는 아이디어를 제공했습니다. 그런 정보 제공을 해줘서 저는 로젯 기자와 함께 갔습니다. 아침 일찍 갔습니다. 당시 북한 정부에서는 탈북자에 대해 감시의 눈길을 엄중히 보내고 있었기 때문에 출근인 9시를 피해 그보다 이른 7시에 만나 유엔에 갔었습니다. 그때 소동이 좀 있었습니다. 갑자기 두 특파원이 한 탈북자를 데리고 유엔에 들어가니까 거기서 상당히 당황하고 놀랐습니다. 그래서 결국 월 스트리트 기자는 출입이 허용되지 않았고 저는 기자가 아닌 통역으로

그때 유엔 난민국에 들어가서 담당자를 만나 이 씨의 난민 신청 등록을 돕게 됐습니다.

궁금증을 풀어드립니다. 오늘은 러시아에 있던 벌목공들이 난민인정을 받을 수 있었던 일에 대해 알아봤습니다. 회견에는 송광호 기잡니다. 다음 시간에는 유엔난민 1호가 러시아에서 나올 수 있었던 배경에 대해 전해드리겠습니다. 지금까지 진행에는 RFA 자유아시아방송 이진서입니다. 고맙습니다.