고립과 은둔의 나라로 알려진 북한,

하지만 오늘날, 인공위성이 촬영한 위성사진으로 어느 누구나 북한 전역을 세밀하게 들여다볼 수 있게 됐습니다. 이제 위성사진은 북한의 변화를 발견하고, 이해하는 데 매우 중요한 수단이 됐는데요, 'RFA 주간프로그램 - 하늘에서 본 북한', 북한을 촬영한 위성사진 분석을 통해 오늘의 북한을 살펴봅니다.

위성사진 분석에는 미국 존스홉킨스대학 국제대학원(SAIS) 한미연구소의 커티스 멜빈 연구원입니다.

- 압록강 변 황금평과 마주하는 평안북도 신도, 즉 비단섬에서 간척사업이 진행 중입니다. 황금평에서 전력을 공급받는 송전탑이 이곳에 세워져 있는데, 간척사업을 통해 불안한 지면을 강화하기 위해서인데요,

"전력이 압록강을 따라 신도까지 이어지는데, 신도의 송전탑은 지면이 매우 불안정합니다. 홍수가 나면 진흙땅이 되고요. 그래서 간척사업을 통해 땅을 단단하게 하는 겁니다."

뿐만 아니라 중국 측에서도 간척사업을 통해 북한 영토를 넘어 땅을 넓힌 것으로 나타났고요, 홍수로 토사가 씻겨간 황금평 일부 지역에서도 강바닥의 자갈과 모래를 퍼내 땅을 메우고 있습니다. 위성사진에 포착된 황금평 주변의 공사 현장을 살펴봤습니다.

- 황금평 마주한 신도군에 간척 사업

- 송전탑 세워진 지면 강화해 안정적 전력 수급하려는 듯

- 황금평과 신도 사이 중국도 간척 사업, 건물․항구시설 지어

- 중국 영토는 넓어지고, 북한 영토는 줄어들어

- 황금평에는 새 건물과 헬기착륙장, 마을도 새단장

미국의 상업위성이 지난 3월 30일에 촬영한 압록강 하류 황금평의 모습입니다. 북한 황금평과 신도군을 중심으로 곳곳에서 준설․간척 공사가 한창 진행 중입니다.

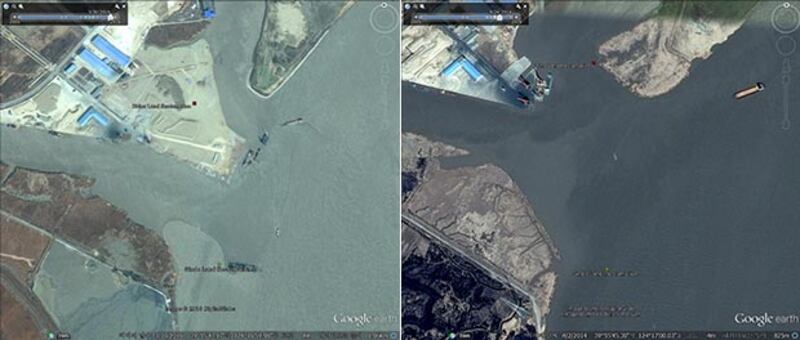

우선 황금평 아래 평안북도 신도의 끝자락에는 간척공사가 이뤄지고 있습니다. 2014년 9월의 위성사진과 비교하면 당시 강이었던 곳에서 준설․간척작업이 하고 있는데요, 송전탑이 세워진 지면을 단단하게 하기 위해서입니다.

미국 존스홉킨스대학 산하 한미연구소의 커티스 멜빈 연구원은 오늘날 단둥에서 공급하는 전력이 황금평을 지나 신도로 이어지는데, 신도 송전탑이 세워진 지면이 매우 불안정하고 홍수로 약해져 송전탑 주변의 지면을 단단하게 하는 간척사업이 진행 중이라고 설명했습니다.

[Curtis Melvin] 과거에 신도는 단둥에서 전력을 공급받았고, 황금평 경제특구가 조성된 이후 단둥의 전력은 황금평으로, 그리고 황금평에서 다시 신도로 이어졌습니다. 황금평에 송전탑이 있고, 이를 통해 압록강을 따라 신도까지 이어지는데, 신도의 송전탑은 지면이 매우 불안정합니다. 홍수가 나면 진흙땅이 되고요. 그래서 간척사업을 통해 땅을 단단하게 하는 겁니다.

위성사진을 보면 황금평과 신도에는 각각 송전탑이 있으며 이를 통해 공급받은 전력은 내륙으로 전달됩니다.

북한은 황금평 경제특구 개발과 함께 황금평과 신도군을 잇는 송전선 공사를 진행했는데요, 이번 간척사업을 통해 송전탑을 튼튼하게 세움으로써 압록강 하류 신도군에 전력을 안정되게 공급하려는 의지가 엿보입니다.

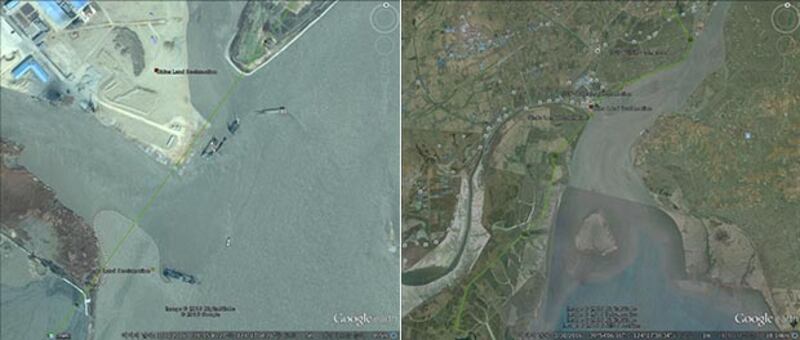

황금평과 신도 사이의 중국 땅에서도 간척 사업은 진행됐습니다.

중국은 강을 메워 넓은 면적의 땅을 만들고, 그 안에 건물과 항구 시설도 짓는 것으로 확인됐는데요, 한 가지 특이한 점은 중국이 북한 영역을 넘어 땅을 넓혔고, 결과적으로 황금평의 면적은 작아지고 중국의 영토는 커졌다는 겁니다.

다시 말해 중국이 압록강 일부 북한 영역을 넘어 간척사업으로 중국 영토를 더 키운 건데요,

[Curtis Melvin] 중국 쪽에도 간척사업을 하고 있는데, 일부 북한 영역을 차지했죠. 중국 땅을 늘리면서 북한 땅을 차지한 겁니다. 일부 영역이 과거 황금평의 일부였지만. 지금은 단둥의 일부가 된 거죠.

신도와 마주 보는 황금평에서도 준설․간척공사가 한창 진행 중입니다.

그런데 과거 사진과 비교하면 이곳의 모습이 크게 다른데요, 과거에는 이곳이 푸른 녹지였지만, 지난 3월 당시에는 홍수로 토사가 모두 휩쓸린 모습입니다.

따라서 북한은 압록강의 바닥을 파서 자갈과 모래 등을 황금평으로 퍼 올리는 중입니다. 최소 두 군데에서 이같은 작업 상황이 확인됐는데요,

[Curtis Melvin] 이 땅은 특별히 사용하는 곳이 아닙니다. 지난 3월 당시 위성사진을 보면 홍수 때문에 이곳의 토사가 휩쓸려 내려간 것을 알 수 있습니다. 그래서 강바닥을 파 황금평의 땅을 메우고, 지면을 강화하고 있는 겁니다. 물론 강은 더 깊어지고, 황금평 땅은 더 높아지겠죠.

황금평경제특구 안에서도 약간의 변화가 감지됐습니다.

5층짜리 건물의 외관이 완공됐고, 헬기 착륙장과 함께 활주로도 보입니다.

또 그 옆 황금평리의 마을에는 학교와 문화회관 등이 새단장을 마쳤고, 일부 건물이 새로 지어지는가 하면 파란 지붕도 덮었습니다.

[Curtis Melvin] 장성택이 숙청된 이후에도 황금평 경제특구에는 북․중 합작사업이 계속 유치됐는데, 위성사진에서 대형 건물과 헬기 착륙장 건설, 마을 보수작업 등이 진행된 것을 확인할 수 있습니다.

황금평 경제특구는 2010년 5월, 김정일 국방위원장의 주도로 중국과 경제특구로 공동 개발할 계획이었지만, 김정일 국방위원장의 사망과 장성택의 숙청 등으로 진전되지 않았으며 북․중 간 경제협력도 수년째 중단된 상황입니다.

한국의 연합뉴스에 따르면 중국 선양 주재 북한 총영사는 "올해 북․중 우호관계를 계속 발전시켜나가기 위해 노력을 기울이겠다"며 북․중 경제협력의 재개 의사를 밝히기도 했는데요,

최근 황금평에 새 건물이 들어서는가 하면 간척사업을 통해 단둥과 황금평의 전력을 안정적으로 끌어오려는 노력 등 북한의 움직임도 눈길을 끌고 있습니다.

<위성사진 - 하늘에서 본 북한> 오늘 순서는 여기서 마칩니다. 지금까지 진행에 RFA 자유아시아방송, 노정민입니다.