북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까?

북한을 중심으로 미국과 한국 등 국제사회에서 일어난 일들을 통해 북한의 정치와 경제, 사회를 엿보고 흐름과 의미를 살펴보는 노정민의 <라디오 세상>입니다.

노정민의 <라디오 세상>, <오늘의 초점>으로 시작합니다.

- 최근 북한에서 휴대전화로 문자와 동영상을 전송한 사진을 보면 '단문' 또는 '다매체' 통보문을 전송할 수 있는 것으로 나타났습니다. 특히 여학생이 보낸 것으로 추정되는 동영상 메시지를 보면 예쁜 그림에 감정을 표현하는 이모티콘, 그리고 '기도할께'라는 종교적 색채의 글까지 주고받았는데요,

"이런 것을 주고받으며 자기도 모르게 정치적인 표현이 담긴 문구가 사용됐다는 것이 인상적이었습니다."

그만큼 북한에 유입된 한국 드라마나 영화가 북한의 젊은 세대들 사이에서 상당히 확산해 있음을 짐작할 수 있습니다. 한편, 북한 당국의 단속 아래 요즘 휴대전화는 사진과 동영상 촬영은 물론 전송하는 기능이 사라졌지만, 아직도 일부에서는 이같은 서비스를 이용하는 것으로 알려졌습니다.

이 시간에 다룰 <오늘의 초점>입니다.

- 북 휴대전화 메시지에 이모티콘과 동영상

- 중학생들 사이에서 '위험한 표현' 무의식적으로 확산

- 2012년 이후 촬영․전송 기능 거의 사라져

- 일부에서는 여전히 옛 기능 사용하기도

북한에서 200만 대 이상 보급된 휴대전화. 북한의 휴대전화는 전화 통화와 문자메시지 전달 등 북한 주민의 생활에서 뗄 수 없는 필수품이 되고 있습니다.

특히 북한의 휴대전화는 사진과 동영상 촬영은 물론 이를 전송하는 기능까지 이용할 수 있는데요, 이같은 기능은 북한 당국의 단속 아래 2012년 이후로 사라졌습니다.

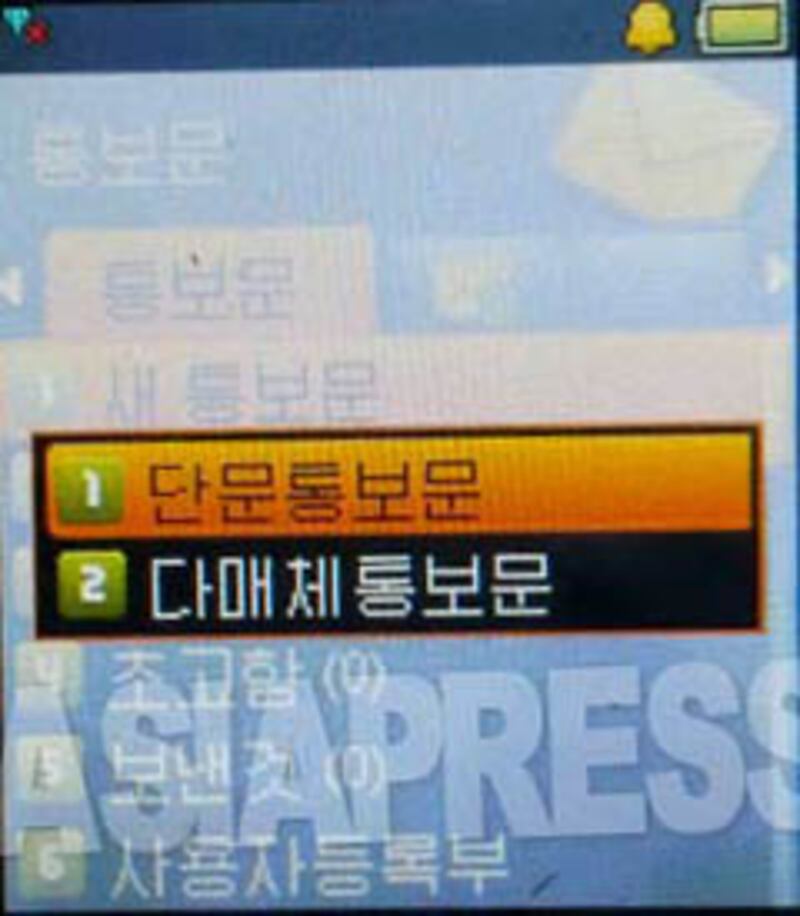

일본의 언론매체인 '아시아프레스'가 촬영해 자유아시아방송(RFA)에 제공한 북한 휴대전화 사진은 어떻게 문자메시지를 보내는지를 설명해주고 있습니다. 사진 속 전화기는 통칭 '뚱보'로 불리는 T65 기종인데요, 사실 요즘 미국이나 한국에서는 거의 쓰지 않는 구형 휴대전화기이지만, 북한에서는 지금도 사용하고 있으며, 대부분 기능을 계속 이용할 수 있기 때문에 가격이 비싸다고 합니다.

우선 일반적으로 '문자메시지'를 뜻하는 단어로 '통보문'을 사용한 것도 눈에 띄고요, '단문통보문'과 '다매체통보문'으로 구분해 보낼 수 있는데요, '단문통보문'은 글만 보낼 수 있으며 '다메체통보문'은 사진이나 음악, 짧은 동영상을 보내는 기능입니다.

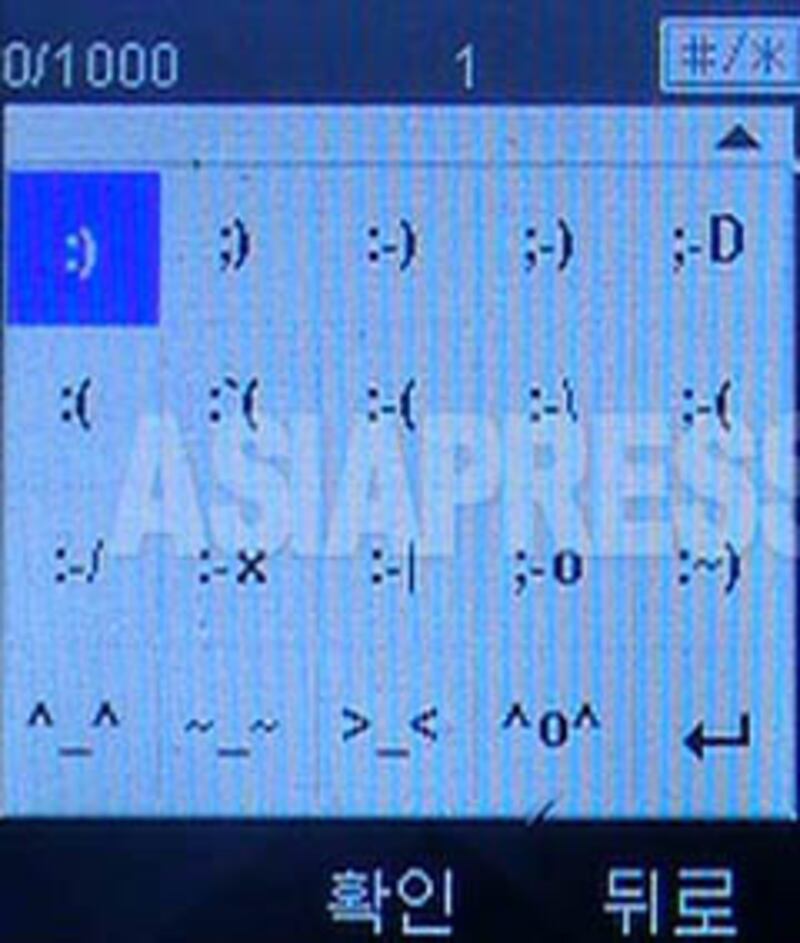

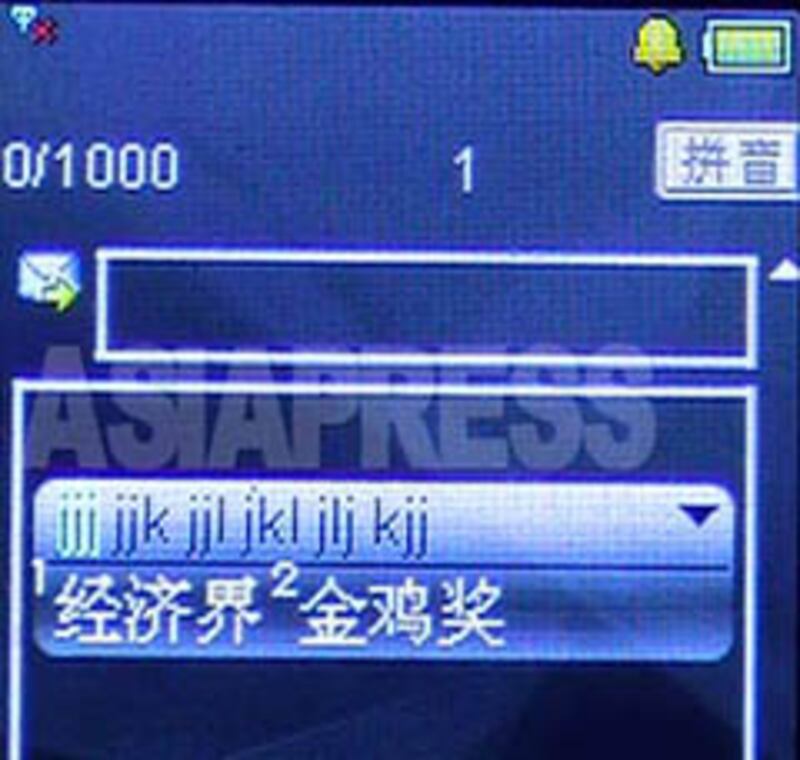

'아시아프레스'에 따르면 일반 문자 외에도 이모티콘, 즉 감정 상태를 표현할 수 있는 그림 문자도 입력할 수 있는데요, 일본에서 흔히 쓰는 것도 발견되고, 중국어 입력도 가능합니다. '아시아프레스' 오사카 사무소의 이시마루 지로 대표의 설명입니다.

[Ishimaru Jiro] 기사에 있는 휴대폰 사진은 '1912' 번호로 시작하는 구기종으로, 여러 가지 다기능 휴대전화기입니다. SD카드도 사용할 수 있고, 동영상도 촬영할 수 있고, 간단한 메시지도 보낼 수 있습니다. 2012년 하반기에 새로운 기계가 판매됐는데, 많은 기능을 없앴습니다. 새 휴대전화에 SD카드가 없고요, 기록 용량도 많이 줄었습니다. 그런데 이 기계는 지금도 계속 사용하긴 하는데요, 오히려 이전의 기능을 아직도 갖고 있기 때문에 비싸다고 합니다.

참고로 '터치폰'이라 불리는 스마트폰은 지금도 한 대당 수백 달러나 하고, 인터넷 접속이 되지 않기 때문에 효율성은 떨어집니다. 특히 장사활동에 휴대전화가 꼭 필요한 북한 주민으로서 몇백 달러씩 하는 스마트폰은 불필요한데요,

'아시아프레스'가 2013년, 평양에 거주한 취재협조자로부터 입수한 휴대전화에는 북한산 만화영화나 격투기 영상 외에도 한국 트로트의 노래방 비디오, 젊은 여성이 실내에서 디스코 춤을 추는 모습 등 휴대전화로 보낸 몇 가지 동영상 메시지가 포함돼 있었습니다. 모두 북한 내부에서 유통되는 것이었는데요, 그중 하나인 중학생의 생일축하 메시지 동영상이 눈길을 끕니다.

예쁜 여학생의 그림과 함께 다음과 같은 글이 적혀있었는데요,

"친구야 생일 축하해!"

"너에게 전하고 싶은 하많은 말 있지만"

"넌 나의 둘도 없는 존재야!"

"저 하늘에 반짝이는 별님과 같이"

"너의 눈이 항상 반짝이고"

"지망한 대학 찰떡같이 딱 붙어야 해! "

"너의 미래가 창창하길"

"기도할게"

"친구야.. 사랑해!! "

"17살 순정, 너의 딱 친구로부터..."

특히 북한에서는 대학생과 중학생이 중국제 소프트웨어를 이용해 컴퓨터와 휴대전화로 동영상 메시지를 만드는 것은 흔한 일이라고 하는데요, 동영상에 나오는 여학생의 모습은 제작 프로그램에 내장된 것인지, 실제로 중학생이 그린 것인지, 혹은 타인과 공유한 것인지는 알 수 없지만, 일본과 한국의 영향을 받은 것은 분명해 보입니다.

그런데 여중생끼리 주고받은 것으로 보이는 이 메시지에는 '기도할께'라는 위험한 표현이 포함됐다는 지적이 있는데요, 평양 출신의 탈북자는 '기도할께'란 말은 북한에서 종교적 언어로 간주하고 메시지를 받은 상대방은 당연히 기도 대상은 '하나님'으로 생각하기 때문에 신의 존재와 종교적 기도를 허용하지 않는 북한에서 이 표현은 정치적 문제를 일으킬 가능성이 충분히 있다는 겁니다.

[Ishimaru Jiro] 아주 간단한 동영상 메시지입니다. 소녀의 그림이 있고, 오른쪽에 문장이 조금씩 바뀌거든요. 이런 식으로 중국을 통해 컴퓨터나 휴대전화에서 쓰이는 여러 소프트웨어가 2010년 이후에 많이 들어갔답니다. 친구들끼리 특별한 생일이나 결혼, 신년인사 등을 다양하게 만들어서 주고받는 것이 유행이었다고 합니다. 그런데 이런 것을 주고받으며 자기도 모르게 정치적인 표현이 담긴 문구가 사용됐다는 것이 인상적이었습니다.

하지만 아직 어리고 표현의 심각성을 잘 모르는 중학생 사이에서 '기도할께'라는 말이 유행되고 있을지도 모른다는 것이 평양 출신 탈북자의 설명인데요,

미국이나 한국에서 '기도한다'라는 표현은 종교적 의미가 없이도 사용되고 있고, 여러 매체에서도 자연스럽게 등장하지만, 북한의 중학생이 '기도한다'라는 위험한 말을 당국의 감시에 노출된 문자 메시지에 쓰는 것은 몰래 북한에 유입된 한국 드라마나 영화가 북한의 젊은 세대들 사이에서 상당히 확산해 보급되고 있음을 짐작할 수 있다고 이시마루 대표는 풀이했습니다.

[Ishimaru Jiro] '기도한다'는 것은 종교적인 말이 아닙니까? 그런데 중학생들이 종교적 색채가 있다는 것을 모르고 한 것 같습니다. 그런데 '기도한다'는 것이 꼭 종교적인 표현은 아닙니다. '빕니다' '원한다'등 드라마나 일반 대화에서 많이 사용하지 않습니까? 북한에서 일반적인 표현이 아니지만, 한국 드라마가 많이 유입되면서 퍼진 것이 아닌가 추측합니다.

오늘 소개한 북한의 휴대전화는 현시대에 상당히 뒤떨어진 기종입니다. 또 자유아시아방송이 접촉한 북한 내 소식통에 따르면 현재 휴대전화로 문자를 보내는 것은 가능하지만, 사진과 동영상, 음악파일 송수신은 불가능합니다.

실제로 북한 당국이 휴대전화 단말기에 따른 정보의 전파와 확산을 우려해 2012년 이후 판매한 기기에서 SD카드의 사용과 블루투스 기능 등을 없애는 조치를 취한 바 있기 때문인데요, 그럼에도 오늘날 북한 휴대전화의 기능에 대해서는 아직도 정확한 조사와 파악이 필요하다는 것이 '아시아프레스'측의 설명입니다.

이집트 통신업체인 '오라스콤'의 자료에 따르면 북한 휴대전화 서비스업체인 '오라스콤'에 가입한 북한 주민은 지난해 6월 현재 240만 명을 넘었습니다. 하지만 증가추세는 2013년부터 크게 둔화했습니다.

[Ishimaru Jiro] 북한에서 휴대전화가 많이 보급된 것이 2010년 이후입니다. 일반적으로 많이 사용하는 것은 지금도 마찬가지인데, 하지만 요즘은 기계 자체도 비싸고 사용료도 계속 나가니까 일상생활에서 장사에 필요하거나 돈의 여유가 있는 사람 외에는 (휴대전화가) 필요 없는 겁니다. 여러 내부 사람에게 물어봤더니 지방의 젊은이들도 경제적으로 여유가 없는 사람은 거의 (휴대전화를) 안 쓴다는 말도 들었습니다. 역시 '도시와 지방, 돈의 여유가 있는 사람과 없는 사람의 격차가 심해지면서 유행처럼 보급된 휴대전화가 둔화세를 보이는 것이 아닌가?' 생각합니다.

노정민의 <라디오 세상> 오늘 순서는 여기서 마칩니다. 지금까지 진행에 RFA 자유아시아방송, 노정민입니다.