香港《蘋果日報》經歷26載風雨,周三(23日)正式劃下句點,網站、社媒平台等一夜消失,網絡新聞庫煙消雲散。在民間,港人自發備份《蘋果》新聞並發至區塊鏈。但資訊界專家分析,此舉難以挽救網上觸及率大跌。學者更相信,日後香港的網絡主流可能會被官版論述佔據,但他勉勵,即使只是把「微小的真相」備份,會令第一次接觸真相的人得到啟發。(文海欣 報道)

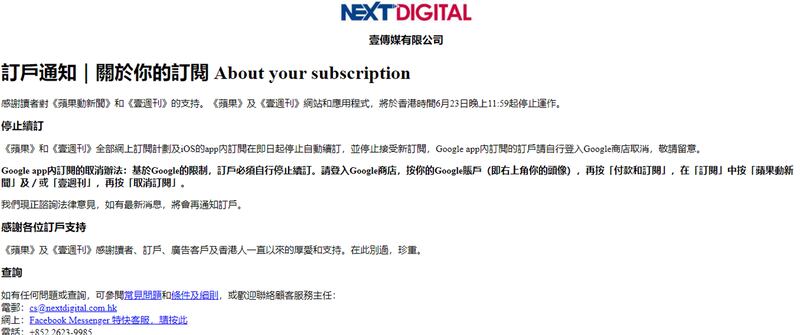

早前多位《蘋果日報》高層被捕,後來已有消息指警方要求《蘋果》在指定時間內,移除涉嫌呼籲外國制裁中國及香港特區的文章。在《蘋果》周三(23日)停刊當日,《蘋果》網站、社媒平台等一夜消失,網站的網址已轉「goodbye.appledaily.com」,版面亦只餘公告啓事。

民間自發備份 方法層出不窮

壹傳媒集團至今也沒有正式交待如何處理手上的新聞庫,民間則有人自發將新聞備份,留下紀錄。

有網民表示自己把握最後的時間,成功在《蘋果》關網前以數據庫方式儲起40萬篇文章,希望日後可以製作索引讓市民公開搜尋;另有網民將2016至今的文章,以純文字版本備份至IPFS區塊鏈;亦有人把《蘋果》最後一天全數的報道,以掃描的方式上傳至雲端。

雖然網站消失,不過記者發現用「WayBack Machine」一類網際網路檔案館,仍能看到昔日《蘋果》網站的版面及新聞報道,不過影片及圖像則未能保存。

方保僑:網絡仍會留有零散痕跡 黃浩華:網上觸及率將大跌

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑周四(24日)對本台指,日後雖然沒有了蘋果新聞庫,但網絡上仍能搜尋有關新聞,因為網絡仍會留有不少痕跡,不過並不完整。他說即使使用「WayBack Machine」等平台亦不能把圖片及影片等保存,只有文字紀錄。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華接受本台訪問時說,搜尋器需要一個搜索引擎優化的操作推高網站,容易讓人搜尋,但備份只能將內容儲存,並不能把搜索引擎優化一同備份,而《蘋果》網站原有自己的關鍵字等,所以備份的文章日後亦不易被搜尋。

黃浩華說:已存檔的新聞未必有太多人分享,(以往)《蘋果日報》每日發放最新的新聞,多人在社交平台分享,搜尋器對這會有優化,將有關報道或《蘋果日報》的新聞放在較前的位置,較易看到。但存檔及備份未必太多人分享,在這個情況下Google其實未必會備份優化,所以有時可能會沉底。

呂秉權:日後搜尋器上難找到民間版本

即使民間盡力備份,但在網絡世界大數據下,他日要在網上再尋找相關新聞可能更難,對事實傳遞有何影響呢?

浸大新聞系高級講師呂秉權接受本台訪問時說,「新聞是歷史的初稿」,失去《蘋果》的資料庫會對歷史的認知及詮釋帶來影響。他說官方亦明白網絡遊戲規則,且有較高資源在網絡上令有利自己的消息在搜尋排位更高。當官方及建制傳媒資源較多,而其他傳媒資源較少甚或會遇到自我審查,而民間的聲音減少時,日後搜尋器上可能較難找到「較貼近民間的版本。」

呂秉權說:舉例說,官方現在簡單歸納整個反修例運動,但整件事不應該這麼簡單及污名化民間運動,應該多方面舉證及審視整個運動的原因及來龍去脈等。現在沒有了獨特民間的記載,官方的論述很容易成為主流。

呂秉權指,歷史版本記載往往由勝利者或當權者主導,但他認為,網民把新聞備份,「可能有時就是很微小的真相,到他日只有官版的論述時,一些不清楚真相的人接觸到這些民間及第一手資訊時,往往能開啟他們的眼睛、耳朵及腦袋。」