香港著名作家李怡10月5日於台北國泰醫院逝世,享壽87歲。其喪禮於上周六(22日)在台北市第二殯儀館景仰樓舉行,並設有公祭,其後遺體隨即火化。一眾李怡的親朋好友、文化界人士以及台灣官員到場作最後送別。現場也設有直播,讓身處海外的人也能參與,告別李怡。李怡女兒指,爸爸過去一直把讀者放到很重要的地位。有港人認為,李怡並沒有真正死去,其思想繼續存在於熱愛民主自由的港人心中。

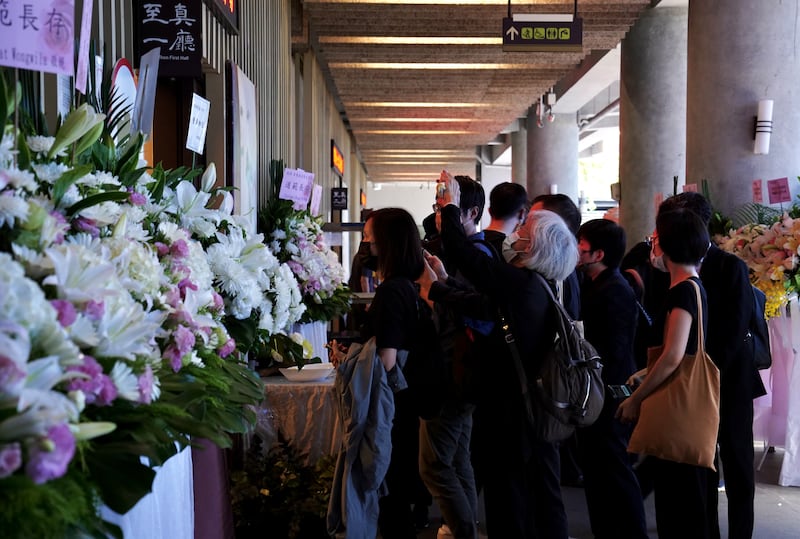

在李怡的喪禮上,至少250人胸口掛著黃絲帶,向李怡的肖像鞠躬致意告別,當中有很多也是香港人。偶然有親友神情哀傷,互相擁抱慰問。告別李怡的人龍至喪禮完結方結束,工作人員隨即清場,不過仍有不少人不捨離開,並舉機拍照,希望記下李怡「最後一面」。

除了一般民眾,還有李怡的親朋好友、文化界人士以及台灣官員到場作最後送別,包括台灣文化部長李永得、陸委會副主委邱垂正、親民黨主席宋楚瑜、民進黨副秘書長林飛帆、台灣NGO工作者李明哲,以及香港資深時評員黃毓民、前香港《蘋果日報》社長葉一堅、香港傳媒人蕭若元、香港國際關係學者沈旭暉、香港作家鄧小樺、書店《飛地》創辦人張潔平、香港學者周保松、香港傳媒人曾志豪、香港藝術家黃國才等。

台灣總統蔡英文雖然未有到場,但有送花牌,敬悼「秉堯先生千古」。送上花牌的還有監察院院長陳菊,寫上「主懷長生」;國家安全局副局長陳進廣,寫上「蒙主寵召」;台灣經濟文化合作策進會秘書長杜嘉芬則以「望尊泰斗」敬輓。香港人方面,《100毛》創辦人之一林日曦、藝人田蕊妮等均有致送花牌,更有花牌註明由「一群失敗的香港人敬輓」、「一群熱愛自由、民主的香港人敬輓。」

喪禮上播放回顧李怡生平的影片,當中也提到李怡「一生只追求自由,離開香港是完成自己的人生」。李怡的次女李小蓓,孫女及其女婿送別李怡最後一程,在加拿大的大女兒李小蕾,則因病未能回台出席喪禮。

女兒指李怡過去一直把讀者放到很重要的地位

李小蓓作為遺族代表發表追思文時,指爸爸李怡從未為生活放棄理想,臨終遺言是希望與亡妻在一起。因此家人會將他的骨灰帶返加拿大卡加利,亦即李怡妻子梁麗儀安葬的地方。她也有提及「爸爸把讀者放到很重要的地位」,家人們祝福爸爸李怡在另一個世界,無憂無慮,「我們永遠懷念」。

他們也在訃文中,讚揚李怡一生為人誠懇磊落,捍衛自由人權、追求民主法治,永遠想讓強勢者知道謙虛,讓弱勢者得到希望,去年因政治考量移民台灣,但心繫香港。

台灣文化部長:李怡一生為言論自由奮鬥

台灣文化部長李永得向記者說,與李怡是老朋友,三、四十年前已認識彼此,當時自己還在《自立晚報》當記者,李怡則辦《九十年代》。他指李怡「是新聞界的前輩,一生為言論自由奮鬥」。過去台灣戒嚴時期,他對獨裁戒嚴的批評不遺餘力,對中國的獨裁政權更是全力反對,所以香港的《國安法》他無法接受。

李永得說:我覺得他是典範,作為一個新聞工作者,對於新聞自由、言論自由的堅持,這足以作為後輩的典範。

陸委會副主委邱垂正也有出席表達敬意,他說李怡是香港最典型的知識份子,「他過去所記錄的香港發展事實,是我們最重要的依據。」

黃國才:李怡思想繼續存於熱愛民主自由的港人心中

香港藝術家黃國才說,相信很多香港人想參與悼念,惟無法親自來到台灣,只能看直播悼念,他自己身在台灣一定要來參與。他認為「李怡並沒有真正死去,港人要記著的並不是李怡的肉體」,因為其思想繼續存在於熱愛民主自由的香港人心中。

黃國才說:他為香港年青一代追求民主自由的抗爭者發聲,這是難能可貴的。還有我覺得最欣賞的是,他不斷投奔自由,亦不會做錯就不改。你看他一生,他也曾經相信共產黨,後來發覺不能信這麼可怕的東西,所以便離開共產黨,然後投向自由的陣線。

移台的香港傳媒人曾志豪則表示,李怡身上體現出堅持及道德的風骨,影響他最深。

在台港人、台南神學院客座教授孫寶玲牧師說,自己非常景仰李怡,所以專程從台南過來送李怡最後一程。他讚揚李怡過去用文字,幫助很多香港人思考,「香港人應該多謝李怡先生」。

孫寶玲說:他在《蘋果》寫的政論分析,以及後期寫的《失敗者回憶錄》,好感人及真誠。我認為好少人能對自己及身處的環境有這麼深的洞見、分析及真誠的自我拷問。

台灣NGO工作者李明哲則表示,李怡說「成功不是永恆的,失敗也不是永恆的,只有勇氣才是永恆的」,這句話對他影響很深,讓他非常敬佩李怡。

預料《失敗者回憶錄》年底出版

李怡自香港實施《港區國安法》之後,終結在香港報章雜誌專欄寫文章,並移居台灣,繼而開始在網上平台撰寫《失敗者回憶錄》,除敘述自己的立場與心境的轉變過程,也特別關注離散海外香港年輕人的處境。

香港《九十年代》雜誌台灣版發行人邱近思,在李怡來台後一直陪著他並打點一切,包括幫忙處理《失敗者回憶錄》。邱近思說,看到今天那麼多朋友在香港或海外過來,相信李怡會感到很欣慰,並說他真的「很掛念讀者」。

她續指,《失敗者回憶錄》能順利出版是李怡最後的願望。她表示,假若順利,今年年底或明年初便會成事。她強調《失敗者回憶錄》基本上已經寫完,李怡本來想寫200篇,已寫完197篇,香港的部分已全部寫完,剩餘3篇是想寫台灣的部分,不過來不及寫,她希望大家不要覺得很可惜,而是欣慰。

她表示會按李怡意願,幫忙處理最後3篇,但不會刊印在《失敗者回憶錄》裡,而是在其他地方發表,因為家屬希望《失敗者回憶錄》的文章是全由李怡親自寫。

李怡:積極把握當下,不背負良心去做每一件事

李怡曾在本台的專訪中,用一段話總結其人生:「悲觀而積極人生,對人本身是悲觀。樂觀者與悲觀者之別是,悲觀者比樂觀者得到的資訊多很多,對人類社會愈了解,愈難樂觀,但悲觀不代表消極,而是你積極把握當下,不背負良心去做每一件事」。

李怡本名李秉堯,1936年出生於廣州,1948年移居香港,1954年畢業於香島中學,1970年創辦《七十年代》雜誌,立場親共。到了1980年左右,李怡脫離左派,轉向反共,並在1984年將雜誌更名為《九十年代》。該雜誌集合當代多位知名的資深媒體工作者、政治文化評論家的作品,文字筆調輕鬆活潑,被譽為「後代子孫欲了解20世紀最後30年的華人世界,最有價值與份量的刊物」。

記者:淳音 責編:李世民 網編:江復