(나레이션) : 미국에 사는 한인 이산가족은 고국을 떠나 이국에 정착해 살면서 북한에 둔 가족과 상봉하는 꿈을 70년 넘게 감춰야 했습니다. 이제 여든이 넘고 아흔을 넘겨가는 이산가족 할머니 할아버지들은 가족을 찾을 수 있는 시간이 얼마남지 않았음을 호소합니다. 가을 나무에 매달린 낙엽 같은 심정이라는 한인 이산가족들은 생애 마지막 간절한 소원이라며 북한에 있는 가족의 생사라도 확인하기를 바라고 있습니다.

<배경 음악>

(나레이션 ) RFA 미북 이산가족 특집, “보고싶다. 누이야” 오늘은 세 번째 순서로 ‘미국정부와 정치권이 풀어야 할 숙제’입니다. 제작, 진행에 김진국 기자입니다.

< 배경 음악 >

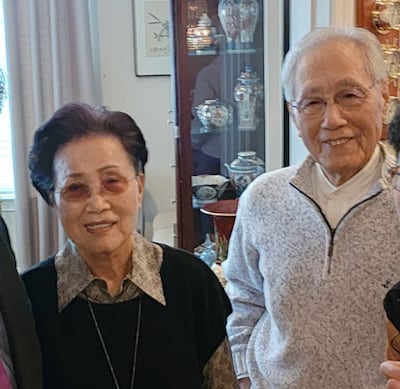

(김진국) 이곳은 미국 동남부의 대도시 애틀랜타입니다. 한인들이 많이 사는 둘루스 지역 잘 단장된 개인 주택단지에 황해도 사리원이 고향인 89세 김영서 할아버지 댁이 있었습니다. 안녕하세요. 시간 내어주셔서 감사합니다.

(김영서) 반갑습니다. 인터뷰 후에 학교에 갈거예요.

(김진국) 학생이시네요,

(노한순/부인)남편과 함께 악기 연주를 배웁니다.

(김진국) 1976년에 미국으로 이민 온 김영서 할아버지는 뉴욕에 있는 일본은행에서 일하다 은퇴 후 따뜻한 애틀란타로 이사했다고 합니다. 해방 후 그 당시 살았던 곳의 중학교를 가려고 했지만 공산 치하에서 학교를 갈 수 없었던 사연이 고향을 떠나게 했습니다.

(김영서) 사리원 중학교 시험에 떨어졌는데 목사 아들이었기 때문이었습니다. 1947년 4월이었습니다. 최근 구글 위성 지도로 예전 살던 곳을 찾아 봤는데 우리집 뒤의 산은 퍼렇게 나오지만 동네는 다 변했습니다. 집에 말이 두 필 있었어요. 일본 군마 출신이어서 안장을 얹어 놓으면 기가 막히게 달렸어요. 집에서 3-4 킬로미터 떨어진 곳에 과수원이 있었는데 말을 탄채로 동물처럼 나무에 매달린 사과를 뜯어 먹는 장난을 자주했습니다. 그러다가 어머니에게 요놈아! 야단을 맞았던 기억도 납니다.

70년 동안 간직한 가보, 꼭 다시 고향에 가야하는 이유

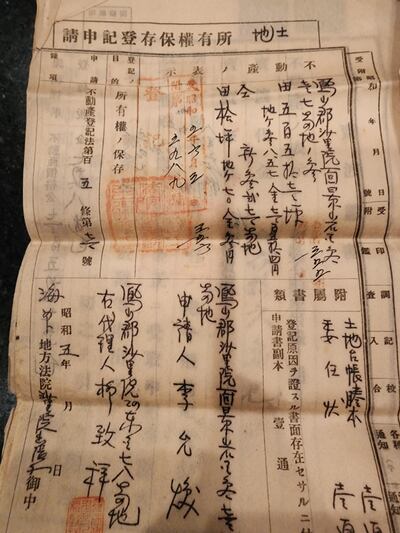

(김진국) 미국 생활 50년이지만 고향 사리원의 가보를 여전히 보관하고 있다고 김영서 할아버지의 아내인 85세 노한순 할머니가 오래된 종이 서류 묶음을 가져옵니다.

(노한순)시어머님이 돌아가시기 전 찬장에서 오래된 지갑을 꺼내시면서 제게 주셨습니다. 아들은 못믿고 며느리에게 준거지 (웃음) 뭔가 보니 사리원의 주택과 토지 문서였습니다.

(김영서) 이게 우리가 살던 집 토지 문서야.

(김진국) 뭐라고 쓰여 있나요? 읽어 주세요.

(노한순)사리원면 경암리 355번지 소유권 보유 등기 신청. 소화 5년이니 1930년 정도입니다.

(노한순)시아버님이 조선기독교 목사님이셨습니다. 우리 부부의 꿈은 남북 통일이 돼서 우리 땅을 찾게 되면 부모님의 유언이신 교회를 짓는 것입니다. 이제 늙어가니 시간이 별로 안남았네요.

(김영서) 미국 정부에게 부탁합니다. 오랜 세월을 저희들은 기다렸습니다. 하루 속히 남북 통일의 염원을 이루도록 도와주세요. 이산가족들은 너무 늙었습니다. 남은 시간이 너무 짧습니다.

(김진국) 1965년 미국이 이민법을 개정하면서 한국인들의 미국 이민이 크게 증가했습니다. 미국에 사는 한인 이산가족의 수도 많아졌습니다. 북한 출신이라는 차별을 경험했던 사람들이 이민 정보를 나누며 미국으로의 이주를 결심하는 경우가 많았습니다. 1934년생인 88세 이종순 할아버지도 그렇게 미국으로 왔습니다.

(이종순)황해도 옹진군 옹진흥인데 광산이 있는 쪽이었어요. 도원리라고 읍에서 약간 벗어난 곳에서 살았어요. 1950년 12월 열 다섯이었습니다. 어머니, 아버지는 연세가 계셔서 집을 지킨다 하시면서 "너는 잠깐 피신했다가 돌아와라"고 하셨어요. 무슨 엄청난 이별이라고 생각하지 않았죠. 그렇게 무작정 떠나서 혼자가 됐습니다. 정말 힘들었습니다. (그래서 미국 이민을 결심했습니다.) 언젠가 갈 수 있는 기회가 된다면 고향에 꼭 가고 싶습니다.

한인 이산가족의 이야기를 기록해야 하는 이유

(김진국) 한인 이산가족이 북한의 가족과 다시 만나거나 생사 확인을 위한 과정이 시작되려면 미국 정부의 역할없이는 불가능합니다. 미국의 민간단체 전미북한위원회(NCNK)에서 대북인도주의지원과 교류협력 분야를 담당했던 에스터 임 '미국을 위한 외교'(Foreign Policy for America) 연구원은 이산가족의 명단을 작성하는 것이 시급하다고 제안합니다.

(에스터 임)한인 이산가족이 북한에 있는 가족의 생사나 상봉 의사를 확인할 수 있는 정식 기관이 없습니다. 상봉을 희망한다는 명단을 작성하고 가족을 찾는데 도움이 되는 사연들을 기록해야 합니다. 미국 정부나 의회를 통해서 적십자사 같은 전문 기관이 움직이도록 해야합니다.

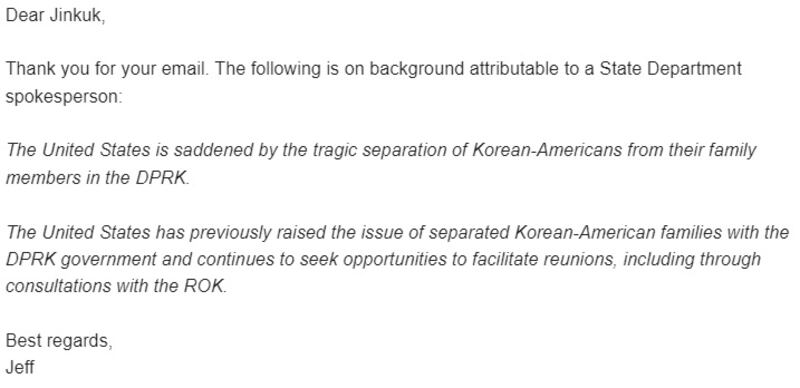

(김진국) 국무부와 의회의 의견을 들어야 했습니다. 국무부에는 2022년 12월 말 이산가족 관련 법이 통과된 후 어떤 후속 조치를 취했을까? 서면 질문을 한 일주일 후 답을 받았습니다.

(김진국) 국무부 대변인실이 보내온 내용입니다. "미국은 한국계 미국인들이 북한에 있는 가족들과 비극적으로 이별을 한 것에 슬픔을 함께 합니다" "미국 정부는 과거 수차례 북한 당국에 이산가족 문제를 제기했고 한국 정부와의 협의를 포함하여 가족 상봉이 성사되도록 계속 노력하고 있습니다."

(The United States is saddened by the tragic separation of Korean-Americans from their family members in the DPRK. The United States has previously raised the issue of separated Korean-American families with the DPRK government and continues to seek opportunities to facilitate reunions, including through consultations with the ROK.)

(김진국) 국무부는 이산가족의 아픔을 잘 알고 있고 해결을 위해 노력하겠다고 밝혔지만 질문했던 미국에 살고 있는 한인 이산가족 수와 이산가족에 대한 지원과 관련한 답을 얻진 못했습니다. 최근 이산가족상봉촉구결의안을 의회에 제출한 한국계 미국 연방하원 영 김 의원에게도 같은 질문을 했습니다. 시어머니가 북한에 가족을 둔 이산가족이었다면서 더 늦기 전에 조금이라도 상황이 나아지도록 노력하고 있다고 했습니다.

(영 김 의원) 이런 안타까운 내용을 보니까 제가 해야 할 일이 정말 중요하구나, 간절하구나 이렇게 느낍니다. 이산가족들이 정부와 정치권에 이렇게 사연을 전하고 도움을 요청하는 노력들이 미국 연방 의원들이 움직이는 밑거름이 된 것 같습니다.

(김진국) 영 김 의원은 미국 정부가 이산가족을 위해 더욱 적극적으로 나서야 한다고 말했습니다.

(영 김 의원) 미국 의회가 조그만 노력으로 Divided Family Reunite Act 같은 법안을 통과를 시켰지만 이제 공은 국무부에 던져졌습니다. 국무부가 미국 내에 있는 실향민들이 몇 명이나 있는지 특히 북한에 남아 있는 가족들과 헤어진 가족들이 몇 명이나 있는지 명단을 빨리 파악하고 작성해야 합니다. 그리고 한국 정부와 긴밀한 협력해서 연세가 많으신 분들을 최우선으로 다음 (남북) 이산가족상봉을 할 때 꼭 그분들이 합류되도록 최선을 다하겠습니다.

(나레이터)지금까지 RFA 자유아시아방송 <<미북 이산가족 특집 "보고싶다 누이야">> 제3편, '미국 정부와 정치권이 풀어야 할 숙제'를 보내드렸습니다. 내일 이시간에는 제4편 '아픔과 그리움은 대물림된다' 편을 전해 드립니다. 제작, 진행에 RFA 자유아시아방송 김진국 기자입니다.

기사 작성 김진국, 에디터 이진서, 웹팀 이경하