COVID-19(又称武汉肺炎、新冠肺炎)让台湾与香港社会的关注,由街头的“役情”转为病毒的“疫情”,很多台湾人在问“反送中运动不是结束了吗?”但事实上,直到今年初,来台避难的年轻运动者人数仍在增加,卸下面罩的流亡者已有300人左右。被困在异乡的他们,接受的援助有限,而面对尚未有重心的日常生活,他们有的被迫成为“废青”,有的开始在台湾寻找盼望。当运动的瞩目不再,10多岁、20多岁的他/她们不得不面对的问题是:这场运动对自己人生的影响会是什么?

文/李雪莉、陈星颖 摄影/杨子磊、陈星颖

“老实讲,现在香港真正比较有能力做一些大的事情的人,要不被抓、要不被自杀、要不就跑了。”见到22岁的Carol,是在凉风阵阵15度的台北夜晚,她穿着黑色短T、戴着黑色口罩,脚上踩着塑料脱鞋。肿大的脚踝外,还背着看不见的脊椎损伤。

她是来台湾避难,疗伤的。

被淡忘的香港抗争者,仍持续流亡来台

2019年底香港区议会选举泛民主派胜选,2020年1月台湾总统大选后“芒果干”(亡国感)消失,再加上1月下旬COVID-19肆虐、2月7日台湾开始对中港澳封关(注:暂停受理港澳居民申请临时入境停留),反送中运动里的港人身影渐渐被台湾人遗忘。

但实情是,直到现在香港每天仍有抗争者被捕。根据香港媒体在3月的统计,从2019年6月中旬至今的9个月里,已有至少7,704人在反送中示威活动被警方拘捕,其中有1,198人被检控,50人被定罪。

因反送中运动被迫“旅行”、避免被港府检控的运动者,在台湾封境前陆续离港,其中多数是像Carol一样30岁不到的年轻人。在台的香港流亡者可能已经从2019年底的200人,突破到300人。

不像一般的远行者,Carol的大行李箱只带了3件衣服,她1月中旬搭上往台湾的飞机,在惊惶中离开香港。事发在1月14日,旺角土制炸弹案件逮捕了一群被她称做是「总部」的人,她与不少前线运动者的联系方式也在被捕运动者手机里。Carol在与朋友商议之后,对方建议她尽速离开香港。果然,前脚才刚走,警方没多久就在她家门守候。

因为语言相通、文化相近,台湾成为了不少香港抗争者逃亡海外的首选。匆匆地来到人生地不熟的台湾,Carol先在台北住了1个月,“但是真的不行,这边的生活节奏跟香港太像了。”完全没有办法放松的她,在网络上认识了住在南部的手足,于是决定搬到那里住,“你们书里(指《报导者》出版的《烈火黑潮:城市战地里的香港人》一书)也有来台流亡者的身影。”她在南部生活这两个月,还偶遇了Telegram里隶属同一个小队里的队友,14人里头有3人逃至台湾,最小的,只有15岁。

除了安全以外“什么都缺”

与Carol见面的这天,她是搭着客运北上的,“高铁贵啊,一张高铁1,000多元,客运一张还是500多,来回加起来也没有单程的高铁贵。”客运晃呀晃来回8 每两周,她和上百名逃至台湾的香港运动者都得走一趟民间团体,领取协助运动 者的津贴。

不少人从运动者的社群媒体上看到运动者的贴文,觉得他们过得挺好。声量大又足,总在第一线担任“大声公”的Carol说:“其实老实讲,我们来这边除了安全以外,啥都缺!不要以为我们过得很好,真的没有很好。有人说『妳住的房子已经比香港大』,不是,这个是台湾本来房子大的问题,不是我们有钱好吗!然后又说『没钱不要喝那么多酒』,我睡不着,我在香港吃安眠药已经睡不着,我来到台湾你觉得我就突然睡得着了吗!”

参与反送中运动前,Carol其实过着多舛的童年。她从小被亲人施暴,5岁就有了创伤后压力症候群(Post-traumatic stress disorder, PTSD),青春期被诊断出“边缘性人格障碍”。没有读过中学的她,13岁被赶出家门,曾经一度过着露宿街头的生活,直到合法工作的年龄,才到美发店上班赚取生活费。

当反送中运动爆发时,因为朋友的邀约,Carol开始走上街头,亲眼看看自己的家园正在发生什么事。起初只是以“和理非”的角色与伙伴同行,直到2019年8月31日,她阴错阳差地搭上了所谓的太子站“尸杀列车”,目睹警察直接冲进车厢殴打群众,从此踏入勇武抗争的路,“那天我真的确实感觉到:『别以为你不鸟政治就好,政治它会自己找上你。』”

头盔、手套、防毒面罩的基本装备一穿戴上,Carol绝望暗黑的人生突然有了战斗目标。从尖沙嘴快闪到参与理工大学围城,她几乎无役不与,甚至为此暂停了美发的工作。随着运动进展,她在身体陆续纹上“香港加油”的翻转字以及火魔法师的图像,“就算我变成浮尸,他们砍掉我的头,至少你还认得出是我啊!总会有些刺青砍不掉吧!”

透过运动建立起的认同和信心,因异地生活而凋零

高强度的运动、抗争者齐上齐落的行动、刺在身上的印记,把Carol与运动镶嵌在一起。她和不少运动者都在过程中,从一名不关心社会的“港猪”(注:香港对“政治冷漠者”的俗称),或不知生命意义为何的愤青,重新找到自己在社会的位置。他们不讳言也开展了一场重拾和追寻自我的旅程。

“旅行者”多数和Carol一样青春,年龄介于15岁到30岁之间。这群人是香港史上最年轻的运动者,这场运动也是1967年香港左派发起“六七暴动”后,最多人被捕的一场运动。他们与过去台湾民主运动时期多半有律师、医师、社运资历的运动者不同,许多人都在求学或在打工,因为仓促跨海来台,学生生涯也因而中断。

卸下装备的他们,与时下年轻人其实没有什么差别:喜欢打game、吃快餐、聊天打屁、擦指甲油、上餐馆⋯⋯但在陌生的环境里,远离了家人与熟悉的香港,一切得重新建立起社会的网络。

参与运动而壮大的信心和自我认同,因远离运动而被冲淡,从零开始的异地生活显得寂寥且陌生。

目前在台湾的港漂有9万多人,不少是近年前往台湾居留和定居的香港移民。透过港台的网络,其中有不少在台长住的港人,自愿为“旅行者们”担起暂时的“家长”,有的收留年轻的流亡者,让他们住在家中,有的提供额外的生活经费。然而,运动难免带来情绪的高亢和被过度强化的浪漫与敬意,在面具卸下、离开故土后,掌声和肯定消失了,浮现的真实变得异常磨人,流亡者的心思也异常敏感,他们感觉到自己被放置在现实的比较里:学历、经济基础、家庭支持、人脉网络、下一步怎么走⋯⋯。

取得签证之前,只能无止尽地等待

过往为了淡化流亡身分,他们被称为“旅行者”,如今,他们真真切切成为不知尽头为何的“流亡者”。

但他们得到的注目和关切还是高的。去年(2019)10月,一群台湾律师组成“香港抗争者支持工作台湾义务律师团”(以下简称“义务律师团”),提供来到台湾的香港运动者义务的法律扶助,包括申请居留、具保责付与法律诉讼。目前来台的“旅行者”已有大约200位得到义务律师团的协助,他们希望能找到安身台湾的方式。

一般而言,除非有直系血亲或者配偶在台湾设有户籍,多数港人能够居留台湾的途径不外乎取得学生签证或者工作签证。而在取得签证之前,移民署依据《香港澳门关系条例》第18条,得以协助流亡者以个案审查的方式延长停留在台时间,避免被遣返。但要进一步拿到工作或学生签证,过程相当漫长。

义务律师团发言人林俊宏表示,从港人与义务律师团面谈、搜集基本资料,到港台两地的法律评估,最后进入主管机关移民署的面谈、联审,整道程序往往得耗时半年。至于未来的审核程序是否能加速,林俊宏自己也说不准,目前已有数十位台湾律师自愿协助流亡港人处理居留申请的程序,“现在就是处于一个『没有标准』的状态,政府机关前面的时间到底是在摸索,还是这是既定的时间,这个我也没有办法判断。”

就现况而言,仅有约十分之一的流亡者顺利通过移民署审核的关卡,已得到停留台湾的暂时保障,但多数人仍不确定命运会如何。“给我的感觉是一直在等待,”Louis是最早一批来台的流亡者,受访时虽然已经通过移民署的审查,但他也坦言,“我想大家拿到签证以后才会比较安心一点。现在的状态还是拿着那个普通的观光签证,延期而已,也不能打工,也没有保障说你可以留在这边。”

支持体系所提供的支持,为香港流亡者渺茫的前途点亮了一盏灯,但若要让灯火延烧下去,他们必须尽快找到在这块土地居留的途径。

缺乏引介单位,流亡者在台工作门坎高

自去年7月抵台,Louis就意识到这是一场长期抗战,因此生活很节省,一天经常只吃一餐。因为在香港有高中学历,寒假前他先申请了短期就读的台湾学校,3月已如愿入校就读。来台超过半年,Louis对于申请方式如数家珍,他也希望之后能根据学业成绩,分发到其他大学,“现在读书,也是确定你未来能不能很容易、或者比较困难地找工作留在台湾。”

即使如此,Louis对于入校后的安全还是心有芥蒂。“如果里面有一些spy(间谍),他可以把你的数据都放出来,”他忧心地说,“如果名字被交给中共或香港警察,他不会要你的人,但是怕家人会受到影响(指被港警上门盘查)。”即使怀有担忧,Louis也知道当下的自己没有别的选择,日子不能空转。

并不是所有人的境遇都像Louis这般顺利,如果错过申请学校的时机或者申请资格不符,就只能透过工作的管道,居留台湾,但这门坎相当高。

根据《就业服务法》规定,外国人(包含港、澳居民)必须从事专门性或技术性之工作,平均薪资须达新台币47,971元的要求,这样的求职门坎对年轻港人来说是高门坎。林俊宏坦言,“目前并没有足够的资源可以协助香港朋友找到符合他们专长、符合条件的公司,这一点比较欠缺协助。”

因为被香港政府检控而在1月初来台,30岁的Arthur,已工作多年,存到了一笔钱,来到台湾还应付得了生活,但是要找到愿意聘用他的公司很难,“因为移民署是有要求的,公司规模、公司salary(薪水)都有要求,香港来这边是比较难找工作,”对于求职的机会,Arthur并不乐观,“其实我们没有太多选择,工作的话太困难了,只有读书。”对于要重新回到学生的身分,他虽然不情愿,却也想不到别的办法。但因为错过寒假的申请机会,他现在也只能等待申请9月入学,在那之前,自己对于在台湾生活的想象是一片空白的。

在没有正式救济管道的情况下,他们也只能想办法透过人脉介绍工作。没有中学学历的Carol,无法求学,更不可能找到一份4万多元的薪水。曾有台湾的美发业者愿意私人雇用她,但她怕违法被抓,“黑工就是犯法,已经身在逃亡的生涯中,还要做犯法的事,不觉得有点不对劲吗?”

尽管现任九龙城区议会议员黄国桐律师先前在台发起“保护伞计划”,3月已在台北公馆试营运食堂,提供流亡者就业机会,然而店铺能聘请的员工终究有限,有些人担心自己的行踪会因此曝光,更担心影响到香港的家人。

黄国桐经常透过通讯软件与流亡年轻人谈天,安抚他们。他深切体会到年轻人有家归不得的感受:“很惨,对他们来讲这是最悲惨、最伤心的事,晚上睡觉时总流泪。你和他们聊天会发现异乡梦却之不去,他们对香港万般怀念,这较苏武牧羊更惨,是放逐。他们做了什么坏事要被流放?现在全部都是被迫流放⋯⋯香港人不是难民,我们将保护我们自己的孩子不让他们流离失所。”

被迫成为“废青”的日子

生活成了无止尽的搏斗,在这过程中,有的流亡者仍经常把自己关在房门后面,盯着手机刷新Telegram讯息墙,为故乡零星的警民冲突,远程提供和分析讯息,用尽方法把自己塞进现场与港同步;他们在在线听审,聆听那些在1月和2月因各种现场行动被抓上法庭的手足们被审判。

反送中运动目前呈现零敲碎打,运动频率和参与人数因COVID-19疫情降温;但港府未完全对中国封关、口罩分配等接连的决策失误仍引起民怨。无大台的反送中运动会何时再出发,或是如何转型,目前无法预测;但不少人已在等待着香港9月的立法会选举,改变目前的政治生态。

有一批流亡者思念自己在运动里扮演的角色、肩负的责任、手足的情谊。自诩为“进化版废青”的Louis,来台湾的头一段时间每天都需要吃安眠药才能入睡,但因为对于运动的支持事务涉入愈来愈深,最近也忙到没有时间吃药。积极投入运动的他,近期开始读政治相关的读物、关心港台时事。考虑起未来的前途,Louis表示会以考取政治系为目标,“我在台湾久了,经过大选、疫情的处理,愈来愈感觉到主权国家、民主国家的重要性,对比香港跟台湾的状况,香港特首是利用疫情来重建自己的信心,所以她才搞那么多小动作。”

过去这段时间,Louis也曾目睹一些队友的“颓废”,“很多人在运动里犠牲满多的,生命也好,坐牢也好⋯⋯我是了解会有那种情绪困扰在里面,但是你现在是政治逃亡,不是说在渡假,这个要分清楚;都跑过来了,要想一下为什么离开,不要把香港的事都放弃了。”

不是每个人都能像Louis一样能找到自己的定位、规划未来。有的流亡者甚至因运动里的创伤,时不时情绪溃堤。

Carol描述自己过着废青的作息,“每天耍废,睡醒就吃,吃完就喝,喝完就去睡。”她的不快活,其实更像是梦靥。经历从理大下水道爬出的经验,Carol再也不敢关灯睡;不少流亡者跟她一样也怕黑,有的人晚上睡觉会叫喊:“不要打我!不要打我!”

第一次被警察抓、第一次被警察打、第一次违法、第一次接触律师、第一次来场说走就走的“被旅行”⋯⋯这些流亡者在年轻岁月里经历了无数荒谬的人生第一次。

“我从来没有想过有一天,我会认得(台湾)这里是哪里,我会知道台湾的高铁怎么坐,”她点了一支惆怅的烟,静静倾诉。

不敢麻木,盼望归期

有机会的话想不想回香港呢?“不是有没有机会,我是肯定要回去,”Carol斩钉截铁地说,“时间真的会让一个人变成港猪。在这边工作久了,麻木了,就忘了。有一天你可能就忘了,原来曾经香港可以有200万人走在街头上,原来曾经香港有人被打死。有些事真的不能忘,忘了就没了。”

浪漫情怀与残酷现实的夹击让他们陷入窘境,错置在一个陌生时空里,Carol试着在台港人士的援助里走出来,不想再废下去。在想方设法前,她找了一位刺青师傅在她背上刺下“宁愿最后徒劳无功,也不选择无动旅衷”的美丽行书,提醒自己要加油,不要忘记香港这场运动。

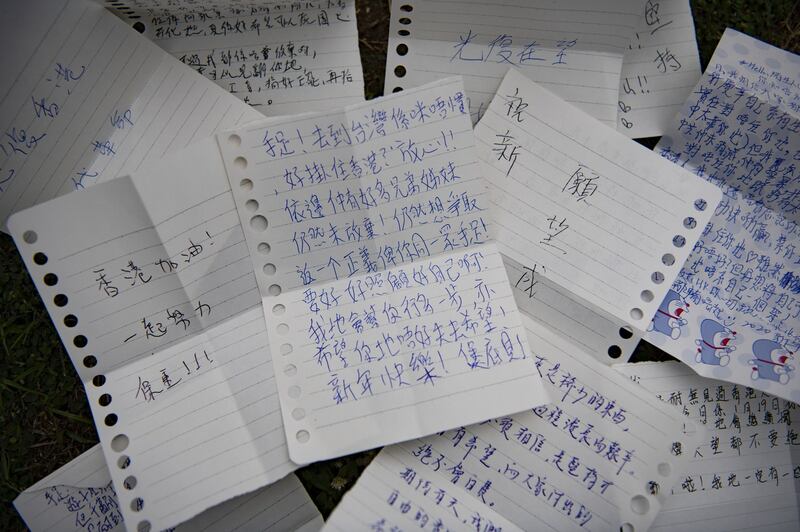

而16岁的流亡少年也写下他的心情:“16岁,说大不大,说小不小,有许多事情都要靠自己解决,责任变更大,是时候要变得独立⋯⋯在这个初夏开始,一点点地改变了。我对无能政府、警黑肆暴,死伤连连的香港固然感到痛心,但见到香港人历患难苦楚,变得更坚强,更团结⋯⋯我只能说:『这才是香港。』”

“我们的运动还没结束 ”

而曾在中国因素的巨大压迫下,对于香港这波运动有着强烈共鸣的台湾,除了在法律和行政上积极提出人道救援的机制,在面对香港年轻的政治受难者时,又能怎么行动?

流亡港人说,先前不少台湾朋友因着亡国感焦虑而支持香港运动,但现在听到有广东话口音的他们,直觉会问:“何时过来的,能出示入台证吗?”、“你们反送中不是完(结束)了吗?”对于这样的问题,流亡者已见怪不怪,“始终你不是身在当个事件里面,不能十分了解是正常的,不是每一个人都能做到感同身受。”

他们想跟台湾人说的是:“我们的运动还没有结束,现在是转型阶段”、“希望大家不要忘记因为这场运动牺牲的人”、“台湾人要好好守护台湾,中国给的,永远是糖衣毒药,看看一带一路的国家现况”。

年轻的流亡者在现实异地的泥土里,各自以自己的方式,提醒着自己,提醒台湾社会。他们想办法让精神不瓦解,生活能继续,认同不断裂。但进入流亡的人生,方向归零,在未来不短的日子里,他们只能遥望彼岸,渺茫前景里寻找盼望。

※本报导为《报导者》与自由亚洲电台(RFA)中文部共同制作。