向法院递交了提吿中国教育部的材料后,就读北京清华大学的黄同学做好了最坏打算。她设想过几种后果:警察上门威胁父母,将她的性倾向、所做的事全部告诉他们;校方威胁她不能毕业;她被官方强制送往精神病院。

接受《报导者》越洋采访时,她表示最害怕第一种后果。她提前写好家书,准备在警察上门时交给父母。信中她决定向父母坦白自己是同性恋,以及,她自去年5月以来的所有行动。

这一切的反抗与恐惧,源于为性少数发声的几面彩虹旗。

2022年5月14日,黄同学和李同学在北京清华大学超市内的一张小桌上摆放了10面手掌般大小的彩虹旗。她们很快遭到校方约谈和处分,并由此展开长达大半年的反抗:从学校到北京市教育委员会,再到中国教育部,经历重重复杂程序,始终未能推翻学校处分的决定。

2023年2月20日,她们向北京市第一中级人民法院递交了以行政诉讼提吿中国教育部的文件,截至发稿日,法院仍未回覆是否立案。

中国官方近年不断打压LGBTQ权益以及相关社会团体,将其视为“境外势力”,一度遍地开花的中国大学LGBTQ+社团也逐渐凋零,无论是主流媒体还是影视作品,几乎再难见性少数群体的身影⋯⋯一片灰暗之中,北京清华这两名学生为何仍决定持续抗争?近年中国大学中的同志和性少数社团经历了哪些打压,又如何摸索地下化运作的经验?

悄悄在大学摆放彩虹旗,抬头她们看见了监控镜头

摆放那10面彩虹旗,原本只是临时起意。

2022年,在5月17日“国际不再恐同日”的前夕,黄同学和李同学商量要不要做些什么。2020年,她们相识于一场酷儿理论读书会,当时李同学入学不久,黄同学比她高一个年级。

黄同学在初中时发现自己对女生感兴趣,后来在网路检索,接受了自己同性恋的身分。她说以前自己很保守,“我听说有朋友和室友发生亲吻行为,我觉得这很不好,还想和她谈谈,”她开玩笑道,“后来很快我自己也成了同性恋,当时看电视剧《龙门镖局》,有个很美和可爱的女演员,我才意识到自己对女生的兴趣。”

黄同学对李同学最初的印象是,“看起来很乖,但给我感觉很勇敢。”她问李同学为什么参加读书会,李同学很自然就说,“因为我就是这个群体的一员。”

李同学从小就感到自己被不同性别气质的人吸引。12、13岁时,她在读外国语学校,年轻的英语老师和她讨论电影,提到了“LGBT”这几个字母,她回去一查才明白这是什么意思,那一瞬间她发觉原来此前自己受到的吸引“都是有名字的”,它可以是一种生活方式。

两人渐渐成为好友。2022年5月,她们在淘宝上买了几面彩虹旗,商量找比较安全的方式发出去。她们曾经想过,在微信朋友圈发帖,邀请大家来领取,但微信帐号已经采取实名登记,她们感觉风险太大。

5月14日一起午餐时,她们想起校园超市的留言墙上曾经有人贴过一张反法西斯的海报。因为那边当时没有监控摄影机,校方一直找不到贴海报的人,后来不了了之。

当天下午2点,两人就去超市,在留言墙旁边的小桌上摆放了10面彩虹旗,并留下一张写着“请自取,#PRIDE”的纸条。

完成后她们一抬头,发现校方不知道什么时候已经安装了监视镜头。黄同学立刻感觉“挺吓人的”,自责自己没有提前勘察地形,但转念一想,“毕竟只有10面彩虹旗,影响力不大,学校也不好处理。”

安全起见,她们没有在任何平台宣传这次行动。

彩虹旗为何违法?她们走出校园,死磕到底

两个多小时后,她们分别收到校方电话。对方口吻严厉,说此事会“影响毕业”,关系到她们“还能不能在这个学校待下去”。校方人员要求她们马上去面谈,她们拒绝了,当天晚上,校方人员就分别走进她们宿舍房间,说两人“散发了违禁宣传品”。

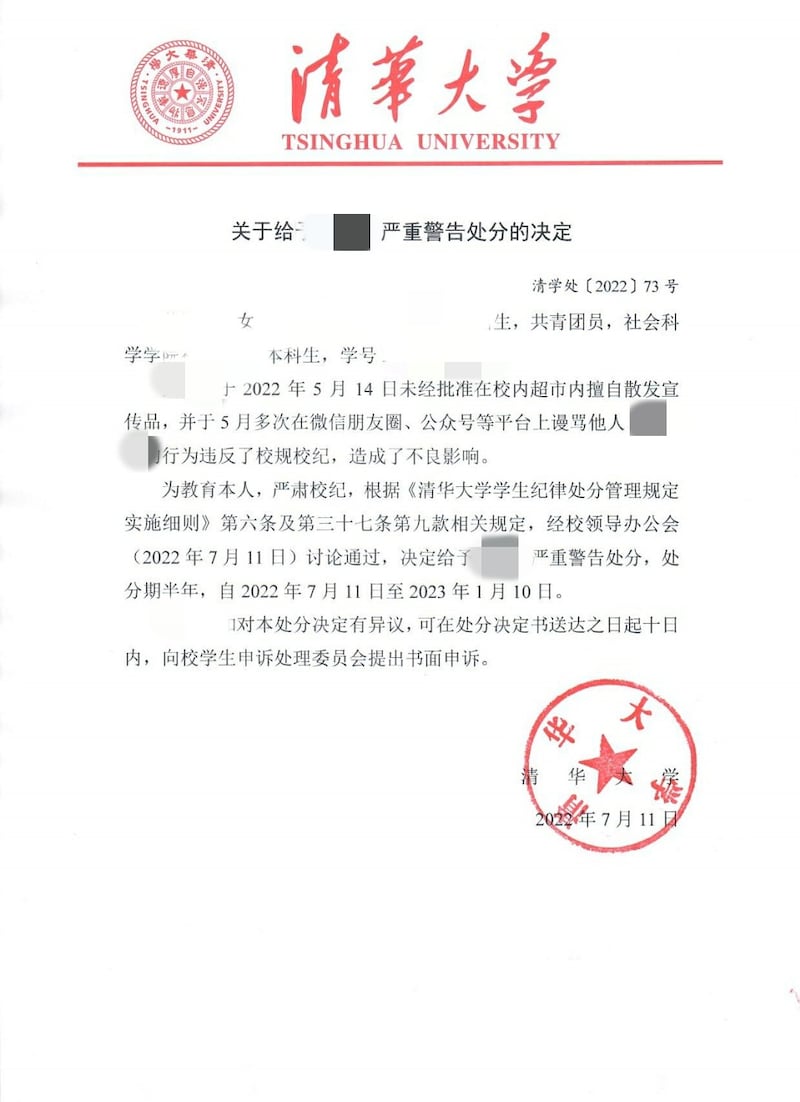

一切向她们未预想的方向发展:6月30日,她们被下达了拟处分告知书。她们依照程序,向北京清华大学学生处提交了书面申辩,但没有得到任何回覆。7月15日,黄同学收到处分决定书,处分结果是“严重警告”,两天后,李同学也收到处分决定书,处分结果是“警告”。处分结果将留存在学生个人档案中,并影响学生参与各项荣誉评选、领取奖学金、未来考研究生和公务员的政治审查等等。

学校的行为点燃了两人的斗志。“我当时每天都是怒火中烧的状态。我知道我做的是对的,因此不会感到害怕,”李同学说,“这件事情对我而言是一种操演或练习,教导我如何捍卫自己和同伴的尊严,绝不让步。”

7月18日,二人在微信公众号“菠萝共和国”公布因彩虹旗事件而受到处分,文章获得10万以上的阅读量,引发舆论关注,随后被删除。7月底,她们向北京清华大学学生申诉处理委员会提起申诉,该委员会维持了处分决定。

抗议无果后,她们决定走出校园。去年8月底,她们向北京市教育委员会(后称市教委)进行申诉,她们强调自己只是放置彩虹旗,并没有散发,况且彩虹旗并不违法。一个月多月后,北京市教委发出申诉答复意见书,维持了校方的处分决定。

收到市教委答覆之前,她们曾前往市教委大楼表达意见。李同学记得“那建筑很宏伟,非常高,像北京所有的政府大楼一样气派、漂亮、现代化,内装像是五星级酒店”。市教委人员接待了她们,但市教委仍然维持原决定。今年2月初,她们直接向中国教育部要求行政覆议市教委的决定,结果被驳回,教育部指出这不属于行政覆议范围。

李同学性格中的倔强被激发了。她出生在一个武汉中产家庭,自小衣食无忧,她说自己从不愿受委屈,是个暴脾气,“不愿被长辈压一头”。2020年年初,武汉封城对她冲击很大,“我知道我社区周边很多人都死了,那种『知道自己的邻居正在死去』的感觉会带来触动。这之后,我对体制完全没有了任何幻想。”

然而这大半年,她还是不断透过体制内的程序解决问题,她说自己不想被这些程序吓到。“既然他们在利用这个程序,我也要,为自己和同伴出一口气。”

根据《清华大学纪律处分管理规定》,“警告”和“严重警告”的处分为期半年,之后给予解除。两个同学对《报导者》表示,目前她们的处分已经解除,但她们仍然觉得要追究下去,要推翻“放彩虹旗是错的”这个校方决定和公众印象。

“这里有名誉的问题,学校通过处分让很多人觉得我们做了不光彩的事情,”黄同学说,“我们也希望就这件事进行公众倡导,把大学里的性少数议题放到台面上说。”

她们最终决定循行政诉讼提告中国教育部,要求教育部重新作出行政覆议。两人认为,提告教育部是在合法的途径内,最能引发关注和讨论的方法。

“我们要把法律程序走到头,成为法律档案、媒体纪录、互联网存档。我相信历史未来会有一个公允的判断,”李同学说,“这对我来说是一种政治宣言,在这个路上死磕到底。不走到头,没有办法面对自己的内心。”

十年宽松时代后,中共开始炮轰“娘炮”、打击“境外势力”

此前数年,北京清华大学的性少数圈子已经感觉到形势的变化。2016年世界不再恐同日,北京清华大学LGBTQ+社团“Purple”曾在大学食堂门口策划一次街头宣传活动。他们准备了许多宣传性少数权益的彩虹印刷品,并在微信公众号发布了活动预告,却在最后一刻被学校共青团委员会告知,原本已经得到许可的活动又不批了。

中国直到1990年代末期才开始从法规上正视性少数。1997年,常被用于定罪同性恋的中国《刑法》第160条“流氓罪”被撤销,标志同性性行为去罪化;4年后,中国精神疾病分类和诊断标准将“自我和谐型同性恋”从“性变态”中剔除,标志着同性恋“去病化”。

虽然很长一段时间,社会歧视依旧无处不在,不同机构仍对同性恋进行“转化治疗”,不过公民社会和大学校园在推动性少数权益方面一度迎来蓬勃景象。在2019年发布的《中国高校LGBT+社团发展调研》中,受访参与调研的大学社团有50间,其中最早的成立于2000年10月。

现在人们已经很难想像当时校园的前卫和先锋。2004年,复旦大学的学生们第一次排练、上演舞台剧《阴道独白》,这是源于美国的女权主义舞台剧,直白地道出女性性器官和性需求。翌年,复旦大学社会学系副教授孙中欣开设了大学部选修课“同性恋研究”,为中国大学首次开设此类公开选修课,被媒体称为“中国同性恋者告别隐秘时代的转折”之一。

复旦大学知和社现任社员李博然(化名)对《报导者》表示,知和社就在2005年成立,这个社团关注女权主义、性少数权益。在后来的13年,知和社均可以公开演出《阴道独白》,除在复旦演出外,也在民间剧场、独立书店、其他大学等场地演出。

在广州,巨大的彩虹旗也曾经自由飘扬。广州中山大学也曾在2006年设立彩虹社团,开始每年在校园中飘扬网球场大的彩虹旗,称为“扬旗活动”。虽然社团资格在2007年被学校注销,学生们仍年年举办扬旗活动。

广州中山大学中文系毕业生叶文欣(化名)告诉《报导者》,那几年他们用不同方式与校方周旋,仍获得一定行动空间。

2012年,广州一家NGO开始和多家大学合办多元性别课程,当时刚从台湾去中山大学任教的宋素凤开设了“社会文化与多元性/别”的课程。叶文欣加入了这门课程的助教团,助教们后来成立了“中大彩虹小组”,相当于某程度恢复了“彩虹社团”。

“我们会以毕业歌舞会的名义向校方申请学校北门的场地,都能得到批准,到了那一天,就在北门广场将网球场那么大的彩虹旗一起举起来,一起欢呼、跳舞、喊口号,”叶文欣说,广州关注性少数的团体纷纷到场,支持这场“盛宴”。

叶文欣没想到,这一切已经是宽松时代的尾巴。

2017年,广州中山大学进行扬旗活动的时候,3名参与者被警察带走,这个延续了12年之久的活动从此不再举办。2018年,从2004年就开始在复旦大学上演的《阴道独白》被校方停演,知和社发通告称“非常抱歉,我们尽力了”。

约从2015年开始,中国政治环境不断收紧,随后大学校园中的性少数团体也愈发难以开展活动。2018年,复旦知和社宣布演出13年的舞台剧《阴道独白》被迫暂停。(图片来源/中国数字时代)

耶鲁大学法学院研究员、蔡中曾中国中心高级研究员龙大瑞(Darius Longarino)长期关注中国LGBT团体的生存状况。他对《报导者》表示,中国官方对LGBT的态度很长一段时间是分裂和矛盾的,“有时支持,有时反对,有时支持更多,有时反对更多。”

直到2015年左右开始,官方态度进一步收紧和高压,龙大瑞分析认为,一是因为中国官方一直将LGBT视为“境外”的东西,这样的联想一直存在,只是近些年,随着中西特别是中美关系的紧张,政府开始采取行动;其二是中国官方整体打压公民社会,而性少数团体是公民社会的重要一环;第三,中国官方开始重新强调家庭价值,官方屡屡炮轰“娘炮”,同时认为LGBT会破坏传统性别角色。

吴飞梦(化名)曾是关注中国大学性少数社团的公益组织成员,她对《报导者》指出,“2018、2019年,很多高校LGBTQ+社团开始被学校团委、党委约谈、施加压力,高校社团活动开始受到严密监控。到了2019、2020年,许多高校社团处于被注销、转入地下或停滞的状态。”

紧接着,COVID-19疫情爆发,3年时间里各大学不断封控,许多社团成员流失,成了压倒大学LGBTQ+社团的最后一根稻草。

大学性小众社团转地下化运作:资金、场地、宣传皆困难

高压环境之下,许多大学中的性少数社团转入地下,艰难维持。图为2019年5月,人们在北京一家同志夜总会中跳舞。(摄影/Greg Baker/AFP)

如今,复旦知和社已经改名为“知和社”,被迫与大学切割关系。

约从2018年开始,多家大学LGBTQ+ 社团均在校方压力下改名,去掉了大学名称的前缀,例如中大彩虹小组更名为“广州高校彩虹小组”,清华Purple社团也更名为“五道口Purple”。

李博然说,知和社改名之后仍然压力重重,自2021年起无法通过学校每学期的注册审核,目前已是“被注销”的状态:“我们无法再使用校内的场地,社团活动均转入地下,用社团成员捐赠的资金租用学校外部的空间办活动,但仍然会时不时被校方约谈。”

2021年是中共建党100周年,这年7月,中国大学LGBTQ+微信公众号帐号被集体封号,包括Purple、知和社在内的18个相关公众号,一夜之间全部被封禁。

微信公众号被封号之后,知和社很快注册了新的公众号,但2021年年底再次被封。今年2月,知和社成员再次注册帐号时,发现帐号简介内如果出现“性少数”的字样,就无法通过审核。他们无奈开玩笑“社团内的LGBTQ+其实是多数”,最终把简介中的“性少数”改为“性多数”,才通过审核。

今年三八国际妇女节,知和社原本想在一家酒吧举办女权主义观影会,但就在活动开始前不久,校方和警察分别找到他们和酒吧老板,叫停了活动。

李博然也是一名性少数,他说“在完成性别认同后的这接近10年时间里,能够感受到社会上包容的声音愈来愈多的,我几乎已经和周围所有同学出柜了。但是现在政治压力不断收紧的情况,不知道这种趋势还能不能继续下去了。”

广州中山大学彩虹小组也面临相同的困境。2017年起,他们不再被允许使用校内的场地举办活动。2018年,他们在广州寻找了几间对LGBT友好的商家,想去分发彩虹旗,最后却被校方和警察叫停。目前,这个小组以松散社群的方式低频运作,成为了交友倾诉的空间,少了许多目标性与组织性。

北京清华社团Purple一直处于未注册的状态。从前,校内其他注册的社团会帮他们借校内的场地来办活动;从2021年开始,校方加强了管控,Purple难以再得到其他社团的帮助。现在,他们只能在公园或其他公共场所办活动。

曾支持多起中国LGBT权益案件的平权组织“同志平等权益促进会”负责人彭燕辉对《报导者》表示,“官方加大对大学LGBT社团的打压后,LGBT学生的心理健康面临更大的挑战,对个体的伤害是很大的。但在政策制定的过程中,这些个体伤害显然没有纳入官方的考虑范围。”

“我们现在也很迷茫,不知道将来要以什么样的方式继续存在,”李博然说,他也有关注清华大学彩虹旗事件的进展,“我很钦佩她们敢于和公权力正面对抗的勇敢,但是我不认为(案件)会取得理想的结果,因为对方从头到尾都是在『欲加之罪何患无辞』。不过,即使她们换不来公正的对待,这件事也已经有了一种殉道式的色彩,我们这些关心性别平权的人都会铭记她们的努力。”

废墟上的消防斧

2023年2月20日向北京法院递交提告资料后,黄同学担心的后果尚未发生,学校没有再给她们任何压力。两人面对的是一片沉寂,什么回音都没有。

根据中国的《行政诉讼法》规定,法院“ 在接到起诉状时对符合本法规定的起诉条件的,应当登记立案。对当场不能判定是否符合本法规定的起诉条件的,应当接收起诉状,出具注明收到日期的书面凭证,并在7日内决定是否立案”。

不过黄同学和李同学什么都没有收到。

她们的义务代理律师表示,在实际操作中,法院分配承办法官后会联络律师或当事人,给她们送达受理通知书等文书,这个过程可能持续一、两个月,但因为这个案件的特殊性,“也可能一直被官方拖下去。”

彭燕辉表示,“如果是在几年前,这样的案件明显是可以立案的,但现在,我没有把握。在2018年之前,LGBT权益的相关案件至少可以获得法律程序上的公正,即立案、开庭、辩论;也有社会讨论的空间。”他进一步说,“但无论如何,这仍是非常鼓舞人心的事。至少学校之后在处理相关事件时,不会那么轻易地给学生处分。”

2015年,广州中山大学学生秋白不满大学教材污名化同性恋,将教育部告上法庭。她直到第二次诉讼才得到立案,虽然一审和二审均以败诉告终,但她的行动得到了许多支持,也吸引了诸多媒体报导,成为一次公开的同志教育。

8年后,当NGO和酝酿中的公民社会都已经消失,媒体环境更加高压,唯一还可以依靠的,或许只剩下相互信任的同伴。李同学说,她和黄同学之间的友谊“是最政治化的友谊,非常深的铭刻在自己的生命中”。

2022年5月15日凌晨,在她和黄同学摆放彩虹旗的当晚,3名大学辅导员闯入她的宿舍和她交涉。黄同学住在不同的宿舍楼,得知此事,很担心李同学受委屈。而在此之前不久,她也在宿舍楼下遇到了“蹲守”她的校方工作人员,刚刚和他们交涉完。

黄同学当时是校方更“关注”的学生,此前因为其他社团参与多次被校方约谈,承受了极大的精神压力。2020年疫情期间,她得了忧郁症。黄同学从2019年香港反送中运动开始关注社会议题,但在武汉疫情吹哨者李文亮去世之前,她说自己“对主流的工作仍抱有幻想”;李文亮去世的当晚,她深受触动,发现“自己之前的想法很虚伪,我不再想要那样安稳的利己的生活”。

疫情封控期间,黄同学所在的宿舍楼曾发生火灾,为了紧急逃生,她之后买了一把消防斧头。知道李同学在独自面对校方的约谈,黄同学当即拎起那把斧头冲到了李同学的宿舍楼下,她上不去,只能在楼下大声骂人,许多同学前来围观。

她说不清楚自己到底要做什么。事后冷静下来想想,校方完全可能因此给她安上更重的“罪名”,但在那个当刻,消防斧好像是她唯一能够保护她和同伴不被校方骚扰的东西。

网友林兆重(化名)从学校处分通知开始,便主动请缨帮助这两个同学处理申诉的文书和流程。他大学学的是法律,现在在一家商业公司做法务。他说,“当时在公众号上看到这件事,心里觉得这个处分的理由太荒诞了,特别愤怒。她们仅仅是把几面彩虹旗放在那里让人去取而已,真的太荒诞了。”

为了反抗荒诞,两个同学还在努力。如今,回忆起过往多年性少数团体的发展和行动,再对比今天的处境,李同学感叹:“我面对的是一片废墟,环境非常严酷。”

※本报导为《报导者》与自由亚洲电台(RFA)中文部共同制作。为尊重受访者意愿,文中叶文欣、李博然、吴飞梦、林兆重均为化名。