앵커: 발발 후 70여년의 시간이 흐르면서 '잊혀진 전쟁'으로 불리는 한국전쟁. 하지만 한국전쟁에 참전했다가 실종된 미군을 둔 가족들은 절대 잊지 않고 세대를 이어 기억하려 하고 있습니다. 이상민 기자가 보도합니다.

올해 98세의 로잔 샐리.

미국 시애틀 인근에 거주하는 그녀는 15일 미 국방부 산하 전쟁포로 및 실종자 확인국(DPAA)이 주관하는 한국전 참전 실종 미군 가족들 연례행사에 참석했습니다.

그녀의 첫번째 남편 칼 세델의 유해 정보를 얻기 위해서입니다.

세델 미 육군중위는 1950년 한국전쟁에 참전했다가 실종됐습니다. 당시 그녀는 둘째 아이를 임신한 상태였습니다.

북한에 있을 것으로 추정되는 남편의 유해 소식을 찾을 수 있지 않을까해서 그동안 10여차례 이 행사에 참석했지만 아직까지 어떤 소식도 듣지 못했습니다.

한국전쟁 당시 실종된 미군은 7쳔500명으로 이 가운데 5천200명의 유해가 아직 북한에 남아있는 것으로 알려졌습니다.

이번에 딸과 함께 온 샐리 여사는 내일(8월16일)은 남편의 100세 생일이라며 자신이 죽기 전 남편 유해 소식을 들었으면 좋겠다고 말했습니다

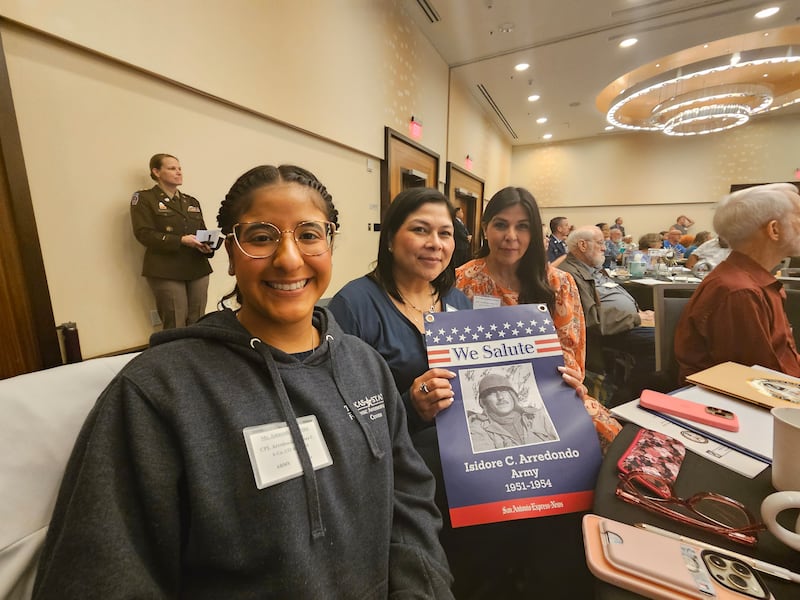

텍사스주 샌안토니오에서 온 에리카 히스캄.

그녀는 한국전쟁에 참전했다 실종된 큰 아버지 아시도어 아렌돈도 미 육군 상병의 유해 소식이 있지 않을까해서 이번 행사에 왔습니다.

올해로 8번째 이 행사에 왔다는 그녀의 탁자 위에는 아렌돈도 상병이 한국전쟁 당시 다른 부대원들과 찍은 흑백 사진과 포스터, 그리고 아버지의 흑백사진이 있었습니다.

애리카: 그전에는 아버지와 같이 왔습니다. 하지만 2016년 아버지가 돌아가셨습니다. 큰 아버지의 유해를 찾겠다고 한 아버지와의 약속 때문에 계속 오고 있습니다.

그녀는 이번에 여동생 및 조카와 함께 왔습니다. 그녀의 조카 아마리아 살비노는 24세의 대학원생입니다. 살비노는 실종된 가족의 유해를 찾는 이 노력을 젊은 세대가 계속 이어갈 것이라고 말했습니다.

텍사스주 오스틴에서 온 메레디스 로스-정.

그녀 역시 자신의 테이블에 한국전에 참전했다 실종된 큰 아버지 토미 로스 미 육군 상병의 사진을 올려놨습니다.

왜 사진을 갖고 와서 테이블에 올려놓았느냐고 질문했습니다.

메레디스: 실종된 군인들이 진짜 사람이라는 것을 기억하는 것이 중요하기 때문이다. 그들은 이름이나 숫자가 아닙니다.

< 관련 기사>

DPAA “2018년 북 송환 미군유해 중 93명 신원 확인”

그동안 아버지와 같이 왔다 이제 97세의 고령으로 거동이 불편한 아버지는 못오고 자신만 왔다면서 그녀는 이렇게 말합니다.

메레디스: 저희는 실종된 가족의 유해를 찾는 횃불을 계속 이어갈 것입니다. 저처럼 여기온 사람들 대부분이 사실 실종된 가족을 만나 본 적이 없습니다. 하지만 이들을 기억하고 기리는 것이 중요합니다.

내일(16일)까지 미국 버지니아주 알링톤에서 열리는데 이번 행사에는 미국 전역에서 434 명이 참가했는데 이중 137명이 처음오는 사람인 것으로 알려졌습니다.

처음온 사람들 대부분은 실종된 미군의 조카나 손자, 증손자라고 DPAA 측은 밝혔습니다.

미네소타주에서 온 19세의 존 하센은 이번 행사 참여가 두번째 입니다.

한국에 참전했다 실종된 큰 형 워렌 앤더슨 미 공군 중위에 대한 정보를 찾는 할아버지의 권유 때문이었습니다.

이번 참석자 중 가장 나이가 어린 존 군은 할아버지가 죽더라도 본 적 없지만 증조부(Great Uncle) 앤더슨 중위의 유해 정보를 계속 찾을 것이고 말했습니다.

이날 행사에 참석한 미 전쟁포로 및 실종자 확인국, 국무부, 국방부 관리들은 북한 측에 모든 통로를 통해 연락했지만 반응이 없어 북한 내 미군 유해 발굴 및 송환에 진척이 없다고 안타까와했습니다.

한편, DPAA 산하 '한국전쟁 전사자 신원확인 프로젝트'(KWIP)의 크리스틴 그로우 소장은 15일 자유아시아방송(RFA)에 1982년 후 지금까지 확인된 한국전 참전 미군 유해 중 694명의 신원이 파악됐다고 말했습니다.

편집 박정우, 웹편집 한덕인