앵커: 북한의 올해 인도주의 위기 수준이 전 세계 국가들 중에서 19번째, 국가그룹 중에서는 10번째로 심각하다고 스위스 제네바의 한 비정부기구가 밝혔습니다. 이경하 기자가 보도합니다.

스위스 제네바에 본부를 둔 민간단체 ACAPS(Assessment Capacities Project)는 지난 4일 북한을 포함한 전 세계 국가의 인도주의 필요도와 이에 대한 접근성, 위기로 인한 영향, 자연재해 등 30여개 항목별 결과를 종합한 심각도 지수(Inform Severity Index)를 공개했습니다.

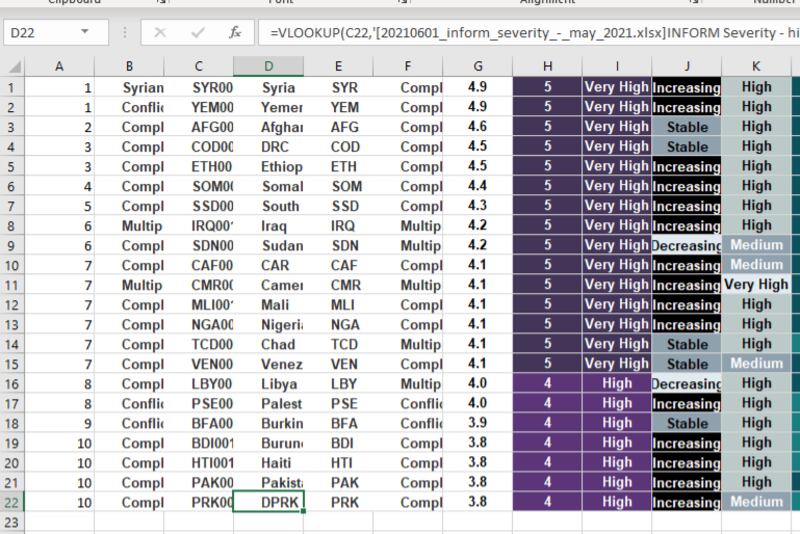

이 지수는 '위기 심각성'(Inform Severity Index)을 5점 만점으로 평가해, '매우 높은'(Very High) 수준부터 '매우 낮은'(Very Low) 수준까지 총 다섯 등급으로 분류합니다.

북한은 '위기 심각성'이 5점 만점에 3.8점, '높은'(High) 등급으로 전 세계에서 19번째로 인도주의 상황이 좋지 못했습니다.

북한은 시리아, 예멘(4.9), 아프가니스탄(4.6), 콩고, 에티오피아(4.5), 이라크, 소말리아(4.4), 남수단(4.3), 차드(4.2), 말리, 나이지리아, 베네수엘라(4.1), 팔레스타인(4.0), 부르키나 파소(3.9) 등에 이어 인도주의 위기 수준이 전 세계에서10번째로 심각한 국가 그룹으로 평가된 것입니다.

북한과 같은 3.8점을 받아 전 세계에서 10번째로 인도주의 상황이 심각한 국가 그룹에 속한 국가는 부룬디, 아이티, 그리고 파키스탄입니다.

특히 북한은 지정학적 요인(Geographical Impact) 4.6점, 인도주의 영향을 받는 주민 상황(Conditions of people affected) 4.5점, 지원이 필요한 인구(People in need) 5.0점, 인도주의 환경(Concentration of conditions) 4.0점 등에서 심각성이 높은 것으로 평가됐습니다.

그러면서 이 기구는 북한 주민 약 2,600만(25,666,000)명 중 올해 인도주의 지원을 필요로 하는 주민이 약 1,043만(10,429,000)명이라고 밝혔습니다.

보고서는 북한의 인도주의적 위기 상황이 자연 재해뿐만 아니라 정치적, 경제적 요인에 의해 발생했다고 강조했습니다.

특히 보고서는 대북 인도주의 지원에 대한 제재 면제에도 불구하고, 국제사회의 대북제재로 인해 인도주의적 자금, 물품, 인력 등이 여전히 부족하다고 지적했습니다.

그러면서 지난 1월 김정은 총비서가 제8차 당대회에서 국가경제발전 5개년 경제 계획의 실패를 인정한 만큼, 올해 대외 수입 의존도를 줄이는 대신 내부 생산 의존도를 높이려 할 것이기 때문에 북한의 인도주의적 요구가 증가될 것이라고 전망했습니다.

또 보고서는 최우선 지원 과제로 식량을 거론하면서, 북한에서는 만성적인 식량 부족과 유아들의 영양 결핍 상태가 지속되고 있다고 지적했습니다.

이어 보고서는 북한 주민 약 870만명이 의료시설을 이용하지 못하고 있으며, 북한 주민 약 840만명이 안전한 식수도 확보하지 못하고 있다고 덧붙였습니다.

한편, ACAPS는 지난해 11월 공개한 보고서에서 북한의 '위기 심각성'을 5점 만점에 4.1점으로 '매우 높은' 국가로 전 세계에서6번째로 인도주의 위기 수준이 심각하다고 분류한 바 있습니다.

당시 보고서는 지난해 여름 장마와 태풍 '마이삭'과 '하이선', 집중호우로 인해 황해북도와 함경남도의 농지가 큰 피해를 입고, 식량 불안정이 매우 심각해졌다고 지적했던 바 있습니다.

ACAPS에 따르면 올해는 지난 해와 달리 현재까지 북한에서 자연 재해가 발생하지 않아, 지난해 4.1점에서 올해 3.8점으로 위기 심각도 지수가 0.3점 낮아져 상황이 조금 나아졌습니다.

하지만 보고서는 북한이 홍수, 가뭄 등 자연재해에 취약하기 때문에 올해 인도주의적 상황이 추가로 악화될 수도 있다고 전망했습니다.

지난 2019년 11 월 보고서에서 ACAPS는 북한이 4.1점으로 인도주의 위기가 가장 심각한 13개국에 포함됐다고 밝힌 바 있습니다.

ACAPS는 각 국가별 자연재해 피해에 대한 물자 지원 뿐 아니라 인권 유린 실태 등 인도주의 지원 개선을 위한 조사와 평가를 해오고 있습니다.

한편, 조 바이든 미국 대통령과 문재인 한국 대통령이 지난달 21일 백악관에서 한미 정상회담을 가진 후 채택한 공동성명에서 한미동맹 강화, 북핵 문제, 북한 인권 등과 더불어 대북 인도적 지원도 거론됐지만, 여전히 북한의 코로나19 국경봉쇄로 민간단체들의 대북 인도적 지원은 제대로 이뤄지지 않고 있습니다.